科技博览

新技术可通过步幅姿态识人

日前,日本研究人员开发出一项新技术,可通过软件分析监控画面中某人的步幅和姿态等,为辨识嫌疑人提供帮助。日本大阪大学产业科学研究所近日召开记者会,详细介绍这一技术的最新成果和应用前景。据该研究所视觉信息处理专家八木康史介绍,每个人的步幅、手的摆动姿态等都有其特征,他们由此开发了这套姿态识别软件,可用于比对犯罪现场拍摄到的嫌疑人步态和警方搜集到的嫌疑人影像资料,锁定犯罪嫌疑人。八木康史说,这一技术的判定精准度可达90%以上,大约只需2个小时就能完成比对辨识。

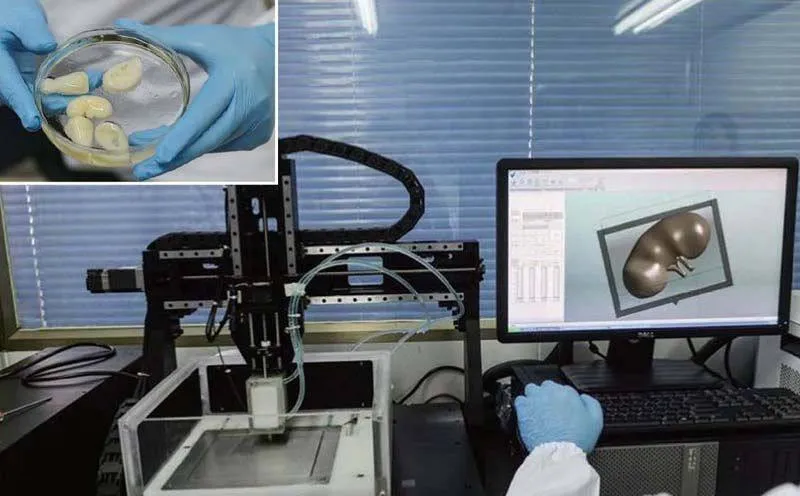

我国自主研发出可打印人体细胞3D打印机

来自杭州电子科技大学等高校的科学家自主研发出一台生物材料3D打印机,目前已在这台打印机上成功打印出较小比例的人类耳朵软骨组织、肝脏单元等。该生物材料3D打印机研发团队负责人、杭州电子科技大学教授徐铭恩说,这台生物材料3D打印机具有打印生物材料种类多、对细胞损伤率低、打印精度较高和操作方便等特点。和国际同类打印机相比,这台名为“Regenovo”的3D打印机不仅实现了无菌条件下的生物材料和细胞3D打印,而且新型的温控单元和打印喷头设计,能够支持从-5℃到260℃熔融的多种生物材料打印。

凭意念控制的轮椅

阿根廷互动动力公司和罗萨里奥神经康复基金会共同研制出一种新型轮椅,使用者只需戴上一个装有脑电波检测装置的头盔,便可仅凭“想象”控制轮椅移动,其灵敏度不亚于此前已有的手动轮椅操控系统。同样基于脑电波控制原理,这种轮椅上的传感器和电脑还能根据使用者的视线在“前进”、“后退”等显示器“字样”上的停留时间,解读其控制意念,进而完成操控。此外,研发人员还在轮椅前部设置探测装置,以便发现障碍物。如遇到阻碍,轮椅的自动驾驶系统便会“刹车”或提示使用者,进一步提高了使用安全性。

人类大脑

存在“内置GPS”定位细胞

近日,科学家在人类大脑内发现某些具有“定位”功能的神经细胞,当人探索一个虚拟环境时,这些细胞就会被激活。研究人员称,这些细胞就像是一个内置的GPS系统,而且有可能也参与大脑记忆。参与研究的一名科研人员表示,定位细胞会告诉人们所处环境的位置,而在动物中这些细胞会为导航提供一种测量工具。这些细胞能够帮助我们解答许多与空间定位有关的疾病,患有阿尔茨海默病的病人常常迷失方向,或许治疗他们的定位细胞能够有所帮助。

让科学家震惊不已的海底巨型动物

科学家们近日在新西兰海域7000米深的海底发现一种新的甲壳类动物。这种动物属于片脚类,被戏称为“超级大个子”,因为一般常见的片脚类生物体长不过2~3厘米。但是这种在科马德克海沟发现的物种却比它的其他同类要大10倍以上,其中最大的一只体长竟然达到34厘米。阿兰·杰米森来自英国阿伯丁大学海洋实验室,他说:“这就像是发现一只1英尺长的蟑螂那样让人惊讶。”

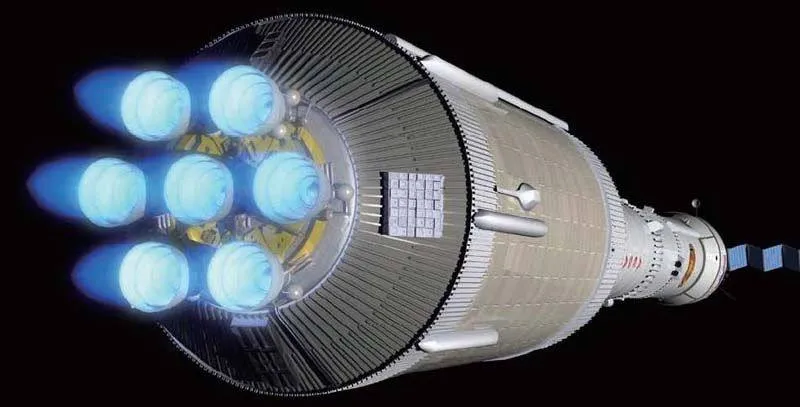

一个月可抵火星的新型火箭

美国艾德·阿斯特拉火箭公司正在研制一款新型航天动力系统,可使未来太空任务更有效率,如果前往火星的宇宙飞船安装了该动力系统,可以在一个月内抵达火星,比原先500天左右的火星之旅要缩短很多。该公司的创始人是美国前宇航员富兰克林,他计划使用一种新型的飞船动力系统将宇航员送入太空,使国际空间站与地面的往返更加便捷,这款动力也被称为“可变比冲磁等离子体火箭动力”,通过炙热等离子体喷射产生反向推力,推动飞船前进。

白蚁“烽火传军情”机制

德国研究人员日前报告说,他们弄清了一种非洲大白蚁传递信息的机制。为将警报等信息传递给到远处觅食的同伴,这种白蚁采用了类似于中国古代战争中“烽火传军情”的方式。当蚁穴受到掠夺者侵犯时,看守蚁穴的白蚁以大约每秒11次的频率用头快速敲击地面发出警报,然而白蚁发出的单个敲击信号随传播距离递减,约40厘米后就减弱到其他白蚁无法接收到的程度。为了使信号继续传播给在数米外觅食的同伴,接到警报的白蚁自身也会发出敲击信号作为回应,直到每个同伴都接到警报为止。

“食蝇饲养机”将苍蝇变食物

奥地利维也纳的学生卡塔琳娜·昂格尔响应联合国“将幼虫作为蛋白质来源”的号召,发明一个食用苍蝇饲养机,将与肮脏联结在一起的生物变成食物来源。这台食用苍蝇饲养机被命名为“432农场”,主要用来生产“美味可口的”黑水虻幼虫。这种苍蝇幼虫繁殖力强、蛋白质含量高达42%,而且还富含钙、氨基酸等多种营养物质。“432农场”是一款概念性的家用产品,使用方便:首先,从“432农场”顶部放入一批黑水虻幼虫,待发育成熟后,幼虫就会进入到机器另一侧的大玻璃罐子里,罐子的下方有食物、水和产卵的地方。黑水虻交配后,在罐子底部产下的卵会掉入另一个空间。等到幼虫孵化,这些虫就会爬上一个收集器,主人就可以取出食用了。