默克尔,她来自前东德

今年9月的德国联邦大选,没有太多悬念可言,默克尔以压倒性优势获胜,第三次连任总理。这是默克尔的胜利,她以德国式的务实稳重执政理念打出了一张漂亮的经济牌。虽然默克尔很不乐意将自己与英国前首相撒切尔夫人拿来比较,但她确实创造了一个“默克尔共和国”。

理想主义者的女儿

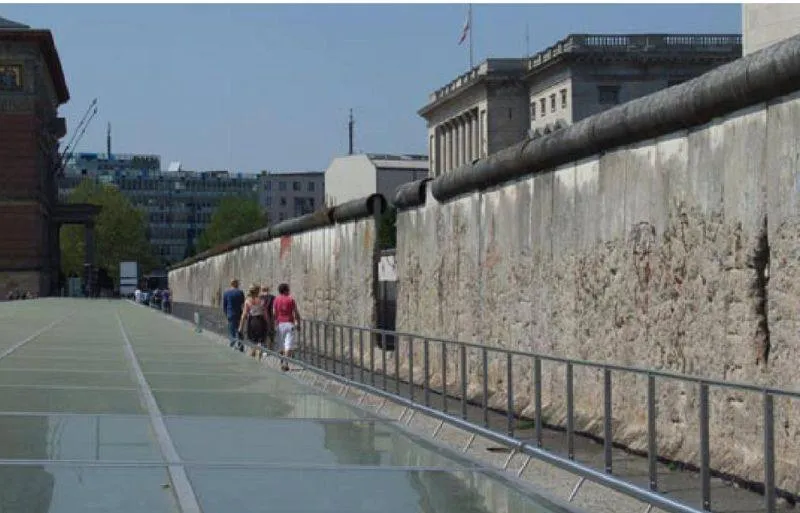

今年8月13日,德国总理大选前夕,默克尔来到了柏林一所中学,向26名12年级学生讲起了柏林墙的历史。52年前的这一天柏林墙开始修建,那一年默克尔7岁,她的祖母每年夏天会穿过柏林墙从汉堡来看望他们一家,默克尔和她的家人就会在位于腓特烈大街的眼泪宫殿迎送他们的西德亲人。默克尔第一次向公众谈起这段与祖母的经历是在2004年11月召开的基社盟全国代表大会上。“我看到,随着祖母的年纪越来越大,妈妈开始担心是否还会有重逢的一天……”在慕尼黑的博览会大厅里,人们感叹这位对私生活讳莫如深的女党魁终于透露了自己的一段生活经历。

柏林墙及其背后所代表的历史含义,在默克尔的生命中有重要的影响。从1949年至1961年,有250万人从东德逃到西德境内,在1954年前5个月,就有18万人逃离东德。就在这年8月,一个三口之家却与这股移民潮背道而驰,从西德的汉堡搬迁到了东德柏林-勃兰登堡州。这个家庭的父亲霍斯特·卡斯纳尔是一名路德教会牧师,在海德堡大学和汉堡大学学习神学之前,曾是希特勒青年团成员,据说19岁时一度成为战俘;母亲曾在汉堡教授英语和拉丁语,还是德国社会民主党的成员;他们家的小女婴安格拉·多萝西·卡斯纳尔刚出生6个星期,还未意识到自己的生活将会发生怎样的惊天变化。半个世纪后,这个即使离婚也仍保留第一任丈夫姓氏的女子安格拉·默克尔成为了德国第一位女总理。

卡斯纳尔是一个宗教领导者和理想主义者,因传教需要来到民主德国,他认同社会主义的理念,决心创建“社会主义制度下的教会”,认为教会与当局应当进行对话而不是发生暴力冲突,教民应当在既定的社会政治框架中平静地工作和生活,因此东德的媒体称他为“红色卡斯纳尔”。“他希望教会能面对现实,而不总是远离生活。”默克尔如此形容父亲的工作。

当时的民主德国在整个社会主义阵营中生活条件是最好的。不过因为牧师职业的特殊性,卡斯纳尔一家的生活并不富足,为了解决生计,他们也要动手劳动。卡斯纳尔太太虽然受过良好教育,但因东德当局担心她会影响下一代的世界观,不允许她从事教师工作,所以她只好下岗当起了全职主妇,也就有了更多时间照顾孩子。三年之后,卡斯纳尔一家搬到了风景优美的滕普林小镇。卡斯纳尔在此建立了一所神学院,那里还有一个专门为残疾人设立的教会疗养院。在民主德国,无接受教育能力的人才可以受到教会的照顾,残疾人只要有能力都可以在那里做些农业、园艺、锻造等方面的工作。默克尔从小就生活在这样的环境中,她与这些残疾人经常接触,学会了不少手工艺。而卡斯纳尔的神学院也成为了当时学生们了解西方和西方文学的窗口。

在这个传统的德国家庭里,母亲负责日常琐事,是全家情感交流的中心,默克尔放学回家后会向母亲倾诉一天的生活,不过她也会与絮叨的母亲一起讨论到菜园摘菜这件谁也不愿干的活。默克尔说:“从母亲那里,我学到了应对日常生活琐事和解决突发事情的能力,例如四份饭菜如何让八个人吃,如何以少量的食物应付更多人的用餐要求,而且让每个人都吃饱。”而默克尔在学习方面遇到问题就会找父亲帮忙,比如一个手工作品或是一篇讨论稿。“我父亲重视逻辑的严谨和论据的清晰”,曾两次参加华沙条约组织国家的奥林匹克数学竞赛的默克尔,自然受父亲的言传身教至深。默克尔的数学老师汉斯·乌尔里希·贝斯克回忆说:“我从来没有在数学班上见过她这样的女孩。她真的很少见——逻辑性强,分析能力强,注意力非常集中。”

作为牧师的女儿,默克尔很小就意识到了自己与东德的同龄人不同。她的出身,在她小学加入少先队、中学加入共青团时都成为了障碍。她的同学教她向新老师介绍父亲的职业时,可以故意说成“司机”。她意识到,必须要做得比任何人好才有机会。她的西德亲戚会经常给他们寄来衣服和食品,因为穿着西德的牛仔裤和收听西德电台,她在大学毕业时被同学举报而“政审”不过关,从而失去了进入高校任教的机会。在家里如果打电话的时间长了,母亲会走过来说:别打了,秘密警察会偷听的,电话内容会被记录下来。那时,东德的国家安全部斯塔西对社会的异见者和社会活动进行严密的监控和打压,默克尔和她的家人都很警惕,“在什么场合说什么话,我们都很清楚。”

但在牧师家的藏书室里面有不少“禁书”,父亲并不阻止默克尔阅读这方面的书籍。而且父母会经常与她讨论与政治有关的话题,比如针对民主德国的情况思考为什么会这样,只是双方各有分歧,父亲是个温和的批评派,而默克尔却很直接。默克尔从不在外人面前显露对政治的热爱。她大学时代的老师回忆说,在政治问题上,她从来不表达自己的意见。不过,她会在马克思主义大课上做物理作业以示无声的反抗,而被赶出教室。在民主德国科学院物理研究所找到工作的默克尔,一如既往地保持对政治的“迟钝”。东德国家安全局要求默克尔帮助监控周围的邻居、朋友和同学,被她拒绝,然后她就成为了被“监听”的对象。

如果没有柏林墙的倒塌,也许默克尔就一辈子待在物理研究所,毕竟那份工作她已经干了12年,而且她已经35岁了。原本计划“平平淡淡地过完一生”的默克尔,因为一道政治藩篱的倒塌而唤醒了内心禁锢已久的政治热情。

政治斗争中的“杀手”

2005年11月,默克尔成为德国首位民主选举的女总理,关于这位新总理的称呼,令政府礼宾司颇有些为难,他们建议称呼默克尔为“女总理夫人”,至于国际间的公文,正确的抬头则是“德意志联邦共和国女总理夫人、博士安格拉·默克尔阁下”。即使她已经成为当今世界最具权势的女人,但女性这个身份仍难以摆脱,尤其是在德国这个崇尚阳刚、男权的传统社会。

无论是德国国内还是国外媒体,很喜欢用“科尔的小姑娘”这个看起来有些亲昵的称呼来形容她的仕途成长之路。可是记者米勒·福格采访她时,她说科尔从来没有这样称呼过自己,“婉转地说,这个称呼字面上的意思是指思想上受另一人的指导。”只是,连她自己也不能否认,如果没有科尔的赏识和提携,一个牧师的女儿不可能在政坛平步青云。

赫斯穆特·科尔,促成德国统一的著名总理,政绩斐然,39岁成为德国最年轻的州长,43岁升任基民盟全国主席,52岁担任联邦总理长达16年。他1.93米的身高、超过120公斤的体重看上去有些笨拙,但完美地演绎了什么是“大巧若拙”,是一个“敦实、可信”的政治家。他拥有博士文凭,热爱读书,但在演讲时从不使用华丽辞藻,语言通俗易懂;他的皮包里随时准备着烤土豆之类的小点心,对那些平民化的食物大加推崇,周末也乐意在家中招待来访者,为自己塑造了一个亲民的政治家形象;他的妻子汉内洛蕾是个贤妻良母,为支持丈夫的工作,对私生活守口如瓶。而科尔的执政风格也非常简洁,开会讲究效率,善于协调矛盾和争执。不难发现,科尔的这些特质在默克尔身上也或多或少存在,包括对足球比赛的热爱。

1990年12月,科尔成为德国统一后的首位总理。此时的默克尔还是个政坛菜鸟,加入民主觉醒组织不过数月,拿得出手的经历就是在前民主德国政府内短暂担任过新闻副发言人。在前民主德国总理德梅齐埃的推荐下,1991年默克尔被科尔任命为妇女与青年部部长,是最年轻的部长,并且成为基民盟唯一的副主席。在科尔第二任内阁中,她继续担任更重要的联邦环境、自然保护和核安全部部长。在内阁开会时,科尔常会开玩笑地问:“我们的小姑娘来了吗?”落在其他人眼里这是对她很明显的满意和保护姿态,只是在默克尔看来,科尔的这种特别关怀对她带来了不利影响,总认为她受到操纵。默克尔清醒地说:“我自己清楚,为什么会有这样的安排——我来自东部,是个女人,年纪又轻,我代表了党内三种少数群体。”虽然默克尔自认为能力很强,但要在那些资历背景雄厚的男性政客中脱颖而出并非易事。在波恩内阁中,默克尔就因长相和打扮问题常遭到其他政客的嘲笑。

美国《新政治家》杂志这样形容默克尔:“她的本能,她对男人的不信任,她对阴谋的嗅觉,在她35岁东德解体之际就已经形成了。甚至连她的事业似乎都遵循着一个非常个人化的5年计划。”1998年,科尔率领的基民盟竞选联盟败给了施罗德的红绿联盟,施罗德成为新任总理。早已预料到科尔时代日薄西山的默克尔很快就投靠了即将接替基民盟新主席的朔伊伯勒,在他的提议下,默克尔担任基民盟的总秘书长。而这位“科尔的小姑娘”,在科尔晚节不保的政治生涯中添了一把火。1999年科尔和基民盟被卷入政治献金丑闻,科尔在媒体前被迫承认接受财团的政治献金,但拒绝说出捐钱者。同年12月,默克尔在《法兰克福汇报》发文,公开批评科尔的行为,指出他应该坦白捐钱者名单,否则辞去名誉主席一职。文章发表时,默克尔事先并未与基民盟主席朔伊伯勒打招呼,这是一种有违规则、甚至是不忠实的行为。于是默克尔被冠上了“背叛科尔、忘恩负义、投机分子”的骂名,后来她对此有所解释,但伤害已经造成,科尔在媒体采访时一直都拒绝对默克尔发表任何评论,可见芥蒂之深。而默克尔趁此树立了自己的威信,于2000年成为基民盟的女统帅。走到这一步,她只用了10年时间。

“她特别懂方法论,决策之前会考虑所有可能的选择。熟悉她的人都称她是学习机器。自1991年被科尔擢升以来,她应该也学到了不少东西。”《经济学人》如此报道。无法否认,默克尔有着敏锐的政治嗅觉,十几年的物理学习也训练了她自如地应用方法论。她善于抓住身边的一切机会,踩着一个又一个有利的节点爬至权力的顶峰。

2002年新一轮大选到来,基民盟和基社盟结盟大选,开始默克尔坚持要当总理候选人,最后时刻她预感成功率不高就推举基社盟党魁施托伊贝尔为总理候选人参加大选。红绿联盟领导人施罗德击败了施托伊贝尔,默克尔则以退为进,以识大体顾大局的姿态获得了在联盟党内的绝对领导地位。

2005年,经验老到的施罗德担心因失败的经济政策和高企的失业率影响第二年的竞选,决定提前拉开竞选大战,目的是要打仓促上阵的默克尔一个措手不及。施罗德号称传媒总理,口才极佳,极具个人魅力,政治资历深厚。相反,默克尔在外型上没有任何优势,装扮土气,又不化妆,还经常耷拉着嘴角。在民主德国的生活经历,使得她并不善于在公众面前演讲,参加了三次电视辩论,现场反应仍然紧张,容易退缩、不自信,“在选举上是一个差劲的政坛人物”。不过她沉稳、务实的经济政策赢得了更多的年轻选民,最后以微弱优势与施罗德共组联合政府。默克尔终于实现了12年前许下的“将施罗德逼到墙角”的誓言。有评论说,默克尔就是一个男神杀手,将身边的男性政敌一个个赶下马。默克尔的一个德语传记作者如此形容:“她的政治生涯展现了一种对权力的强烈直觉。过去的盟友一旦变成负担,她会毫不犹豫地将他们无情抛弃。”确实如此,深思熟虑之后的默克尔具有一种果敢杀伐的狠劲。

务实的管家

德国统一后,在联邦新闻局任职的默克尔,开始谋划竞选联邦议员。在大选结果出来前一天,默克尔特地到波恩找联邦新闻局的领导签订书面协议,确保她的工作岗位,尽管她已稳稳地在直选名单上了。默克尔的谨慎和精确已经融入她的执政过程中,按部就班地一步一步应对一个又一个危机,因此不少媒体认为,默克尔是一个缺乏远见的政治家。

德国近代史上有一个著名的漫画形象——头戴睡帽的马歇尔,其地位犹如“约翰牛”之于英国。这个马歇尔是个老好人,但坏心的邻居常常给他惹来麻烦。欧债危机以来,经济一枝独秀的德国成为欧元区主心骨,默克尔就有如“马歇尔”,到处为陷入债务危机的同盟国纾困解惑,而那些希望德国出钱出力的南欧人还抗议德国开出的苛刻条件,抗议者在默克尔的照片上画上希特勒的小胡子,痛斥“新德意志帝国”强加给他们的紧缩政策。

在外界看来,默克尔执政8年来最大的政绩就是遏制了欧债危机的蔓延。虽然多国社会也批评默克尔犹犹豫豫拖延救助政策,导致救助成本增加,但是默克尔始终展现出捍卫德国国家利益的管家形象,让德国人明白钱放在她的手里很妥当。默克尔行事有自己的原则,坚守底线,展现出强硬的一面。同时她又表现出灵活性,在政策制定过程中,她会务实地采纳反对党的主张,比如在部分产业实施最低工资、废除征兵制、放弃核能等措施就迎合了左派的意愿。

德国经济能在金融危机中迅速逆转,与默克尔务实的领导风格自然有很大关系,但关键还是离不开务实的当代德国模式。经历两次世界大战之后的德国,一直谨言慎行,外交上更是如此。今年8月叙利亚化武问题升级,美、英、法等西方国家正在讨论是否对叙进行武力干预时,德国却独善其身,沉浸在大选的琐碎问题中,就绿党提出的公共食堂每周应有一天供应素食的提案引发一场激烈的辩论。你可以说这是德国人的务实表现,他们更看重当下经济、民生的提升改善,而不是通过在外交上的实力来凸显自己。撇开欧债危机不谈,在近几年的外交政策上,默克尔政府多是注重经济贸易的双边交往,而很少跟在美英等西方盟友身后在国际性事务中筹划大战略,譬如在利比亚、叙利亚问题上,德国的态度都是保守沉默的。

多年以来,默克尔并不太注重自己的个人形象,秉持低调、朴素的作风,这可以说她是“以不变应万变”或是稳重的一种表现。但是当上总理后,她也意识到适当地做些改变会带来意想不到的效果,她接纳了形象顾问的意见,默克尔果敢务实的外形变得更明晰起来。当然,要让一个用理性思维思考了几十年的冷静型政治家突然变得长袖善舞、口若悬河,恐怕最先反对的就是德国的选民。奥巴马式的“我们有信心!”口号,显然不适合默克尔。至于默克尔要不要成为美国总统那般“心怀天下”的国际型政治领袖,不是默克尔一个人所能决定的,也要看德国选民愿不愿意。