纪弦 去吧,我的诗

“去吧,我的诗!去航时间的大海!去接受无情的考验!”这个号角般的句子不止一次出现在诗人纪弦的文章里。年轻时,他是“为文艺而文艺”的热切拥护者;7月22日,101岁的他带着自己的诗歌去了更遥远的地方。

晚年的纪弦,与太太住在旧金山半岛圣马提奥一个老人公寓里,每天早上吃两片面包(一片涂奶油,一片涂果酱)、一杯咖啡、两杯红茶,中午晚上各吃一碗饭,之间不吃任何零食。

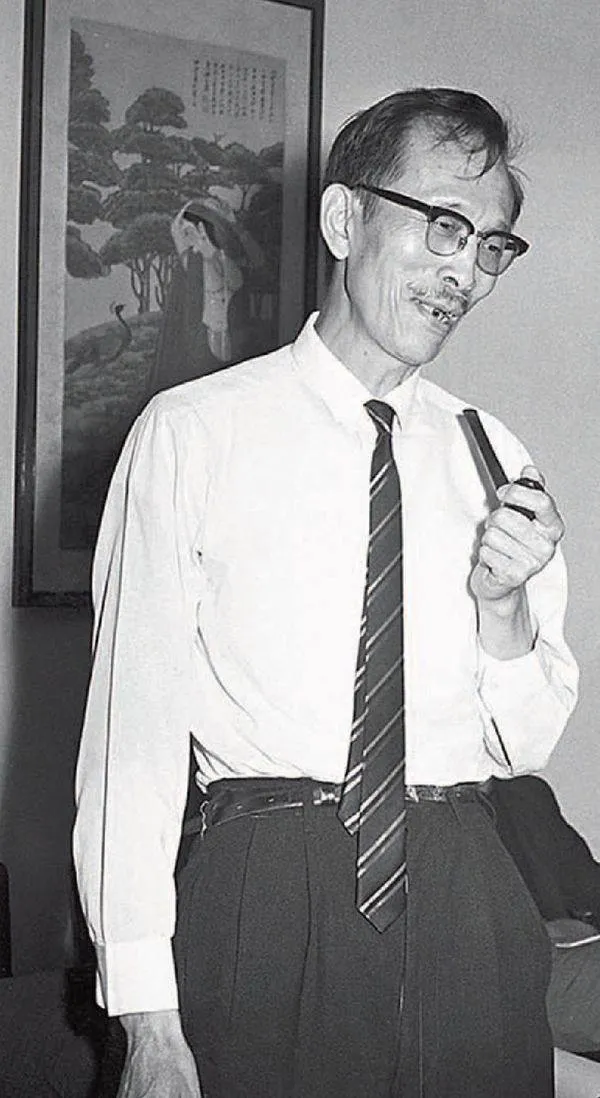

纪弦的外形很有辨识度:唇边留一小撮胡子,嘴里含着烟斗,手拿一根拐杖,身材高瘦挺拔,就像一棵槟榔树。

70岁时,纪弦戒烟,丢掉了那个标志性的烟斗,但酒还是要喝的,那是他的一大嗜好,写得尽兴时会奖励自己一高脚杯的黑牌威士忌,一饮而尽。

在给蓝棣之的信里,老诗人曾这样表达他对故土的怀念:“我哭了。我的孙儿们正在客厅中看电视,忽然听见爷爷(外公)在哭,都跑过来问我为什么。我就说我想念家乡:北京;我的朋友蓝棣之来了信,可是,这些‘美国人’不懂。我就更加伤心了。唉唉……”

“我自1976年尾自台来美,迄今十几年了,没有像今天这样大哭过。谢谢你,我的好朋友。等着我!我一定会回到北京来看你们。而北京,乃是我小时候放风筝的地方。这一点,太重要了。”

“新诗殿后,这是很不公平的”

纪弦本名路逾,出生在河北清苑,儿时跟着父亲辗转多地,后定居扬州。他很喜欢瘦西湖,少年最安逸的一段生活就在扬州。

彼时,父亲常出门在外,每次回来,会带几个孩子去澡堂洗澡,全家游湖,又或者约小舅子或地方人士到“富春”吃茶。每次纪弦都有份,那些小点心,干丝、肴肉、千层糕、蟹黄包是他的最爱。吃完茶,跟着父亲到花园逛一圈,买几盆盆景回家,天井里一摆:梅花、菊花、兰花、万年青、夹竹桃。

他浪漫的天性多少受到江南生活影响,考入苏州美专,写诗与初恋同时发生,17岁结婚。20岁,他出版了自己的第一本诗集《易士诗集》,64开袖珍本,横排,七十多页,均为格律诗,内容以情诗为主,带着浪漫而感伤的色彩。此前,他没投过稿,也没参加过什么文坛活动。

诗集出版后,在上海四马路逛书店时,纪弦买了一本《望舒草》,回扬州的火车上一口气读完了。这是戴望舒的第二本诗集,收录作品均为自由诗。他还在书店订阅了施蛰存、杜衡、戴望舒主编的纯文学杂志《现代》。

受戴望舒的影响,纪弦诗风陡转,不再写整齐押韵的格律诗。“诗之所以为诗,并不在于押韵与否,形式上的工整,亦非诗精神所寄。而除了打破格律不押韵,以免以辞害意削足适履之外,则自由诗在声调的控制和节奏的安排上,较之格律诗为更活泼些、更自然些,也更富于变化些。”

“格律诗是形式主义的诗,自由诗是内容主义的诗,自由诗的音乐性高于格律诗的音乐性,诉诸‘心耳’的音乐性高于诉诸‘肉耳’的音乐性。”

纪弦开始以“路易士”为笔名给《现代》投稿,正式进入文坛。他的我行我素也早有迹可循——他在沪上交游有所选择:最要好也最受重视的,是徐迟等“现代派诗人群”和以杜衡为中心的“第三种人集团”作家;圈子以外的文艺界人士则属泛泛之交。“至于那些左翼诗人左翼作家,我是不往来的。而我之所以瞧不起那些左翼诗人者,主要的还是由于彼等‘诗才’贫乏,写的东西毫无‘诗味’之故,而政治上的理由倒还在其次。”

按照纪弦的说法,1930年代的文艺界大有国民党、共产党、“第三种人”三足鼎立之势。他和杜衡等人所在的“第三种人”阵营刊物《现代》遭到了鲁迅为中心的左翼作家的攻击。“第三种人”认为,只有为文艺而文艺的出发点,才有可能收到为人生的效果。“我的反共,最初也是由反对左派论客迫害‘文艺自由’而开始的。如果他们尊重‘文艺自由’,我当然就不反对了。”

1935年春夏之交,纪弦在上海江湾公园坊见到了刚从法国回来的现代派诗人戴望舒。“他脸上虽然有不少麻子,但并不很难看。皮肤黝黑,五官端正,个子又高,身体又壮,乍看之下,很像个运动家,却不大像个诗人。”

两人相谈甚欢。纪弦每次去上海,总会去看看戴望舒,有时就在戴家吃饭,一块块切得四四方方、不大不小、既香且烂的红烧牛肉,他最欣赏。有时,戴望舒也会带着他,约上一群朋友到南京路的粤菜馆子“新雅”喝茶。

《现代》停刊后,纪弦东渡日本留学,回国后,他和徐迟各出50块,戴望舒出100块,在上海创办《新诗》月刊。“自从《新诗》月刊问世以来,‘北方诗派’诸人,于不知不觉中,竟然一个跟着一个地南方化,而也试着写起自由诗来了。”

“中国新诗,从萌芽时期到成长时期,从胡适等最初的‘白话诗’,经由‘新月派’的‘格律诗’,而发展到现代派的‘自由诗’,不过短短20年的时间,就已经有了像这样的收获,谁还能说五四以来新诗的成绩最差?对中国新文学作品的考察,人们往往把小说列为第一,散文次之,而以新诗殿后,这是很不公平的。在我看来,简直就是一种偏见或无知。”

将新诗从大陆带到台湾

尽管享誉文坛,但围绕纪弦的争议始终不断,甚至直指他身上的历史污点,其中就有上海沦陷时期,他与胡兰成过从甚密的一段往事。

纪弦在回忆录中提及,他与胡兰成经杜衡介绍相识于香港,两人都住西环,时常一起聊文艺。胡兰成在汪伪政权任职后,知道纪弦身无分文,家累又重,经常用适当方法给予经济上的支援,比如暗中给各报刊打招呼提高稿费,逢年过节或纪弦夫妇生日,则派人送厚礼,除了蛋糕,还有红包。

胡兰成评价,路易士深受法国象征主义和美国意象主义影响,又有意识地摆脱而有所独创,在自己的新天地里大踏步地前进着。

“他一向睥睨一切,目空一切,独来独往,我行我素,绝不与人同流合污,绝不向世俗低头,绝不向任何权势把白旗竖起,而且生命力特强,禁得起饥饿和贫穷的考验。”

这番评论让纪弦将胡兰成视为知己,认为他不但指出自己诗中的精神,也指出自己性格的不凡。

作家古远清在《纪弦在抗战时期的历史问题》一文里写道,“鉴于纪弦写的汉奸文学作品在他诗作中不构成主流,作品数量也极少,他亦非汉奸政权要角或汪伪文坛的头面人物,因而不应该去补划他为‘文化汉奸’。”

在回忆录中,纪弦对“文化汉奸”的指控也做了交代。他坚决否认替“汪派”做过任何工作,不是胡兰成的属下,没有在所谓的“苏北行营”当过秘书,没有在泰州做演讲替“汪派”宣传,没有去日本出席任何会议,从未写过“赞美敌机轰炸重庆”的诗。

1948年,纪弦离沪赴台。1953年,纪弦在台湾独资创办《现代诗》季刊,发动“新诗的再革命”,发掘出一大批藏于军中的年轻诗人,如痖弦、洛夫、商禽、张默等。3年后,他组织“现代派”,提倡“新现代主义”,直至1964年《现代诗》停刊。

他提出“现代派六大信条”:我们是有所扬弃并发扬光大地包含了自波特莱尔以降一切新兴诗派之精神与要素的现代派之一群;我们认为新诗乃是横的移植,而非纵的继承;诗的新大陆之探险,诗的处女地之开拓,新的内容之表现,新的形式之创造,新的工具之发现,新的手法之发明;知性之强调;追求诗的纯粹性;爱国。

诗人流沙河曾在《台湾诗人十二家》中将纪弦比作“独步的狼”,但对台湾“现代派”革新提出了自己的看法。

“台湾现代派虽以纪弦为鼻祖,却并非他的独创,不过是40年代中国诗苑流行过的具有进步色彩的现代派的旁枝之变异而已。台湾现代派诗歌在诗歌艺术领域自有其贡献,但在思想上却无进步意义可言。他们的诗纲可归纳为三:一是强调“横的移植”,硬搬西洋,力排传统;二是主智不主情,导致无感不情的文字游戏;三是要求pure poetry即纯诗,勿去触动社会生活,勿去干预现实,否则便不纯了。”

纪弦则认为自己对文坛最大的贡献是“文字工具之革新,散文主义之胜利”。他曾与老友覃子豪有过一场关于现代主义的论战,持续两年,大战三百六十回合后,整个台湾诗坛都现代化了,从此再没有人写“二四六八逢双押韵四四方方整整齐齐的豆腐干子体了”。

他也做了补充,“从前在台湾,有人故意逃避情绪,切断联想,把诗写得十分晦涩难懂,而自以为很‘前卫’。我大不以为然,决不点头。说现代诗是‘难懂的诗’,如果不‘难懂’,就不‘现代’了,那真是一个大笑话!……我从未鼓励青年朋友去写‘难懂’的诗。”

有趣的是,纪弦曾在台湾成功中学教古文、旧诗、《论语》、《孟子》。少有学生知道,眼前的路老师,就是将新诗从大陆带到台湾的那个人。