来信

行走在未知线上

恕我孤陋寡闻,我只是在得知李开复罹患淋巴癌之后,才对他有所关注,之前另一次关注,是他被官媒点名批判,再之前,好像是方舟子与李开复之间的一场争辩。

台湾出生的美籍华人,之后到中国打拼,先是微软,再是谷歌,现在则是创新工场的领军人,在微博世界里拥有比台湾人口还要多的粉丝。早个40年,这样错综复杂的出身背景,要通过大学录取政审肯定很难,现在他却成了另一个大V或公知代表,众所瞩目。

他说他是个不跨线的人,在中国的15年,他试图在探索试验那条线,在未知中寻找确定。只是在不确定的年代,那条线依然是未知的,行走在未知的线上,总要如履薄冰、战战兢兢。

据说淋巴癌是长期拼命工作和持续压力的结果。愿他早日战胜病魔,继续行走在未知的线上。

《大V李开复》

虽然不喜欢开复卖心灵鸡汤,但作为IT界的前辈,你的成就是我敬佩的,你为这个国家不公所发出的呼声是我尊敬的。

看见开复老师一如既往的乐观,反而有些担心起来,不知道他有没有在私底下抱怨骂娘恨老天不公。跟开复没有来往,只感觉他是一个永远展现积极正面一面的人,但癌症很多时候是身体在警告我们:你对自己太差了,允许自己有负面能量,允许自己不完美,也是爱自己的表现。

《微博草根大号转型记》

原来每个草根大号背后还有如此专业的商业团队当推手!“全球时尚”、“冷笑话精选”、“创意工坊”等这些影响力颇大的大号,暗中成为了电商运营的战场、广告客户的宠儿。换句话说,我们普通用户无形中“被观众”了,每天都在微博上接收广告。不过,大号们注意了,广告播多了,干扰大了粉丝就少了,这也是为什么大家越来越不喜欢玩微博的原因之一。

《谢默斯·希尼 诗歌就像在沙中写字》

爱尔兰人口400万(最多时800万)出过叶芝、萧伯纳、贝克特和希尼四个诺贝尔文学奖获得者,还不包括最有名的乔伊斯、王尔德等。考克大学的一位教授自豪地告诉我:因为他们是个爱阅读的民族。另一教授说,因为他们用盖尔语思考、用英语写作。

诗,在当代的意义具有两重性,第一,在权贵与世俗面前,它显得苍白而无力!远远地被抛在了脑后!第二,当人面对自己灵魂的时候,诗又是一种很好地探究灵魂和深层自我的媒介和途径,此时,它的力量又是无穷的!

《宁财神 我最重视的当然是价值观》

深表赞同(宁财神对微博的看法)。140个字远远不能表达一种思想,顶多成为一种观点。而作为观点,没有尖酸刻薄之语与刀锋棱角之言总归难在功利社会出头,可怕的是,观点难免影响思想,而这又是无形的。

《请叫他盖茨比尔》

夜夜笙歌、无边狂欢的盖茨比王国只是表面,惟一能牵动盖茨比内心的是河对岸那盏小小的绿灯——灯影婆娑中,住着心爱的黛茜。电影中那盏绿灯拍得特别唯美,符合想象。演员也演得好。看完原著再看电影,并没有觉得电影失败,反而是丰富了对原著许多大场面和人物形象的想象,也许是每个读者心中住着不同的盖茨比吧。

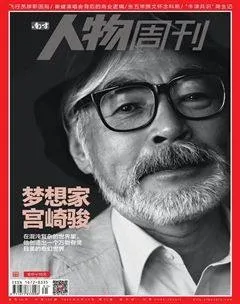

独特的李开复

本刊记者 林珊珊

李开复先生病了。这事连报刊亭的老板都知道,我去买杂志的时候,他低声说:太劳累了!

出刊当天,他一整天没发微博,鉴于当下形势,我有些忐忑,直到晚上10点多,创新工场新闻发言人王肇辉发来短信,李开复诊断出癌症了。

李开复在微博上说,曾和人比赛谁的睡眠更少、谁能在凌晨里及时回复邮件。他努力把“拼命”作为自己的一个标签。我采访过的许多人,他们都提到,无论何时发邮件,李都会立刻回复……

工作之外,他花了许多时间,极其认真地和青年交流,经营微博。作为青年导师,他用十多年来做一件事,让人很难不相信他是有信念之人。

有人讥讽他为鸡汤,中国这个励志市场太大了。但比起煽动式的成功学,李开复始终温文尔雅,不失体面,召唤听从内心,属于优质励志的那一拨。

看起来,他过着简单的生活,中午在办公室吃太太做的便当。工作上也奉行平等,追随过他的员工不遗余力地夸奖,都是善良、理想主义之类的词。一群企业家带团队出去办活动,晚上自由活动时,其他老板一出现,员工前呼后拥,李开复的团队却各干各的,有人提醒,“你们老板来了,还不去迎接。”员工说,为什么要去?下班了就是我自己的时间。

当我为提出过多采访要求占据过多时间而心怀谢意歉意时,他向我道歉了:不好意思啊,占用你这么多时间。

我将他理解为有礼仪修养的人。不过也有人不喜欢,认为过于程序化,有不真诚之嫌。李开复笑称社交能力比较差,我有些惊讶,不是总能捕捉需求、掌握分寸、在错综复杂中维持平衡么?他倒是一本正经解疑了:“那是严肃的外交。”王肇辉则说,当他把社交变成工作,就会做得很好。真有职业精神啊。企业家聚会,人家大口饮酒,他则小口抿。八面玲珑、谈笑风生并不属于他。

当然,作为记者,你总会本能地怀疑光环,总想挤出光环的泡沫。李开复总是永远正确:西装表示职业,托腮表示智慧,微笑表示温和……当符号和意义的联系过于紧密固定,你就会产生一探究竟的冲动。

他以外交式的思维在中国获取成功,把自己经营为品牌和平台,他知道各方需求,在媒体、大众(学生)、政府、企业之间找到平衡,将资源相互盘活。

在中国的15年中,他经历“中国崛起”,不断深化对中国的理解。随着时代变化,他不断改进方法论逻辑,始终保持着影响力。在这背后,自有一套获取关注度和影响力的经济学,他运用着商业和技术的特长做大影响,并乐于分享这一点,进而在分享之间传播了投资产品的品牌。

他强大的工具化营销思维让人以为“价值观”只是手段,是空洞的存在。谷歌刚进中国时,他就释放信息,谷歌来中国赚钱了。“他们不相信一个公司是有价值观的。”某种程度上,李开复多少遇到类似的理解。

仔细打量,你会发现李开复的方法论和价值观都比较强大。进退之间,平衡妥协之间,娴熟运用工具之间,自有一套统一的价值观支撑,并相信将让世界进步美好。有趣的是,践行价值观时,也不忘发挥“性价比”理性,力求精准有效率地让“世界更美好”。

最后一次采访,他总结说:我觉得今生已经做了很多我爱做的事情,就算今天职业生涯或生命结束我也觉得值,不会特别纠结。无论多少人来骂我,我都觉得自己OK,有比较平和的心态。

李开复乐观有信念,无论何时都会把事情转化为影响力。如今他得了癌症,我想他将为我们写抗癌故事,分享他的努力和经验。在我们的时代,李开复注定是独特的那类人。