借来的怀旧

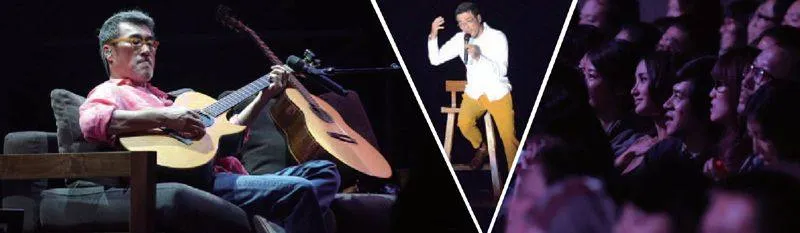

朋友圈已经有两个周末没有聚会了,原因很简单,他们下武汉上北京去看李宗盛“既然青春留不住”演唱会,微信上都是他们在现场痛哭的消息,精确到几分几秒,以及哪句歌词。微博上最近有句流行语,“不是老人们变坏了,是坏人们变老了”,完全可以套用一下:“不是老人们多愁善感,是多愁善感的人们变老了。”

要不要这么怀旧?要不要这么多愁善感?在一群人追看演唱会、为李宗盛新歌《山丘》感怀的时候,也有人表示不满,认为中年人不该沉溺在这种小情绪里。其实,这种不满还有一个更隐秘也更重要的原因:作为怀旧的对象,李宗盛属于一个借来的时间,是借来的材料,正在兴头上的那一批人,对那段凡事靠借的过往怀有抵触。

李宗盛属于台湾民歌一代。1975年,杨弦、胡德夫、李双泽起了个头,以演唱会、以明确的主张、以清新的歌谣宣布这是台湾民歌运动的开始。李宗盛紧随其后,1975年,他与好友组建“木吉他合唱团”,参加“金韵奖”民歌大赛,一举成名。

他和张艾嘉1985年主演的电影《最想念的季节》的片名,可以用来说明这个纯真年代的芬芳四溢。那是一个让人想念至今的季节,乐队遍地,民歌手们到处演出,蔡琴曾经描述当年自己听演唱会的情景,演出散场,她跟在杨弦和赵树海身后,他们的影子落在她“幸运的脚尖上”。那是那个岛屿的春天。

李宗盛由这个春天出发,最终成为成熟的流行乐干将,他直白、干练、悦耳,有微微的戏谑。他和滚石的相遇,像荧光素和荧光素酶的相遇,让一种新的流行音乐成为照亮都市夜晚的萤火虫。著名乐评人李皖先生对他的定义是:“凡人心事的观察者、搜集者、收藏者,既诚恳又世故,已成人精的‘凡人’”。

就在他们有序成长的同时,内地的流行文化却处于混乱之中,甚至多年后也是如此,李宗盛接受采访时曾说:“台湾的流行音乐是一个文化产业,放眼其他任何一个地方都不是这样。内地比较糟糕和吃亏的是,它是一个井喷式的成长,跳过了整个发酵、酝酿的阶段,包括人才的进入、筛选、成熟。这个行业一开始有经济规模后,大量的其他行业投机分子都进来做流行歌,所以大陆整个乐坛空洞薄弱。”

于是,他们顺理成章被借过来,成了我们记忆的材料和情感的材料,在怀旧开始之后,他们又成了怀旧的材料。这十几年里,许多次大规模演唱会导致的人群流动,以及怀旧引起的情绪波动,多半因他们而起。2000年,罗大佑到大陆开演唱会,中年人们冒着暴露年龄的危险,从五湖四海踏上看演唱会的路,还有人包了飞机去看演出,成为一时佳话。造成这种流动的,还有齐秦、蔡琴、“纵贯线”,和纪念过好几次“30周年”的“滚石”演唱会,引起这种情绪波动的,还有张国荣、邓丽君、翁美玲。属于内地的怀旧材料,基本空缺。

不是李宗盛引发的内心震荡让人不安,也不是《山丘》里的唏嘘感叹会让人情绪低落,那都不是他们受到责难的原因。真正的原因是,他们是借来的,这些借来的材料在30年后依然能发挥作用,让人不安。只有寄望于未来了,但,正在进行的建设,看不到秩序,也没有气韵,通过它们预见的未来,依然是空缺。