地上地下“桃花坞”

宋伟清压了压额上的鸭舌帽,登上他的蓝色丰田酷路泽。车轮在苏州桃花坞的拆迁废墟上刨出一串灰尘。

他太熟悉这里了。打小生活在街对面,这里是他玩乐的天堂,小学也在这里完成。但是眼前的桃花坞却有些陌生:满地断垣,完整的房屋均不见。街市倒是依旧热闹,不肯离开的人们在拆了一半的店铺内继续营业;蔬菜、水果、大闸蟹……被堆在废墟上继续叫卖,对打桩机“突突突”的催促声充耳不闻。

多年来,桃花坞执拗地保持着市井繁华。上溯明清,位于苏州古城西北角的桃花坞曾是姑苏城的CBD,由唐寅领衔的江南文人雅士云集。官方数据显示:在其1.84平方公里的“地盘”上,有各级文物保护单位16处、各级非物质文化遗产25项,其中世界级非物质文化遗产4项。

另有官方数据显示:“桃花坞片区综合工程启动区包括唐寅故居文化区、泰伯庙及西街文化区等,涉及拆迁居民约1560户、面积约10.23万平方米。”

从2010年底至今,桃花坞成了一片大工地。围绕着主要景点的居民房被“整治拆迁”,取而代之的将是崭新的别墅和店铺,被重建或修饰一新的几处古迹等待着风景名胜的冠名和旅行团的到来。

原先在桃花坞开设私人博物馆的收藏爱好者宋伟清被包围在一片隆隆声中。他开始为他从各地拆迁工地收来的近十万个桶以及古城墙砖、各色旧器具寻找新家。

地下“卧龙街”

宋伟清找到一处地下人防工程,以5.5万元一年承租了下来。

“桃花坞拆了,我生气了。我有心理落差。地上没地方,老房子都被拆了,即使搬到地面上别的地方,一建房子屋顶,都是要审批的!我要在地下建一条卧龙街,他们在地上拆,那我就在地下建一条卧龙,就是人民。如果在上面盖,那都是违建,盖了都会被拆的。地下没有违建。”

宋伟清所说的“卧龙街”是苏州老城中轴线的古称。伍子胥建阖闾城时即有了“卧龙街”,直到清康熙南巡,苏州文武官员站在卧龙街上接驾,官兵在街上护卫,又有了“护龙街”的称号。1949年以后,这条街被改名为“人民路”。

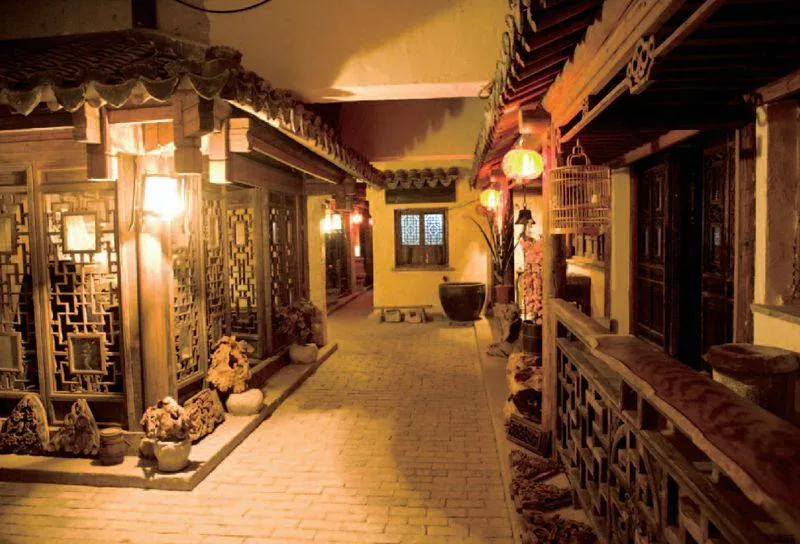

宋伟清要建的地下“卧龙街”在苏州老城郊外的何山路下。路面上是咖啡馆,毗邻着一扇铁门,拾级而下,过了厚厚的防空洞铁门,幽暗处廊檐瓦当,鸡犬相闻的旧时景象,在红色灯笼的照耀下穿越而来。

一扇名为“匠门”的城门将地下建筑群分为城内、城外两部分。城内展示着明清时老苏州的生活状态:从建筑的回廊、厅堂、古井、灶台,到日常生活的草窝、升斗斛、拗桶……

“我有事没事看到可参考的设计就拍张照片,回来参照着做一下。有时电视里在播明清电视剧,看到了也拍一下。根据我建房子时周边的环境来匹配。比如说窗,冰花窗后面,肯定不能再用苏式窗了,只有相近,但不会一样,一样就不好看了。”

材料不是早就准备好的,做一点找一点。每间房都取决于先前做成的环境,“环境怎样,才把东西配上去。”

没有规划,边建边设计,“因为地貌不好规划,凹一点就补一点,尽量让它一步一个景,没有图纸。”宋伟清动不动就跟木匠说:“过来,兄弟,我这个木窗子要这样,形状告诉你,你帮我抬高,我现在想做成两层楼。”木匠常常想不明白他要做什么。

宋伟清喊来泥水匠,把门窗砌好。两层楼的楼梯还缺扶手,宋伟清又出门四处找旧扶手。在一个工地夹缝中,他发现了一段被人弃置的旧扶梯,拿下来一看有点散了,他喊来老木匠敲好固定,安放到他的楼梯上刚刚好。

因此,根据房子去搜集材料、选料成为他最大的烦恼。“我这里每一件东西都是明清的,当然清的多,明的少。”2012年,宋伟清花了9个月,在地下像燕子衔泥垒窝一样建起了100米长的明清苏式老街。

开工之时,宋伟清是孤独的。“没有人支持我,只有我自己支持自己,”连给他做工的木匠最初都以为是开玩笑,“他都不想赚我的钱,他说我不可能成功的。”

他请了几个小时工,两个月后,工人走了三批,宋伟清盯着工头威胁说:“你不做工资就不给了。”

城池建了一半,宋伟清自己也在心里打起哆嗦来,“就差一点往后退。”不伦不类,架子搭起来了,“我自己和工人都累趴下了。平时施工的二三十人,他们不愿意干了。地底下,潮湿,空气也不好,什么都不方便。”泥沙、石块在往地下运的过程中价钱就翻了倍。

宋伟清最初租下人防工程是做仓库的,放置他不断收集来的老物件。一年后,有人建议他在地下开个足疗健身馆,能赚钱。他想着先把地占了,再看能干什么。“后来桃花坞都快拆完了,我还搞啥,我想就让人看看地下桃花坞吧。这就算是我的样板房。”

宋伟清跟苏州科技大学的老师商量,“都说我吃饱了撑的,现在做好了,学校又让我去给他们做一条街。我在他们学校里现在名气是这个呢!”他一边竖起拇指,一边抡起电话给学校负责人打电话。

地下街建成后,宋伟清的身边热闹起来。“很多人劝我,把明清街放到地上来,有人说他们有地,让我去做。但每个人目的不同,他们可能想我在他们的地上建一个,变成他们的筹码,我只是想传承。”宋伟清保持着商人的警惕。

“收古”商人

与收藏爱好者相比,他更像是个商人。他的公司招牌挂在“卧龙街”的地上门口——“瀚思文化”。浓重的江湖气息让他在全国各地拥有数百“踩地皮”的“线人”。江南一带将出没在拆迁工地上收旧家具的人称为“踩地皮”。

说起话来大开大合的气势,和他狡黠的眼神相配合,在“卧龙街”成名之后,宋伟清更期望自己成名。

政府部门的人来了,“他们要把我这里变成爱国主义教育基地”,这是“卧龙街”被冠上的第一个名号。

“他们开始宣传我了!”宋伟清对当地宣传部门和媒体趋之若鹜,他成了小有名气的人物。

“我搜集了二十多位手艺人,年纪最大的八九十岁了,我要去申报非遗。”

十五六年前,宋伟清开始喜欢收藏,“那时收藏和田玉,青花瓷,字画玩不起,民俗的鸦片烟枪,老的铜锁,都喜欢。”当时他做着“电子贸易”生意。在他多番描述后,抽象的“电子贸易”才具象成为收“洋垃圾”的行当。

拆迁工地上跑多了,他结识了越来越多的“踩地皮”人,且掌握了与他们打交道的娴熟技术。

“我最远跑到西藏,最多是去成都、福建,周边的安徽和浙江也有好东西。这两天要去收一个青花枕头。东西品相好,有价值,在成都的山里,是清朝仿明的。官窑里出来的很少了,得花个几十万收回来。”宋伟清忍不住拿出“线人”发给他的短信照片。

“我在全国各地有几百个踩地皮的线人、买古董的人,他们都会发信息给我。别人以为我是到哪个地方去玩,都是假的,都是去看这些东西。”

每去一个地方,宋伟清先查资料,“旅游杂志都是介绍驴友去的地方,我要查那些不为人知的地方,不要查多,到明朝就够了。明朝有了,那地方就得有千八百年历史,再看看大众旅游资料上有没有,很多人都不知道的话,我就杀过去,飞机到那个地方,再坐几百公里的大巴。”

“做这么多年的生意后,跟人打交道有经验。”有时宋伟清跟着车友俱乐部,“专门去别人不去的地方。我跟他们一起去,到了以后,我去找自己的东西。我不开车,租辆面包车,有时是摩托车,越穷越偏僻的地方,越多老东西。”

宋伟清摸熟了规律,夏天中午两点多是“踩地皮”人睡觉的时间,“我拿上一瓶矿泉水去找总能找到他们。”

从桃花坞废墟上收来的准提庵鼎以及一对石蜡扦,是宋伟清得意宝贝之一,“只有这两件是唐伯虎当年日常生活的东西,其他都是后来人建的。”

一晚,宋跟一个踩地皮的人出门。“那个拆迁包工头,我以前跟他买过瓦和砖。他的老婆生了癌症,鼻咽癌,他家有一个女儿一个儿子,儿子在上大学。老婆癌症中期,我看他不舍得花钱,就去买了安利蛋白粉,因为他不能吃鱼,只能吃植物蛋白。我花了一千多给他买了一大桶,还有些维生素C,维生素E。”

包工头在工地发现了准提庵鼎,给宋伟清打电话说:“宋老板,这东西我给你留着了。上面有3个字:准提庵。”

宋伟清想起唐寅的第二个老婆九娘,喜欢供奉准提,所以桃花坞才有了准提庵。等到宋伟清去取时,他看到很多人在抢,“我一看要死了,整个桃花坞就是唐伯虎,唐伯虎就是这个庙,还有双荷花池。我一看这东西是好东西,就跟卖东西的人说:我听街道的人讲,这东西不能卖。但是因为价钱出高了,她可能觉得这反正是一块石头。”

东西一拿出来,两拨人竞相抬价,一个说我要,另一个说也要。宋伟清跟包工头说:“你跟他们讲,这东西不能买的,这是文物。”包工头把东西放在他的洗澡盆里扣起来。“第二天,我就去拿了。”宋伟清说到这里得意地笑开了。

因为事先跟包工头说“不能买卖”,待到去取时,宋跟包工头说:“你就算送给我,我给你的钱不是给你的,是给你老婆治病的,跟这个是不相关的。不然的话你要变成变卖文物了。我无所谓,我是收藏的,但你有罪。”临走,宋伟清还叮嘱包工头:“你是捐给我的,但是这钱是我给你老婆看病的。分开啊!”

数以万计的宝贝中,明城墙砖的得来也不易。

城墙砖是南京边上的明朝皇城砖。“有个朋友跟我只说有一点点。后来我去买,他卖了我几千片。我就不讲钱了。因为量大,不是几百万能买下来的。我运费都花了两百万左右。如果我做成产品卖出去,那就是多少亿的问题。总共可以建3公里多一点的城墙。现在都在我的仓库里。”

有日本人问宋伟清买,他没有答应。“原本是想给苏州市政府重建相门,结果他们不要,他们要新的,老的不要。你看造成了什么样?假的!”

在此之前,宋伟清已经捐出了一部分,“我说我还有很多,他们就不理我了。这有什么用啊?我的捐赠证书也在呢!我要捐,人家还骂我神经病。我以后有机会自己造。”

宋伟清念叨着:“这些城墙砖,我不拿走,别人就拿走了。他们有钱啊,上百亿的公司,已经有了一批小一点的城墙砖了。人家想把这些砖全部拿走的。他们也有人在那边的。我知道他早晨4点钟去拿,那我比他去得更早。”

宋伟清曾经在卖家手上买过东西,“他也是个中间人,认识部队的领导,城墙砖是58年部队一个团拆下来的。我们现在再去拆,不知要判多少年、枪毙多少次呢!”

城墙砖的烧制有108道工序,从选泥到做瓦,要发酵,把糯米汁放进去,烧三天三夜,过水6次后发酵,再用脚去踩,一块砖要做上3年。宋伟清称他会时不时拿一点做成砖雕产品。

“武魁”牌匾,是宋伟清从成都大邑山收来的。为了这块牌匾,他去了7次原主人家,每次都住在人家的农家乐。

第一次去,宋伟清不被理睬。他暗自思忖:“那是他们家祖上传下来的,也不是他一个人的,可能是兄弟几个的,不是那么简单的。”

宋摸清了这户人家的底细:“老父亲走了,我跟他母亲磨。我这不是用钱的。补贴肯定要补贴点人家的。我吃住在他们家的农家乐,跟老人家聊天,出去很晚回,拿点雕花木头回来,看起来也蛮艰苦的。她看到我名片上有这么多公司,她觉得你这个人有这么多公司,还吃这么多苦干什么?我说我爱好,喜欢。”

住老人家的农家乐,80块钱一晚上,便宜但条件差一点,早晨还有早餐。宋伟清“每天陪老太太晒晒太阳,吹吹牛。老人家说本地话,听不太懂,但他孙子在”。

宋伟清觉得老人的儿子不会要牌匾了,孙子都读书了。“武魁3年一次,一打仗就没有了,但是状元是每年都有的,所以武魁的牌匾特别稀有。我住在她家,每天出去收些别的东西,不能让他们觉得我跑到那里就是看中她家的东西。”

为了套近乎,宋伟清还跟老人说:“你们祖上是搞武术的,我也是搞武术的。我找不到真正的一块匾,代表我自己。”

来回7次后,原主人忍不住了:“朱先生,你7次了,把我们老太太都俘虏起来了。”就这样他拿到了被视若宝物的“武魁”牌匾。

去留“楠木厅”

在地下“卧龙街”,宋伟清刚招待完政府拆迁规划部门的人,又迎来了桃花坞地区的“钉子户” 叶家兄弟。前者希望他能为拆迁规划出主意,后者则希望他能为保护出主意。

宋伟清最初参与桃花坞阊门西街规划,“画好了规划图,过了两天我闻着味道不对,过去说:让我拿回去裱。再过两天他们又说:我觉得你的图蛮不错的,你拿过来嘛。我说,我拿过来干嘛?纸都弄破了,你要哪天过来看看可以。”就这样,宋伟清和规划部门的合作无疾而终。

5年前,宋伟清关掉了他的“电子贸易”工厂。“最初的工厂有上千工人,后来逐步减小规模,到上百人。老婆和孩子到现在还反对。到我的地下街说风凉话,我儿子说风凉话比我老婆还厉害。”还在读书的儿子教育宋伟清说:“什么叫商人,商人就是讲利益,你去做文化,还是商人吗?这是你做的吗?这是政府该做的。你应该去赚你的钱。”

宋伟清继续在拆迁工地之间奔波,混迹于各种踩地皮的人之间。“有些东西我自己去买,价格还要高。踩地皮的人,都是死皮赖脸的,他们也不识货。我从他们手上能买到好东西,反正他们每一次都有钱赚就好了。对我们来讲,有没有意义更重要。很多人都喜欢说,这东西值多少钱。我喜欢说这东西没有了,就没有人有了。”

2010年桃花坞开始拆迁,宋伟清当然不能放过这块从小生长的土地。他在废墟里寻找敲下“漂亮的马头墙”的拆迁工人,路过打铁弄4号,一打眼就看见了叶家厅堂里两条楠木横梁。“楠木厅!”宋伟清在心中惊叹。

此时叶家在拆迁问题上已进入法律程序。“打小父亲就跟我们说,这是楠木厅,不能拆,拆了就没有了。”叶家兄弟坚持不拆。

宋伟清加入了这场“楠木厅”的“保卫战”。他找来一群古建筑圈内的专家,对叶家的房子进行鉴定,专家们在微博中提出质疑,掀起了声势浩大的舆论倒逼。

迫于压力,当地拆迁部门也就打铁弄4号拆与不拆进行了多次听证,最终拆迁被搁置下来。宋伟清拿捏着分寸参与了叶家与拆迁部门的拉锯。

“我不能太挑头,也不能不参与。”叶家兄弟唤着“宋师傅”的名,将希望的目光投向他。

我问宋伟清,“如果叶家不得不拆,你有把握能拿到他们家的楠木横梁吗?”宋伟清很自信:“他要拆的话我就能拿到。”

宋伟清究竟希望叶家的房子拆还是不拆呢?他的解释是:“我有好多楠木,比他好的也有。只是他的历史比较悠久。我的金丝楠木,12米长。我不希望他拆,但是如果拆了,我也不希望它流出去,我把它保存下来。我没有跟叶家兄弟商量这事,说这事他们会伤心的。但只要拆,我有把握拿到。”

宋伟清的说法是,他的事业是“一面在做传承,一面在做产业。”