把森林请进客厅

“野生天竺葵和喜林芋从没有屋顶的房屋中生长出来,凤凰木、楝树、木槿丛、夹竹桃和西番莲在隐蔽的角落里生根发芽,室内和室外已无任何区别。房屋消失在红紫色的九重葛丛中。蜥蜴和马蹄鞭蛇在野芦笋、仙人掌果和两米高的野草中迅速穿过。地上铺满了柠檬草,空气中带着一丝它的甜味。”

这是美国作家艾伦·韦斯曼的一段虚构。略带讽刺和悲凉意味的是,韦斯曼认为,仅当人类不复存在时,大自然才会收复失地,建筑才会被森林占据。

然而,在寸土寸金的超级大都市,我们如何接近自然,而不是囚禁在冰冷、没有灵魂的钢筋水泥中?在飞机降落在樟宜机场前,我也不清楚新加坡能给出何种答案。

垂直的花园城市

19世纪末,埃比尼泽·霍华德提出了“花园城市”的概念,新加坡在经历了几十年的努力后获此殊荣,而今新加坡国家公园局局长潘康源憧憬,要从“花园城市”升级为“花园中的城市”。前者,仅是家旁边有个花园;后者,则是把家建在花园里,把森林请进客厅。

这就是“空中绿化”的意义。

说起空中绿化,最早可以追溯到公元前6世纪古巴比伦王国的“空中花园”。此后,在人类的居住历史里,不断迸发出屋顶花园和垂直绿化的灵感。现代的屋顶绿化运动,出现在1960年代的西方国家,欧美的一些大城市尤其热衷于此,例如柏林、纽约、华盛顿和芝加哥。

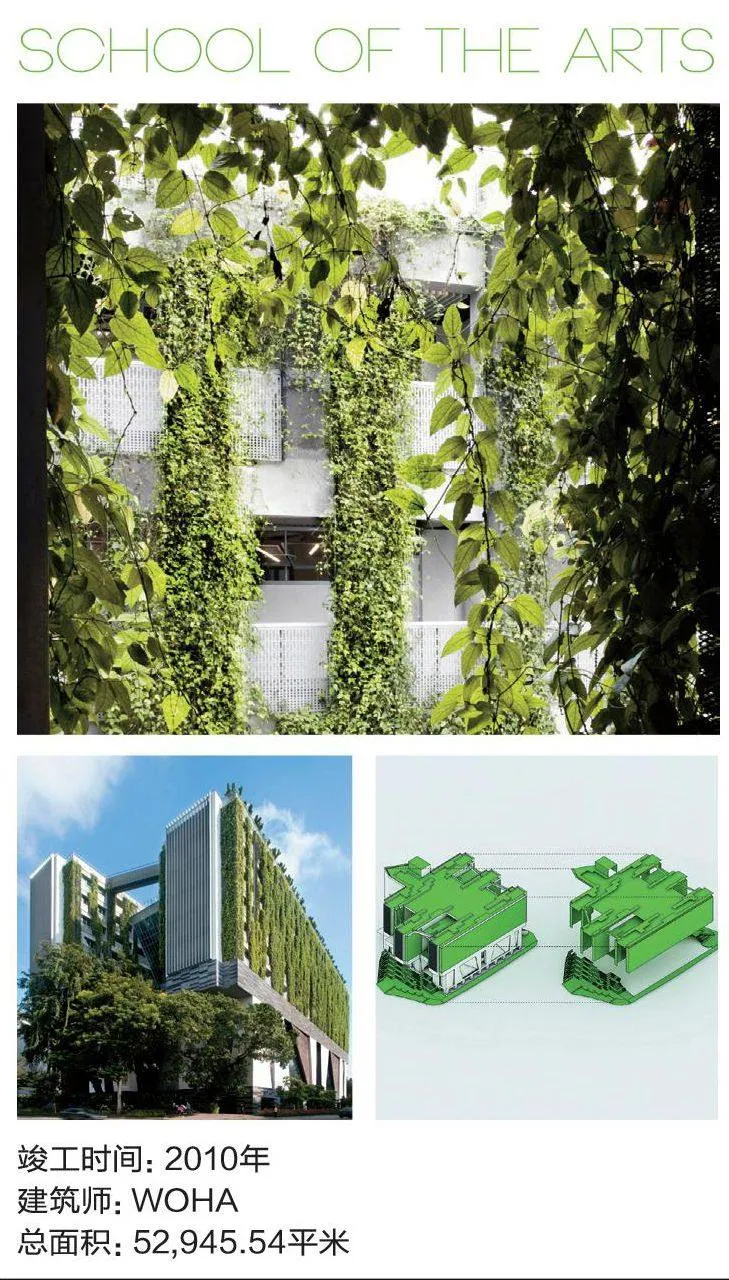

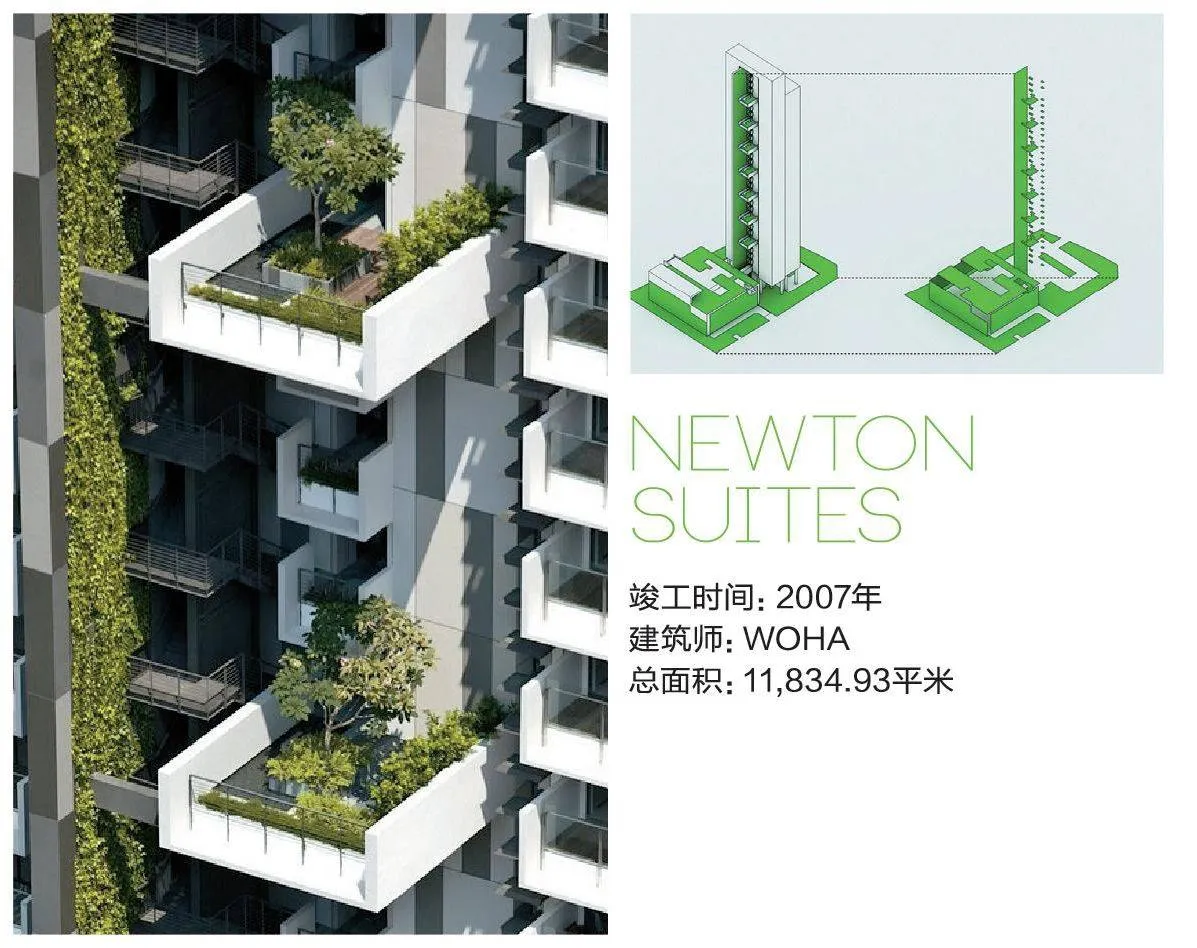

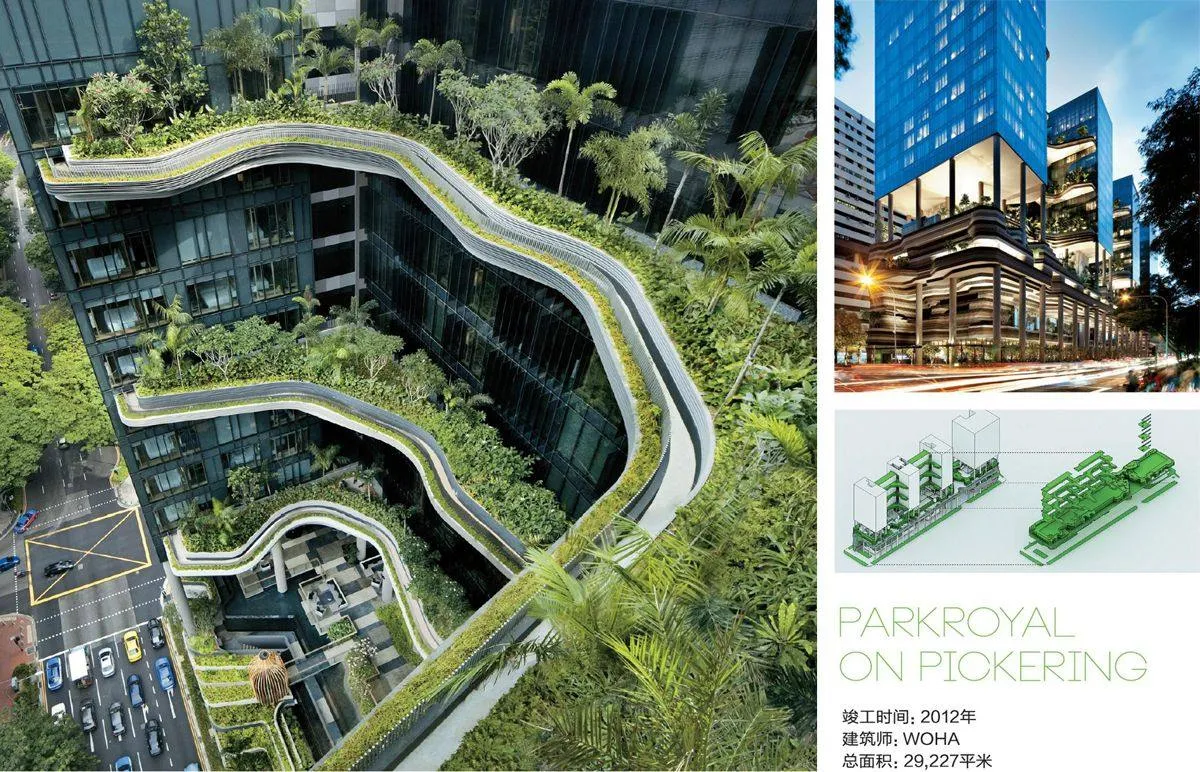

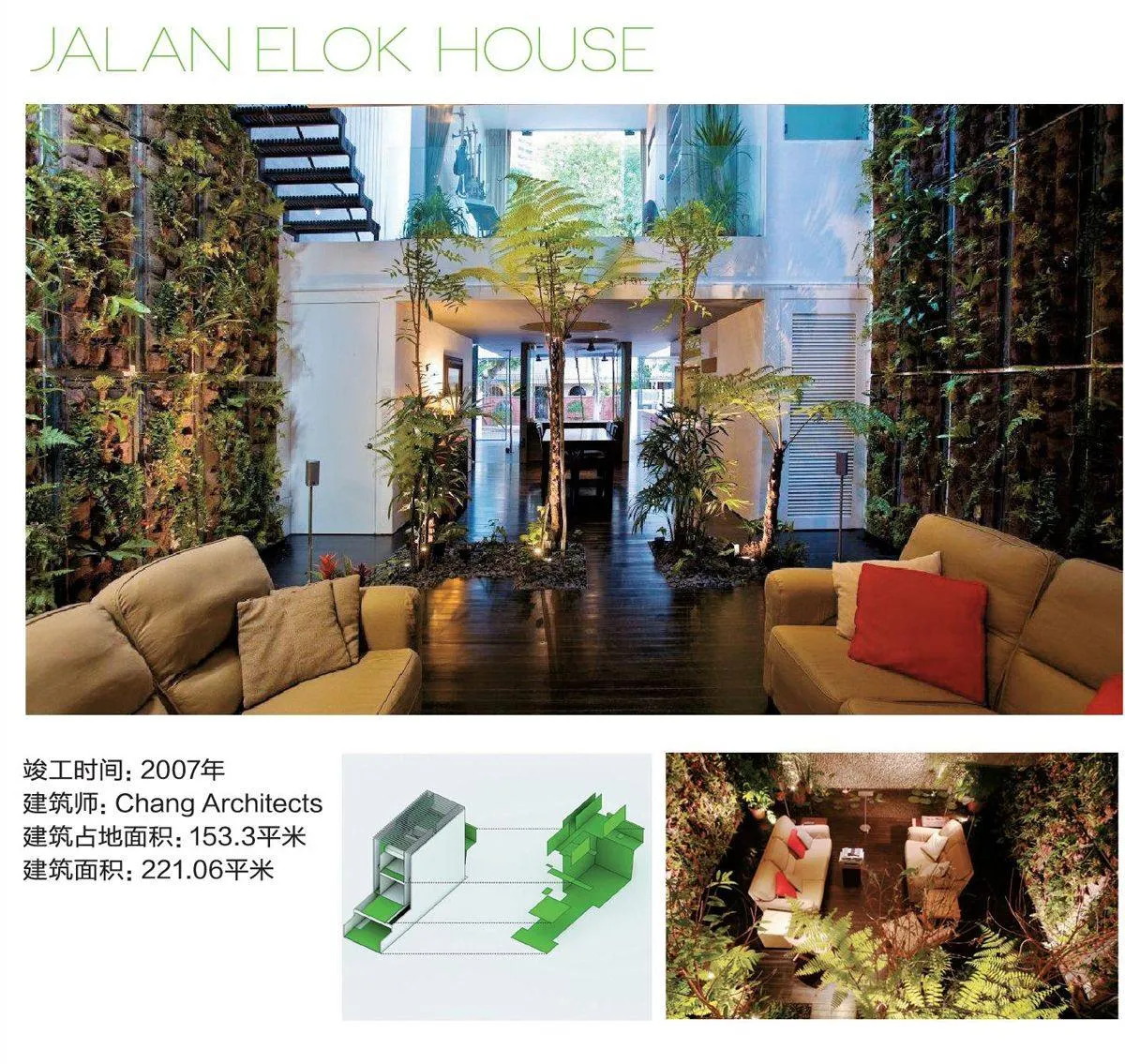

空中绿化是抽象的概念,如果说它指的是屋顶花园、垂直绿化墙、天空露台或种植箱的话;空中绿化又是具象的概念,无论是新加坡艺术学院夸张的绿色外墙、必麒麟街宾乐雅酒店藤蔓丛生的露台,还是南洋理工大学艺术设计与媒体学院的两道弧形草坪穹顶,你会不由自主地拍下来发微博,因为这就是有生命的建筑。

据新加坡国立大学建筑学副教授陈培育回忆,十多年前当新加坡刚开始试点屋顶绿化时,一位著名的英国园艺家嘲笑说“这是相当愚蠢的想法”。批评者的质疑集中在,比如屋顶漏水怎么办,坍塌怎么办,爬虫多怎么办,植物死亡怎么办……

在榜鹅市镇的组屋区,我和马丞仪边走边聊,她是建屋发展局(下称HDB)的高级景观建筑师,而我来自亚热带的广州,一年四季都饱受无处不在的蚊子折磨。

“热带气候下还种植那么多植物,蚊子想必不少吧?”

“其实,定期检查水沟和及时清除积水,就不会滋生蚊子。”

她后来又在邮件里补充,除了白蚁等少数虫子,不是所有的昆虫都不受欢迎,“我们希望屋顶花园能吸引更多的蜻蜓和蝴蝶,因为它们有助于丰富生物多样性。”

马丞仪也告诉我,正是因为热带气候的炎热,反而更有必要增加绿化。

据赵定国的研究,采用屋顶绿化的建筑,夏天的室内温度要比未用屋顶绿化的建筑低3.29℃,而冬天,室内温度则要比未采用屋顶绿化的建筑高2.46℃。

赵是上海农科院生态环境保护研究所研究员,他的研究亦指明,即使是轻型绿化,全天房间用电量也可以大幅节省18.4%。

“在1990年代晚期,HDB开始在多层停车场屋顶进行屋顶绿化。这不只为降温,也提供视觉上的享受,”马丞仪回忆,“2009年起,大多新建的多层停车场都被设计为停车场屋顶花园,将绿化的空间带到居民的门前。较大的植物也被选用,以提供更多的荫蔽。”

在榜鹅,我看到的社区屋顶花园,不同于公众无法接近的绿毯屋顶,而是具有康乐设施的社交场所。在错落有致的小脉竹桃木、棕榈和红背竹芋组成的花园中,烧烤台、健身器材相继进入眼帘,很容易给人错觉,这不是在四层楼顶的停车场上,而是公园的一角。

此外,“屋顶花园还可以帮助储存、疏导雨水。”马丞仪说。

而不是造成渗漏?

对于这个问题,多年的研究实践已形成一套完整的解决方案。对屋顶绿化所要求的防水层、排水层、过滤层、阻根层以及土壤等都有细分,而植物的选取,则取决于屋顶承重、养护成本及景观设计等因素。

新加坡的年均降水量高达2400毫米,屋顶花园正是空中的集水区,有助于缓和大雨造成的排水量。不只是新加坡,德国也曾有过惨痛的教训,直到普及的屋顶绿化让暴雨对城市的破坏尽可能减小,雨水利用率也提高了。

酒店也是热带雨林

屋顶花园只是空中绿化的一部分,新加坡的在建项目里,有两个不能不说:Oasia Downtown和CapitaGreen。

Oasia Downtown地处新加坡CBD,是由WOHA设计的集家庭办公室、酒店和俱乐部为一体的高层建筑。特别之处在于,这座大厦像个三明治,每一段都有一个别出心裁的空中花园。这些花园所占据的层段是开放式的,视野开阔和通风良好。更夸张的是,大厦外墙将贯彻垂直绿化,由爬山虎等藤蔓植物覆盖,热带风情浓郁。

绿色墙壁的关键就在于这些不起眼的藤蔓植物,法国建筑学院奖得主凯瑟琳·古斯塔夫森解释说,只要有一个合适的灌溉系统,自然界中可以挑出很多藤蔓植物,无需复杂昂贵的机械设备就可以沿墙壁垂直攀缘。

外墙虽然不如Oasia Downtown惊艳,但异曲同工之妙的是,CapitaGreen也有多个大型的空中露台。CapitaGreen的设计师是2013年普利兹克建筑奖得主伊东丰雄,其基本理念是“让绿色从底层蔓延到顶层”。在这座245米高的大厦,顶部40米种植了一座野心勃勃的空中森林,因而从上至下实现了垂直绿化。

鉴于新加坡地处热带气fa832f07a64b94acd8763b3aad5f082f候,伊东丰雄也谈到,在高层建筑做垂直绿化的困难很多,“不仅是风力与阳光,还有维护植物等。”

据陈培育统计,2009年至2012年间,新加坡总共安装了30公顷的空中绿色设施,“密集度上甚至超过了北美。”

做到这一点,和政策制定的完善分不开。作为一项国策,新加坡要求通过垂直绿化来弥补建筑过程中损失的绿地,“空中绿意津贴计划”、“天空露台面积免交发展税”等政策都保证了建筑的从容。

瑟琳·古斯塔夫森曾动情地说:“我们的生活与植物世界息息相关,但我们把它们看成是理所当然的。植物是我们最容易接触大自然的途径,我们所吃的、所睡的、所穿的都取自植物。在新一代的城市景观中,我们将以新途径珍惜和培养植物,谨慎地利用它们,并认可、欣赏我们整个城市环境里种类繁多的植物品种。”

陈培育仍在继续空中绿化和垂直绿化墙的研究,在他眼里,空中绿化已经实现了多层次的园景结构,也为动植物提供了栖息地。更长远的挑战是,如何通过空中绿化,构建一个城市生态网络,将绿色走廊、公园、自然保护区和生态区与城市建筑整合在一起,包容生物的多样性。

“最终,绿色的城市是无边界的。”凯瑟琳·古斯塔夫森预言,建筑、景观与街道将在不同层次相互交融,城市森林形成绿化网络的一部分。

正如我在榜鹅所见,社区之间的大面积绿地并不是孤立的,而是无缝的共享。当我们从另一座屋顶花园走出来时,我惊愕地发现,街道已在眼前,雨豆树夹道相迎,与身后的这个绿意盎然的社区一起给了我一个温暖的拥抱。