运用非连续性文本,推进说明文阅读

说明文不像散文那样饱含情感、引人入胜,也没有小说那样情节曲折、扣人心弦,也没有记叙文那样活泼有趣、形象感人,因此,说明文的教学单调、乏味一直困扰着广大教师。在公开课教学中,很少有教师选择说明文进行教学。平时,学生也不爱阅读说明文。他们常常手捧名著读得津津有味,就是不对说明文产生兴趣。其实说明文的知识性、科学性、生活适用性都较强,与我们的生活息息相关,我们教师更应该教好这类文章。经过实践,笔者发现运用非连续性文本,可以有效推进说明文的阅读。

所谓“非连续性文本”是相对于叙事性强的“连续性文本”而言的阅读材料,它基本是由数据表格、图解文字、图表和曲线图等组成,具有直观、简明、醒目、概括性强与易于比较等特点。

语文新课标在第三学段的目标与内容部分指出:阅读简单的非连续性文本,能从图文等组合材料中找出有价值的信息。要达成这个目标,我们可以在平时的教学中有所渗透、有所训练、有所运用。下面说说如何运用非连续性文本推进说明文的阅读。

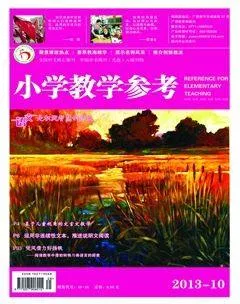

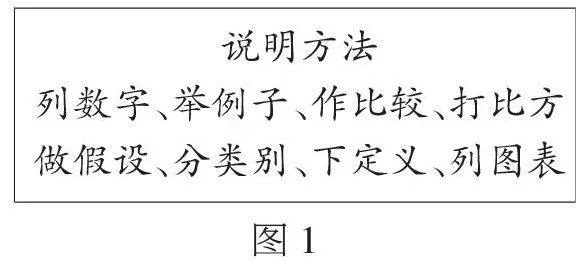

一、写清单,熟悉说明方法

清单是记载有关项目的明细单,特点是简明,易于识记。在第三学段里,学生学习说明文不再是只停留在把握要点上了,他们还需要了解文章基本的说明方法。以往的教学中,教师在课堂上条分缕析,课文中哪句话运用什么说明方法学生都清楚,但是拓展阅读,除了列数字,学生就是说不上文章里面运用什么说明方法来说明事物。另外,学完文本,很多教师都设计课堂小练笔。可是,学生学写说明文,也只会运用列数字的方法。例如:我的铅笔盒长21厘米,宽6厘米,高2厘米。盖子上画着漂亮的图案(接着简单写图案内容)……里面分两层,第一层装……第二层装……写其他的物品也是类似的模式。为什么学生对“列数字”的说明方法情有独钟呢?原来学生从小就开始接触数字,数字早已经深深地印在他们的脑海中了,而其他说明方法学生刚刚接触,如果没有常常再现,他们是记不住的。由于对说明方法不熟悉,所以他们就不会在拓展阅读和习作练习中运用了。

要改变这一现象,就必须让学生熟记常见的说明方法。要达成熟记,就必须不断再现,这靠教师的提醒非常不现实。因此,一个好办法就是教师引导学生把说明方法写成“清单”(如图1),张贴于醒目处,这样简明而易见。经常识记,就能烂熟于心,熟就能生巧,就能达到学以致用的目的了。

写清单,简单易行,可以有效帮助识记,可以运用于识记一些简单的知识点、要点。比如,说明文的特点、说明文的语言特点等。这些说明文的常识学生熟悉了,就有利于他们更好地阅读说明文了。

二、拟提纲,把握说明要点

新课标指出:阅读说明文,要抓住要点。抓住要点的形式有很多,可以让学生在课本里画出来,可以让学生自由说出来,还可以让学生记录下来。笔者认为最好的方法还是让学生在练习本上用简单的语言概括写下,形成提纲。学生在写要点的时候要经过思考,要自己组织语言,对语言概括能力和思维能力的发展很有帮助。同时,教师可通过提纲对学生的学习状态一目了然,便于及时进行点拨,因材施教。

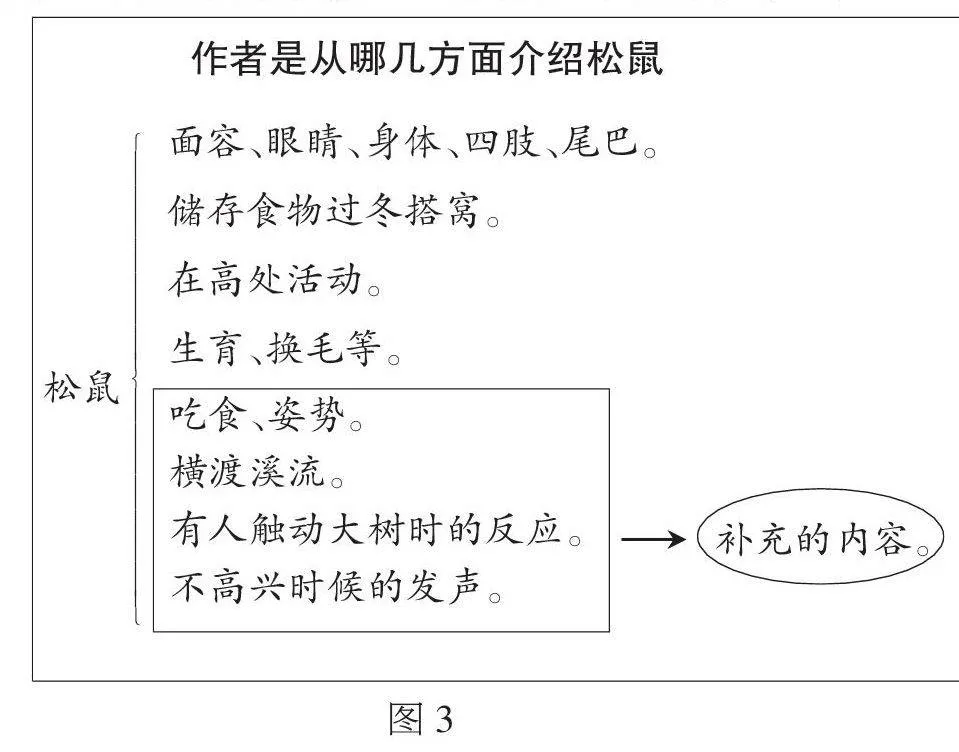

提纲,就是概括地叙述纲目、要点的文字。让学生在阅读说明文时拟写提纲,就是要让他们把文章中说明什么内容用简单的词语、短语、短句写下来。比如,《松鼠》一课,可让学生找到作者是从哪几个方面来介绍松鼠的。一开始,学生就会列出一堆内容(如图2):

由于学生的感受能力不强,他们发现的内容肯定不全面。这时候,教师别着急给出正确的答案让学生对照修改,可以鼓励学生再次阅读,使用不同颜色的笔做补充。如《松鼠》一课再次阅读后,学生就会做如下补充(如图3)。

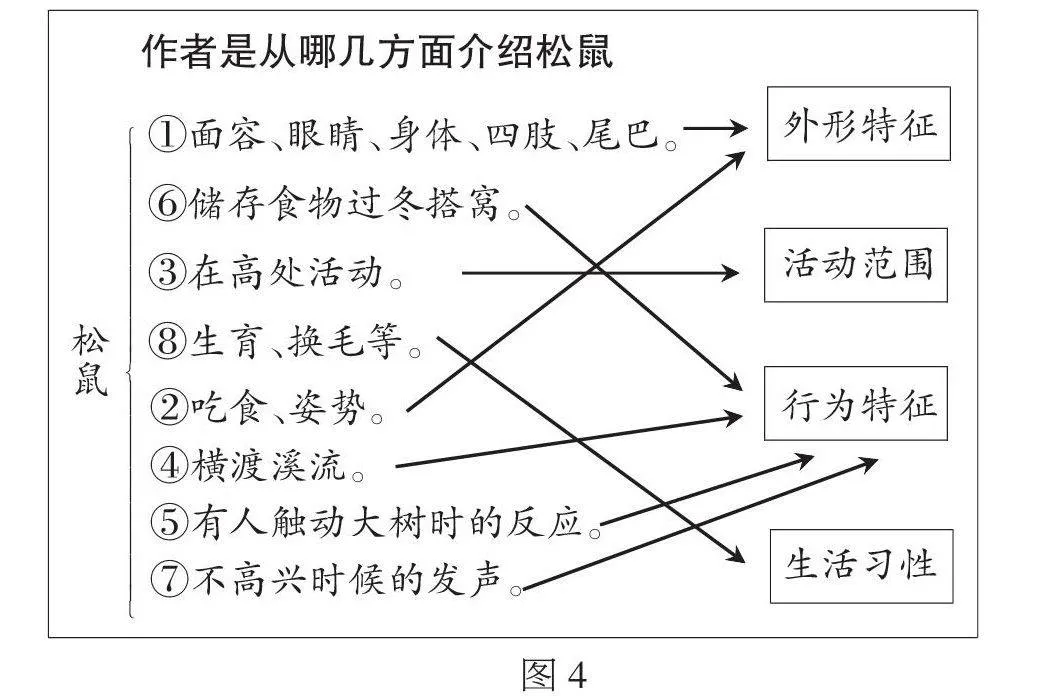

从图3中,我们可以看到学生在提取信息的时候不但会遗漏,还可能出现无序的思维状态。这不利于学生下一步对松鼠的外形、活动、行为特征以及生活习性这些方面的概括和梳理。这时候,教师要引导学生先排序,直接在自己列举的这些内容前面标上序号,然后再引导学生归纳这些内容分别是从什么方面来介绍的(如图4):

这样通过编拟提纲、循序渐进地进行学习,学生就能真正地自主阅读、自主思考、自我梳理、自我完善,从而训练学生完整、有序的思维。几次这样的训练,学生在说明文阅读中的提取信息、梳理信息的能力定然得到提升。

三、做图解,理清说明条理

图解就是利用图来解释或分析。在内容较为复杂、难于理解的情况下运用图解,比教师解释说明更有效。

在人教版三年级下册的《太阳》一文中,说明太阳和气候关系的第五自然段,结构严谨,条理清楚,逻辑性强,是一个梳理句群关系、把握段落教学的有力训练点。但是,对三年级的学生来说,要透过这些说明文字直接理解意思是比较困难的。如果不理解意思,就难以让学生体会到段落里句子与句子之间的逻辑性、作者表达的条理性。因此,在教学中,教师可以先引导学生读这段话并画图,图文对照,理解意思;接着进行段落教学,让学生图文对照(如图5)思考:如果调换句子顺序可不可以,为什么?学生看着图,即可明白:原来这些说明是环环紧扣的,不能随意调换顺序的,这就是逻辑。因此,在表达的时候,自己也要注意先后顺序,要有条理性。

图解让学生更具体、更感性地理解语言,化单调的文字为学生喜爱的图画,为难解的内容搭台阶,降低学习难度,既能激发学生对说明文的阅读兴趣,也能帮助学生理清说明条理,推进学生对说明文的阅读。

四、列表格,对照说明异同

说明文根据说明对象的不同,可以分成事物说明文和事理说明文;根据说明语言不同,可以分成平实性说明文和文艺性说明文。不同类别的说明文有何异同呢?教师可以引导学生列表格,对照事物之间的异同。

下面以人教版五年级上册的《鲸》和《松鼠》两课为例来说明。在《松鼠》一课的自学提示里提到:阅读课文,想想课文在表达上与《鲸》有哪些相同的地方,有哪些不同的地方。《鲸》就是平实性说明文,《松鼠》是文艺性说明文,两篇文章在表达上就有异同;要区分异同,列表格最为简明。但是,《松鼠》一课自学提示里提到的“表达”对学生来说是抽象的,教师不能直接把任务抛给学生:请自由阅读,列表格比较两篇文章在表达上的异同。这样的教学结果是不明显的。教师可以先引导学生说一两点不同之处。比如,有学生说:“《鲸》侧重于介绍鲸鱼的形体特点和生活习性,而《松鼠》写得比较生动,用了比喻、拟人的修辞手法。”显然,学生的回答是比较无序的,这时候教师可以适时引导:“《鲸》侧重于介绍形体特点和生活习性,这是说明的角度。那《松鼠》这篇课文的说明角度是什么呢?同样的,《松鼠》用了比喻、拟人的修辞手法,这是表达的方法,那《鲸》的表达方法呢?同学们要从相同的角度去做比较,这样的比较才会更清晰。”然后指导学生再列表格。这样,学生才能列出比较有对比性的表格来,如图6:

列表格的方法可以运用在比较不同类别的说明文中,也可以运用在相同类别的说明文,或同一篇说明文不同段落的写法等,这对学生梳理说明文阅读很有帮助。

五、制名片,转化说明形式

各种各样的名片中,学生或多或少都接触过。教师们常反映说明文教学单调,学生缺乏学习热情。如果能变换形式让学生学习,学生就会觉得新鲜。同时,变换形式是对说明文本进行二度创作,不单能帮助学生梳理说明内容、发展学生逻辑思维能力,还可以提升学生的语言运用能力、激发学生的创造性思维。让学生把所学的说明文内容制作成名片,就是一种很好的变换形式学习的方法。

制名片一般用在事物性说明文的阅读中。学生首次接触时,教师要进行一定的指导,比如出示几张名片,让学生了解名片的基本形式;或者教师先展示自己的作品,示范引导,然后才让学生设计。在设计的过程中,可以小组合作,也可以先独立完成后再由其他同学补充,这样就能越做越好。

例如,在《新型玻璃》一课教学之后,我让学生选择一种自己喜欢的玻璃为它设计一张名片。为了让学生有“法”可依,我先展示自己的设计作品(如图7),激发孩子的创作热情,潜移默化地教给方法;再让孩子展开想象,大胆设计。等孩子设计完后,我引导学生互相比较、修改。为了加强表现效果,随后,我要求学生让名片图文并茂;最后再评选“最具魅力的名片”。这样一气呵成,相信会给本课教学增添魅力,也会让孩子们在今后对事物性说明文阅读时,自然而然地要为说明的事物制作名片。

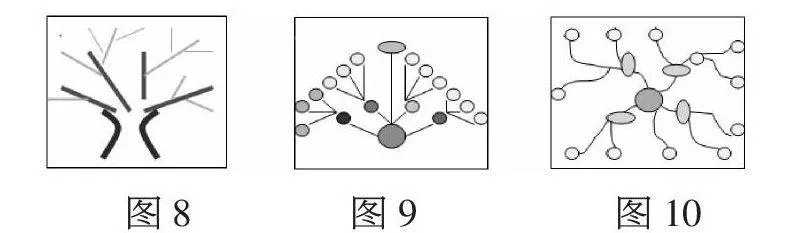

六、画导图,呈现阅读成果

思维导图是有效的思维模式,是应用于记忆、学习、思考等的思维“地图”,是一种将放射性思考具体化的方法。画思维导图(简称画导图)用在说明文的阅读中,也能起到和“制名片”异曲同工的效果。但是,它能展现学生更多的阅读信息,包括学生的理解、感受和创新思维,可以说是学生阅读成果的呈现。目前,学生的阅读似乎有“千人一面、万人一心”的现象,“个性阅读”渐渐缺失。要解决这种问题,引导学生画导图是一条好途径。一读一图、一图一解,学生自DXoJX53EmMP1b1NRIB4c+A==主学习、自主探究,教师对学生的学习情况一览无余,能“对症下药”,真是一举两得。

思维导图的模式原来有比较固定的模式,比较复杂,考虑到小学生的心智成熟度,我们不必要求得那么规范,可以让他们自由发挥,制作成活泼生动的导图。比如,小树枝丫状(图8)、扇骨分叉状(图9)、小路盘绕状(图10)等。对没有接触过思维导图的学生,教师可以先提供模板(优秀的学生作品),让学生先学着画,然后再鼓励学生自由创新。

在制作思维导图的过程中,教师可以引导学生从说明的内容、角度、方法、顺序或者语言特点以及学习收获、创新等方面展开,发散思维,呈现学习所得。作图后,教师要收齐学生的作品,认真分析,给予归类,再分别针对各类学生设计新的教学方式。如果把画导图运用于学生的课外说明文阅读中,还可以帮助教师检查、评价和诊断学生阅读情况,更有力地推进说明文阅读教学。

以上笔者仅围绕着“非连续性文本”的六种形式来介绍如何运用,其实“非连续性文本”的形式丰富多彩,我们还可以巧妙设计、灵活运用。比如,教给学生做统计、指导学生做规划等。丰富多彩的阅读形式,一定会让学生爱上说明文,愿意主动探究说明文的。

运用非连续性文本,让学生在读读做做、写写画画中阅读,发展思维能力,提升语文素养,这是推进说明文阅读的有效途径。

(责编 韦 雄)