雷诺阿和他的印象派绘画

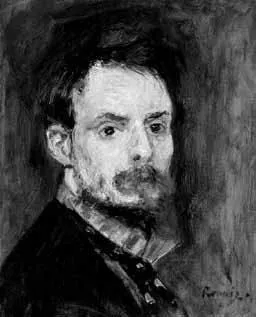

皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿(Pierre-Auguste Renoir,1841—1919),印象派重要画家。少年时的雷诺阿被送到瓷器厂去学习手艺。但画瓷器和画屏风这项工作使他产生了对绘画的兴趣。而后出于对绘画的兴趣,雷诺阿便到美术学校学习绘画,同时又在格莱尔的画室里补习素描。在那里,他结识了克劳德·莫奈(Claude Monet,1840—1926)、巴齐依和阿尔弗莱德·西斯莱(Alfred Sisley,1839—1899),从此便走上印象主义的道路。

回想起来,年轻的时候,好像没有喜欢过雷诺阿。

20世纪的80年代,中国的文化出版流行一种“悲剧艺术家”的书,好像不“悲剧”不能成就“艺术”。

雷诺阿的绘画,从表面上看,是一点也不悲剧的,他总是被称为“幸福”、 “甜美”,在那一崇尚“悲剧”的时代也因此容易被文艺青年忽视吧。

一般文艺青年很自然受一个时代风气习染,比如80年代的文艺青年喜欢尼采的疯狂悲剧哲学,《苏鲁支语录》一开始,先知对太阳说:伟大的星球,若不是我的存在,你的伟大何在?

孤独、疏离、荒谬,青年们嗜读卡缪的《异乡人》,好像也因为他的车祸猝逝,使创作者的生命可以如此风驰电掣,死亡变成一种悲壮的完成。

绘画艺术中,又割耳朵,又住精神病院的凡·高,对抗世俗、疯狂,在致死寂寞中如烈焰般燃烧自己,三十七岁在飞扬起暮鸦的麦田中举枪自尽,不只是他的艺术,他的生命本身,更像是那一代文艺青年渴望挥霍自己青春的悲剧典范吧。

生命存活的意义何在?

如果生命不想苟延残喘,不想像痖弦《深渊》的诗句“厚着脸皮,占地球一个角落──”,青年们宁可向往不可知的、模糊的悲剧。对抗妥协,对抗苟活,藉着文学艺术,宁为玉碎,寻找着仿佛集体毁灭式的快感。三岛由纪夫在盛壮之年,用利刃切腹,他的悲剧自戕,像他的小说《金阁寺》,在熊熊巨大火焰里灰飞烟灭,嘲笑着世俗“厚着脸皮占地球一个角落”的邋遢肮脏的苟活。

那一代文艺青年耽溺的死亡悲剧或许与文艺无关,而是生命在苦闷虚无年代反叛式的控诉与抗议吧。

文艺青年如果不是在青年时就留下猝然夭逝的传奇,不幸或有幸活下来了,大多要因此做更多的功课。而在年轻耽溺青春夭亡的时刻,其实并不知道,如果活下来了,生命漫漫长途,后面会有什么东西在等着自己。

雷诺阿便是在生命长途的后段等着告诉我什么重要话语的创作者吧。

陶瓷工匠

雷诺阿生在1841年,比莫奈小一岁。他是法国外省小城利摩日(Limoge)的一个工人家庭的孩子。利摩日中世纪以来就是生产陶瓷的工艺小城,一直到今天,仍以仿制中国的青花瓷工艺著名。雷诺阿童年就在当地陶瓷工厂工作,以他特别敏锐的绘画天分,在精细瓷器上以釉料从事彩绘的工艺。这一从小熟悉的手工,在他后来的绘画创作上产生了极大的影响。雷诺阿对精细工艺的兴趣,对瓷器彩釉里特别润泽的光,与细致优雅的笔触质感,华丽的色彩,根深蒂固,成为雷诺阿美学的核心基础。他以后画作里的女性都有温润如玉的肌肤,他处理油画,笔触滑腻透明,有时色彩渗油晕染混合,仿佛陶瓷表面彩釉窑变,都像是来自他童年对瓷器表面精美釉料彩绘的记忆。

雷诺阿后来成为印象派创作上的大画家,然而他与法国民间工艺关系密切。他也曾经制作类似女性折扇一类精细描绘的外销装饰工艺。青年时在卢浮宫的临摹,他也对法国洛可可时期宫廷裸女画的布雪(Boucher)特别钟情。或许,雷诺阿在贫穷的工人家庭长大,一直向往贵族甜美华丽优雅的生活,他的现实生活的贫穷,恰好在创作艺术时得到弥补。他的画中洋溢着的安逸、甜美、幸福,竟像是他现实生活缺憾的补偿。

印象派是西方艺术史上影响最大的一个画派,印象派里最重要、知名度最高的两名画家,就是莫奈与雷诺阿。

莫奈生于1840年,比雷诺阿大一岁,他们的童年都不在巴黎。雷诺阿的故乡是陶瓷小城利摩日,莫奈则是在诺曼第的哈佛港( Le Havre)长大。雷诺阿童年靠陶瓷彩绘为生,莫奈父母经营小杂货店,他青少年时就出售人物卡通漫画。他们创作最早的起步都植根于生活,而不是只讲技术的学院美术。

巴黎在工业革命后形成大都会,经过19世纪50年代行政长官欧斯曼(Haussmann, 1809—1891)的大巴黎改建,火车通车,行走汽车的马路四通八达,巴黎经由工业革命,变身成为外地农业、手工业小镇青年向往的现代大都会。

许多年轻人涌向大都会,二十岁前后,莫奈、雷诺阿也都到了巴黎。带着他们的梦想,带着他们来自外省小城的纯朴生命力,要在繁华的巴黎崭露头角。19世纪60年代他们相继进入葛莱尔(Charles Gleyre)画室,与西斯莱(Sisley)、巴吉尔(Bazille)成为同门师兄弟。

新中产阶级

感受到新时代工业的、都会的节奏,感觉到机械文明带给时代的激昂与兴奋。行走在巴黎的大街上,新崛起的中产阶级,衣着时尚,谈吐优雅,坐在咖啡馆,欣赏歌剧、芭蕾,在公共磨坊空间相拥起舞。他们光鲜亮丽,富足而自由,享有工业带来的一切美好便利,他们就是印象画派的真正主人──“新巴黎人”。他们感觉到自己的时代如此美好,他们不怀旧,不感伤,不沉闷痛苦,他们要活在自己的时代中,他们要用文学音乐歌颂自己的时代,他们要绘画出自己时代光辉、亮丽、开明而愉悦、享乐的都市风貌。

1874年莫奈以一张《印象·日出》为印象派命名,追求户外瞬息万变的光,印象派也被称为“外光画派”。

但是仅仅从绘画视觉上解释印象派的“光”与“笔触”,并不足以了解这个围绕19世纪70年代的美学运动。美学并不只是技巧,而是息息相关着一个时代政治经济社会全面的变迁。

1874年莫奈面对旭日东升的刹那印象,创作属于自己时代的风景。然而雷诺阿在新建好不久的歌剧院包厢,记录了巴黎新中产阶级文化休闲生活华美的时尚。莫奈捕捉自然风景,雷诺阿记录人文风貌,他们共同创造了自己时代全新的美学。

印象派的画可以谈光、谈笔触、谈色彩,但是印象派除了绘画的技巧变革,也更是一个时代社会变革的图像记忆。

以社会变革的图像记忆来看,雷诺阿以新巴黎中产阶级生活为主题的画作也许更具时代标签的意义。

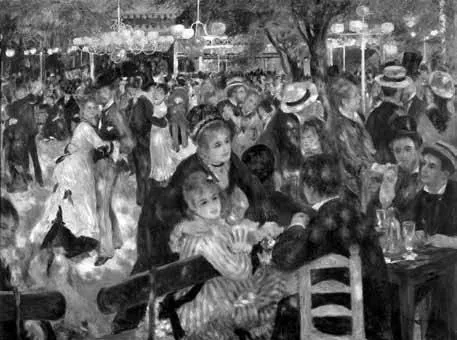

1876年雷诺阿创作巨幅的《煎饼磨坊》,最可以作为巴黎新中产阶级崛起的社会纪录来看。工业革命后,许多原有的磨坊(moulin)空间改装成都市人社交、表演、舞蹈的场所,罗特列克的《红磨坊》也是一例。晚三十年,罗特列克画里的磨坊空间挤压着社会边缘者讨生活的辛酸。然而雷诺阿的《煎饼磨坊》里,巴黎新中产阶级如日中天,他们穿着时尚,男男女女,或相拥起舞,或轻言款笑。阳光从树隙撒下,天光云影,如此风和日丽。这是工业初期都会男女的富足悠闲,他们享受着工业带来的便利,还不需要忧虑都会以后要面对的拥挤污染罪恶的质变。雷诺阿述说着欧洲文明史上最明亮光辉的一页史诗,他的绘画像是在华尔兹美丽轻盈旋律中的舞步,每一个画面中的男女都仿佛要飞扬起来。

《煎饼磨坊》和传统欧洲人物肖像不同,画中不再有个别的“贵族”、 “英雄”。都会的“新英雄”不是个人,而是集体创造财富的“新中产阶级”。

比雷诺阿早二十年,大约在19世纪50年代后期创作的巴比松画派,像米勒的《拾穗》(1857)、《晚祷》(1858),都还在记录农业沉重劳动的庄严。仅仅二十年过去,工业革命在都会生活上翻天覆地的改变,立刻影响到雷诺阿画作出现截然不同的时代主题,《拾穗》里物质的匮乏贫穷,体力劳动的辛苦沉重,一下子转变为都会中产阶级富裕享乐的轻盈华美。

从“沉黯”到“明亮”,从“沉重”到“轻盈”,雷诺阿和印象派画家完成了时代的美学革新。

富裕休闲生活

工业、科技、机械,大大减低了农业时代人类的劳动量。许多被机械取代的生产力,造就了人类文明史上从未有过的“悠闲”。巴黎到处出现供都会男女休闲社交的咖啡店,19世纪70年代,即使有普法战争,有工农革命的“巴黎公社”,却丝毫没有打断城市都会休闲娱乐生活的节奏。雷诺阿的《剧院包厢》(1874)、《煎饼磨坊》(1876)、《夏邦蒂夫人和孩子》(1878)、《船上午宴》(1880),连续几件划时代的巨作,告别了农业,告别了乡村,把视觉艺术的焦点转向都会,转向新崛起的城市中产阶级。

《夏邦蒂夫人和孩子》穿着黑丝蕾纱的长裙,闲适优雅地坐在客厅中。她的“沙龙”(salon)不只是一个客厅,她身边两名女儿浅粉蓝的衣着,趴在脚边的黑白毛宠物,地上铺的地毯,身后孔雀图样的东方围屏,小几上陶罐的花束,波斯式的玻璃水瓶──“沙龙”不只是财富的炫耀,也许更深的美学意涵是“文化教养”。

一个社会仅仅拥有财富是不够的,如果没有一张雷诺阿《夏邦蒂夫人和孩子》这样的画作留下来,社会富有过,也只是伧俗而喧嚣的空虚吧。

展示在纽约大都会美术馆的《夏邦蒂夫人和孩子》是雷诺阿前期的名作,也是全世界都会生活向往的沙龙教养的典范。

1880年雷诺阿创作了《船上午宴》,这张收藏在华盛顿首府的画作,曾经是世界上第一件跨国银行用来制作“信用卡”的绘画。

夏日灿烂阳光,男子着白背心、麦草草帽,女子抱着哈巴狗亲吻,红白条的船屋棚顶,桌上的水果、乳酪、红酒,如此富足丰盛的物质,如此美好的岁月,悠闲享乐的生命,没有忧虑,没有匮乏,安逸甜美。

然而我们知道创作这些画作时的雷诺阿常常连颜料都购买不起。

一张用来发行“信用卡”的绘画,鼓励着消费、度假、休闲,鼓励着物质的富足,鼓励着无忧无虑的甜美生活。然而画家却是在贫困中造就着一个时代的梦想,巴黎都会化以后的梦,全世界城市都会化以后的梦,隔了一个半世纪回看雷诺阿画中留下的工业初期的人类梦想,这些挥之不去的记忆图像,像是繁华,又像是浮华,都已不堪回首。

病痛中的创作

19世纪90年代雷诺阿持续创作了杰出的《舞会》系列和《钢琴少女》系列,稍稍在卖画中改善了生活的贫穷画家,仍然向往着文化与教养中优雅甜美的女性。

然而他不知道,过了五十岁,生活的富有得到了,他却罹患了类风湿性关节炎。身体上关节的痛,日复一日折磨着画家。逐渐衰老病痛的肉体,坐在轮椅上继续创作,看着面前年轻丰腴、红润饱满的模特儿的肉体,创作了他后期完全不同的女性形象。

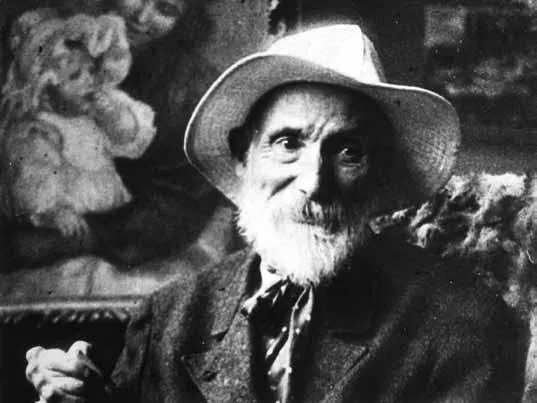

1892年以后,雷诺阿类风湿性关节炎日趋严重,关节变形扭曲剧痛,使他早年优雅细致的画风逐渐转变。进入20世纪以后,用色越趋饱和大胆,笔触越趋粗犷狂野,从文化休闲生活中的优雅女性主题,转变为肉体丰腴饱满的赤裸女性。晚年的雷诺阿,特别是在进入1910年之后,他已经是七十高龄,在他的自画像中显得清癯干瘦,面容身躯都有些枯槁的衰老病痛画家,长年坐在轮椅上,然而他却创作了一幅又一幅色彩鲜艳的裸女。

法兰西洛可可时代宫廷绘画里的裸女传统,在雷诺阿的笔下,以更世俗艳丽的色彩温度出现。这些裸女画,洋溢着肉体野性的气息,徜徉在树林间、在海隅、在蓝天下、在泉水边,炎热的夏日,清凉的沐浴,沐浴完用白色浴巾擦拭着腋下、胯下。

肉体如此真实

画家剧痛到不容易执笔的关节,右边肩膀关节瘫痪,手肘瘫痪,手指瘫痪,然而画笔坚持艰难地在画布上挪移摸索,画面上迸放出幸福到不可遏制的华丽丰美的女性肉体。

1907年移居到法国南部普罗旺斯滨海的坎尼(Cagnes-sur-Mer)之后,他的画室里,轮椅成为必要的配备。每一天清晨,他让仆人把自己固定在轮椅中,面对着模特儿青春健康的肉体,他在画布上用最激昂的色彩笔触捕捉肉体的气息。与早年画中优雅有文化教养的女性如此不同,在身体衰老剧痛的煎熬中,老画家好像有了领悟,生命的幸福,原来可以只是拥有这样纯粹有热烈温度的肉体。所有光鲜亮丽的服饰珠宝,所有高贵文雅的礼仪,仿佛都不如一寸一分真实的肉体那么具有现世的意义。

老画家在绘画的世界肆无忌惮,狂暴热烈地沉迷耽溺在这些肉体中,好像要藉这样的肉体告诉世人他青年时不懂得的“幸福”。

1918年第一次世界大战结束,他在临终前一年创作色彩丰艳的 《大浴女》,像是呼唤远古神话诸神美丽肉体的长篇颂赞,然而,画家自己的肉体就要走了。

青年贫穷时梦想富足、优雅、闲适,老年病痛时向往赤裸丰满肉体,雷诺阿用了一生两个截然不同的女性图像说着同一个“幸福”的主题,使人怅然若失,又使人啼笑皆非,然而都是多么真实而难以把握的“幸福”啊。

不知道雷诺阿画中最后的“幸福”会不会是另一种无言而深沉的生命悲剧。