在荒诞与戏仿中探求真实的汤姆·斯托帕德

生平

汤姆·斯托帕德原名托马斯·斯特劳斯勒,1937年出生于捷克斯洛伐克,父亲是个医生。1939年,在纳粹德国入侵他的祖国之前,他们举家迁往新加坡。1942年,日本入侵新加坡之前,母亲带着他和哥哥又迁往印度,滞留新加坡的父亲死于战争。1946年,他的母亲与驻扎在印度的英国军官凯尼斯·斯托帕德结婚。随继父到英国后,他和哥哥也随之改姓斯托帕德。直到1994年,斯托帕德才知道他是犹太人的儿子,他一直以为祖父母或外祖父母中只有一个或两个是犹太人,直到这时他才知道,他的祖父母与外祖父母全是犹太人,并已全部被纳粹杀害。

斯托帕德五岁开始接触英语,十七岁中学毕业后就走上社会,在布里斯托市一家报社当了一名记者,在报社愉快地干了六年之后,20世纪50年代末,在当代戏剧浪潮的影响下,他有了成为一名戏剧作家的想法并开始了积极的尝试。让他在戏剧界一举成名并奠定他著名剧作家地位的是1964年创作的《罗森克兰茨与吉尔德斯特恩已死》。这部独幕剧于1966年在爱丁堡艺术节上演并获得成功,国家大剧院于1967年上演该剧后,各种赞誉更是纷至沓来。国家大剧院史无前例地演出了三年半,该剧也成为剧院的保留剧目。

在《罗森克兰茨与吉尔德斯特恩已死》获得巨大成功之后,斯托帕德相继创作了一系列独幕剧和多幕剧,还改编了几部欧洲作家的戏剧。他的创作领域极为宽阔,不但有舞台剧,还有广播剧(他是BBC的广播剧撰稿人)、电视剧和电影脚本。此外,他还导演过自己和他人的舞台剧。斯托帕德戏剧的代表作还有《跳跃者》和《滑稽模仿》。

《罗森克兰茨与吉尔德斯特恩已死》

《罗森克兰茨与吉尔德斯特恩已死》戏仿莎士比亚的名剧《哈姆雷特》。“罗森克兰茨与吉尔德斯特恩已死”是《哈姆雷特》剧终前的一句台词。在《哈》剧中,罗森与吉尔二人是边缘人物,斯托帕德让他们在自己的剧中成了主角。二人的命运早已被莎士比亚确定,即他们“注定要死”,或者说他们“已死”,而斯托帕德要做的,就是用现代人的视角,看着他们是如何死去的,由此表现社会的复杂和人生的无奈。

斯托帕德预想的观众是熟知《哈姆雷特》的。罗森和吉尔曾是哈姆雷特的同学,作为朝臣,他们受国王克劳狄斯之命调查王子的怪异行为。当国王让他们护送哈姆雷特乘船去英国时,哈姆雷特发现了国王命令处死自己的信,他借机把受死者的名字换成了护送者的名字,由此决定了罗森与吉尔死亡的命运。

罗森和吉尔浑浑噩噩,喜欢争论,愚蠢健忘,像在“等待戈多”一样,想搞明白他们的困惑——他们的身份、投机行为和周围世界。而等待的结果却是让他们命丧黄泉的命令。他们对自己为什么成为命运的牺牲者懵懵懂懂,他们能感知周围发生的一切,但却不能理解其中的原因与结果。他们掌控不了自己的命运,每走一步似乎都是被预设好的,被他人,被作家,被天命。他们犯傻、无能,渴望舒适和安全,但他们却不能主宰自己的命运。他们似乎缺乏明确的对手。克劳狄斯只想利用他们,哈姆雷特让他们送命是为了保全自己的性命,似乎没人想蓄意加害他们。因为曾是哈姆雷特的同学,他们就只能在他的悲剧中担任这一角色。他们没有选择,也许,让他们丧命的正是他们自身的命运。这种恐怖的经验对观众而言是荒诞的,让他们观看时陷入困境:明白人物的处境,却又眼睁睁看着他们无法解脱。斯托帕德在这部戏中探索了与莎士比亚原剧中许多相同的问题——生命的意义和死亡的真实、表演的戏剧性和行动的不可能性。但哈姆雷特式的理性追问“生存还是毁灭,这是个问题”,在此剧中已经不再是一个问题,而是一种体验。

该剧的写作技巧对卡夫卡和贝克特多有借鉴。贝克特的描写世界多凄凉悲惨,而斯托帕德的插科打诨却是富于同情的。

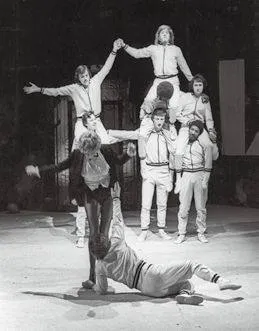

《跳跃者》

《跳跃者》是一部万花筒式的作品,有色情闹剧,有神秘凶杀,有政治讽刺,有理性思考,也有凄惨的悲剧。作家从多角度构建了表现思想与主题的结构。剧中主人公乔治·摩尔是一个热爱工作、卑俗的中年伦理学教授,他与创作《伦理学原理》的著名英国思想家摩尔同名(这显然是一种有意识的戏仿)。乔治因为坚持绝对道德观而失去了工作。他的绝对道德观是:美、善、上帝,而这样的道德观使他成了一个怪人,因为在他的大学中,占据主导地位的观点是逻辑实证主义者,他们的观点是,道德判断不能用经验来证明,所以道德观是相对的,是无意义的。

乔治的主要对手是大学校长阿奇博尔德·加姆珀。他是一个独断专行的角色,同时拥有医学、哲学、文学和法律学位,还有精神病学和体育文凭。他是“跳跃者”的组织者,这是一个热衷哲学的体操运动员和热衷体操的哲学家的组织,所有成员都是阿奇博尔德领导的激进自由主义党成员。在这里,激进自由主义党体现了斯托帕德对社会主义的讽喻。

处在乔治与阿奇的斗争之间的女主角是乔治的漂亮夫人朵蒂,一个音乐剧明星。她比丈夫年轻许多,因患精神疾病退出了舞台。乔治和阿奇不但是哲学上的论敌,还是生活中的情敌。当朵蒂不许丈夫靠近自己的身体时,却对阿奇来者不拒,他既是她的医生也是她的情人。

乔治卑俗可爱,行为怪诞,他要证明悲观唯物主义是荒谬的。他认为,观察只能作为真实知识这一命题的谓项。他尽全力表明,他要为上帝辩护——尽管上帝不能让他完全信服,并因此而坚持他的道德审美标准,他认为这是文明的必要基础。显然这也是斯托帕德的心声。斯托帕德并没有把乔治作为妄自尊大的小丑嘲笑,而是把他作为破碎文化中的一个最后的人道主义者而尊敬,他固执勇敢地坚守着最后的道德观。

《跳跃者》不仅是一部快节奏的滑稽剧,还是一部优秀的人道主义喜剧,作品反映了斯托帕德对于伦理道德最大的关注和最深刻的反思,是对社会的剖白和对人性的揭示,表明人间最大的奥秘,莫过于生命的意义。

《滑稽模仿》

《滑稽模仿》的命名很贴切。斯托帕德在剧中模仿了现代主义文学大家詹姆斯·乔伊斯、罗马尼亚诗人特里斯唐·查拉和俄国革命家列宁。这三人1917年都在世:乔伊斯在写作《尤利西斯》,查拉在发动和推广达达主义运动,列宁则在准备布尔什维克的革命的大决战。另一位主要人物是斯托帕德创造的角色亨利·卡尔,一名英国领事馆官员。

《滑稽模仿》是活用语言和复杂场景的杰作,其中融合了王尔德式的喜剧、乔伊斯式的故事、达达主义的自然表现形式、歌舞剧般的描述和打油诗般的文字游戏。思想表现在妙趣横生的闹剧之中。作者用锐利的交叉视野看待艺术家和革命者。查拉不但是个倡导达达主义的怪才,还是社会批评家和陈腐观念的解构者;而乔伊斯虽然在艺术上无与伦比,但他靠借钱度日的行为却让人不齿;列宁让艺术成为革命的工具;而卡尔则表现了普通人对艺术家和革命家的怀疑。

斯托帕德的语言机智、敏锐,在调侃和游戏中表达思想,让观众在游戏中做出道德判断。通过对艺术与社会的讨论,他要论证这样一个事实:艺术也好,社会革命也好,在时间的长河中,谈论是没有意义的。卡尔试图去火车站阻止列宁回到俄国来改变历史,但他显然没有做到。最后,列宁成了社会主义运动的领袖,乔伊斯完成了他的《尤利西斯》,而达达主义诗人得到了他的社会主义的爱人。

在戏剧的尾声部分,老卡尔说他得出的三条教训:第一,做人要做革命者;第二,要是做不成革命者,就做个艺术家;而第三条教训,他想不起来了。第三条是什么,似乎是给观众留下了一个充分想象的空间。卡尔试图找到艺术的本质与意义,显然这通常是做不到的。这就是作家想表现的荒诞与虚无。

简评

汤姆·斯托帕德以荒诞主义和自然主义的表现手法,将喜剧和闹剧与社会问题和道德判断相结合,在当代戏剧界独树一帜。和诺贝尔文学奖得主哈罗德·品特一样,他们不但在戏剧界都享有崇高声望,而且他们的创作也多有相似之处,他们都深受塞缪尔·贝克特戏剧的影响,热衷于实验戏剧。不同的是,品特的人物对白朴素沉静、欲言又止,而斯托帕德的对白则畅快淋漓、了无遮拦;品特的戏剧情节复杂细腻,斯托帕德的情节生动形象、节奏更快。斯托帕德擅长把政治、哲学、艺术等糅合在一起,对社会现象和人类的道德哲理进行看似荒诞实则深刻的理性反思。

在写作技巧的使用上,斯托帕德属于后现代派,他喜欢时间和表现手法的快速转换,往往没有过多的叙述,情节变幻无常,令观众在他眼花缭乱的形式和情节变化中陷入深思。他能恰到好处地把阳春白雪的高雅和下里巴人的粗俗融合在一起,戏仿是他惯用的创作手法,并且运用得出神入化。他借用莎士比亚、萧伯纳、王尔德、乔伊斯和艾略特等作家的作品,巧妙地改造和颠覆原作的人物、情节和事件,用犯罪小说的刺激、记者的技巧、杂耍的滑稽和情歌的浪漫表达自己的思想。他的戏仿,不但让观众有似曾相识的感觉,又有耳目一新的冲击,他的大胆的穿越和颠覆不但是对众多文学经典的另类诠释,也是文学写作互文性运用的经典尝试。

对斯托帕德戏剧的争论焦点在于:他的作品是否太过轻率滑稽,他是匠心独运还是鲁莽造次,在起伏跌宕的剧情和诙谐睿智的语言中,他的剧情和思想是否得到了充分的表现。显然,从其作品的影响力来看,不但他的剧情具有表现力,他的思想也是成熟而深刻的。不管是《罗森克兰茨与吉尔德斯特恩已死》中表现的自由意志与命运,还是《跳跃者》中的道德判断和《滑稽模仿》中的艺术与政治,都体现了他对于伦理道德和自由思想的探索与思考。将创作技巧、喜剧表现形式和深刻的思想内容融为一体正是他的高明之处。