例谈如何培养高三学生“获取和解读信息”的能力

江苏高考政治学科“获取和解读信息”能力的考查,一是要求“能够快速、全面、准确地从题目的文字表述和图表等形式中获取回答问题的有关信息”,二是要求“能够准确和完整地理解并整合所获得的有关信息”。其中,第二个层次要求较高。如何培养学生“获取和解读信息”能力呢?笔者认为,没有灵丹妙药,只有储备知识、关注时事、研究方法,才能收到事半功倍的效果。下面举两例进行说明。

【典型例题】

例1 (2008年高考全国文综卷Ⅱ第38题,节选)阅读材料,回答下列问题。

材料二

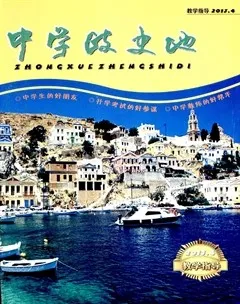

注:劳动者报酬指劳动者因从事生产活动所获得的全部报酬,包括工资、奖金、津贴、上下班交通补贴、单位支付的社会保险费、住房公积金等。营业盈余指单位创造的增加值扣除劳动者报酬、生产税净额和固定资产折旧后的余额。它相当于企业的营业利润加上生产补贴。(资料来源:《中国统计年鉴》)

(2)指出材料二反映的经济问题。

例2 (2011年南京高三二模试题)

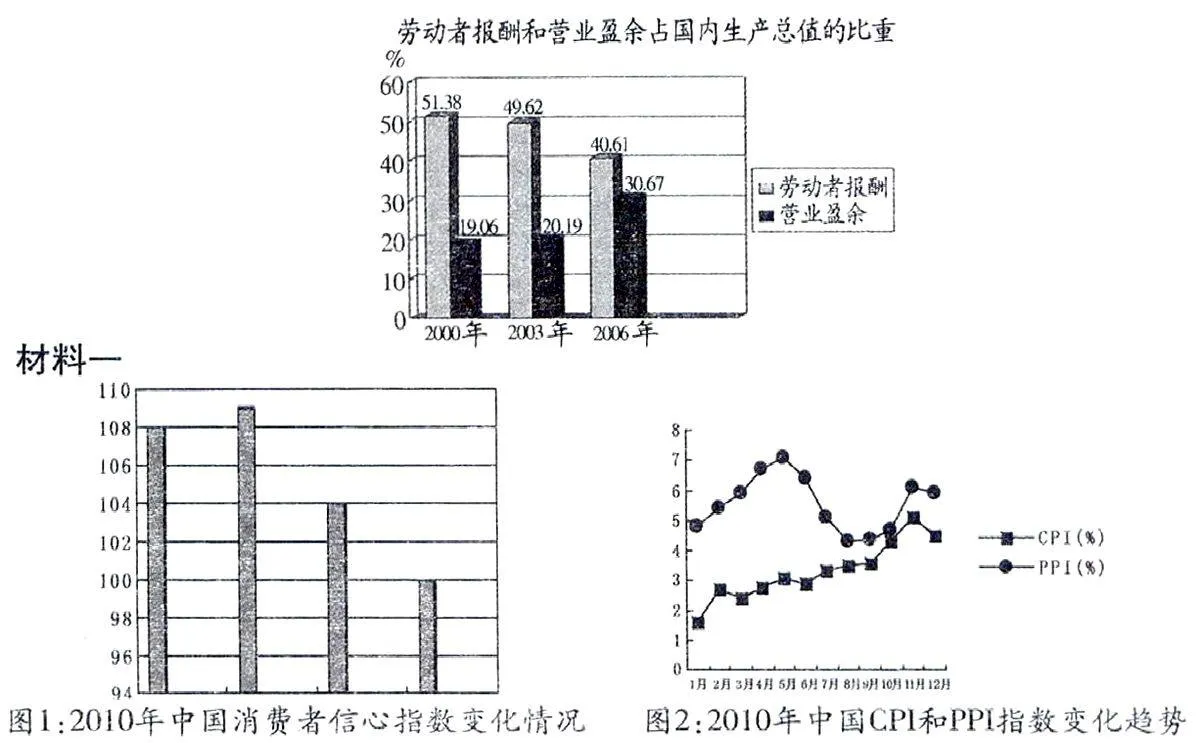

材料一

注:CPI即消费者物价指数;PPI即生产者物价指数,是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数,是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标。

材料二 2011年2月,温家宝总理在山东考察工作时强调,稳定物价是今年经济工作的头等大事。

(1)请你提取材料一中包含的经济信息。

(2)结合上述材料,从经济生活角度说明国家稳定物价的必要性。

【试题解析】

一、揭示表象要全面、准确,要透过表象整合观点

例1中,学生一般能根据图表全面得出“劳动者报酬占初次分配的比重下降”、“利润占初次分配的比重上升”等基本信息。例2要求通过图表1、2准确得出“2010年中国消费者信心指数呈下降趋势、消费者物价指数和生产者物价指数总体都呈上升趋势”等信息,考核要求明显提高。部分学生往往因为图表1和图表2过于复杂,不能把握总体变化趋势。

在例1的回答中,学生往往就事论fe94a5a23a9697e4d10fa2ad86abed67dfa561b7d29b1eebc83b74d12bd2737b事,不能透过表象进一步得出“在我国初次分配中存在利润比重过大的问题”的一般结论。在例2的回答中,学生不能整合图表1、2的信息,得出“物价影响消费”的经济观点。这充分说明,学生理解并整合所得信息的能力普遍薄弱,缺乏揭示表象、整合观点的方法,因此教师需要对学生进行适当训练,提升学生能力。

二、纵向看发展,横向找关系

例2中,一要从纵向(时间维度)上,指出“2010年中国消费者信心指数呈下降趋势、消费者物价指数和生产者物价指数总体呈上升趋势”。二要从横向(所列对象)上,找出它们这种趋势背后存在的诸如差距与联系等。一方面,例2的图表2反映出“消费者物价指数和生产者物价指数总体都呈上升趋势”,这说明“价值决定价格,生产成本增加导致价格上涨”;“消费者物价指数和生产者物价指数变动不完全一致”,说明“价格还受供求等因素影响”。另一方面,综合图表1、2可以得出“物价影响消费”。

三、串联主干知识,关注重大时事,研究二者的关联

例2的第(2)小题要求“结合上述材料,从经济生活角度说明国家稳定物价的必要性”。命题的时事背景是:2011年我国的CPI指数持续走高,国家始终将稳定物价作为宏观调控的目标之一。阐述国家稳定物价的必要性时必须综合运用“市场调节有缺陷”、“国家宏观调控目标”、“物价变动对生产经营和人民生活的影响”以及“贯彻落实科学发展观”等学科主干知识等。(主干知识串联图略)

可见,对学生政治学科素养和能力的考查,离不开学科知识载体。通过设置新情境、提出新问题,可以让学生再现、串联主干知识,提出必要的论据,得出合理的结论。