乡镇寄宿制中学留守儿童自我意识研究

〔摘要〕自我意识是个体心理的调节系统,是个性发展的核心成分,其发展水平与心理健康状况有着密切的关系。初中是自我意识发展的重要时期,留守儿童由于家庭教育的缺失,自我意识水平显著低于非留守儿童。相关研究认为寄宿制能在一定程度上弥补家庭教育的缺失,保证留守儿童正常的心理发展。本文通过问卷调查考察了乡镇寄宿制中学1~3年级留守儿童自我意识的发展特点,分析和探讨了寄宿制对中学留守儿童教育的启示。

〔关键词〕留守儿童;自我意识;寄宿制

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2013)10-0016-03

自我意识是意识的一种形式,是个体对自己及与周围事物的关系诸方面的认识、体验和调节的多层次心理系统[1,2]。相关研究表明,自我意识发展水平与心理健康状况存在明显的正相关[3]。

留守儿童是指父母一方或双方长期外出打工、经商、学习,把孩子留在家乡,托亲属或他人照管的未成年儿童。目前,我国农村留守儿童接近2000万,已经成为一个需要予以高度重视的群体[1]。留守儿童正处于成长发育的关键时期,他们无法享受父母在思想认识及价值观念上的引导和帮助,成长中缺少了父母情感上的关注和呵护,极易产生认识、价值上的偏离和心理发展的异常。周宗奎的调查结果显示,50%的留守儿童遇到烦心事会闷在心里,直到造成他们任性自私、心理障碍、回避正常交流途径、性格内向孤僻等问题[1]。赵红、罗建国、李作为、黄宣银等人在农村留守儿童个性及自我意识状况的对照研究中发现,留守儿童较非留守儿童更加内向,对自身的评价明显偏低,特别是在对自己的智力、外貌和幸福满意度方面,充分提示留守儿童的心理健康状况不容乐观[2]。周菲、陈旭在对农村初中留守学生自我意识与应对方式的研究中发现农村初中留守学生自我意识发展水平显著低于全国常模[4]。综合以往研究发现,留守儿童自我意识状况不容乐观。

多数学者认为寄宿制可以增加留守学生与同伴接触的机会,增强其与教师的沟通,从而获得关爱,并且在生活和学习方面获得更多的指导和监督,弥补留守儿童家庭教育的缺失[5]。寄宿制学校将家庭教育的责任更多地转移到学校,学生寄宿在群体中,要学会关心他人,怎样与他人相处,如何独立面对困难处理矛盾,如何料理自己的生活、学习等[1]。

本文对乡镇寄宿制中学学生的自我意识状况进行研究,探讨寄宿制对留守儿童自我意识的影响,以期为寄宿制管理模式提高乡镇留守儿童自我意识水平提供建议。

一、对象与方法

1.对象

本研究随机选取河南省5个乡镇寄宿制中学的677名初中生为被试,其中留守儿童323人,非留守儿童354人。

2.方法

Piers-Harris儿童自我意识量表(Children's self-concept Scale)是美国心理学家Piers和Harris于1969年编制、1974年修订的儿童自评量表,含80道选择型测题,主要用于评价儿童自我意识的状况,包括行为、智力与学校情况、躯体外貌与属性、焦虑、合群、幸福与满足6个因子,适用于8~16岁儿童。该量表为正向计分,得分高者自我意识评价好。经研究表明,该量表适用于我国儿童自我意识的评估[6]。

二、结果

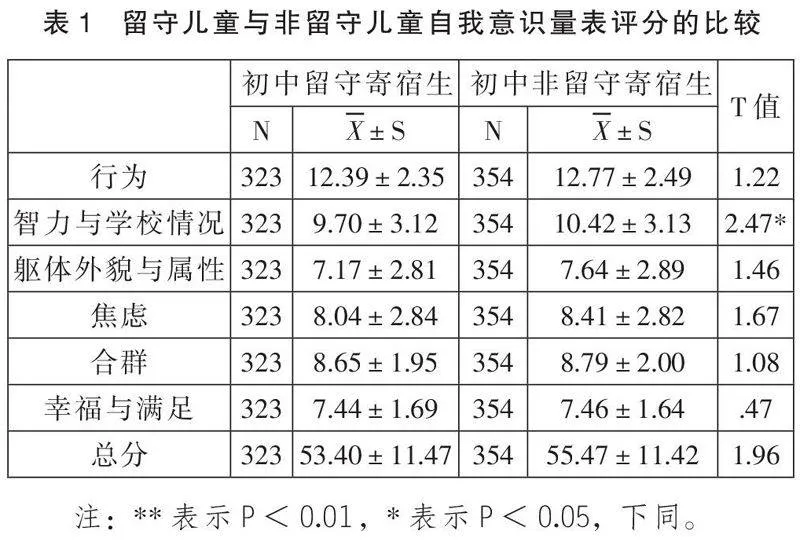

1.留守儿童与非留守儿童自我意识量表评分比较

由表1(见下页)可知,乡镇寄宿制中学留守儿童在智力与学校情况因子上显著低于非留守儿童,在其他因子和总得分上与非留守儿童差异不显著。与之前留守儿童自我意识的研究相比[4,7],乡镇寄宿制中学留守儿童的自我意识发展较好,表明寄宿制在一定程度上能弥补家庭教育的缺失,保证留守儿童自我意识的健康发展。

2.乡镇寄宿制中学留守儿童自我意识的性别差异

乡镇寄宿制中学留守儿童中女生在自我意识量表行为因子得分上显著高于男生,而男生在焦虑因子得分上显著高于女生,在其他因子和总得分上没有性别差异,详见表2。结果提示留守儿童中男生存在较多的行为问题,女生存在较多的情绪问题,该结果符合我国社会文化背景及儿童心理发展的一般规律,也与相关调查基本相符[7,8]。

表1 留守儿童与非留守儿童自我意识量表评分的比较

初中留守寄宿生 初中非留守寄宿生T值

NX±SNX±S

行为32312.39±2.3535412.77±2.491.22

智力与学校情况3239.70±3.1235410.42±3.132.47*

躯体外貌与属性3237.17±2.813547.64±2.891.46

焦虑3238.04±2.843548.41±2.821.67

合群3238.65±1.953548.79±2.001.08

幸福与满足3237.44±1.693547.46±1.64.47

总分32353.40±11.4735455.47±11.421.96

注:**表示P<0.01,*表示P<0.05,下同。

表2 乡镇寄宿制中学留守儿童自我意识性别差异

男生女生T值

NX±SNX±S

行为18812.04±2.8413513.18±2.00-5.884**

智力与学校情况18810.26±3.1413510.28±3.14-.094

躯体外貌与属性1887.71±2.921357.39±2.661.393

焦虑1888.63±2.941358.01±2.73-1.384**

合群1888.67±2.031358.89±1.86.687

幸福与满足1887.51±1.711357.41±1.61-.413

总分18854.78±12.0813555.16±10.56-5.884

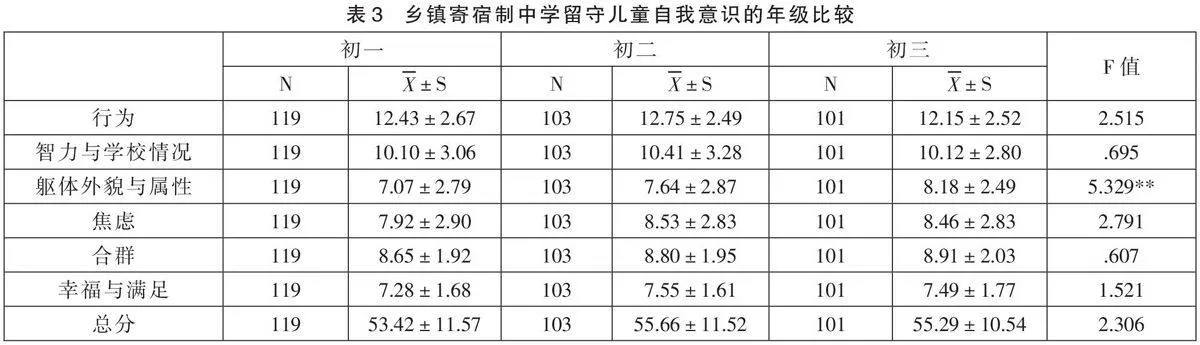

3.乡镇寄宿制中学留守儿童自我意识的年级差异

乡镇寄宿制中学各年级学生在自我意识量表躯体外貌与属性因子得分上差异显著,且得分随着年级的升高而增高,在其他各因子和总得分上差异不显著,详见表3。这表明随着年龄的增长留守儿童越来越接纳和认可自己,对自己的评价也越来越高,这与儿童心理发展的一般规律相符[8]。

表3 乡镇寄宿制中学留守儿童自我意识的年级比较

初一初二初三F值

NX±SNX±SNX±S

行为11912.43±2.6710312.75±2.4910112.15±2.522.515

智力与学校情况11910.10±3.0610310.41±3.2810110.12±2.80.695

躯体外貌与属性1197.07±2.791037.64±2.871018.18±2.495.329**

焦虑1197.92±2.901038.53±2.831018.46±2.832.791

合群1198.65±1.921038.80±1.951018.91±2.03.607

幸福与满足1197.28±1.681037.55±1.611017.49±1.771.521

总分11953.42±11.5710355.66±11.5210155.29±10.542.306

三、讨论

自我意识是个体心理的调节系统,是个性发展的核心成分,个体自我意识水平越高,其心理健康状况越好[3]。初中是自我意识发展的重要时期,而学生良好的自我意识的形成有赖于有效的家庭教育和学校教育。留守儿童作为一个特殊的群体,面对长期的亲子分离,家庭教育缺失严重,相关研究发现,相比非留守儿童而言,留守儿童自我意识水平较低。留守儿童在自我意识量表的行为、智力与学校情况、幸福满足感因子得分及总分显著低于非留守儿童。说明留守儿童与非留守儿童相比行为问题较多,自信心不足,主观幸福感较低,自我意识水平较差[7]。而本研究结果表明,寄宿制中学留守儿童仅在自我意识量表的智力与学校情况因子得分上低于非留守儿童,在其他因子得分和总得分上与非留守儿童均无显著差异。而之前的研究发现留守儿童在行为、幸福满足感等因子上的得分也是显著低于非留守儿童的[9]。这表明寄宿制学校可以减少父母外出对留守儿童产生的不利影响,保证留守儿童自我意识的健康发展,从而为留守儿童心理的健康成长提供条件。

留守儿童主要面临的自我意识问题是:自卑心理严重,缺乏自信心;意志薄弱,容易迷失[10]。由于父母长期在外,缺乏对孩子无时无刻的关心和爱护,孩子也缺少“父母”这个重要他人的鼓励与支持,容易产生自卑心理。在思想认识和价值观念上留守儿童很难享受到父母的指导和帮助,极易产生认识、价值上的偏离,易出现打架斗殴等不良行为。而寄宿制学校的生活可以在很大程度上改善这样的状况:在寄宿制学校,学生与同学、教师生活在一起,一般一个星期或者半个月有一两天的时间回家与家人团聚;与同学一起学习、生活,使留守儿童不再感觉孤独,科任教师和生活教师的关怀和鼓励也会使他们更加自信;一般寄宿制学校实行封闭式管理,这种管理方式对留守儿童起到了很好的监督作用,使其不易产生行为问题。寄宿制学校的学生大多时间不与父母生活在一起,因此寄宿制学校应努力将学生家庭教育的缺位在学校教育中弥补。如学校实行科任教师坐班制度;科任教师每天固定时间对学生的生活与学习问题进行答疑解惑;为了丰富学生的课余生活,学校应组织一些娱乐活动。只要学生在校,教师就应担当起家长的角色,兼顾学生的学习与生活,及时地帮助他们解决心理和学习上的问题。同时教师与学生的父母和监护人经常保持联系,帮助他们了解学生生理、心理变化规律及各阶段的发展要求等,使他们充分认识自己作为监护人的责任与义务。

四、建议

1.建议留守儿童选择寄宿制学校

父母外出后常常把孩子寄托在亲属家或者交给祖父母抚养。这些监护人对孩子的要求不严,溺爱他们,无法对他们的学习、 生活进行有效管理。学校实行寄宿制度能够对学生们实施有效管理。但是目前很多家长认为读寄宿制学校会苦了孩子,认为在寄宿制学校读书的都是家长管不了的坏孩子,只有在无可奈何、实在管不了的情况下才会把孩子送到寄宿制学校。初中是学生心理发展的重要时期,这个时候培养他们坚强独立的性格是很重要的,若只顾在家里享受祖父母或者外祖父母的爱,不利于他们的健康成长。

2.完善寄宿制学校制度

办好寄宿制学校是社会发展的需要,加强学校规范管理,发挥服务育人功能是至关重要的。目前寄宿制学校也是在探索中前行,其管理在很多方面存在漏洞,有待完善。在寄宿制学校,教师担任家长和教师的双重角色,压力较大。长期承受较大压力,不利于教师的发展。有必要从各方面采取措施,减轻教师压力。如合理布局、完善管理制度,尽可能在保障工作质量的前提下,减轻教师负担。

主要参考文献:

[1]彭以松,聂衍刚,蒋佩. 中学生自我意识发展特点及与心理健康关系的研究[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2007,(10):93-97.

[2]周凯,何敏媚.青少年的自我意识与心理健康的现状及其相关研究[J].中国学校卫生,2003,(3):204-205.

[3]谢虹,王艳,孙玲.中学生自我意识与SCL-90结果的相关性[J].中国心理卫生杂志,2003,(7):471.

[4]段宝霞. 农村留守儿童教育和管理探析[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版),2006,(3):192-194.

[5]叶曼,张静平,贺达仁.留守儿童心理健康状况影响因素分析及对策思考[J].医学与哲学(人文社会医学版),2006,(6):67-69.

[6]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册( 增订版)[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999: 306-310.

[7]杨晓华,张学洋,李红,等. 留守儿童自我意识研究[J].精神医学杂志,2011,(2):109-111.

[8]何莉,苏虹,陈娟,等. 农村中小学生自我意识水平及相关因素分析[J].中国公共卫生,2008,(11):1293-1295.

[9]尹勤,刘越,高祖新,等. 留守儿童自我意识评价及影响因素研究——以江苏省阜宁县为例[J].2011,(5):81-84.

[10]周宗奎,孙晓军,刘亚,等.农村留守儿童心理发展与教育问题[J].北京师范大学学报,2005,(1):71-79.

(作者单位:1.浙江师范大学教师教育学院,金华,321000;2.华中科技大学教育科学研究院,武汉,430074)

编辑 / 王晶晶 终校 / 于 洪