小学儿童亲社会行为的发展

〔摘要〕本研究以杭州市114名7~11岁儿童为被试,采用自我报告的方法考察了小学儿童助人、合作、分享、安慰四种亲社会行为类型的行为意愿,探讨了儿童在四种亲社会行为上的年龄发展趋势和性别差异,结果表明:随着年龄的增长,7~11岁儿童助人、分享和安慰行为意愿呈下降趋势,而合作行为意愿不存在年龄差异;女生的安慰行为意愿显著高于男生,其余亲社会行为类型上没有性别差异。

〔关键词〕亲社会行为;社会化;小学儿童

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1671-2684(2013)10-0007-04

一、引言

1972年,美国学者威斯伯在其《社会积极形式考察》一文中首次提出“亲社会行为”这一概念,他用这一词来代表所有与侵犯等否定性行为相对立的行为,如同情、慈善、分享、协助、捐款、救灾和自我牺牲等。之后很多研究者对亲社会行为作了界定。概括地讲,亲社会行为是指有益于他人和社会的行为。有些研究者关注亲社会行为背后的利他动机,比如Mussen和Eisenberg(1977)认为亲社会行为的行为主体不期待任何外来的奖励,并且常常要付出一定的代价、自我牺牲、承担一定的风险[1]。这样的界定就使得亲社会行为范围太过狭窄,但是在现实生活中,更多的亲社会行为背后动机是为了获得对等的利益,如“合作”。在我们的研究中,采纳Hay(1994)对亲社会行为的界定:任何一种当其发生后对他人有益,或者是促进与他人的和谐关系,并且行为主体可能不用任何牺牲甚至对主体有益的行为[2]。在此基础上对四种传统的亲社会行为进行了明确的界定,即:(1)助人行为,是强调通过行为主体的努力使他人摆脱其不愿意承受的困境;(2)分享行为,即某人放弃自己的部分资源去使他人受益;(3)合作行为,即为了达到特定目的而需要双方行动相互协调;(4)安慰行为,即采取某种言行去提升另一个人的情绪状态。

在儿童亲社会行为的发展研究中,不同的研究者发现了不同的年龄发展趋势。如Staub(1970)发现助人行为在5~7岁的儿童中是随着年龄增长而上升的,在7~11岁的儿童中却是下降的。Eisenberg和Fabes(1989)对有关研究作了元分析,发现亲社会行为在学前是随着年龄增长而显著增加的,并且学龄儿童的亲社会行为多于学前儿童[3]。我国学者李丹和李伯黍(1989)在对4~11岁儿童的利他行为进行研究时发现,各年龄段儿童做出利他行为的人数比例随着年龄的增长而增多,并且随着年龄的增长,儿童的利他行为观念和实际的利他行为之间的一致性增加[4]。

当今儿童亲社会行为的发展趋势又是怎样的呢?通过文献分析和日常观察,我们选择了最具代表性的四种亲社会行为类型,即助人、分享、合作和安慰,并以7~11岁儿童作为被试,用自我报告的方法,通过对小学儿童在四种亲社会类型的行为意愿的考察,来研究7~11岁儿童亲社会行为的发展趋势。

二、研究方法

(一)被试

从杭州市区的一所公立小学选取一、三、五年级共114名学生作为被试。7岁组被试38名(M=7.5岁,SD=0.46),男19名,女19名;9岁组被试33名(M=9.5岁,SD=0.66),男16名,女17名;11岁组被试43名(M=11.7岁,SD=0.56),男21名,女22名。

(二)研究材料

首先与小学生和教师进行讨论,列出了小学儿童生活和学习中比较常见的与亲社会行为相关的故事情境。然后由三名心理系学生根据引言对帮助、分享、合作和安慰的界定,讨论确定12个故事情境,每类亲社会行为对应三个故事情境。因为考虑到情境的紧急程度、行为客体的身份和性别都会对行为表现有影响,所以设计的故事情境处于非紧急状态,行为客体是行为主体的同学,同时不提供行为客体的性别信息,必要时以“他(她)”指代。

在每个故事情境被呈现后,要求被试假设是故事中的人物,然后回答在这种情境中自己愿意表现出该行为的程度。为了减少社会赞许性对儿童反应的影响,我们参照Harter提出的方法(Harter,1982)[5],在每个评价问题的开始都描述了两类人,他们分别以亲社会行为和非亲社会行为的方式来评价。下面以故事情境为例具体介绍实验材料。

1.助人行为的故事情境:上楼时,看见一位同学因为脚扭伤了,走路有些不方便。

行为意愿问题:在这种情况下,有些人会去扶这位同学,有些人不会。你会怎么做呢?

备选答案:A我肯定会去做;B我可能会去做;C我可能不会去做;D我肯定不会去做。

2.分享行为的故事情境:手工课时,老师让同学们做一个彩纸娃娃,你带了很多的彩纸根本用不完。

行为意愿问题:在这种情况下,有些人不会把彩纸分给同学;有些人会。你怎么办呢?

备选答案:A我肯定会去做;B我可能会去做;C我可能不会去做;D我肯定不会去做。

3.合作行为的故事情境:换新教室了,老师让同学们把自己的桌子搬到新教室里去。这时候,一位同学对你说:你能不能和我一起先把我的桌子搬过去,然后我再和你把你的桌子搬过去。

行为意愿问题:在这种情况下,有些人会和这位同学一起搬,有些人不会。你会怎么做呢?

备选答案:A我肯定会去做;B我可能会去做;C我可能不会去做;D我肯定不会去做。

4.安慰行为的故事情境:你走进教室时,发现一位同学正因为找不到自己的钢笔而心烦。

行为意愿问题:在这种情况下,有些人不会过去劝这位同学不要为此而心烦,有些人会。你会怎么做呢?(反向计分)

备选答案:A我肯定不会去做;B我可能不会去做;C我可能会去做;D我肯定会去做。

(三)施测程序

9岁和11岁组被试以班级为单位集体施测。7岁组被试则以5~6人的小组为单位集体施测,主试逐一念出所有故事场景和问题。当被试对材料内容有疑问时,主试只需要为该被试重读材料或让其仔细重读材料,不作其他解释。

(四)计分

采用“四点计分法”,正向计分题:A-4分,B-3分,C-2分,D-1分。反向计分题刚好相反。行为意愿评分越高表示越愿意去做。

(五)统计学方法

采用spss17.0的统计软件包对测验结果进行描述性统计和方差分析。

三、结果与分析

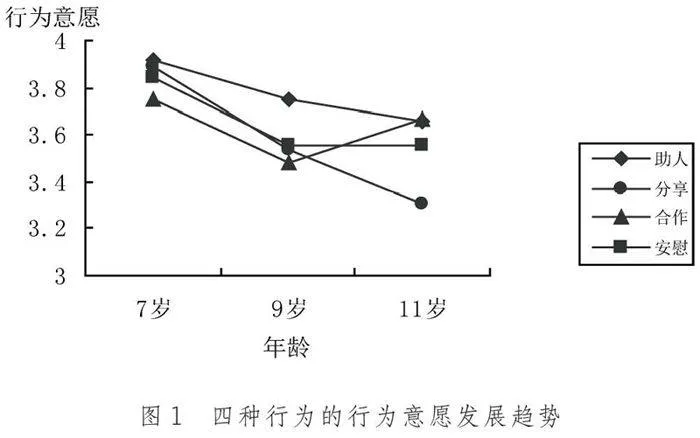

以性别(男、女)和年龄(7岁、9岁、11岁)为自变量,四类亲社会行为的意愿为因变量,作了四次方差分析,结果如下。其中四种类型的发展趋势见下页图1。

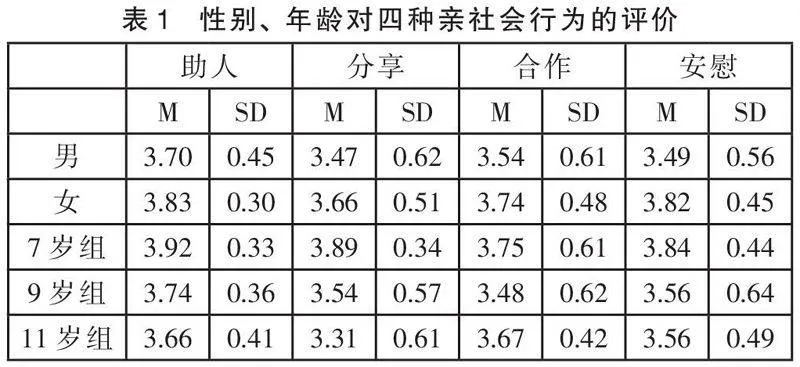

表1 性别、年龄对四种亲社会行为的评价

助人分享合作安慰

MSDMSDMSDMSD

男3.700.453.470.623.540.613.490.56

女3.830.303.660.513.740.483.820.45

7岁组3.920.333.890.343.750.613.840.44

9岁组3.740.363.540.573.480.623.560.64

11岁组3.660.413.310.613.670.423.560.49

助人行为意愿的性别主效应不显著,F(1,108)=3.735,p=0.056。年龄的主效应显著,F(2,108)=5.209,p=0.007,事后比较发现,7岁组的助人行为意愿显著高于9岁组和11岁组,9岁组和11岁组差异不显著。性别和年龄的交互作用不显著,F(2,108)=0.260,p=0.772。

分享行为意愿的性别主效应不显著,F(1,108)=3.012,p=0.085。年龄的主效应显著,F(2,108)=14.231,p<0.001,同时性别和年龄的交互作用显著F(2,108)=6.167,p=0.003。简单效应检验发现,随着年龄的增长,男生的分享行为意愿显著下降,7岁组与9岁组无差异,7岁组与9岁组显著高于11岁组;女生的分享行为意愿也是显著下降,7岁组显著高于9岁组、11岁组,9岁组和11岁组差异不显著。

合作行为意愿的性别主效应不显著,F(1,108)=3.550,p=0.062。年龄主效应不显著,F(2,108)=2.119,p=0.125。同时性别和年龄的交互作用不显著,F(2,108)=0.016,p=0.985。

安慰行为意愿的性别主效应显著,F(1,108)=11.988,p=0.001,事后比较发现,女生显著高于男生。年龄主效应显著,F(2,108)=4.253,p=0.017,事后比较发现,7岁组显著高于9岁组和11岁组,9岁组和11岁组差异不显著。同时性别和年龄交互作用不显著,F(2,108)=1.142,p=0.323。

图1 四种行为的行为意愿发展趋势

四、讨论

本研究通过调查7~11岁小学儿童在帮助、分享、合作和安慰四种不同亲社会行为上的行为意愿,考察了在小学阶段亲社会行为的发展趋势。根据研究结果,我们发现以下值得探究的问题。

(一)7~11岁小学儿童亲社会行为意愿的发展趋势

本研究发现,7~11岁儿童的助人行为、分享行为和安慰行为意愿都是随着年龄的增长而呈下降趋势。与本研究的结果一致,Staub(1979)的研究发现,儿童的助人行为在5~7岁期间是随着年龄的增长而增长的,但在7~11期间却呈现出下降趋势。陈会昌等研究者(2004)也发现小学儿童的分享行为随着年龄的增长而呈现出下降趋势[6]。同时也有研究得出不一致的结论。Eisenberg和Fabes(1989)对有关研究作了元分析,发现亲社会行为在学前是随着年龄增长而显著增加的,并且学龄儿童的亲社会行为多于学前儿童[3]。李丹和李伯黍(1989)所做的4~11岁儿童利他行为发展的研究,揭示出我国幼儿的利他行为随着年龄的增长而增长[4]。

对比国内两项研究,我们发现李丹和李伯黍研究是在20世纪80年代,而陈会昌等人的研究是在21世纪初完成。因此很有可能是时代的变化,影响了儿童亲社会行为的发展趋势。Bronfenbrenner提出的生态系统理论认为,环境因素对人的发展有重要的作用,其中,系统理论模型中的最外层的宏观系统是指儿童所处的社会坏境、价值观念、意识形态、道德观念等,它们都会对儿童的发展有积极或消极的影响,且宏系统与微系统、中间系统和外系统相互联系相互影响。所以,当宏系统出现问题时,就会通过相互作用而影响到发展中的儿童。随着改革开放的深入,以个人为中心的思想对一些人产生了影响;且现在的孩子大都是独生子女,其独立性较强,比较自我。另外,在工业化水平低的时代,社会鼓励的是儿童的友好、合作、关心他人的社会行为,而随着工业化水平的提高,社会更多鼓励的是人与人之间的竞争。因此使得部分生活在当今时代的儿童的亲社会行为呈现出随年龄的增长而下降的趋势。

另外,研究还发现7~11岁儿童的合作行为意愿不存在年龄差异。与其他亲社会行为相比,合作行为强调行为主体和合作对象有一个共同的目标,行为主体同样能从合作行为中受益。因此合作行为背后除了利他动机之外、还会有利己动机。年幼儿童由于社会认知能力的欠缺,较难意识到合作行为对自身带来的益处。因此年幼儿童合作行为背后更可能是利他动机。尽量随着年龄增长,虽然儿童的利他动机在减弱,但是儿童交往经验随之增多,心理理论的成熟和观点采择能力也会加强。年长儿童能意识到合作也是可以双赢的,合作行为背后的利己动机就会增强(Stingle & Harold,1985;张丽玲,2005)[7,8]。不同的动机导致了相同的行为意愿,所以虽然不同年龄儿童的合作行为背后动机可能不同,但是他们在行为意愿上却不存在差异。

(二)7~11岁小学儿童亲社会行为意愿的性别差异

本研究发现,在安慰行为上的性别差异显著,其他行为无显著差异。有研究者认为,随着年龄的增长女孩比男孩的安慰行为更明显(赵章留,寇彧,2006)[9]。Fabes和Eisenberg也指出,女孩比男孩更多地实施亲社会行为。跨文化研究也发现,女孩比男孩提供更多的帮助和支持性付出[3]。最近的研究也证实了跨文化的倾向,即女孩要比男孩更具有亲社会性。我们认为,出现性别差异也许跟传统的性别角色期望有关,一般的社会文化期待女孩更富有同情心,体贴和关心他人,所以这些传统角色期望使得女孩学会了如何安慰和关心别人;另外,由于先天的差异,女孩对自己和别人的情感暗示比较敏感,比较容易产生同情的情绪体验,在相同的情境下,她们比男孩更易作出移情反应[10]。

(三)本研究结果对亲社会行为教育的启示

与二十多年前的研究不同,本研究发现小学儿童亲社会行为随年龄的增长呈现下降趋势。我们认为这与当今时代注重竞争、功利思想盛行有关。这种宏观环境一定程度上阻碍了儿童亲社会行为的发展。所以在对儿童亲社会行为教育上首先要从宏观环境建设着手,需要加强整个社会思想道德的建设和亲社会价值取向的形成。另外,应呼吁社会加大对媒体的监督力度,多创作有利于促进儿童情感、认知、亲社会行为发展等积极向上的作品,给儿童提供良好的亲社会文化环境。

宏观环境对儿童亲社会行为的影响还会通过家庭、学校和同伴等这些与儿童活动和交往直接相关的微观环境起作用。儿童期是个体社会性发展的重要阶段,家庭是儿童社会化的最初场所,父母又是儿童社会化的启蒙者和引导者。而当前部分家庭只重视子女知识技能的掌握,忽视其身心健康成长,这不利于儿童亲社会行为的培养。所以父母要调整家庭教养方式,及时教育和引导儿童的行为。因为教师在儿童心目中处于绝对“权威”地位,所以教师要据此通过具体的言行来教育和引导儿童的亲社会行为,也可以创设一定的情境来培养儿童的同情心等。同时,父母也应加强与学校的联系,以便能够及时纠正儿童出现的不符合社会规范的行为。另外,儿童在与同伴交往中会对自身的情感和行为产生重要影响,所以父母和教师也应为儿童搭建与同龄伙伴交往的桥梁。

参考文献:

[1]Mussen,P.,& Eisenberg-Berg,N..Root of carrying,sharing,and helping[M].W.H.Freeman and Compony:San Francisco.1977.

[2]Hay,D.Prosocial development[J].Journal of Child Psychology and PsNCQeBY1D87CTu+rnfhyFfQ==ychiatry,1994,35,29-71.

[3]Eisenberg,N.,Fabes,R.A.,& Miller,P.A.,et al.The relation of sympathy and personal distress to prosocial behavior:A multimethod study[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1989,57,55-66.

[4]李丹,李伯黍.儿童利他行为发展的实验研究[J].心理科学通讯,1989,12(5):6-11.

[5]Harter,S.The perceived competence scale for children[J].Child Development,1982,53:87-97.

[6]陈会昌,耿希峰,秦丽丽,林思南.7-11岁儿童分享行为的发展[J].心理科学,2004,27(3):571-574.

[7]Stingle,& Harold.Age and Sex Difference in the Cooperative and Noncooperence Behavior of Pairs of American Children[J].Journal of Psychology,1985,119(4):335.

[8]张丽玲.两难问题儿童对策行为发展的实验研究[J].心理发展与教育,2004,21(4):25-29.

[9]赵章留,寇彧.儿童四种典型亲社会行为发展的特点[J].心理发展与教育,2006,23(1):117-120.

[10]寇彧,赵章留.小学4-6年级儿童对同伴亲社会行为动机的评价[J].心理学探新,2004,24(2):48-52.

(作者单位:浙江师范大学教师教育学院,金华,321004)

编辑 / 杨 怡 终校 / 于 洪