实施加减乘除策略,优化高中心育课堂活动设计

〔关键词〕高中心育课堂;活动设计;加减乘除策略

心理健康教育课的活动设计是教师在进行教学活动之前,依据教学目标对课堂教学中师生的活动内容、形式、过程等多种要素进行整体优化安排的过程。活动设计的好坏是一节心育课成败的重要因素之一,是心育课堂活动顺利开展的前提,是提高心育课堂教学有效性的重要保证。在高中课堂,活动一般包括角色扮演、小组讨论、辩论、游戏活动等,形式多样,纷繁复杂。但是,在具体的教学中,常常会有“高闹高喧低效低评”的课堂现象出现。活动看似很多,但效果一般,甚至偏离教学目标,学生对所学的主题没有深刻的体验。这逐渐成为一个令人关注的问题。要提高心育课堂活动的有效性,在设计中可以运用“加、减、乘、除”法则精选活动素材,充实活动过程,提高问题实效,完善活动评价。

一、对心育课堂活动做“减法”,保证课堂活动的精炼性

“活动”既不是内容的简单呈现,也不是大量材料和问题的机械罗列。做“减法”是活动的精选过程,即从课程的重难点掌握和实施的可行性两个角度对活动进行精选。

1.研读心育课程指导意见,精选突出重难点的活动

首先,心育课堂没有统一的课程标准,但这并不意味着活动可以随意选取。

事实上,心育课程在高中德育课标中有相应的学科说明。在课堂上,涉及一个主题的活动往往非常多,如关于人际交往的活动就多达几十种,这需要教师根据主题的重难点进行分析。如根据学科指导意见,学生人际交往的重难点在于如何根据不同的情境和他人的性格特点进行交往,所以教师可在这部分活动设计中下点功夫。新的学科指导意见中明确指出,心育课堂的活动是体验式的活动,是直击学生内心深处的活动。教师应学会研读意见,依据一定的原则和需要对指导意见进行重组、整合,甚至进行一定的“删减”,而不是奉行“拿来主义”。

其次,心理教师应该学会分析心理知识的生成性、层次性,明确心理活动课的重难点、能力和认知情感的要求。

比如学科指导意见中有一条要求:“使学生了解自己的性格特征;了解自己的气质特点和形成原因;理解自己性格和行为的相互转化过程;能画出自己的自画像并作简要说明”。就生成性上看知识线索是:气质—性格—原因—自画像。就层次性上看可以分为三个层次:第一个层次是认识了解层次,包括什么是性格和气质;第二层次是理解与说明,包括行为的原因和它与性格之间的关系;第三个层次是迁移和应用,包括能用自画像来表现自己的情感和成熟度。性格和行为的关系认知应是本部分内容的重点,也是难点,心育课堂的活动可以围绕学生的行为表现及其和性格之间的关系,以实例分析的形式具体展开。

2.分析学生心理和人格发展的需求,整合、重组课堂活动

心理健康教育课重在学生的体验和感悟,而这取决于学生对活动全身心投入的程度。学生能否全身心投入到活动中,一方面取决于活动的形式,另一方面更重要的是活动内容要紧密结合学生的学习、生活实际。活动内容越贴近学生的生活实际,越能够调动学生参与的积极性,越能够激发学生深刻的体验、情感的共鸣和认知上的冲突。同时,在贴近现实生活的活动中所获得的知识、技能更有利于学生应用于自己的实际生活中。所以,必须结合学生实际精选有效的活动。

比如在教授“学会赞美”一课中,如果单纯泛泛地从帮助学生掌握赞美的技巧出发设计活动,对于省一级重点中学的学生来说显得过于简单,显然缺乏情感的体验深度。我们发现,在我们学校的普通理科班,学生特别容易被批评和忽视,很少被表扬和赞美。所以有必要根据这部分学生的实际需求和课堂情境条件进行重新整合和设计。比如:把活动整合起来,成为一个完整的心理剧的表演,让学生在课前和上课时都能从内心深处体会到赞美的乐趣。这样的活动整合设计具有较高的探究难度和准备难度,但对学生的认知和情感冲击较大,能较好达成教学目标,效果远强于单纯的“什么是赞美—为什么要赞美他人—怎样赞美他人的技巧”教学活动线索,符合最近发展区的原理。

二、对选取的课堂活动做“加法”,完善课堂活动的过程

活动既不是教师简单来句“我们来完成下面的活动”就能顺利实施的,也不是让学生依次回答罗列的问题。做“加法”就是对精心选取的活动,清晰其环节,明确其任务,预设其过程,保证活动能够有序、有效地进行。

1.活动环节清晰化

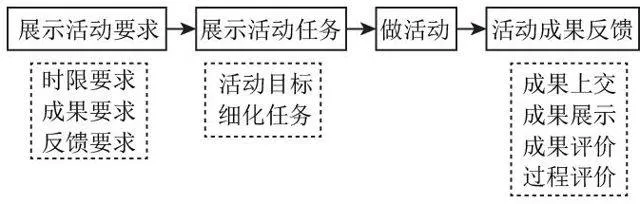

清晰的活动环节有利于心育课堂活动有序的推进,有利于教师对活动进程进行调控;也有利于学生明晰活动流程,调整参与的状态和心理趋向。实践发现,心育课堂的活动通常由以下四个环节组成:活动要求展示、活动任务呈现、活动展开和调控、活动成果反馈和评价。如针对“学会与人合作”这一主题,可按照“与他人合作的情境呈现—方法思维风暴展示—最优化方法的评选—学生分享合作化思路的观点”的活动设计进行。

2.活动要求显性化

把活动开展的要求预先呈现给学生以给其一定的压力,以此推动每位学生都能够积极参与。要求包括时限要求、成果要求和反馈要求。比如,高三学生需要进行“我的理想专业”的课程辅导,教师在设计活动时,可事先让学生预先将自己内心期望的专业写在小纸条上,然后鼓励学生在课堂上踊跃发言,并要求其他学生即时评价发言者的专业期望和其性格的匹配程度,然后予以论述,达到指导的效果。

3.活动过程预案化

针对活动过程中可能出现的各种情况,我们应该充分估计和在脑中预演,并预先提供可供替代的方案,保证心育课堂的活动能够顺利进行。

针对以上要求,具体的活动设计应如下图所示:

如教师在教授“认识你的情绪”时,最初的活动设计是:

(1)通过QQ中的各种表情,引导学生体会和认识不同的心情;

(2)通过三国和红楼里的人物故事片段,让学生体验心情的变化;

(3)个别学生上前表演各种情绪,引导学生能够通过表情、动作等正确地识别他人的情绪;

(4)点击幸运蛋,幻灯呈现七颗金蛋,里面藏着学生熟悉的各种正反面人物,请学生上来点击金蛋,引导学生体会点击金蛋前的心情和看到金蛋中人物后的心情。

在教师集体备课讨论时,大家感觉点击幸运蛋的游戏放在第四个环节,逻辑上不对。经调整后放在第三个环节。而且,第三、四个环节是重点,耗时较多,所以应对第一、二个环节设一个时限,另外,活动中的学生反馈也不能忽视。通过预案,这堂课的活动环节就设计得相对合理化了。

三、对活动设计的问题预设做“乘法”,提高课堂活动的实效性

问题设计是心育课堂活动设计的重要环节,问题的有效性决定了活动能否在课堂中顺利展开和渐次推进,也直接影响到课堂教学的实效性。做“乘法”即对每个课堂活动设置的问题,从正反两个角度进行衡量和设计,从而提高预设问题的质量。

1.基础性和梯度性结合

预设问题的基础性,是指问题设计要面向班级的绝大部分学生,答案基本能从呈现的生活情境或所提供的材料中直接获取,问题的核心围绕最基础的心理知识。预设问题的梯度性是指需要依据所呈现情境材料和自身的理解才能回答,往往需要进行理性的推敲或深度思考。如在对高中学生进行“异性交往原则”辅导课前,其问题的设计中,“从所提供的生活片段中归纳出在高中阶段异性学生交往的好处”就是基础性的问题,而“根据你的理解说说男女生交往在言语谈吐上应有哪些限制”“请你说说交往过密对女生的生活和学习有哪些潜在威胁”两个问题就是具有一定梯度性的问题。基础性和梯度性的结合,是心育课堂教学在面向全体的同时,能满足不同层次学生的学习和认知情感发展需求的保证。

2.科学性和开放性兼顾

科学性指课堂上学生能够在教师的指导下进行关于心理规律和心理原理的总结。但是,过于拘谨和刻板的问题设计会约束学生思维的拓展创新,而开放性的问题容易激发学生的创新思维。如“对于这两周心情一直很郁闷的学生,你该采取怎样有效的方式来帮助他”这个问题,学生可以从课堂上学过的一些基本的处理方法中寻找答案,如找好朋友聊聊、写心情日记等。当然,学生如果能从被帮助对象的思维调整等深层次角度出发回答则更加巧妙,只要学生言之有理就应该采纳。所以,在新课程理念下问题设计的科学性和开放性两者都不可偏废,某种意义上说,我们更应该增加问题开放性的元素。

3.注意学生的投射性回答

心理活动课要求学生9e56709ec0b7baa4c30d1dbe707e6459能够敞开心扉,讲真话,讲心里话,但一些学生往往会由于害羞、怕受到指责等各种的原因,而讲套话、假话,讲自认为教师爱听的话。如:课堂情景出示甲学生与乙学生出现了矛盾,教师想了解学生的想法和做法,提问:“如果你是某学生,你会怎么做?”如果一些学生的回答是符合道德规范、让人无可挑剔的,很有可能并不是学生的真话,教师也难以从中了解学生的真实心态,课堂教学可能会陷入僵局。但是,如果教师能够运用投射的方法,将问题预设为:“你认为某学生会怎么做?”所得到的答案则会更丰富,学生的真实心态也会在他们的回答中不知不觉地投射出来,便于教师系统分析和积极引导。

四、对活动的评价应作“除法”,关注课堂活动的过程性

以往的活动评价普遍存在两类问题:一是过于关注学生活动结果的评价,往往316bb18c60f439c793e7a5c917e82b87“以成果论英雄”,忽略了参与度、创造性、合作意识、组织能力等方面的过程性评价;二是成果评价止于点评,缺乏实质性的梳理和归纳,使学生在课后感到无条理性。“除法”就是要摒除在心育课堂评价中的这两种倾向,发挥评价的真正作用。

1.关注学生过程表现,摒除结果评价的片面性

以往的活动评价往往过于关注学生活动成果,忽略了对学生活动过程本身的评价。我们应该注重过程评价,强调心理活动过程的体验,摒除单一“以成果论成败”的评价方式。这就要求教师在学生活动过程中明确自己在课堂活动中的角色。教师不仅是活动的监控者、指导者、推动者,而且是活动过程的观察者和记录者。教师要时刻关注和记录个体和小组在活动过程中的表现,在活动结束时对小组和个体进行过程评价。教师应对学生从认知上、情感上多角度进行评价,赞赏学生的勇气,培养他们的自信。

2.注重知识结构提炼,剔除成果评价的虚无化

活动成果的评价往往局限于对个体或各组成果的点评,忽略了成果的相互补充、整理和归纳。“课堂热热闹闹,课后全部忘掉”一直是新课程改革中困扰师生的最大问题。依据学生活动的成果,把心理知识的梳理有机融合在对学生成果的评价中,在让学生体验了成功乐趣的同时指出有待完善的地方。在实践过程中,这一措施有效提高了心育课堂教学的实效性。

参考文献:

[1] 华芳英.心理活动课的科学选题问题[J] .人民教育, 2001(7).

[2] 史慧颖.心理健康教育活动课教学: 问题与对策[J] .中国教育学刊, 2006(4).

[3] 钟志农. 实施班级心理辅导活动课需要突破的几个问题[J] .思想理论教育, 2005(11).

[4] 胡进勇.心理教育活动课影响初中生心理健康的实验研究[J].河北师范大学学报, 2005(9).

(作者单位:浙江省奉化中学,宁波,315504 )

编辑 / 任玉丹 终校 / 于 洪