书法的未来

书法在历史上的兴盛时代及其原因简述

最迟至东汉末年,中国书法诸体完备,纸张成熟,笔墨精良,人们进入了书写文字的娱乐状态、抒情状态。特别是在比较廉价的纸张上,写字的人感受到了充分的自由,以至于不少文人为此癫狂,这才有了赵壹的《非草书》。但这并没有阻止书法作为一种生活方式在文人群体中发酵,自汉末到东晋,出现了“钟张二王”这样的书法名家。这是中国书法史上第一个高潮。

到了唐代,“身言书判”(身材相貌、口才、书法水平、逻辑判断能力)成为遴选官员的标准,写一手规范好字成为做官的必备条件,这才有了褚遂良、颜真卿这样的传奇书法人生。与此同时,“颠张醉素”还将书法的娱乐抒情功能推到极致。这是中国书法史上的第二个高潮,这个高潮与前个高潮相比,是一个全面的完善阶段。

宋人进一步发现了笔墨中的意趣,出现了苏轼、黄庭坚、米芾这样的大家。他们所代表的内容各有侧重。他们基本上放弃了书法的规范性要求,而是在抒情性、娱乐性中获得滋养。所以宋人很少有把楷书、隶书写漂亮的,而是在行书、草书上有所突破,特别是黄庭坚,创造了独特的行书样本和更为夸张的大草。北宋的这次高潮还特别建立了书法形式感与人格之间的联系,“书如其人”的理论被确定就是在这个时代,在欧阳修、苏轼等人的推崇下,颜真卿成为中国书法史上第二座丰碑,而他在唐151241df7e9f34a00ffcec3e3268e84e代,仅仅是“善书”而已,并不是超级书法家。

南宋、元、明初,虽然有些黯淡,但紧接着出现了吴门高手祝允明、文徵明,以徐渭为典型的书法形式感的超越也一发不可收,乃至于晚明竟是中国书法史的又一高峰,产生了张瑞图、董其昌、黄道周、倪元璐、王铎、傅山、八大山人等一系列个人面貌极为突出的大家,他们用笔墨将那个时代知识分子的总体精神面貌传神地表达出来。

清乾嘉学派求古,却无意中积累了碑派的资源,导致清晚期碑学大盛,名家辈出,直至民国。这个时代亦可视为书法史上的又一个兴盛时期。

抚今追昔,那些兴盛往事到底是怎样形成的呢?

形成机制是这样的:用毛笔写字,是那个时代的日常生活,写毛笔字被锻炼成文人的一种本能。无论是实用还是玩赏,人们都可以轻而易举、游刃有余地驾驭笔墨。这样,书写主体的精神就自然流淌在笔端,他的性情、学养乃至更深一层的人格、价值观等精神要素就灌注在字里行间,这才有了“书如其人”这种恰如其实的说法。

正是有了这种精神上的同构,才会形成书法审美的自觉,以至于形成书法创作、书法欣赏的土壤,最终也形成了书法消费和书法商品市场。

当代是“后书法史”上的第一个高峰

再过一百年,我们这个时代,说不准就是书法再度繁荣的一个新的起点。

书法家在当代似乎是一个被社会认可的较好的身份,中国书法家协会是一流书家云集之所,而那些号称专业书家的总人数竟然接近万人,并且协会组织已经渗透到市县一级,加上这一级的书法家,中国的专业书法家总人数应该达到100万以上。

各类书法比赛让人眼花缭乱,书法培训机构更是渗透到城市的里弄小区。重大节日、纪念日,书法活动必然登场。有传统文化气息的场所无论公共场所还是私人会所,甚至官员办公室、总经理办公室都必以书法作品点缀。

书法市场也极端繁荣,作品卖到10000元一平尺的在世书法家少说有100个,能卖到1000元一平尺的书法家,至少10000个。连表演二人转出道的喜剧明星赵本山,都能卖出一个字23万元。如此大的利益诱惑,才导致书法家协会内部的人为了当更大的官而进行激烈的明争暗斗。

书法表现形式的创新,更是史无前例,远超过明清,而且是全方位的。笔法翻新、字法翻新、墨法翻新、章法翻新、工具翻新、装裱方法翻新、甚至不写汉字乃至不写字的翻新。当然,书法理论也是全面翻新,书法理论家吹捧一个书法家,一篇千字文稿子不收10000块钱,就不算名家。

这还不算书法盛世吗?

但是笔者加了一个“后”字,称之为“后书法史”的第一个高峰。因为我们已经告别了书法。

书法时代已经离我们而去了,尽管背影依然清晰甚至带着余温。

书法的最后一次辉煌当属“文革”时期。“文革”中毛泽东书法大普及,亿万人民群众受到一次高层次的书法审美教育。同时,上千万人以毛笔为武器,参加了写大字报的“战斗”,让人们真正领略了书写的激情。那个时代,在那群奋笔疾书写大字报的人群中,存在真正的书法大家,那个运动,是真正的书法艺术现象,从书法艺术的角度看,“大字报”,是中国书法艺术史上规模最大的书法运动——它否定了文人作为主体,否定了案头焚香、花前月下的笔墨玩弄,否定了一切既定的形制与规矩,否定了传统的书写内容,却把书法艺术的灵魂高高举起——无论是挑战还是抗辩,无论是号召还是拥护,无论是宣泄还是说理,都是与意志、情绪、学识、感情高度相关的,那才是精神领域的活动,是生命力量的表达。

那个年代,人们还至少熟悉毛笔,熟悉写毛笔字。

书法时代正式结束恰好与中国书法家协会的成立与书法申遗相重叠。为什么要将书法申报为非物质文化遗产?它已经是遗产!也就是已经死去并且不会再复活!

人们正在更多地依赖键盘鼠标,用读音来搜索汉字,字,已经不是写出来的,而是被挑选出来的。不久的将来,人们将非常熟悉用语音来输入文字,可靠性可以接近100%,人们只需要判断,或者说只会辨识汉字而很难再去书写汉字了。

别说毛笔,就连水笔、圆珠笔、钢笔、铅笔,都将逐一谢幕。名噪一时的“第一铅笔”、“丰华圆珠”、“英雄股份”这三家老牌上市公司,都早已经被重组完毕,连名字都没有留下。笔,将不复存在,写,也就会成为过去时。文字需要的是“输入”而不是“写”。

当写字、用毛笔写字、书写汉字,这些活动远离了人们的日常生活,怎么还会有书法活动的存在呢?

会的,会以另一种方式存在,那就是纯粹的艺术化的存在。

当代,就是“后书法史”的开端。

未来书法的基本状况猜测

有一些人,可能为数不多的一些人,作为纯粹的书法艺术家而存在,他们的“表演”会被当做一种异常行为受到“围观”,这就是他们存在的价值,因为少,因为离奇。

这时,人们的欣赏,已经完全失去了精神角度的鉴别力,只剩下形式感。那个具备精神同构的社会群体消失了。脱离了思想、情感、意志的书法,还叫书法吗?也许还叫,因为毕竟还具备与情绪相对应的形式感,只是这种情绪,即使低等动物也能表达出来。

现在就已经初现端倪。有多少人,用着同一种风格,写着完全不同内容的古诗词?有多少人,将一首古诗词,用一种方法拷贝出无数遍?又有多少人,已经在尝试不借助汉字而用毛笔书写的所谓非汉字书法?

当然,以毛笔书写汉字的习惯会在极少数人中得到些许保留,他们不是或者不见得是“专业书法家”,他们是真正的“古人”,有着毛笔书写的“古意”,每一次书写,都是“风流犹拍古人肩”,都是一次或兴味盎然或沉痛哀悼的缅怀。他们用毛笔书写的方式,与颜真卿、王羲之、怀素、黄庭坚、苏东坡这些最伟大的汉字书写者们,心意相通。

中华民族的精神不朽,那么,书法这种传递精神信息、精神力量的娱乐抒情方式就会永远流传下去。

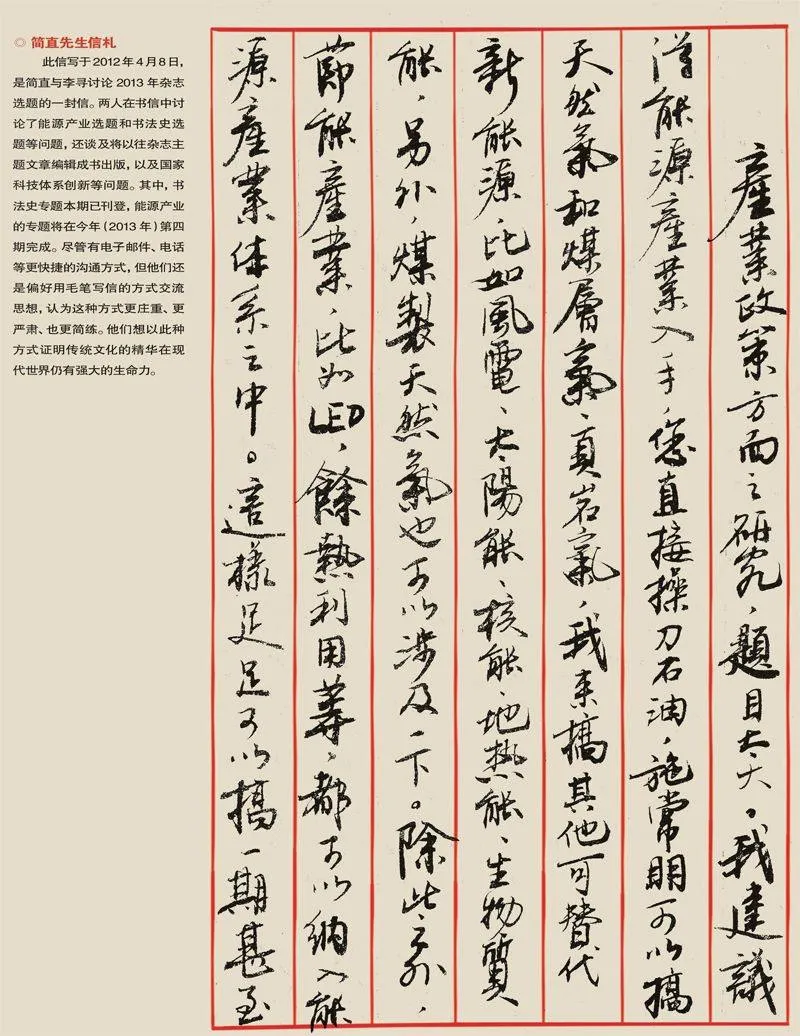

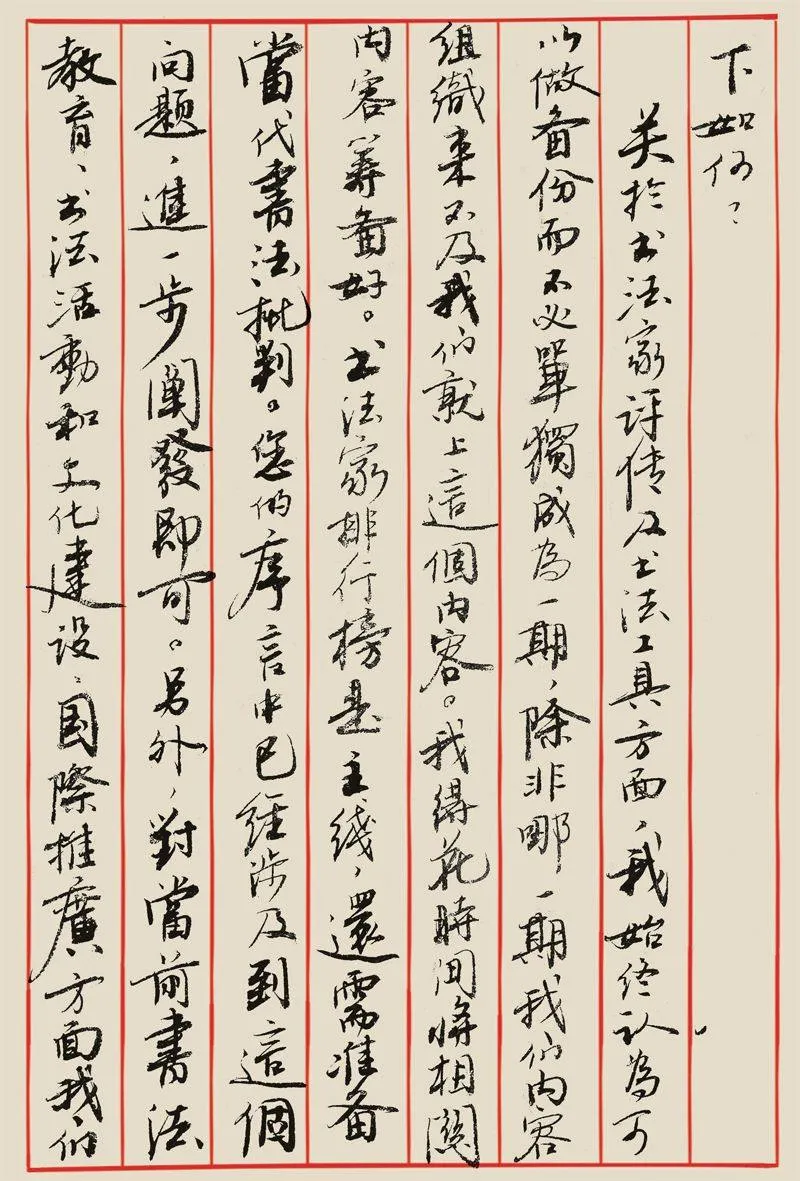

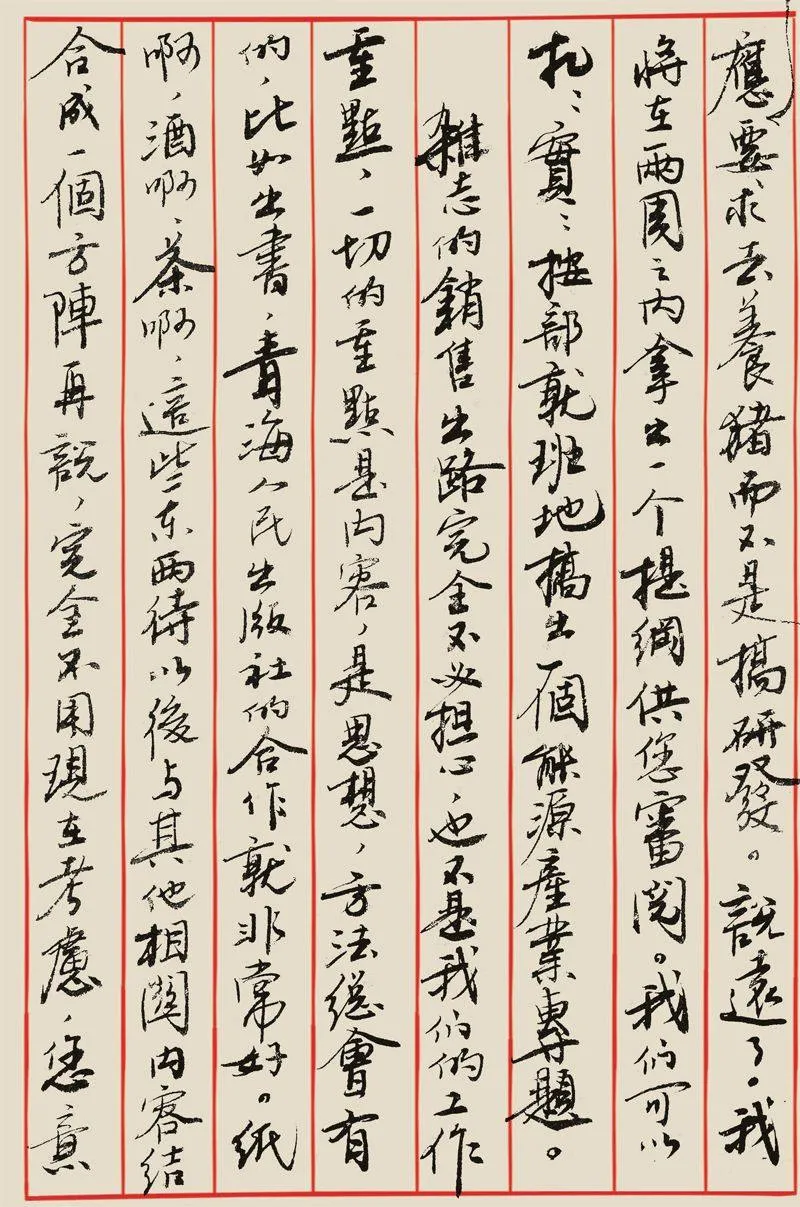

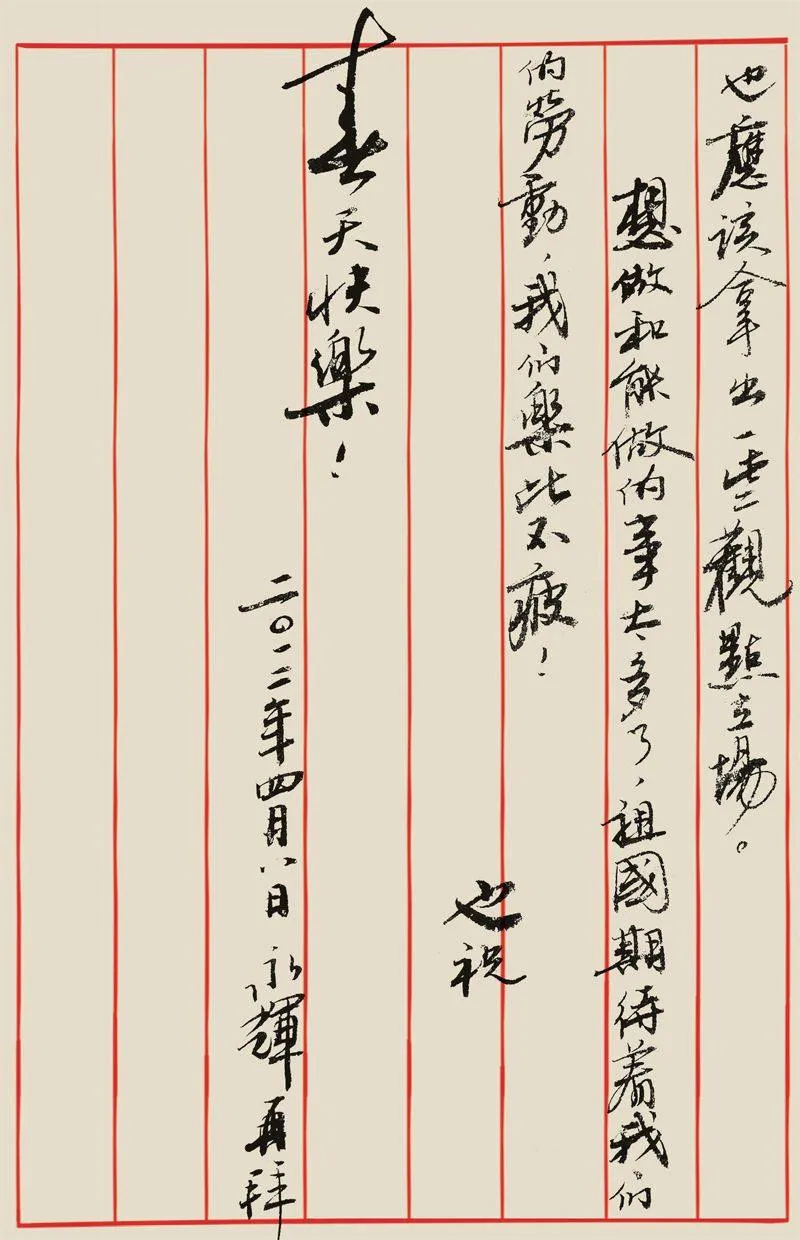

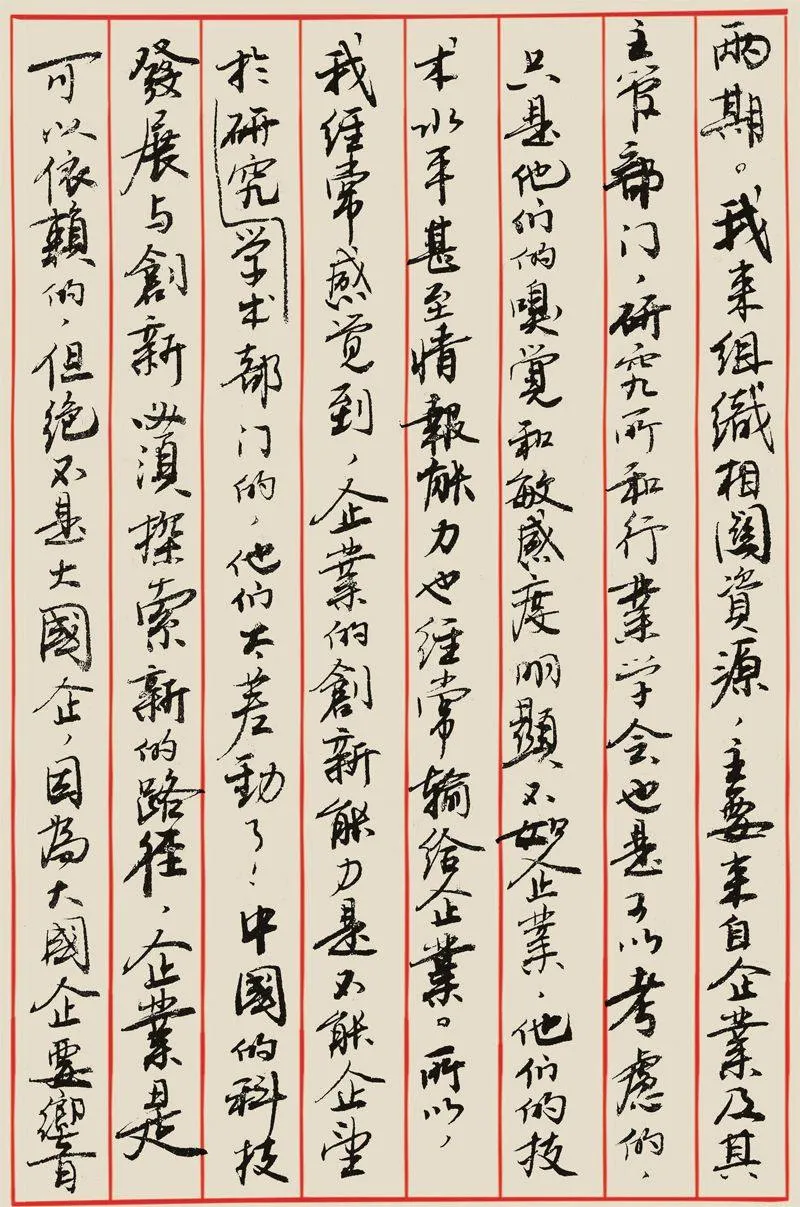

在这里,我还是要引用李寻先生与我在书法通信中的一句话(我们从2008年以来就开始用毛笔通信,至今该有百通):

“书法于我,首先是一种残存的生活习惯,进而是寂寞商旅之中的慰藉,最后发展成为一种文化认同的线索。如同小动物凭借气味识别它的母亲,我们通过书法,找到自己的文化祖先。传统毛笔书法在现代的意义是什么?我觉得是对古典的依恋,是对历史的怀念和向往,是对母亲子宫的挚爱。因此,现代书法的出路或最高境界不是与时俱进的创新(那种创新交给电脑和软件,交给印刷机和刻字机,甚至交给工艺美术家),而在于对古典生活的回溯,通过对笔、墨、纸的运用,通过对汉字的书写,获得一种文化认同。如果把这主张称之为复古,亦无不可。既然复古就要复到极致,复到书法、甚至汉字产生的那个逻辑起点上去。只有在那个逻辑起点上,才能从仰望古人变成与古人把酒言欢,才能像古人一样进入到汉字书写艺术的创造状态。”

会吗?不会吗?

李寻兄这番话一次次撞击我、感动我甚至挟持我,这也是我决定花费4年时间写出这些文字的原动力。笔者今天的一切研究,似乎都只是为了这些极少数人展开的孤独而美妙的精神旅程。这应该匹配我的生命状态与生命品质。

建言当代书法生态

1.普及书法教育当是书法家协会的责任

书法家协会直接接受中国文联的行政领导,从这个角度讲,它更是一个行政组织,所以,所谓“去行政化”是说不通的。既然是一个行政组织,那就得按行政组织的原则办事。行政组织不是商业组织,否则就成了官商。行政组织的成员也不应该经商,就像我国明确规定官员不得经商一样。换一句话说,要想保持中国书法家协会的纯粹性,让这个协会回归它的本职,只需要做一件事:规定并且监督落实,所有协会成员不得出售自己的作品。书法家可以卖字,书法家协会的会员就不能卖字了。这有点不好考核,送和卖怎么区分呢?但是只能这样。一旦查实,就取消该人的会员资格,哪怕因此,书法家协会变得门庭冷落。这样短线的炒作才会变少,用权力换取金钱的腐败才会变少,用钱买官的案例才会变少。

中国书法家协会承担着繁荣祖国书法文化的重要职责,它更迫切的工作是普及书法教育,支持书法活动,促进书法交流,加强书法研究。而不是推动书法产业化并且在产业化过程中牟利。

可是,我们的书法家协会,在普及书法教育方面,严重缺位。中国书法文化得以传承,到底靠什么?是申遗成功?是搞出个书法硕士博士?是评出个国展大奖、兰亭奖?都不是,而是努力促成最大多数的人学习和保留用毛笔书写汉字的习惯,使传统基因不至丢失、灭绝。因此,必须在群众中普及书法活动。必须深刻地认识到,首先是生活的,然后才是艺术的。

在中小学教育中,书法教育是不该被忽略甚至被删除的。每当我看到小学生们从学校拿回来的描红本,就顿觉悲凉。那是印在薄薄的胶版纸上的现代印刷体楷书。学生的任务是描,然后就不了了之,没有批改,没有点评。这种对毛笔、对纸张、对书体、对课程都毫无要求甚至完全背叛要求的情况,就是目前中国书法基础教育的普遍情况。在这个基础上,还搞什么大学书法专业?还搞什么硕士、博士?

书法家协会应该将更多资源向普及教育方向倾斜。编教材,下基层作指导,否则取消会员资格。争取通过10-20年的时间,让一代人普遍接受书法的基础教育,从写毛笔字实践到了解书法史上的人物事件,从临写经典碑帖到自主书法创作,直到安排大学课程,统统作为必修课,必考课,计入学分。实际上,这非常有助于平衡现有文化知识学习,让整个中华大地都成为“书法之乡”。呵呵,这该是教育部的事情,笔者也操心!

2.必须组织资源,打造全新书法教材体系

刚才提到,我们的书法教材很成问题。

实际上,在资讯极度发达的今天,编写经典的、系统的、用全新理念统筹的可以突出现代化信息方式的书法教程,显得尤为必要。

必要性之一,我们的书法活动与传统的实用性书法训练已经完全不是一个轨道,所以不能再遵循从楷书入手的原则。具体怎样入手,笔者已经提出了一己之见(参加本期相关文章),至少,可以多元化。

必要性之二,我们要传承的不仅是简单的形式感层面的东西,更应该将形式感与人格建立起联系,将书法教育中的书法人物、书法事件提到一个显著的位置上来。这是以前书法教程的薄弱环节。

必要性之三,现在资讯传递的方法很多,通讯手段、多媒体渠道已经成为日常生活必需品,因此,要针对这种时代的软硬件特征,组织新的教程资源,而不能固守老的阵地。这一点,笔者有另一篇专门论文在本期杂志中呈现。

总之,看上去书法资源很多,实际上,成系统的、适合普及书法教育的教程却很单薄,甚至没有。有志于书法传承的人士,应该在这方面下一番功夫。

3.书法比赛应该更多与事件相联系

现在的书法比赛,尤其是书法家协会组织的比赛,有严重脱离生活的倾向。

“在书法中看不到生气勃勃的现实生活,也很难看到普通劳动者的名字。尤其是近百年来,我们这个民族所经历的那惊心动魄的灾难、屈辱、挣扎、反抗,那历经沧桑变化、悲欢离合、翻身解放、经济建设、改革开放的风风雨雨,那充满血与火,饱沾酸甜苦辣,可歌可泣、轰轰烈烈的实际生活过程,在书法中几乎统统被隐去了,简直成了一片空白,已经造成了文化意义(包括历史的、美学的)的巨大遗失!真实的生活被各种不着边际的陈词滥调遮蔽着,竟成了书法的盲点!”

上述这段话引自互联网,却没有找到作者的名字。这是一段痛心疾首的话,一段真诚的话。

如何避免脱离生活?那就是与现实生活、与历史文化事件、重要人物挂起钩来。还有,必须彻底摆脱现有的评选机制,鼓励更多的“非书法家”进入到书法比赛中来。浙江卫视前段时间搞了个“中国好声音”,背后肯定有很多难以启齿的“猫腻”,但这种形式可以给我们启发。比如没有专业歌手,比如展示歌手的日常生活而不仅仅是歌手的声音。