说笔

1

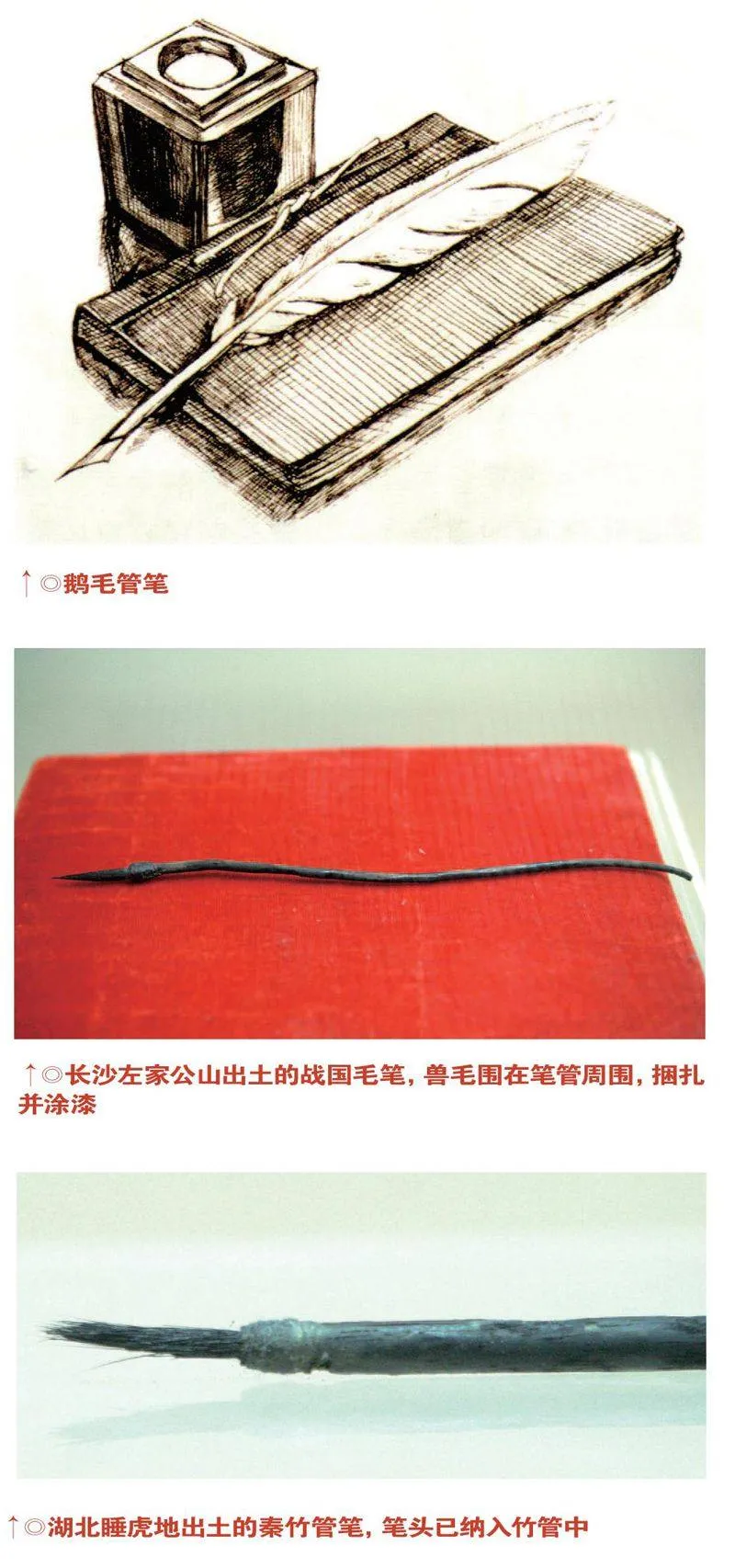

中国人发明毛笔,是较晚的事情,之前使用的当是硬笔。虽然尚未发现西周之前的毛笔实物,但从史前的彩陶花纹、商代的甲骨上可看到些许疑似毛笔书写的痕迹。东周的竹木简、缣帛上的文字或者图案,已广泛使用毛笔。曾侯乙墓发现了春秋时期的毛笔,是目前发现最早的毛笔实物。另外,长沙左家公山出土了战国笔,湖北云梦睡虎地、甘肃天水放马滩出土了秦笔,长沙马王堆、湖北江陵凤凰山、甘肃武威、敦煌悬泉置和马圈湾、内蒙古居延地区出土了汉笔,这些考古发现,都是毛笔自春秋特别是战国以来广泛使用的证据。

2

中国人发明毛笔,是一件很特别的事情。因为按照逻辑,硬笔当然是最方便的。西方人甚至想出了用蜡薄涂在木板上,用硬质尖锐物去写字,也没有想出用毛笔。芦苇笔、鹅毛管笔,从逻辑上也比较好理解。今天,我们熟悉毛笔,脑子里面有了毛笔,往前看,觉得毛笔很好理解,但是站在历史的那一端,往后看,再看看别的民族,就觉得不好理解了。

基本逻辑很有可能是这样的。一开始,就是用竹枝或者细木棒,削尖头部甚至将尖部剖开裂缝,蘸着颜料(很可能是墨)写,写时间长了,笔头磨出了硬质纤维状的分岔,此时由于毛细作用,反而贮墨量提高了。最后人们想出用动物毛取代纤维状的竹木分岔,将其固定在管状竹木上,这就成了原始的毛笔。经过反复改善,最终形成了现在这样的毛笔,将笔头做实,塞进竹管。

毛笔头是软的,虽然它有良好的贮墨功能,比蘸水笔好得多,但却增加了书写的难度,不容易控制。

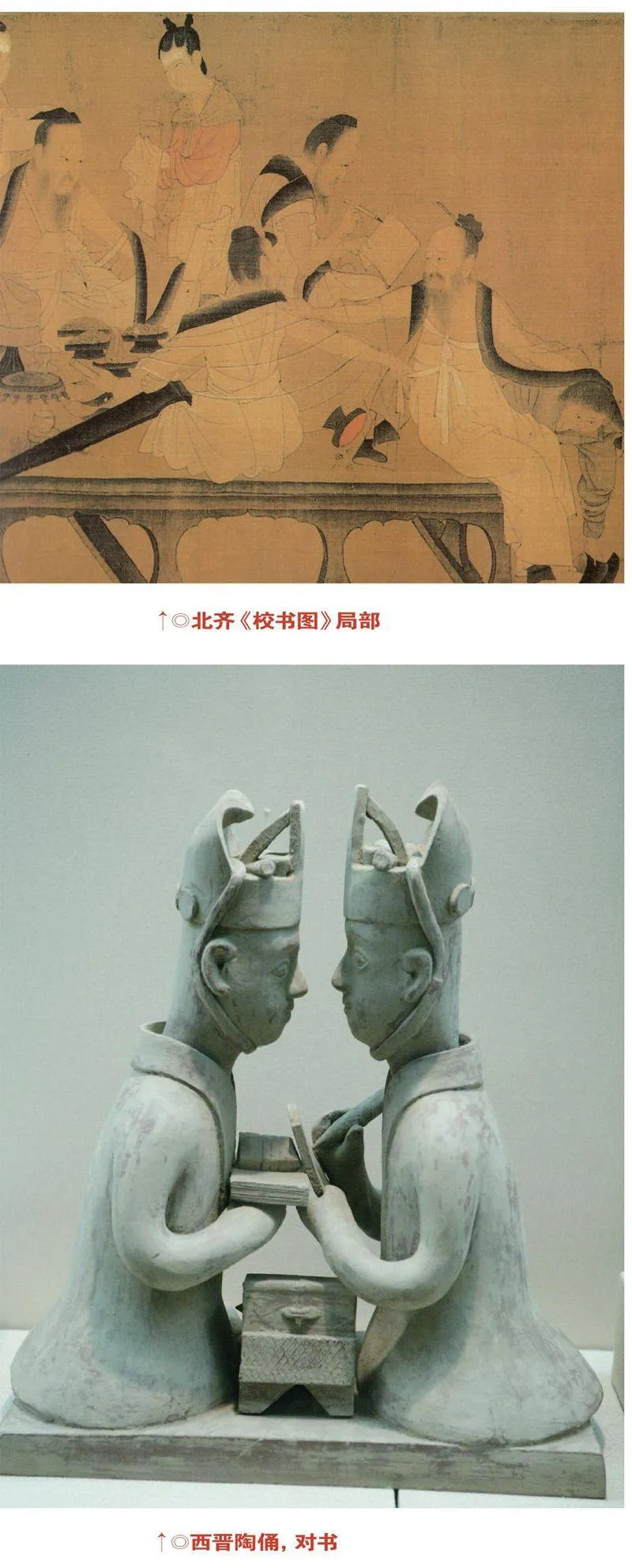

据说在宋以前,还没有桌案,写字是一手执笔,一手拿纸的,这更是高难度的事情,我本人是不相信的。不能因为有几张图的样子,就断定古人都是那样的书写状态。书写,应当有一个稳定的凭借。你看甲骨文上,有绿豆粒大小的字,是刻出来的,那一定有一个支撑物;同样是书记工作,为什么拿了毛笔就刻意不凭借支撑物呢?汉简上的字,可能不用支撑物,因为简椟是硬的(不过我亲眼目睹了银雀山出土的汉简,黄豆粒大小的字,没有支撑去写,不是近距离地写,也很难想象)。但是到了东汉,纸张开始大规模使用,不用支撑物做凭据(书写的桌案),实在不符合逻辑。

这么难控制的东西,为什么还去用它呢?一定有一种魅力,让人一旦上手就很难罢手,这东西就是抒情性。毛笔是满足抒情需求的最好工具。

3

“唯笔软奇怪生焉”。1800年前,东汉大学者蔡邕的这一著名论断,是中国书法理论的基础之一。这句话的大体意思是,正因为笔是软的,笔下的字才摇曳生姿。

硬笔当然也有书法,比如钢笔。钢笔也有弹性,否则怎么会有粗细变化呢?毛笔不仅有弹性,柔韧性更加非凡。随着施加压力的大小,一枝正常的毛笔,可以写出从1/10毫米到10毫米的痕迹,跨度如此之大,这就是表现力的阈值。换一句话说,由于材料的不同,毛笔的表现力大大超越硬笔。

除了粗细变化幅度很大之外,毛笔蘸墨写字的另一个显著效果是笔画质感的丰富。由于单个笔画的面积相对于硬笔足够大,所以呈现出的质感就很容易识别。流畅与滞涩、润与枯、浓厚与稀薄,这些由书写速度、纸张特性、墨水特性所决定的效果,极富暗示性,表达出书写者的状态以及这种状态背后的情绪、人格特征和审美偏好。

在运用毛笔的过程中,由于笔毛软,所以上下波动的幅度(也就是提按的幅度)就明显增加,这也大大拓展了操纵毛笔的运动空间,容易产生运动的快感,对于书写者而言,这种微妙的感觉,是书写带来的一种难以言说的愉悦。现代心理学表明,人类的快感来自于由肢体运动和情绪波动所产生的血压心跳变化、内分泌状况变化、生物电流强度变化。所以,写毛笔字的快感显然大大超越用硬笔写字。

毛笔字与硬笔字或者印刷体字相比,除了结构千变万化之外,笔画粗细也完全不同。不同的人,乃至相同的人在不同的时候,写出的字都是不一样的,这时候,毛笔书法就具备了艺术的一些重要特质,更有利于个性化地抒发复杂的情感。

实际上,个性化地以书写来抒发情感,西方的字母文字也同样能够做到。字母文字完全可以顺畅地表现出节奏感,从而承载抒情的要求,然而,由于没有毛笔,所以逐渐因其装饰性强,成为一种工艺美术方式而不是抒情方式。如果让熟习英文也擅用毛笔的中国人用毛笔去书写英文,相信也可以写出各种风格和美感。但是西方人自己已经不会建立这样的抒情模式,特别是,不会因为这种抒情模式的逻辑成立而产生出相应的书法社会生态。书法艺术只在中国存在,很大程度依赖于一个庞大的善于用毛笔写字的文人群体。

4

我没有更多的资料证明,晋唐书法是硬毫短锋,明清书法是软毫长锋。但是宋以前,宣笔是主流,而对宣笔的称颂,主要集中于紫毫,紫毫是野山兔后脖颈的毛,很硬,比狼毫还硬。到了明清,湖笔是主流,而湖笔的特征则是羊毫,羊毫总算是软毫。这就可以大致推断,毛笔是越来越软了。绝大部分晋唐书法,即使是宋元书法,我们也能大致分辨出,那样风格的字,应该是硬毫所为,而看晚清民国的字,特别是大幅作品,则普遍是软毫所为。这也是毛笔越来越软的主观依据。

为什么会越来越软?我归纳出三方面的原因。

第一,晋唐人写的字小,对贮墨的要求不高,对快速转折的要求高,所以硬毫更适合。而明清人,写的字大,对贮墨要求高,这就要求笔大,但对快速转折要求不高,所以羊毫更适合。

第二,晋唐人没有想过“创作”一副书法作品,书法就是他们的日常工作手段,有好坏之分,但没有明确的自觉的“创作”意识,很自然地去写;而明清人则将书法当成一门艺术,需要去“创作”,所以需要更多的所谓“效果”,羊毫、宣纸,就是为满足这种效果而产生的。

第三,这是最核心也是最容易遭人诟病的一点。自宋代以后,中国知识分子的总体精神状态走向萎靡不振,失去了健康的、蓬勃的、扩张的意志,喜欢在故纸堆里做文章,他们更习惯于孤芳自赏而不是放眼天下,更适应于道貌岸然而不是放纵自由,更是一种人格分裂的精神状态。这样的精神状态就会形成与之相匹配的书法风格,也就找到了容易体现这种风格的工具系统,那就是软毫、宣纸。

因此,毛笔特性的演变,也很可能是书写者精神气质演变的注脚。

5

毛笔由笔杆(硬的,往往由竹木管制成)和笔头(软的,往往由动物毛及化纤毛制成)组成。人们抓住硬的部分,去指挥调动软的部分。

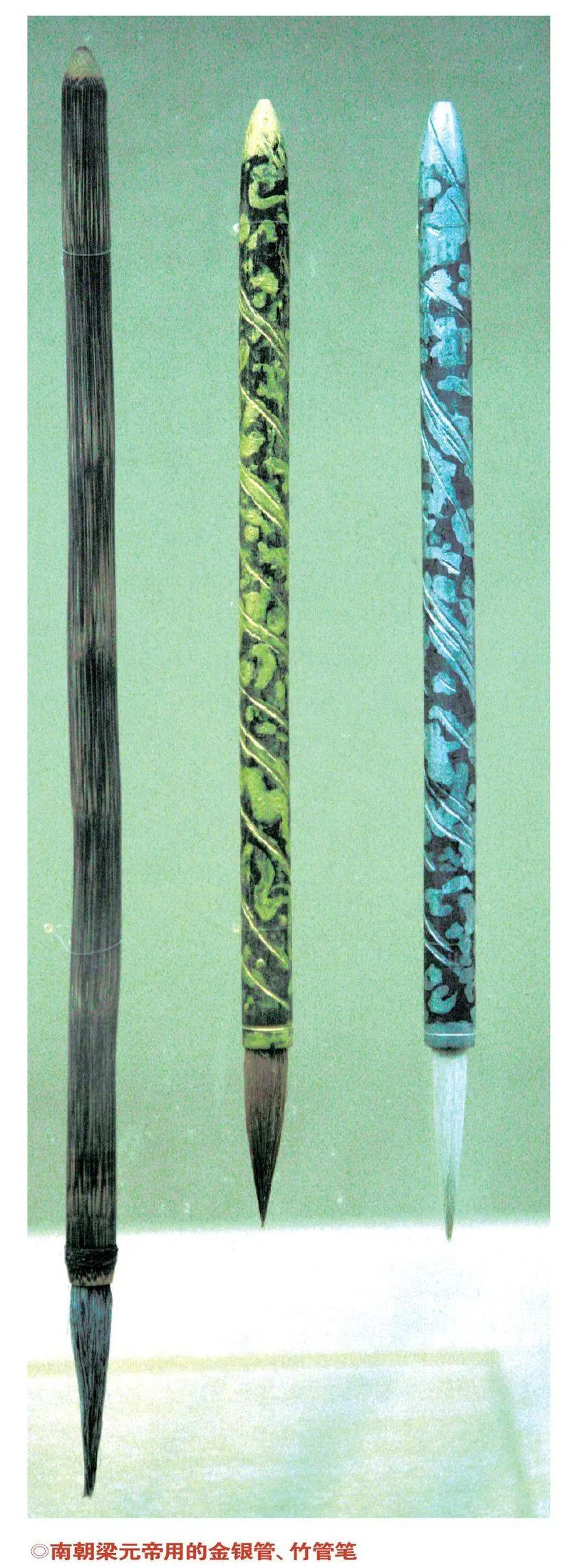

笔杆没什么好交代的,圆、直即可,至于后来的象牙管、玉管、雕漆管、景泰蓝管,那就属于奢侈品了,不是为了好用是为了炫耀。这里着重研究笔头。

笔头的个性千差万别,这里主要揭示两方面:一、材质及其组合;二、形制。

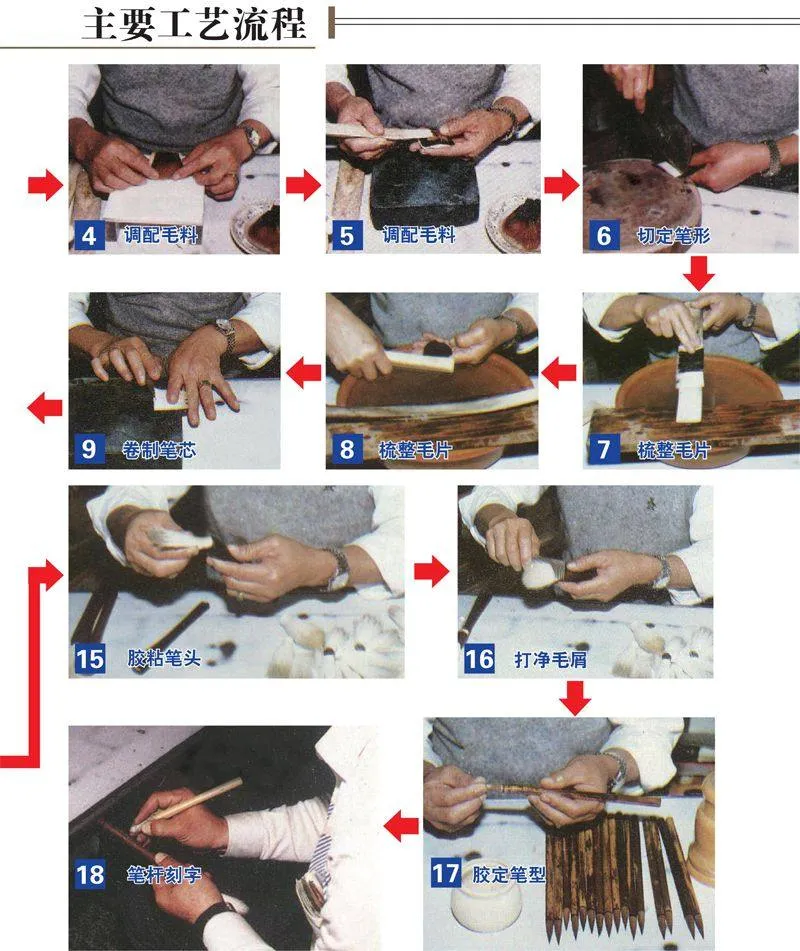

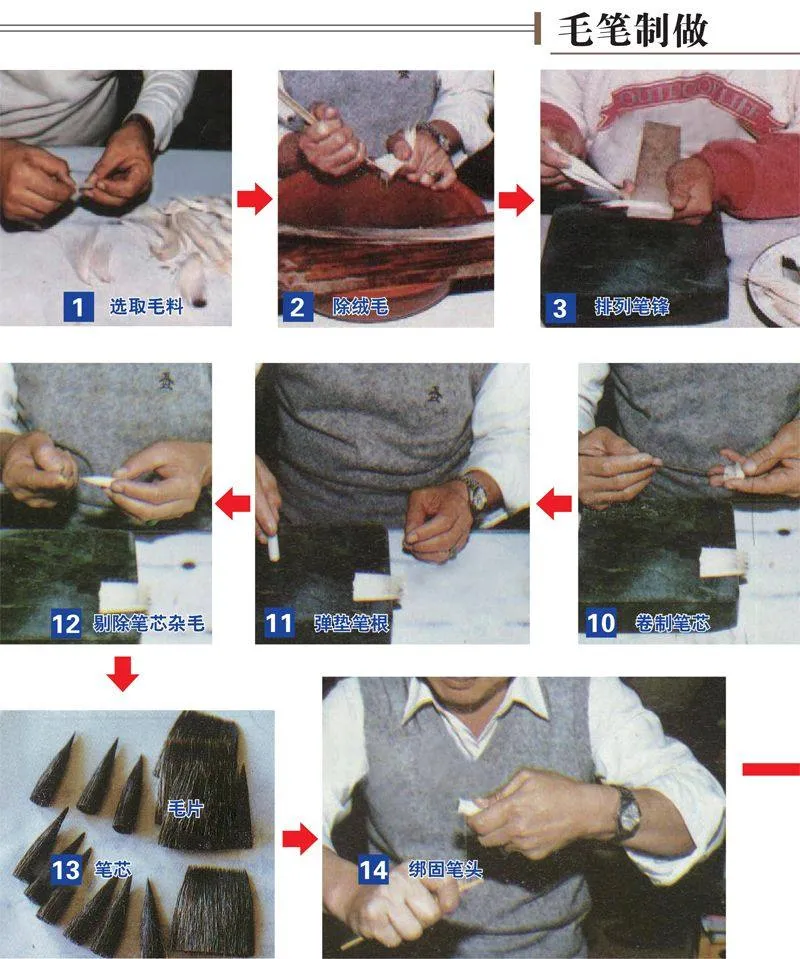

笔头的制作过程很复杂,即使借助图片也很难说清楚,借助视频会好些。简单来说,先要把毛从皮上取下来、去杂毛、弄干净,然后以毛锋为基线对齐,这时要以手工一小撮一小撮甚至一根一根地整理,使笔锋那一端完全对齐,铺展为薄薄的一排待用。再然后根据毛笔性能的不同,将不同种类(或同一种类不同部位)的毛配在一起,反复混合、顿齐,使之均匀,最后分取出其中的一部分,卷成圆锥状,这样,笔核就做好了。在笔核外覆上薄薄的一层毛(主要是羊毛),最后用线绑紧捆扎,成为笔头。

制作笔头的工艺流程有70多道,除了梳毛以外,均必须由手工完成,因为过程非常细致,全靠笔工的眼力和微妙的感觉,主要的原则是均匀整齐,毛锋的对齐、毛片的铺展、配毛的混合、反复的剔除、甚至最后的捆扎,有任何一道工序毛糙,笔就不好写,因为毛笔使用者是八面出锋,它不像钢笔,只使用一个方向,毛笔是完全的锥状,各个方向都需要受力弯曲,稍有不均匀,就有缺口,一有缺口,笔画就有残缺。

当然,这是基础要求,笔的个性,是由书写者和笔工共同决定的,各种毛的配合比例以及配合结构,加上不同的形制,毛笔的个性就不同。

下面简单说说各种材质。

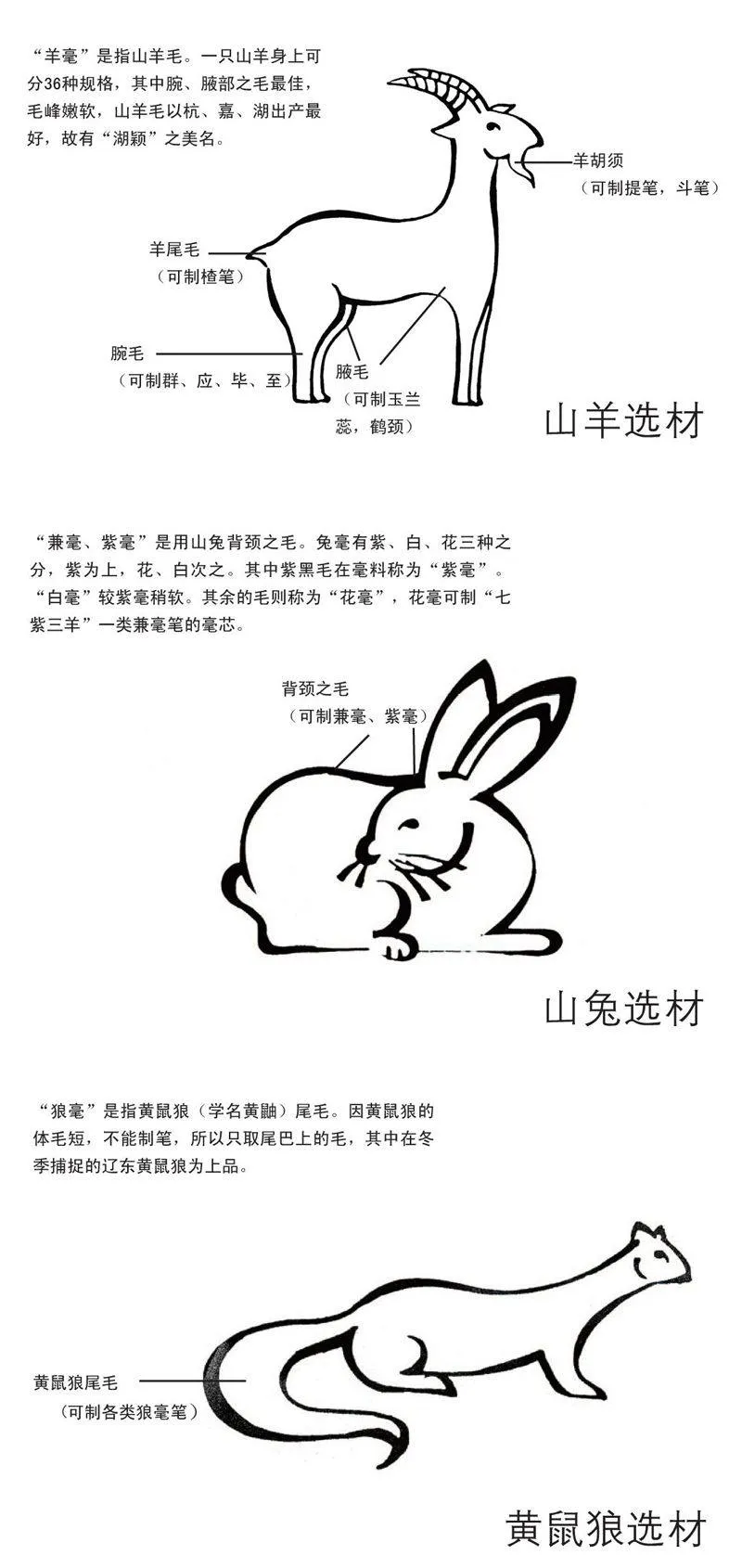

材质主要是动物毛,再配以化纤毛和植物纤维(主要是萱麻)。动物毛有三大类,羊毛、黄鼠狼毛、野兔毛,为了丰富毛笔的表现性能,历代笔工添加了诸如猪、马、貂、獾、鸡鸭甚至人发等各种动物的不同部位的毛,参入到笔头中。这里主要讲羊毫、狼毫、紫毫和现在最大宗的配毛——尼龙,一种化纤毛。

现在市场上的毛笔,为了降低成本并且不降低毛笔弹性,绝大部分毛笔都加有一定数量的化纤毛,其特征是毛的一致性极好,弹性甚大,表面极为光滑,所以缺乏毛与毛之间的吸附力,又由于内应力非常一致,也就缺乏柔韧性。这就带来两大弊端,一是不贮墨,二是运笔方向转弯后,笔毛却很难跟着转折过来。

通过对化纤毛的显微观察,我们可以清楚看到其表面犹如塑料一般平滑,没有细绒毛和表面缺损,所以毛细效应很弱,锁不住水分,毛与毛之间也缺乏纠结力,在外力作用下很容易“各行其是”,锋不容易聚合(很多笔写写就散锋,往往是配进去的化纤毛过多)。弹性过大和内应力的一致性,导致在外力作用下形成弓形变形,而不像动物毛那样有“让劲”,做一个形象的比喻,化纤毛类似扁担,而动物毛则类似柳条。前者只能在一个方向上弯折,而后者可以在任何一个方向上弯折,而且还能“蛮拧”,还能多次弯折。

使用毛笔最多的动作就是转弯,连续不停地转弯。化纤毛不能满足这样的要求,所以不能直接用来做笔头,必须加上动物毛。直接做笔头的也有,很多排刷就是用化纤毛,因为它不需要转弯。

在没有化纤毛之前,人们只用动物毛来做笔头。

在显微镜下观察,动物毛表面不是很平滑,有很多缺损,一致性也不好,所以毛细作用就很强,能吸住水分。众多的毛聚在一起,一旦沾水,相互之间就有很好的纠结力,水像粘合剂一样,吸住每根毛。每根毛往往毛尖柔软,毛根略硬,所以笔锋就容易有“让劲”,在外力作用下很容易转向、折回。这就是为什么造毛笔一定要用动物毛的原因。

一枝好毛笔,实际上没有太明确的标准,因为书写者的诉求不同,拿一枝石獾笔去写王羲之的字,谁也写不出来。因此,为了应对不同的诉求,就必须理解各种材质的特性、作用以及相互之间的配合。

下面列出常用的四种材料的特性,这里远未包括像猪鬃、牛毛、马毛等各种常用辅助材料。

很少见到纯羊毛或者纯狼毫或者纯紫毫,即使纯羊毫,也必须采用不同部位的毫毛。有的部位的毛适合做笔核接近笔根笔腰的部位,坚实硬挺;有的部位的毛适合做笔锋,弹性好且柔韧;有的部位的毛适合做裹毛,覆在外层,起到贮墨的作用。

总之,笔头是一个综合体,各种性质的毫毛按照不同的比例结构搭配起来才能达到针对性效果。

中国的工具之所以有神秘性,不仅在于配比的不同,还在于组分经常“灵机一动”,比如配进去一些牛毛、马毛、猪毛、人毛,让毛笔的特性大改,而这些组分又完全不是标准化的。所以得到一枝好笔,很多情况下是一种“缘分”。理解了这种缘分,也就有可能为理解中国艺术打开了一条门径。

应该说明的是,笔的材质及其配比组合,决定了笔的大部分性能,但是,书法工具之所以难以说清楚,是因为变量多,排列组合就多。就比如弹性吧,照理来说应该只与材质相关,但经验表明,竟然与水和墨也有关系。比如羊毫,在没有水没有墨的情况下,弹性很差,一旦饱含水墨,弹性则大幅度提升,并且,单纯含水时的弹性也大于含墨之时。

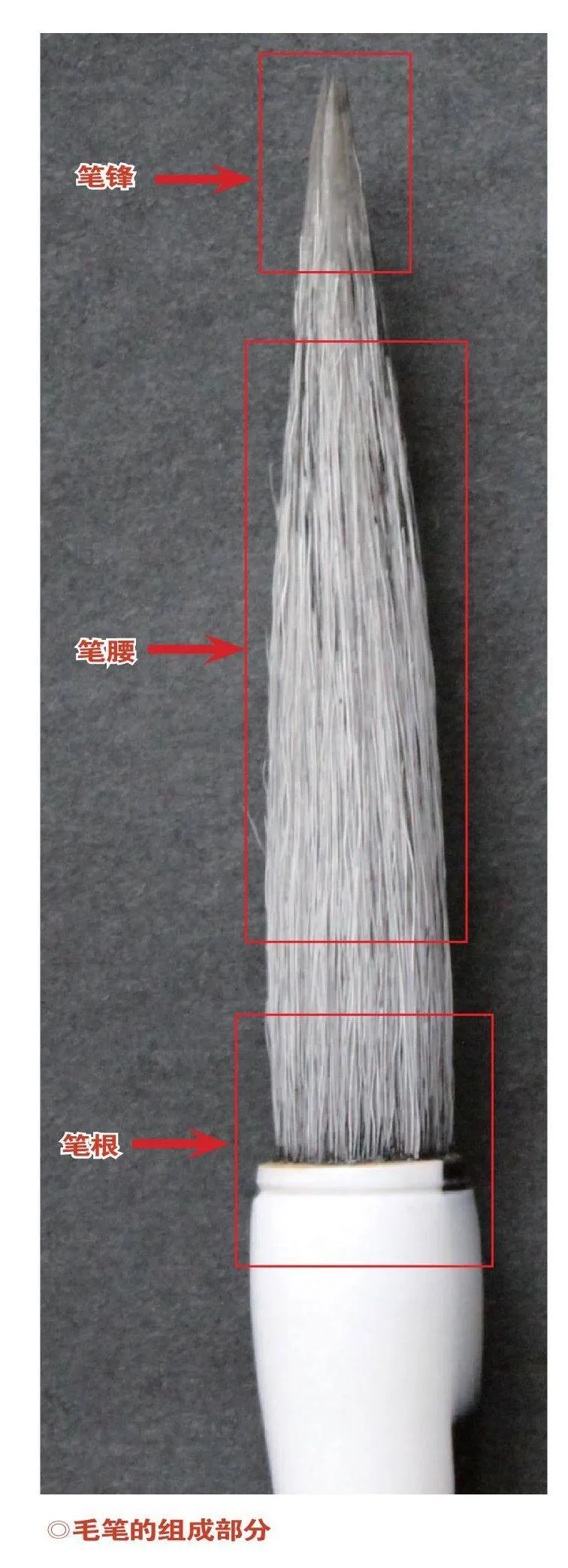

笔的形状是另一个决定因素。笔头大致分为三部分:笔根、笔腰、笔锋。笔根一般用不着,它的作用是集束并固定在竹管内,经常用萱麻、猪鬃或者化纤。笔腰之用主要在于决定笔的强弱,类似于人的躯干,经常掺杂一些化纤。决定笔画形态细节的主要是笔锋,类似于人手,细节处往往只能由手来操作。落笔和出笔的时候,最先切入且最后离开纸面的部分是笔锋,它决定了笔画两端的基本形态,并且,由于侧锋的必然存在,也很大程度决定了毛笔在转弯时和转弯后的笔画外轮廓。

决定毛笔特性的部分是笔腰和笔锋。笔腰决定大格局,笔锋决定细节。打个比方,搬石头,得腰板硬;绣花,得手巧。

笔锋有长有短。一般来说,长锋笔的表现力更丰富。西安书院门龙凤笔庄的张正勇先生就非常擅长制做长锋笔。长锋并不是出锋有多长,也不是笔头的长度与圆径之比,而是笔锋部分所占笔头部分的比例。张先生可以当面“揪毛”,一层层将笔腰附近的毛拔掉,就是为了给笔“瘦身”,最终,笔腰下方的毛渐渐稀疏,笔锋则孤立出来。由于他选的毛好,笔锋凸显以后,坚挺,锐利,写起来,真的是笔笔如刀,有锋芒,起笔转笔处均有丰富变化。他的笔,干的时候很不好看,稀稀拉拉,不整齐的样子,而恰恰,他所想达到的笔形,是个尖底的V型,而不是我们普遍看到的有点饱满的u型。这样的笔形,想写出厚重丰满的字就不灵了。

所有的工具都一样,是一个系列,以完成不同的任务。木匠有斧头,用以劈开木材,下大料;有锯子,用以开料和切断;有刨子,用以更平整表面。毛笔也是,要看你的任务是什么。

写颜真卿、欧阳询的字,宜用中性的兼毫,笔锋无须长;写柳公权的字,宜用偏硬的兼毫,笔锋略长;写王羲之尺牍,宜用偏硬的狼毫,笔锋不宜长;写礼器碑,宜用硬毫;写汉隶中的华山庙碑、曹全碑,则宜用偏长偏软的硬毫;而同样写汉隶中的张迁碑,要偏短的硬毫;写隶书摩崖石刻的石门颂,则宜用偏软偏长的兼毫。

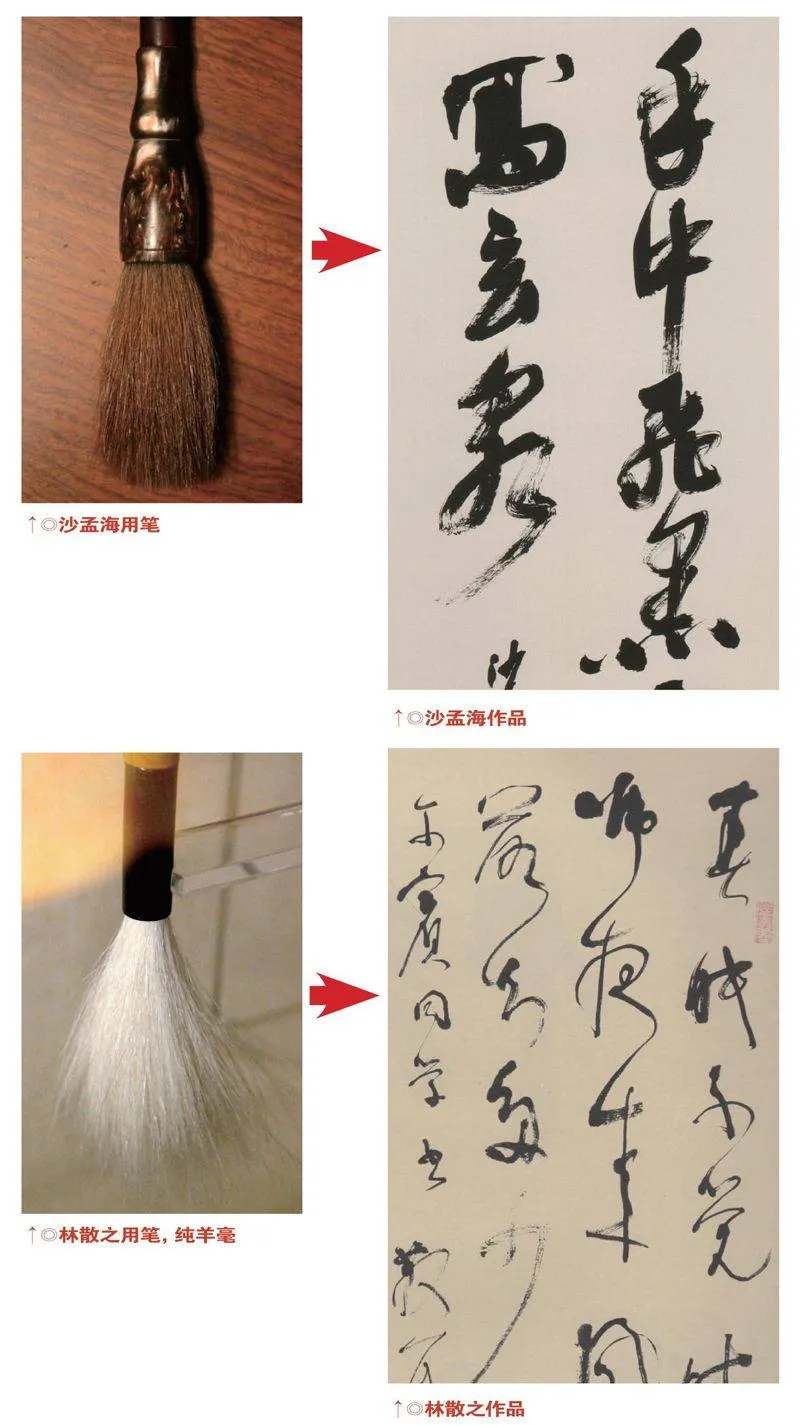

我们无法全部还原古人写某一个帖时用什么笔,却能通过现代书家的影像资料知道笔的不同及其效果。例如沙孟海,他的字,有雄强之势,不太在乎细腻的笔画表现力,所以他用的笔,往往是楂笔,短而粗,生力处在笔腰。林散之呢?则特别善于使用长锋兼毫甚至长锋羊毫,所以他的字,笔法细腻,极富表现力,但却雄强不起来。

6

一个好的笔工,就是懂得如何搭配各种毛、做成怎样的笔形以达到一定效果的制笔者,他不仅要手艺好,而且要会写字,对书法有很深的领会。

我一直有个想法不能得到实现。消除那些毛笔的命名,直接叫那些经典碑帖的名字。比如叫“颜楷”,叫“争座位”,叫“柳公权”,叫“晋人尺牍”,叫“兰亭序”,叫“怀素自序”,叫“黄山谷”,叫“米芾行稿”,甚至叫“傅山大草”、“康氏对联”、“毛公大草”等等,然后再分不同规格。

从技术上讲,完全可以做到毛笔特性与经典碑帖效果之间的一一对应,彻底解决现在的书法学习者妄图用一枝笔包打天下的问题,也彻底解决现在多数笔庄给各种材质与笔形的毛笔命名中乱七八糟、玄而又玄的问题。这当然也有难度,因为古人只留下了墨迹,却没有告诉你他当时用的什么笔、什么纸。

我拜访过很多笔工,和他们交流。根据他们的经验,制笔不算难,难在对笔法的领悟。然而,真正领悟笔法的人,又懒得去做毛笔了。做笔的人不懂字,写字的人不做笔,结果就是,好笔很少很少,要碰运气。我用笔无数,罕遇好笔。

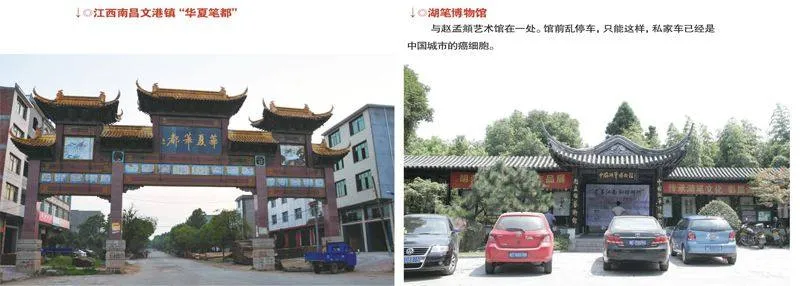

有很多笔庄,最出名的是“农耕笔庄”,在江西进贤文港镇。邹农耕先生现在应当不再亲手制笔了,但是由于营销方面的天才,农耕笔庄算是一个品牌,几乎包括了所有形制所有材质所有规格,写字的人应该能从中找到自己合用的。值得称道的是,农耕笔庄的销售表单中明确标出笔头的材质与规格,描述了弹性程度,还有建议的书法风格。

文港还有一个蜚声江南的笔工,叫周鹏程,他的笔制作考究,笔性晓畅通达,各类笔都做得不错,特别是出锋不太长,写王羲之、颜真卿一路风格稿行风格的笔,做得最有心得。

在西安书院门经营龙凤笔庄的张正勇先生,算是特殊的一例,他的笔价格颇贵,但是有道理。直到现在还看不到其他人能做出像他这样的笔,看上去秃头光颈,用起来笔笔如刀,使转如意,一支笔既可写出蝇头小楷亦可写出半尺见方的大字。

安徽泾县也有做宣笔做得很好的,像以前宣笔厂的老师傅朱宝祥主理的聚宝宣笔厂,还有陈晓明主理的德润宣笔厂,都能做出好笔。只是他们没有能力建立起像“农耕笔庄”这样的渠道和品牌,只能默默无闻。今天中国数以千计的笔工就这样默默无闻地贡献出他们的手艺,养家糊口,而那些得时的书画家们却俨然富同巨商,世道就是如此。

7

现在市面上流行的笔,大都叫“湖笔”。说是产地为浙江湖州,实则不是。就像“上海菜”一样,哪里来的上海菜?无非是上海出名了,把一些淮扬菜、宁波菜、苏州无锡菜凑凑,弄出一个“上海菜”的名号。

“湖笔”确实在历史上很出名。南宋时,处在宋金前线的宣州,大量笔工因避战乱向东逃亡至湖州,也就是首都临安的北面,紧邻太湖之阴。元人进犯,也未在湖州动兵,因此大约在元代,“湖笔”取代了当时正在没落的“宣笔”。这与赵孟頫是湖州人也有一定关系。赵孟頫以擅书而位居一品大官,对家乡已有根基的文化产业做些扶持也是应该的。

湖笔本身的特点可以说出一大堆,什么选料精啊、工艺精啊,和其他笔一样。但从历史上看,湖笔最突出的特点是擅长做羊毫笔。在宣笔时代,也就是晋唐两宋时,羊毫不占主流,人们留下的对宣笔的赞美,多与紫毫相关。也就是以元代作为分界点,元代之前是硬毫笔占主流,满足于稿行等实用需求,元代以后是软毫笔占主流,满足于创作等艺术需求。

现在的湖笔已经什么都能做,正像现在的宣笔也这么宣称。擅做紫毫的宣笔竟然也出品了刘海粟先生发明的“莲蓬斗笔”、林散之先生发明的“鹤脚”这样的软毫经典。

事实上呢?现在的湖州和泾县既不产羊毫、狼毫、紫毫也不产笔管,实际上只负责装配和贴牌,有些甚至装配都不搞了。那谁在真正制笔呢?

江西南昌进贤县有个文港镇。文港生产毛笔从东晋就开始出名,至今有1500多年的历史。那时,文港一带称“临川”,王勃在《滕王阁序》中有“光照临川之笔”一句,有人说这“临川”不是指谢灵运,而就是指文港这一带。“出门一袋笔,回家一袋皮”,千百年来制笔、收皮、卖笔就是文港人的生活。清代,文港毛笔生产进入鼎盛时期。文港毛笔品种繁多,笔类齐全,分狼毫、羊毫、紫毫、石獾、斗笔、眉笔、条屏、排刷8大类共1000多个品种,远多于湖笔、宣笔自称的300多个品种。文港有全国最大的毛笔市场和江南最大、全国第二的皮毛市场,是全国最大的毛笔、钢笔、圆珠笔和铅笔集散中心,号称“华夏笔都”。但文港毛笔从来不出名,大多数文港出来做毛笔生意的人,也说自己做的是“湖笔”,而不是“赣笔”。而对于湖笔的高价格,文港人总是愤愤不平:“这不都是我们做的笔吗!”

根据公开资料,文港批发出去的毛笔,平均每枝5元,而变成湖笔之后,平均每枝20元。我总是很难想象为什么形成这样的商业形态,文港人创造了最大的价值量,却站在价值链的最低端!