城镇化进程中人口流动的变化趋势

摘要:为了清楚反映我国流动人口基本情况和变化趋势,我们主要利用2010年第六次人口普查数据中有关流动人口的数据以及2000年第五次人口普查数据、2005年1%人口抽样调查的数据开展相关研究,最后有针对性地提出了政策建议。

关键词:城镇化 人口流动 人口普查

人口流动促进了城镇化发展,为工业增强了竞争力,为城市增加了活力,为现代化增添了动力。把握中国流动人口的空间分布格局和趋势,对促进我国城镇化健康发展具有重要意义。

一、人口流动趋势增强

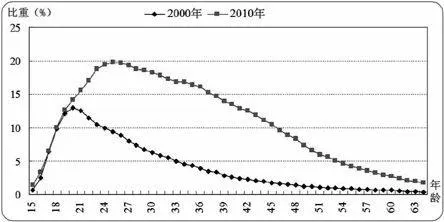

我们用各年龄流动人口占同年龄人口的比重来描述人口流动趋势,总体来看人口流动趋势在不断加强。如图1所示,2010年各年龄流动人口的比重较2000年、2005年都有明显的提高。2000年五普时,流动人口比重超过20%的年龄段为17—27岁,其中19—21岁的比重超过30%。到2010年,流动人口比重超过20%的年龄段,延长到了16—42岁,而流动人口比重超过了30%的年龄段,延长为17—29岁。人口流动趋势的增强,意味着对人口管理难度的增大。

二、务工经商是主要外出原因,外出务工年限在延长,但45岁以后务工比例明显下降

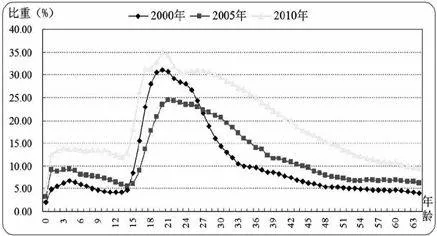

2000年五普、2005年1%人口抽样调查和2010年六普时,因“务工经商”外出的流动人口占流动人口总数分别为30.7%、43.1%和45%,而在2005年和2010年时,省际迁移流动人口中“务工经商”的分别占到了73.36%和74.68%。如图2所示,2000年,因务工经商而外出流动人口占该年龄全国总人口比重超过10%的年龄段为19—24岁,到2010年,超过10%的年龄段,已经延长到18—45岁,但是在年龄超过45岁以后,外出比例出现明显下降。

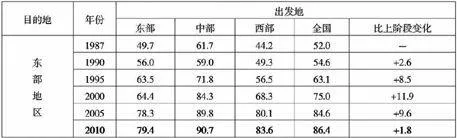

三、东部是人口主要流入地,但吸纳流动人口的比重已接近峰值,未来吸纳流动人口比重将逐步下降

2010年,东部地区吸纳的跨省流动人口比重达86.4%。从1990年到2010年的二十年间,东部吸纳跨省流动人口的比重增长趋势来看,东部地区吸纳流动人口的比重已基本达到峰值。1995—2000年,东部地区集中跨省流动人口的比重提高了11.9个百分点。但随后增加幅度逐步减小,2000—2005年,东部地区吸纳的跨省流动人口比重增加了9.6个百分点;而2005—2010年比重仅增加了1.8个百分点。从东部地区吸纳的跨省流动农民工来看,东部吸纳的比重已经开始下降,2010年农村跨省流动人口的84.7%集中在东部地区,较2005年减少了1.3个百分点。

2010年珠三角、长三角吸纳跨省流动人口分别为2150万人和2818万人,分别较2000年增长了42.8%和200%。但是,珠三角吸纳流动人口的比重在下降,而长三角吸纳流动人口的比重亦呈现增速放缓的趋势。2000—2005年,长三角吸纳跨省流动人口比重提高了8.1个百分点,但2005—2010年仅提高了4.4个百分点,增长幅度缩短近一半。2000—2005年,珠三角吸纳跨省流动人口的比重降低了2.9个百分点,而2005—2010年比重降低了6.3个百分点,比重下降的幅度进一步扩大。

四、中部地区吸纳流动人口的比重开始上升,西部地区吸纳流动人口比重下降趋势减缓

2005—2010年,中部地区吸纳的流动人口比重增加了0.8个百分点;而西部地区吸纳的流动人口比重减少了2.6个百分点,减小幅度较2000—2005年缩小了2.8个百分点。另外,2005—2010年中部地区吸纳的来自东、中、西部地区的跨省流动人口比重分别增加了1.2、0.5和0.6个百分点。而从吸纳农民工来看,2010年流向中部地区和西部地区的农村跨省流动人口的比重分别较2005年提高了0.1和1.2个百分点。根据国家统计局农民工监测数据显示,中部、西部务工的农民工人数增长较快,并且增长率不断上升,中部地区的增长速度由2010年的7.2%上升到2011年的8.1%,西部地区的增长速度由2010年的9.3%上升到9.6%,远快于东部地区。在中部、西部务工农民工占农民工总量的比重也逐年上升。

五、结论和政策建议

(一)人口流动趋势逐渐增强

人口持续的大规模流动,会带来一系列社会问题,未来随着城镇化政策落实,人口在空间上大规模流动的趋势还将继续存在,如何应对这一趋势?

政府管理中要充分考虑人口流动的问题,并为之配套相应的公共资源。一是逐步改善流动人口的居住条件。在流动人口集中居住的地方,要加大对上下水、供电、供气、供暖、道路、污水处理、垃圾处理、通信、网络等基础设施以及文化、教育、医疗卫生、通讯等公共服务设施的建设投入力度,做好农民工集居区与主城区道路联络线建设;二是根据人口流动的趋势来规划相关社会公共服务网点的布局,以及公共资源的配置;三是要把农民工集居区基础设施项目建设作为未来政府基础设施投资项目的切入点。

(二)农民工就业年限延长,但是他们45岁以后便要返乡

因此需要推进农民工市民化,延长农民工在城镇务工的劳动年限,对缓解城镇“用工荒”、提高城镇化质量等都具有重要意义。如何才能创造条件,使农民工能够“留下来”?

一是在户籍制度改革方面,要逐步解决那些长期在城镇定居,已经基本上和城镇居民融为一体的举家迁移的农民工的进城落户问题;中西部的小城镇应当全面放开户籍管理,大中城市也应根据农民工在城市就业居住的年限,把举家迁徙在城市长期就业的外来务工经商的农民,解决城镇落户问题。此外,还要进行相应的公共服务配套改革,并将相关支出纳入财政预算。

二是在社会保障方面,消除农民工在流入地参加各项社保的制度障碍,允许农民工在流入地参加灵活就业人员社会保险、城镇社会养老保险、城镇社会医疗保险等,此外还应加强政府对企业缴纳社保问题监管,提高农民工参加各类社会保险的参保率。

三是在就业和劳动培训方面,应取消政府公共服务对外来流动就业的农民工的歧视,应取消在办理城镇政府有关服务项目中,要求出示本地身份证件的限制;城镇的就业不应对农民工实行限制,应开放所有的岗位,允许农民工参与就业竞争;城镇对低收入人口的就业培训计划,也应该把农民工作为培训对象。

四是在农民工子女教育方面,要切实保障农民工随迁子女教育权利,继续落实公办学校接收农民工随迁子女的政策,同时要先解决民办子弟学校的农民工子弟学杂费补助问题,逐步放宽民办学校的办学门槛;要增加对接受义务教育阶段学生的民办学校教育设施的补贴力度,逐步改善办学条件;尽快落实农民工子女在流入地参加高考的实施办法,并逐步降低门槛。

五是其他方面,在购买经济适用房和租用廉租房、购买汽车办理银行贷款手续等,以至于办理婚姻、出生、计划生育等事宜,应允许持有暂住证明的外来农民工享有同等权益。

(三)东部地区吸纳流动人口的比重将趋于稳定甚至会出现下降,人口向中西部地区流动的趋向逐渐显露

东中西部地区要根据人口流动所呈现的不同趋势,相应采取政策措施。

东部地区要处理好产业升级与增加就业之间的关系,为流入人口提供充足的就业机会,同时要加强对流动人口的服务与管理,改善他们的居住生活条件,使他们稳定在城镇居住和就业,促进流动人口融入当地社会,真正起到扩大内需的积极作用。

中西部地区要重点支持具备承接产业转移条件的中小城市和小城镇,中央政府要把一些项目、投资和建设用地指标向这些中小城市和小城镇倾斜,在财政税收、土地、金融等方面给以政策支持,引导返乡农民向这些小城镇集聚;在产业的选择上,要重点扶持传统工业和劳动密集型产业,并且解决好基础设施配套问题;在促进农村人口向非农产业转移的同时,还要做好农民工返乡回流工作,要适时出台有关政策扶持返乡农民工创业。

(徐勤贤,1976年生,江苏南通人,国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心助理研究员。研究方向:城市管理和区域规划。石雪花,1980年生,山东临沂人,中国粮食研究培训中心,博士。研究方向:人口发展、粮食经济)