中国制造业产品内分工的测度

[摘要]本文通过梳理国内外学者对产品内分工的研究文献,探讨对产品内分工的科学定义,选择合适的指标测度我国产品内分工的水平并对如何破解新型国际分工条件下制造业存在的困局提出政策建议。

[关键词]制造业;产品内分工;测度

[中图分类号]F274 [文献标识码]A [文章编号]1005-6432(2013)44-0011-04

1引言

20世纪后期以来,在经济全球化向纵深发展特别是国际分工已经从产业间、产业内进一步深化到产品内分工的新型格局之下,参与国际贸易的形式发生了重大变化。分工的细化使各国的比较优势不再停留在最终产品,更多地体现为全球价值链上某一特定生产区段或生产工序上。传统的产业间、产业内分工暗含着一个基本假设是产品生产是在一个国家内独立完成的,产品具有不可分割性,而新型的产品内分工则打破了这一基本假设,认为一国只需具备生产产品的某一区段或工序的生产能力即可参与国际分工,即将比较优势理论从产品层面深入扩展到工序层面。[JP]

产品内分工对发展中国家既是机遇又是挑战。机遇在于发展中国家通过产品内分工能进一步参与到全球化的分工体系中,并通过技术外溢、模仿创新、干中学等实现产业结构的渐进有序升级过程;挑战在于产品内分工很有可能使发展中国家锁定在全球价值链的低端生产环节,面临“高端产业低端制造”的困局。以2011年数据为例,中国出口高达1.899万亿美元,但加工贸易占比44%;高新技术产品出口近5487.9亿美元,占总出口额的28.9%;尤其是知识与技术高度密集型的软件和芯片出口不到1.74%;全国申请的专利达到96.05万件,但实用新型与外观设计占比82%,技术含量较高的发明专利不到18%。这种低端的发展模式激化了资源与环境的矛盾,严重阻碍了中国可持续发展的道路。

本文旨在回答以下几个问题:在新形势下,如何科学定义产品内分工的内涵,如何准确测度中国制造业参与产品内分工的水平,如何在新型国际分工格局下破解我国制造业发展中存在的困局,以适应经济的持续发展。回答这些问题,既具有深刻的理论意义,又具有重要的实践意义。

2文献综述

20世纪60年代,垂直两阶段生产模型的构建促使经济学家开始对产品内国际分工进行研究,其中以Balassa(1967)为代表。20世纪80年代初,Dixit and Grossman(1982)将垂直两阶段模型进一步扩展为垂直多阶段模型。20世纪90年代以来,随着产品内分工的大规模发展,经济学家开始对产品内分工进行更为广泛而深入的研究。Ardnt(1997)首次提出“产品内分工”的概念,认为产品内分工所带来的资源配置效应与技术进步有相似之处,有助于提高分工效率,增加产品产出,推动国际贸易的发展。Krugman(1994)认为产品将不同生产环节配置在南北方不同国家之间的分工模式是一个“双赢”(Win-Win)的过程。进入21世纪,学者们对产品内分工进行了更为充分的研究。David Hummels,Jun Ishii and Kei-Mu Yi(2001)认为垂直专业化即嵌入在出口产品中的进口投入品的价值,在此理念的基础上提出了测度垂直专业化的方法,即VS方法。他们利用OECD 10个国家的投入产出表及4个新兴市场国家的数据计算了这些国家的垂直专业化水平。

与国外学者相比,国内学者对产品内分工的研究较为滞后。理论研究方面,卢峰(2004)通过比对产品内分工与其他分工概念的联系与区别,分析了产品内国际分工的决定因素,初步建立了一个以产品内分工概念为核心的分析框架;高越、高峰(2005)在总结垂直专业化分工理论基础的前提下,根据1997年和2002年我国对外贸易数据,研判我国在全球垂直专业化分工中的地位,为我国对外贸易的发展提出战略选择。实证研究方面,刘志彪、刘晓昶(2001)利用Hummels的VS方法,首次测算了中国17个产业部门的垂直专业化水平。将其与OECD国家和爱尔兰、韩国、墨西哥等国家及地区1970—1990年的结果相比,我国的VS份额较大,说明参与垂直专业化的水平较高;北大中国经济研究中心课题组(2006)同样利用Hummels的VS方法,采用我国投入产出表及联合国进出口贸易数据,分别测算了1992—2003年中国总出口中的垂直专业化程度及中国对美出口中垂直专业化比率。唐海燕、张会清(2009)对40个发展中国家的样本数据进行实证研究,研究结果表明产品内国际分工对价值链的提升具有显著推动作用。

3中国制造业参与产品内分工的测度

3.1产品内分工的内涵

20世纪六七十年代,就有学者开始关注到国际垂直专业化现象(Balassa,1967;Findlay,1978)。20世纪90年代,伴随着国际产业分工的日益深化,垂直专业化这一新型的国际分工在内容与形式上都得到了迅速的发展。学者们分别以各种不同的术语来概括这一崭新的经济现象:Hummels、Papoport and Yi(2001)将“垂直专业化”(Vertical Specialization)定义为进口中间投入产品以生产出口产品的活动。“垂直专业化”必须具备以下三个条件:①产品的生产涉及两个或者两个以上连续的阶段(multiple sequential stages);②在产品的生产过程中,两个或者两个以上的国家提供了价值增值;③至少有一个国家在产品的加工阶段中必须使用进口投入产品,而且这一使用进口投入产品生产出来的产品必须部分地用于出口。

卢峰(2004)认为“产品内分工”(intra-product specialization)是一种特殊的经济国际化过程或是展开结构,其核心内涵是特定产品生产过程在不同工序或区段通过空间分散化展开成跨区或跨国性的生产链条或体系,因而有越来越多国家参与特定产品生产过程中不同环节或区段的生产或供应活动。

一言以蔽之,产品内分工是国际分工模式的深化,使分工对象从产品层面深入到工序层面,实现了生产布局在全球范围内的区位选择。本文为更好地传承国际分工从产业间向产业内再向产品内分工的研究脉络和逻辑顺序,统一采用“产品内分工”这一表述。

3.2产品内分工的测度方法

对产品内分工的测度方法应用主要集中于两种,一种是Feensra and Hanson(1997)将进口中间投入品作为衡量参与产品内分工与贸易的指标;一种是Hummels,Ishii and Yi(2001)将嵌入在出口产品中的进口中间投入品作为衡量参与产品内分工及贸易的指标。

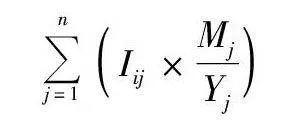

Feensra and Hanson(1997)根据对产品内贸易的界定[ZW(]资料来源:中国共产党重要大会报告内容.[ZW)]提出用进口中间产品度量产品内分工的研究方法。其研究思路是将美国每一产业中购买的每种类型的投入品价值乘以其进口份额,得出该产业进口投入品的价值,然后将此产业中所有进口投入品的价值进行加总,最后再将各产业中所进口的投入品的价值加总,这样就可以计算出这一产业中间投入品的价值。i产业中间投入品的价值用公式可以表示为:

其中Iij表示i产业购买的中间投入品j的价值;Mj表示进口中间投入产品j的价值;Yj表示需要的全部投入品j的价值(本国生产+进口-出口)。将所得各类产业中进口的中间投入品价值进行加总,进而得出一国进口中间投入品的总价值。运用这种方法进行测算依赖于能够准确区分进口产品中的中间投入品和最终产品,尽管将产品区分为中间投入品和最终产品在理论上是可行的,但产品究竟是作为中间产品还是最终投入品,只有在真正使用中才能加以区分。因此,采用这种方法进行测度实践操作性不强。

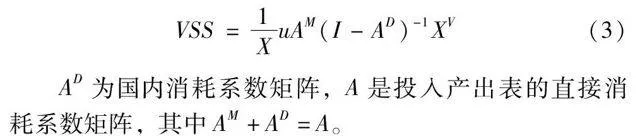

为克服将进口产品区分为中间投入品和最终产品的困难,Hummels,Ishii and Yi(2001)缩小了垂直专业化的界定范围,将垂直专业化定义为一国进口中间投入品是为生产用于出口产品的活动。具体方法是运用VS指标,结合投入产出表来衡量嵌入在出口产品中进口投入品的价值。公式可以表示为:

更为一般的情形是,进口投入品出口之前,在本国经过多个阶段循环,那么利用完全消耗系数上述公式可以表达为:

虽然VS和VSS指标同样存在自身的局限性,但相对于Feensra and Hanson(1997)将进口中间投入品作为衡量参与产品内分工与贸易的方法而言,其有效地克服了区分中间投入品与最终产品的难点,而且利用投入产出表的数据能有效揭示产业之间的联系。因此,本文将选取VS和VSS作为产品内分工的测度指标。

3.3数据的选取和来源

由于OECD编制的投入产出表是非进口竞争型的,有效地将中间使用、中间投入以及最终使用区分为国内和进口两部分,便于根据Hummels的垂直专业化的分析框架计算VSS,进而衡量产品内分工的水平。于是,本文根据OECD投入产出数据库编制的中国1995年、1997年、2000年、2002年、2005年五年投入产出表的数据,选取了具有代表性的制造业12个细分行业作为研究对象,其中包括食品、饮料和烟草制品业、纺织、纺织品、皮革及鞋类制品、木材及制品业、纸浆、纸张、纸制品、印刷和出版、焦炭、炼油产品及核燃料、化学制品(不含制药)、橡胶和塑料制品、金属制品业、办公、会计和计算机设备、电气机械和设备、广播、电视和通信设备、铁路机车及其他交通设备(去掉了数据缺失和指待不详的行业)。

在此借鉴文东伟、冼国明(2009)的方法计算VSS份额,OECD投入产出数据库中提供了总使用表、进口使用表及国内使用表三类投入产出表。从总使用表中可以获得各个行业的总产出的数据;进口使用表提供了各行业进口的中间投入矩阵,再结合各行业的总产出数据,可以计算出各行业单位产出的进口中间投入系数矩阵,即AM;国内使用表给出了各行业国内中间投入矩阵,再结合各行业的总产出数据,可以计算出各行业单位产出的国内中间投入系数矩阵,即AD。根据以上数据,利用SAS 8.2软件进行矩阵运算,可以测算出我国1995年、1997年、2000年、2002年、2005年制造业各细分行业参与产品内分工的水平。由于投入产出表的不连续性,采用近似替代的方法,根据1995年的进口中间投入矩阵推算出1996年的产品内分工水平,根据1997年的进口中间投入矩阵推算出1998年、1999年的产品内分工水平,根据2000年的进口中间投入矩阵推算出2001年的产品内分工水平,根据2002年的进口中间投入矩阵推算出2003年、2004年的产品内分工水平,根据2005年的进口中间投入矩阵推算出2006年、2007年、2008年、2009年的产品内分工水平。

3.4结果分析

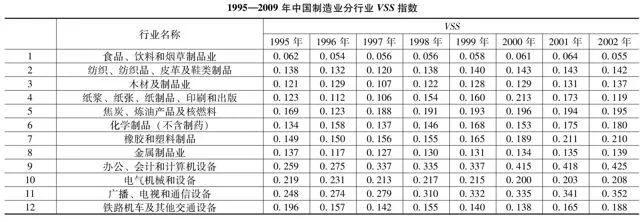

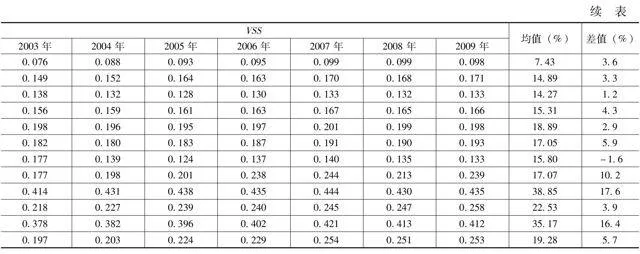

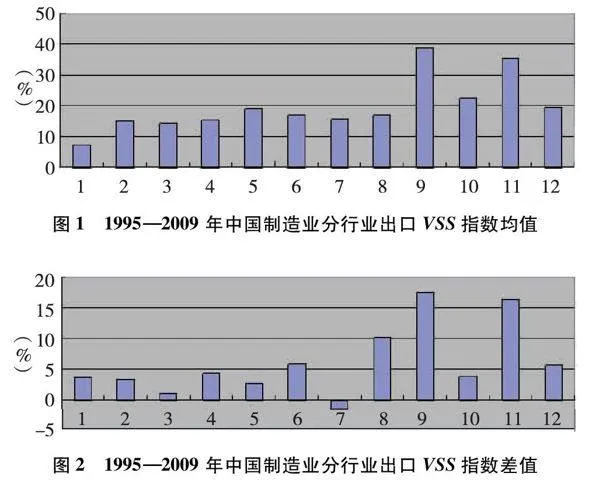

根据以上分析,计算出了1995—2009年中国制造业12个细分行业的VSS指数、均值及差值(见下表、图1及图2)。通过计算数据可以得出以下结论:

从VSS均值可以看出,中国制造业各行业的垂直专业水平差异相对较大,这说明各行业参与国际产品内分工的程度有所不同。垂直专业化水平较高的行业依次为办公、会计和计算机设备(38.85%)、广播、电视和通信设备(35.17%)、电气机械和设备(22.53%);垂直专业化水平较低的行业依次为食品、饮料和烟草制品(7.43%),木材及制品业(14.27%),纺织、纺织品、皮革及鞋类制品(14.89%)。

通过VSS差值不难发现,1995—2009年,中国制造业各行业(除橡胶和塑料制品)的垂直专业化水平均有一定程度的增长。这说明,中国近年来参与国际产品内分工的程度日益加强。增长幅度较大的行业依次包括办公会计和计算机设备(17.6%),广播、电视和通信设备(16.4%)、金属制品业(10.2%);增长幅度较小的行业为木材及制品业(1.2%),焦炭、炼油产品及核燃料(2.9%),纺织、纺织品、皮革及鞋类制品(3.3%)等,特别的是橡胶和塑料制品业(-1.6%)十年间差值为负。

总体上来看,我国垂直专业化主要发生在办公、会计和计算设备及广播、电视和通信设备为代表的资本技术密集型行业,而且其垂直专业化水平的增长也较大。这一定程度上解释了中国20世纪90年代中期以来在计算机、通信设备的迅猛增长。而垂直专业化水平较小的是食品、饮料和烟草制品、木材及制品业、纺织、纺织品、皮革及鞋类制品所代表的劳动密集型行业,而且其垂直专业化水平的增长也较低。

以上数据是根据OECD编制的1995—2009年中国投入产出表和UN COMTRADE的出口数据整理而得。

4政策建议

本文运用SAS 8.2软件,借鉴垂直专业化指数(VSS)对我国制造业部门12个行业1995—2009年的产品内分工水平进行了测度,实证检验得出结论越是资本技术密集型的行业垂直专业化水平越大,越是劳动密集型的行业垂直专业化水平越小。本文将提出如下建议:

4.1积极融入产品内分工,促进价值链升级

在产品内分工的国际分工格局下,我国制造业仍然要积极参与到劳动密集型生产的生产环节中,促进价值链从低端生产制造环节向价值链高端的上游和下游升级。在产品的生产价值链上,跨国公司凭借其先进的技术、丰富的管理经验和高效的资源配置能力主导产业布局,控制着具有核心技术意义的主要零部件的生产制造,处于价值链的高端,而发展中国家则由于缺乏关键技术而只能处于价值链的低端。

近期内,这种产品内分工格局不会改变,我国制造业仍然需要按照比较优势的原则积极参与到劳动密集型生产环节的分工中去。劳动密集型生产环节虽然附加值较低,但参与其中一方面可以通过发挥比较优势积累产业结构升级所需要的资本;另一方面还可以借此加强同发达国家领先企业的联系,并与之学习先进的技术和经营管理经验,从而在全球产业链条中由低附加值,低加工度的生产、加工、制造环节提升至价值链两端高附加值的环节。

4.2加强创新能力,提升产业技术水平

创新不仅是一个企业发展的灵魂,制造业发展的关键是技术的不断创新,只有不断提高产品的技术含量,才是在产品内分工背景下不断提升制造业竞争力的要义所在。在产品内国际分工格局中,企业生产的产品和加工工艺只有通过不断创新,才能获得较强的竞争优势,提升国际竞争力。创新需要在以知识创造及知识应用为特征的研究开发过程中实现,以企业为主体、以技术的商业化运作为目标的研究开发活动,是技术创新的重要基础。

企业是自主创新的主体,为此可以从以下三点着手。一是加大科研投入和科技开发力度,科研投入的水平直接影响着企业技术的高度。加强科研投入,将为企业的科研教育活动提供强有力的物质支持,也是科研开发与创新活动的有力保障。二是加快人才培养,建立研发中心,促进科研成果向现实生产力的有效转化,使企业向更高利润的生产环节推进。三是企业自主创新与技术引进相结合,承接国外研发技术,加强学习能力,进一步缩小与发达国家的技术差距,进而逐步摆脱对发达国家的技术依赖,提升产业技术水平。

4.3改善人力资本,优化劳动力结构

为提升我国人力资本的比较优势,我国需积极强化人力资本积累,改善我国现有的人力资本状况,更好地优化我国劳动力结构。与发达国家相比,我国的资本密集型行业仍然处于比较劣势。资本主要包括物质资本与人力资本。在人力资本积累方面,我国更是明显不足。政府方面,由于其组织庞大、对外界需求反应存在时滞,难以和产业需求衔接等原因,在培育专业性生产要素上并不具有优势,可以侧重于服务所有行业的一般性项目,如基础教育和科学研究,并致力于创造自主培育生产要素的竞争机制;企业方面,由于其组织形式较为灵活,是生产力转化的重要孵化器,可以发挥在培养专业性要素上具有的天然优势。因此,企业在投资生产要素时,可以侧重于打造适于企业发展的培养专业化劳动力的平台。

4.4引导资金流向,推动产业结构升级

资金是产业发展的保障,在资金市场化的同时,还要积极引导资金从传统产业转移到精加工、深加工、高附加值的产业,促进我国制造业的结构升级。通过优先发展资本与技术密集型产业,可以进一步发挥其渗透性强、带动面广等特征,提升其在产品内分工中的附加值。另外,资本技术密集型产业可以带动传统产业劳动密集型产业的发展,通过技术外溢和技术扩散来带动劳动密集型产业升级水平的提高。

参考文献:

[1]Amiti,Mary and Shang-jin Wei.Service Outsourcing,Productivity and Employment∶Evidence from the US[R].IMF,2005.

[2]Balassa,B.Trade Liberalization among Industrial Countries[A].New York:McGraw 2Hill,1967.

[3]David Hummels,Jun Ishii,Kei-Mu Yi.The nature and growth of vertical specialization in world trade[J].Journal of International Economics,54(2001)pp.75-96.

[4]北京大学中国经济研究中心课题组.中国出口贸易中的垂直专门化与中美贸易[J].世界经济,2006(5).

[5]张明志,李敏.国际垂直专业化分工下的中国制造业产业升级及实证分析[J].国际贸易问题,2011(1).

[6]唐海燕,张会清,产品内国际分工与发展中国家的价值链提升[J].经济研究,2009(9).