中国特色新型工业化理论探索综述

[摘要]中国特色新型工业化道路是国家重要发展战略,本文梳理了其探索历程和理论界对其内涵、基本特征以及评价体系的研究综述,得出中国特色新型工业化是中国工业化发展道路的必然选择。

[关键词]中国特色新型工业化;可持续发展;评价体系

[中图分类号]F123 [文献标识码]A [文章编号]1005-6432(2013)44-0009-02

1引言

工业是国家经济发展的命脉,在当前信息化和全球化的时代大背景下,面对发达国家“先发优势”的诸多制约,如何在新形势下把握机遇更好地实现工业化是我们迫切需要解决的难题。为此,党中央提出要坚持走中国特色新型工业化道路。中国特色新型工业化道路是面对各种国际机遇和挑战冲击下的必由之路,也是在现有资源约束条件下实现工业全面振兴和经济持续健康发展的必然选择。

2中国特色新型工业化的理论回顾

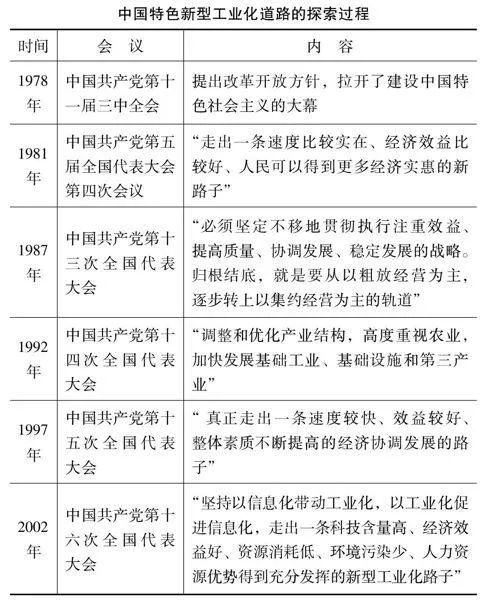

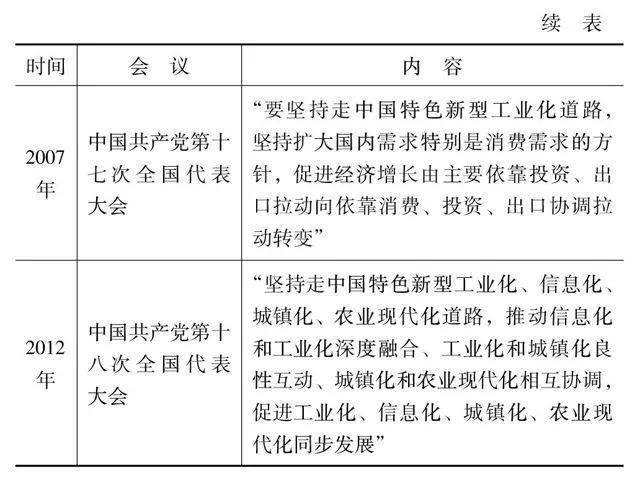

2.1中国特色新型工业化的探索过程

国内关于新型工业化道路的探索要追溯到20世纪七八十年代,见下表。

2.2中国特色新型工业化的内涵

学术界如江小涓(2002)、张海静(2002)、崔向阳(2003)、胡鞍钢(2003)、洪银兴(2003)、赵振华(2003)、吴敬琏(2005)、翟书斌(2006)、谢春(2011)等学者,都对新型工业化的内涵发表了自己的观点,虽然他们的视角不同,却有以下几点共识:新型工业化道路是与信息化相融合、能够实现跨越式发展的工业化道路;是坚持生态文明、能够促进集约型增长和可持续发展的工业化道路;是以人为本、能够充分发挥我国人力资源优势的工业化道路;是统筹兼顾、能够加快二元经济结构转换的工业化道路;是坚持社会主义市场经济、能够使“无形之手”和“有形之手”相得益彰的工业化道路。

3新型工业化评价综述:评价标准、评价方法和评价指标体系

通过对大量文献进行梳理后发现,对中国新型工业化问题的研究可分两个阶段:2002—2004年为基础理论研究阶段。这一时期研究者们多从新型工业化的基本内涵、特征以及我国走此道路的必要性等方面来展开论述;从2005年开始至今,研究阶段已从理论描述性分析上升到实证分析,即对新型工业化的进程进行实证评价以确定其所属的时期,然后据此提出政策建议。

3.1新型工业化评价标准

中国学者们对新型工业化阶段的划分标准已达成共识,即认为综合评价指数小于0.6,为新型工业化初级阶段;若在0.6和1之间,为中级阶段;若是大于1,则为高级阶段。谢春(2011)、苏孝辉(2011)等人通过实证研究得出我国如今处于新型工业化中期阶段。

3.2新型工业化评价方法

对于新型工业化的评价方法,涉及多指标综合测度模型,其核心问题就是权重的确定。据现有的国内外研究成果,对于权重的确定方法,主要有主观赋权法、客观赋权法和主客观相结合的综合赋权法。前两者方法是应用比较普遍的赋权法,第三个方法流行于最近五年的研究中,是在总结主观和客观赋权法的优缺点的基础上,创新出的综合方法。

主观赋权法是评价者对指标的重要程度给出人为的评价以此确定指标权重,常用方法有:层次分析法、德尔菲法、集值迭代法等。这种方法主观随意性较大,稳定性较差。

客观赋权法是指根据指标数值变异程度所提供的客观信息来计算指标权重的方法,常用的有主成分分析法、因子分析法、熵值法、均方差法等。虽然此方法具有较强的客观性,可以避免人为因素的偏差,但是却会忽略决策者的主观信息,可能导致确定了的指标权重违背实际情况。

主客观相结合的综合赋权法简单来说是根据研究实际选择一种主观赋权法和一种客观赋权法,将两者采用不同的权重组合方法(基本分为两大类:线性加权组合法和乘法合成归一化法)结合起来决定权重的一种方法。它既包含主观法又有客观法;既能反映决策者的主观意愿,又可以做出各评价指标重要性的客观测度,因此可以有效地规避以上两种赋权法各自的缺点,发扬其优点,可以说是现今研究新型工业化测度问题关于指标评价方法的科学合理选择。

3.3新型工业化评价指标体系

若说学者们在评价标准和评价方法的选择上尚能找到共鸣,那么对评价指标体系,可谓百花齐放、各有特色。由于新型工业化与传统工业化相比有很大的差异,为了克服传统工业化指标只注重速度和质量而忽视环境质量、资源利用以及可持续发展和人力使用方面的问题,国内学者对于评价指标体系的构建进行了大量积极的探索和研究。

首先是决定层次性,归纳起来大致有两种表现形式:一是以“目标层、决策层和指标层”来划分层次。顾名思义,目标层就是指中国特色新型工业化综合评价水平;决策层位于中间,指用来反映综合水平的各大类指标;指标层位于最低端,也就是指可以反映决策层指标的更具体的分指标。二是以等级来划分层次,即“一级指标、二级指标和三级指标”。所表达的含义与第一种类似。

其次是决定内容。早期研究者们选择反映工业化进程和工业增长质量两大方面作为决策层或二级指标。随着研究深入,学者们将可持续发展考虑进去,形成工业化水平、工业化质量和工业化协调性与可持续性三足鼎立的中间层次设计。最近,更多学者尝试打破传统,从不同角度完善它:如王传捷(2010)设计了包括技术、组织、制度和社会其他四大类指标体系;还有学者以十六大报告中提出的新型工业化概念中涉及的五个方面作为决策层或二级指标,力求构建出更符合新型工业化内涵的评价指标体系。

可见,国内对新型工业化评价指标体系尚无统一标准和既定框架,对这一问题的研究还有待进一步发展。

4结论

总之,中国特色新型工业化是中国工业化发展道路的必然选择。为更好地贯彻执行该道路,国务院于2008年成立了工业和信息化部,并于2009—2011年陆续批复了两批16个国家级两化融合实验区,其间2010年国务院又批准沈阳经济区成为全国新型工业化综合配套改革实验区。各实验区共同努力、不负众望,在2013年的验收中都有喜人的亮点。可以期待在中国特色新型工业化科学发展观的道路上,未来会有更骄人的战果。

参考文献:

[1]谢春.中国特色新型工业化水平测度及模式研究[D].长沙:中南大学,2011.

[2]潘树颖.我国新型工业化进程统计测度方法与实证研究[D].广州:暨南大学,2012.

[3]孙智君,周滢.中国新型工业化理论研究——回顾与展望[J].学习与实践,2012(3).

[4]范雪萍.1840年以来我国工业化思想的演变[J].经济研究导刊,2013(2).

[5]孙学光.中国新型工业化进程分析与科学推进研究[D].武汉:华中科技大学,2008.

[6]谢春,李健.中国特色新型工业化评价指标体系构建及实证分析[J].系统工程,2011(3).

[7]涂文明,蒋永穆.中国特色新型工业化道路区域实现指标与模式设计[J].产业和区域经济管理,2009(5).

[8]张海静.对我国走新型工业化道路的认识[J].经济问题,2003(7).

[9]吴敬琏.中国应当走什么样的工业化道路[N].文汇报,2005-02-17.

[10]江小涓.积极探索新型工业化道路[J].求是,2002(24).

[11]崔向阳.新型工业化道路内涵探析[J].经济研究,2003(3).

[12]赵振华.关于“走新型工业化道路”的再理解[J].理论前沿,2003(19).

[13]翟书斌.中国新型工业化路径选择与制度创新[M].北京:中国经济出版社,2006.