大学生逃课行为研究

[摘要]“必修课选逃,选修课必逃”,在当代大学校园里流行的这句话似乎已经成为一些大学生的真实写照。据一项权威调查显示,高校专业课逃课率在20%左右,基础课的逃课率在25%以上,至于哲学等公共课则高达50%。逃课成了“必修课”,必修课成了选修课,选修课相当于没课。如此普遍的逃课现象着实让学校领导和老师头疼,作为大学生群体的一员,笔者想用目前所学习到的经济学知识来浅析一下大学校园里这一日益严重的现象。

[关键词]大学生逃课;博弈论;纳什均衡;示范效应;信息对称

[中图分类号]G64[文献标识码]A[文章编号]1005-6432(2013)1-0090-03

已经迈入21世纪的中国社会,经济、教育各方面都有了很大的发展。可是当下大学生厌学、逃课现象正日益成为高校、家庭乃至社会的一种焦虑,也给高校管理人员、教师及辅导员带来了很大的压力。无论重点大学还是一般院校,学生逃课旷课现象普遍发生。在山西财经大学,这种现象也是愈演愈烈。为什么学生越来越不愿意上课?他们把本该用做上课的时间都干什么了?对于这些问题,我们应该有更多的理性思考。

1目前大学生逃课的状况

大学生从来没有像现在这样能够自由支配自己的时间,没有了父母和老师的严格管教。大学生恰好又处于这样一个不安分的年龄,喜欢追求个性,崇尚自由,甚至一次次地从课堂上逃离去寻求所谓的“自我”。“没有逃过课的大学生活是不完整的”,这是部分大学生心安理得地重复着的一句话。不管出于何种理由,逃课已经成了大学校园一种很时髦的行为。大学生逃课似乎已经成为一种很流行的现象。据不完全统计,大学里从未逃过课的学生几乎为零。有关调查显示,我国高校学生基础课逃课率在25%以上,专业课逃课率在20%左右,而公共课逃课率已达50%以上,选修课达60%。

2从经济学角度解读大学生逃课现象

经济学原理告诉我们,消费者都是理性的,都会在特定条件下追求自身效用的最大化。当我们把目光投向逃课,用各种经济学原理来分析逃课现象之后,或许会加深我们对逃课问题的认识。

2.1基于成本收益的分析

逃课取决于理性的潜在逃课者对逃课所带来的收益与成本的比较。根据一般本科的学费,每位学生的学费为5000元/年,一年授课约有1000节,则每节课的费用约为5元。但逃课的成本远不止这些。还包括逃课的机会成本,这些机会成本有来自心理方面的压力,担心逃课会被代课教师发现,扣除平时成绩分,还担心会被学院发现,写检查受处分。从这几个发面来看,老师和学院越严格,机会成本也就越大。同时,课程越重要,越难学,逃课的机会成本也越大。

逃课的收益则是由自由支配时间所带来的心理满足和逃课期间所带来的外部机会决定。逃课的收益是可以自由支配时间,做自己想做的事情。

当逃课的收益小于成本时,理性的潜在逃课者将选择上课。也许部分大学生已经把交的学费当做了沉没成本,而只考虑机会成本,这就降低了逃课的成本,所以逃课现象大大增加。在这里我们可以得出,如果没有那么多的外部机会,大学生逃课的概率将会减少。

2.2基于纳什均衡的分析

在模型建立之初,为了分析方便,我们需要建立几个假定条件:

(1)当一门课程班的出勤率低于30%时,取消该课程班,意味着老师下岗,没有工资。

(2)一个学生逃课对老师的影响不大,如果学生逃课,则逃课率将达70%,逃课学生都是自己理性的选择。

(3)将要来上课的学生人数对老师来说是不知道的。

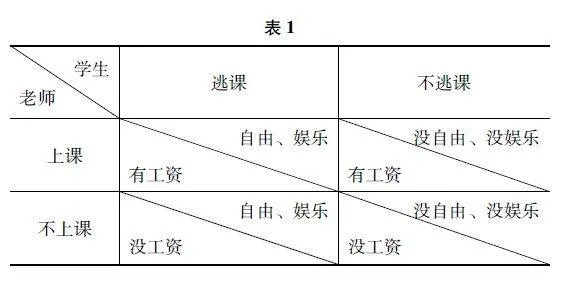

这样我们可以利用博弈论来对老师和同学逃课的现象进行分析。假设学生逃课,老师就有下岗的风险,而学生可以获得自由和娱乐。假设学生不逃课,则老师没有下岗风险,而学生得不到自主安排时间的自由。学生逃课意味着老师不上课,这样老师不上课就没有工资,上课就有工资。老师与学生之间的博弈如表1所示。

以表1情况属于非合作博弈,学生的优势策略是逃课,因为这样就会获得自由支配时间的自由。而老师的优势策略是上课,因为只有上课才有工资。就属于表1老师上课学生逃课的部分。而老师不上课、学生不逃课这种现象在实际中不可能发生,他们的优势策略构成了这个纳什均衡,也就是实际生活中,老师上课、学生逃课的局面。

2.3基于外部性的分析

外部机会的增加,拓宽了大学生的选择空间,使逃课所带来的效用增加,而上课的机会成本增加。如果当代大学生面对的可打发时间的活动只是休息、运动和看书,选择逃课的可能性就会大大降低。但当今社会,网络兴起、影视发达、赚取额外收入的机会增加、娱乐方式的多样化,都大大提高了逃课的可能性。

2.4基于“示范效应”的分析

消费者的消费要受周围人们消费水准的影响,这就是所谓的“示范效应”。这一理论同样适用于逃课。就拿笔者周围的同学来说,有的同学起初并不喜欢逃课,而当他身边的人开始逃课时,他也会慢慢学会逃课。久而久之,这种现象愈演愈烈,甚至出现同寝室集体逃课的现象。

3如何有效解决逃课现象

从经济学角度来看这个问题似乎一切可以明了,逃课者选择逃课,是因为他们逃课的收益大于逃课的成本,要解决逃课现象,就得让逃课者的逃课成本大于逃课收益,即增加他们上课的收益和逃课的成本。我们可以从以下几个角度来解决这个问题。

3.1供给与需求角度

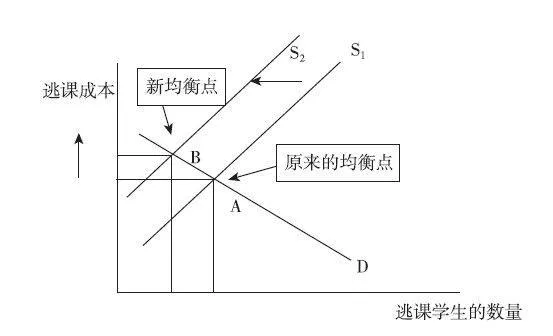

目前学校里面,防止逃课的方法主要有点名、课堂小测验、回答问题等几种方法。其中,点名是很有效的一种。但最近笔者发现,“上有计策,下有对策”,代课,这个新兴产业已在我校诞生,并且占领一定市场。老师点名,逃课学生就花钱雇代课的,课堂上的一切就由代课者承担。在这种情况下,要提高逃课者的逃课成本,老师应加大点名力度,每节课都点让逃课者不得不每逃一节课就得雇个代课的,长此以往就提高了逃课者的成本。学生逃课成本增加,导致供给曲线向左移,原来的均衡点A移到了新的均衡点B,逃课成本提高逃课人数就减少了,这样的方式可以有效防止学生逃课,如下图所示。

3.2成本角度

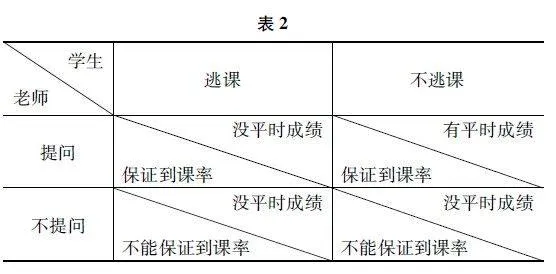

上课提问是防止逃课的一个很好的方法,老师在课堂上点名提问题,答对了则加平时成绩,同时可以知道学生的出勤状况,而且可以节省老师逐个点名所要浪费的时间。但这种情况比较适宜于小班教学,所以学校应该重视加强师资方面的投入,拥有雄厚的师资力量,才能保证小班教学计划的实现。为此,我们可以建立一个小模型,首先假设:

(1)老师对每一个学生一视同仁,保证每个学生被提问到的概率相同。

(2)小班教学(一般在50个学生以内)。

(3)老师在上课前并不点名,提前并不知道每个学生的出勤情况。

下面展开博弈分析:假设老师提问,学生如果选择上课,可能被点到,并且增加平时成绩。学生如果选择逃课,则可能被点到,扣除平时成绩且影响期末总成绩。假设老师不提问,学生上课与否不会对期末成绩造成影响,但没有平时成绩。如表2所示:

从以上的非合作博弈我们可以发现,学生的优势策略是不逃课而老师提问,因此他们一旦逃课,所以承担的逃课成本很高,使得逃课成本大于逃课收益,所以理性的潜在逃课者应毫不犹豫的选择上课。

此外,想让学生把心留在课堂,最重要的一点莫过于让学生自己选课,选择自己喜欢的老师、选择自己喜欢上的课。这样就扩大了个人的选择空间,从而增加逃课的机会成本,增加了上课的可能性。

3.3收益角度

时间是一种稀缺资源,选择用途A就不能选择用途B,逃课的本质就是改变时间用途,从而选择效用最大的一个用途。逃课的学生认为有的老师上课只是念讲义,内容缺少新意,上课几乎没有任何收益,但时间是一个机会成本。教师的水平对于逃课率也具有重要的影响,一般来说,学生喜欢那些知名度较高,在某一领域有较深造诣并能幽默、风趣、深入浅出、旁征博引地授课的教师。从这个角度来看,学校和教师都应加大对教学内容的重视,适当创新,提高课堂内容新意,改善教学质量,从而增加学生上课的收益。

通过以上经济学角度的分析,针对大学生日益严重的逃课现象,笔者想对学校及老师提出以下几点建议:

第一,学校应改革不合理的教育体制,采取真正意义上的学分制,激发同学们的学习积极性,并鼓励老师革新教学内容和教学方式,最大限度凝聚课堂人气。同时,学校的管理应该更大程度上尊重学生求知的选择。

第二,学校应该改变旧的教学模式,实施主体教育,并且创造多种多样的教育内容、教育模式、教育环境和教育方法,满足学生不同的个性发展需要,严格限制大学生毕业资格。

第三,老师应该加大点名力度并将学校对学生逃课行为的处罚制度贯彻落实。老师常常在学期开始强调旷课三次将取消学生的考试资格,可是期末考试时旷课次数多于三次的学生仍然能顺利参加考试,这样就降低了学生对逃课问题严重性的认识。所以,老师应该加大点名力度,并且真正做到旷课三次以上的学生不许参加考试。

第四,老师应该加大课程考核难度,并且将课堂出勤率切实影响到期末成绩。现在我们的课程考核标准松散,期末考试题基本上都是考记忆力,许多逃课学生都有考前“突击思想”以应付考试。而且他们的目的也往往能够实现,很多逃课学生的期末成绩并不会比按时上下课的同学低,这样更增加了他们逃课的可能性。所以,老师应该加大期末考试题的难度,将课堂到课率体现在期末成绩上。

第五,老师应该使本学科的知识与时俱进,多与学生沟通交流,不要只为了完成教学任务,上课形式多样化,提高学生的学习兴趣。

4结论

目前,逃课已成为大学教育所面临的新的挑战,应试教育也越来越受到学生们的反对。尽管每个人的选择目的都是使自己利益最大化,但作为学生,选择逃课这种方式真的不够明智。或许,我们需要一种新的途径与方式去寻求知识和课堂的平衡。既然我们已经是大学生了,上大学付出的成本比别人要多,那么我们更应该付出更多的努力来充实和完善自己,通过坚持不懈地努力使自己在这四年中比别人获得更多的收获。