巧用数学知识解答经济学试题

最近几年高考的命题中,《经济生活》涉及计算的题目较多,有汇率、利率、价格、价值总量、投资收益、货币升贬值等方面的内容,学生普遍反映较难,失分严重。课文对这部分内容的演示例题较少,教师在讲课过程中也感觉到可借鉴的内容不多。如何应对这类型的题目呢?本文尝试从数学角度寻找题目的解答方法。

一、巧设方程解答利率试题

例题1:(2010年浙江卷第26题)如果甲国年利率为1%,乙国年利率为3%,乙国货币对甲国货币呈现贬值趋势,预期一年后贬值2%,那么。在不考虑其他因素的条件下,从投资者的角度看(

)

A 更多的资金将会流到甲国

B 更多的资金将会流向乙国

C “节能减排”是经济发展的趋势

D 甲乙两国之间停止资金流动

数学巧解:这类型题目如果用经济生活的相关知识去思考,就很难作出准确的判断,假如用数学方程知识求解的话,就很容易得出正确答案。如我们不妨设投资者投入的货币量为x,在甲乙两国的投资收益可得出如下的结果:

甲国:X·(1+1%)=1.01X

乙国:X·(1+3%)(1-2%):1.0094X

甲国投资收益为1.01X,大于乙国1.0094X,所以答案应该选A。

点评:经济学试题中涉及数量关系的题目一般不是很复杂,至多只是初等数学的难度,考生之所以感觉题目难度大,是因为考生不习惯在经济学环境中解答数学题目,如果单纯从数学角度考虑,考生反倒容易解答。鉴于这种情况,我们不妨把经济学试题数学化,还原经济学题目的数学真面目,帮助考生解答经济学试题的涉及数量方面的题目。

二、巧用代数转换解答汇率试题

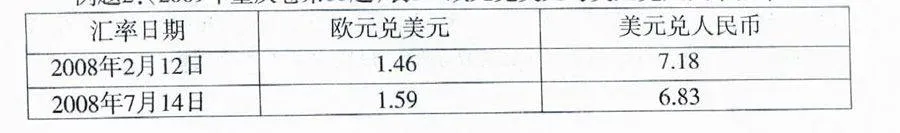

根据表l数据计算判断,汇率的变化将有利于(

)

A 中国对美国的出口

B 欧元区对中国的出口

C 中国对欧元区的出口

D 欧元区对美国的出口

数学巧解:仅从数据上看,无法准确判断出欧元对人民币是升值还是贬值,若巧用代数转换(若A=B,B=C,则A=C),把它转换成数学问题,题目就很容易解答出来了。根据图表的关系,可得出:

(1)2008年2月12日:

1欧元=1.46美元,1美元=7.18元人民币;那么1欧元=1.46×7.18≈10.48人民币

(2)2008年7月14日:

1欧元=1.59美元,1美元=6.83元人民币;那么1欧元=1.59×6.83≈10.86人民币

比较两组数据即可得出:欧元兑人民币多了,人民币贬值,欧元升值,有利于中国对欧元区出口商品,答案选C。

点评:涉及利率、汇率、个税等方面的知识,借用一定数量关系来表达各知识点之间的关系是命题者思考的命题角度。经济学与数学知识的结合,是命题的一个新变化,这种命题的特点对考生的思维能力和综合素质都有一定的要求,应该引起广大考生的注意。然而,引用数量关系仅仅是手段,考查相关的经济学知识才是目的,因此,考生仍然要以基本经济学原理的准确掌握为重点。考生在复习过程中,应该加强综合能力的训练。

三、巧用正反比例函数解答价格试题

例题3:(2008年全国卷I第25题)假设2007年某国一单位M商品,其价值用该国货币表示为15元。如果2008年生产M商品的社会劳动生产率提高50%,且该国的货币价值下降(贬值)20%,在其他条件不变的情况下,2008年一单位M商品的价值用货币表示为(

)

A 12元

B 12.5元

C 18元

D 18.75元

数学巧解:根据经济学知识,我们知道,商品价格与社会劳动生产率、与货币价值均成反比例关系,用数学公式表示为:y=k/x(其中k代表商品的价格,x代表社会劳动生产率和货币价值),把数据代人公式即得出答案:y=k/x=15/(1+50%)=10(元),即社会劳动生产率提高50%后,商品的价格变为10元;在此基础上,该国货币再贬值20%,商品价格则变为:y=k/x=10/(1-20%)=12.5(元),答案选B。

点评:《经济生活》中有许多概念的数量关系是呈正反比例关系的,如商品的价值(价格)与社会必要劳动时间成正比关系,与社会劳动生产率成反比关系,商品的价格与货币价值成反比关系等。利用正反比例函数相关知识解答与价格有关的经济生活的计算题目,可以把较复杂的题目快速解答出来。