我认识的玛蒂娜·弗兰克女士

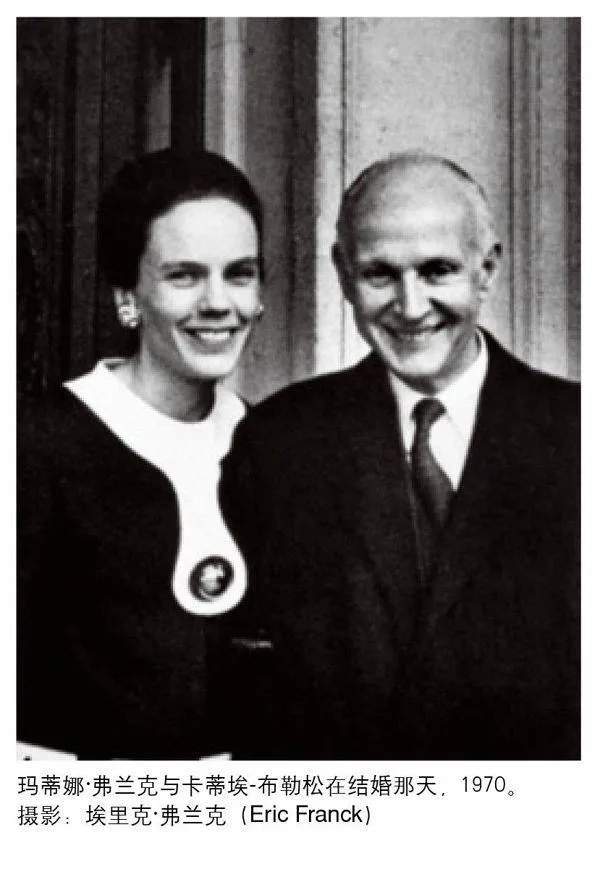

2012年,玛格南两位重要的女摄影师—也是20世纪两位重要的女摄影师,伊芙·阿诺德(Eve Arnold,1912-2012)和玛蒂娜·弗兰克(Martine Franck,1938-2012,下称玛蒂娜)先后去世。关于伊芙·阿诺德,本刊去年第二期曾有专文纪念,关于玛蒂娜的纪念文章则拖到了现在。本文作者皮埃尔·阿苏利纳著有《亨利·卡蒂埃-布勒松传》,是卡蒂埃-布勒松和玛蒂娜一家的密友,文章以亲切、贴近的眼光,解读了玛蒂娜的摄影生涯和她那种细腻、温柔、优雅的风格是如何形成的,与摄影家本人的自我解读形成了印证:“我从来都不敢迎面走向一个人并与他讲话。我一开始是拍婚礼照片,去派对的时候也带着相机,但并不是要拍照片,而是给自己一种镇定的感觉或留在那儿的理由。”(Martine Franck’s Curious Lens,Wall Street Journal,Oct.21, 2011) 玛蒂娜的腼腆由此可见。

作为卡蒂埃-布勒松的第二任妻子,玛蒂娜与卡蒂埃-布勒松的关系也颇受关注。可以肯定的是,玛蒂娜没有把自己的名丈夫经营成一个提款机,她做的恰恰相反:当自己的摄影活动有可能影响到丈夫的声誉时,她立即退避三舍。最近十年,她把主要精力放在两件事上:一是整理出版卡蒂埃-布勒松未刊出的大量作品,先后出版了《亨利·卡蒂埃-布勒松与现代世纪》等五部以新视角研究卡蒂埃-布勒松的作品集;二是推动成立了亨利·卡蒂埃-布勒松基金会,为纪实摄影提供给力的资金支持。提及丈夫对自己的影响,在接受《纽约时报》访谈时,玛蒂娜说:“亨利教会了我说‘不’。他叫我学会选照片,不要把人家不想发表的那些照片公之于众。这一点,我想他是从《哈珀集市》的艺术总监阿里克塞·布罗多维奇(Alexey Brodovitch,1898-1971)

那儿学来的。”

一名生性羞涩的女摄影师,如何能加入玛格南图片社,也令人好奇。关于这点,他们一家的另一密友、20世纪最大牌的图片编辑约翰·莫里斯(John G.Morris)曾有忆述:“我认识玛蒂娜的时间几乎和亨利认识她的时间一样长。当然,我认识她是通过亨利,那时候他们才刚刚在一起。我对她之前拍的东西了解很少,使我吃惊的是她居然进了玛格南。坦率地讲,那时我的第一印象,这全是因为亨利。其实恰恰相反,她根本不愿意沾丈夫的光,她一直在证明自己配得上玛格南摄影师的声誉。”莫里斯说,“她是一名非常优雅的摄影师,就像她本人十分优雅一样。她非常低调,非常友好。有一段时间我经常造访他们在巴黎和吕贝隆的家,她始终是一名优雅的女主人。我得向她致敬,她配得上她现在的名誉。”

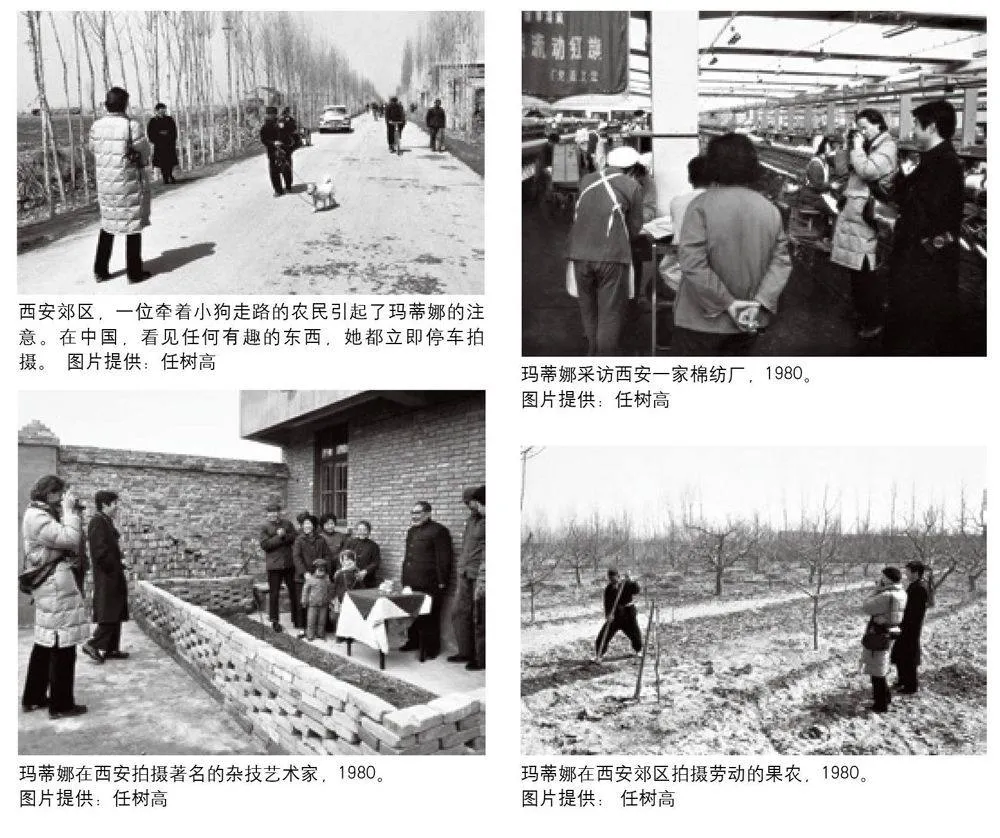

玛蒂娜也是中国摄影人的好朋友,曾三次造访中国。第一次是1980年3月,当时她在拍一个各国老年人的项目,在中国的拍摄由当时供职于中国文联国际部、后任中国摄协国际部主任的任树高先生全程陪同。“玛蒂娜非常敬业,”他回忆说,“北京的三月,雪已经化了,地上常有泥水,但只要拍摄需要,她随时会跪在地上、甚至趴在地上”。1981年,任树高先生陪同中国美术家代表团访问法国,专程拜访了玛蒂娜和卡蒂埃-布勒松,他们夫妇每人签名赠送了一张自己的作品给任树高,以感谢他对玛蒂娜的诸多帮助。此后,中国摄协举办《亨利·卡蒂埃-布勒松作品回顾展》,得到了玛蒂娜的大力支持,此展览于1987年在北京、上海举办。1998年和2001年,因拍藏传佛教的转世灵童和参加平遥国际摄影节,又两次造访中国。

当然,这都是往事了。

(南无哀)

玛蒂娜·弗兰克,一位伟大的女性离我们而去,享年74岁。称之“伟大”,如果只是为特指她作为女性摄影师在摄影界的地位,如此正式而庄重的评价, 似乎有些做作。我更多地是出于对这位伟大女性的诚挚敬意与欣赏,她自然流露的高雅气质,她的举手投足,她作为安特卫普贵族所受的英式教育背景,她的文化,以及她对于世界所持的看法—委婉而谨慎,无法接受报道中存在欺骗与虚假。

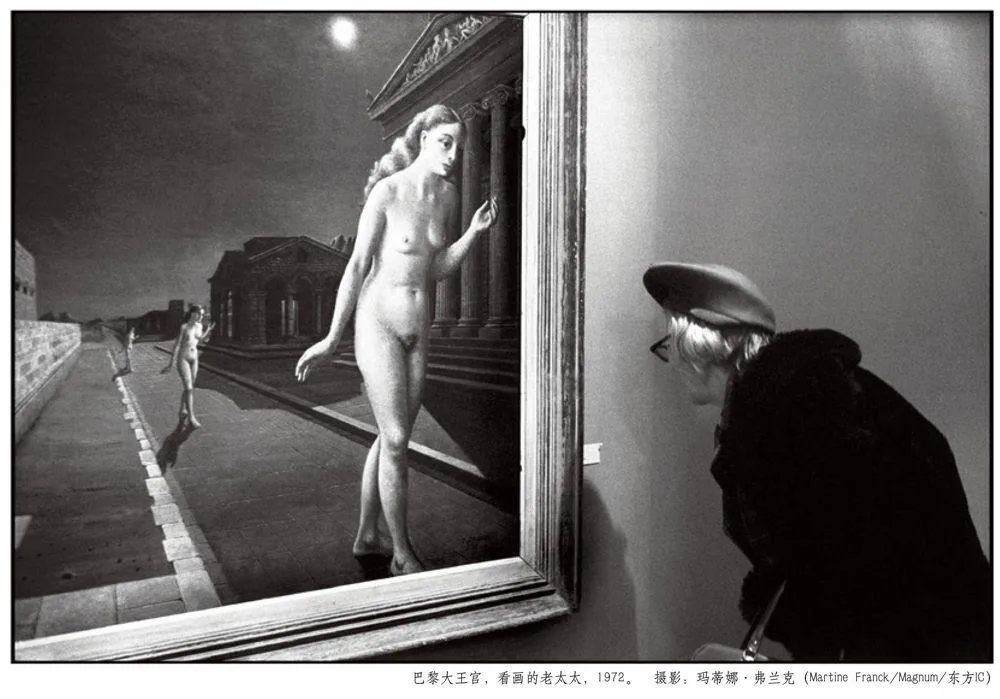

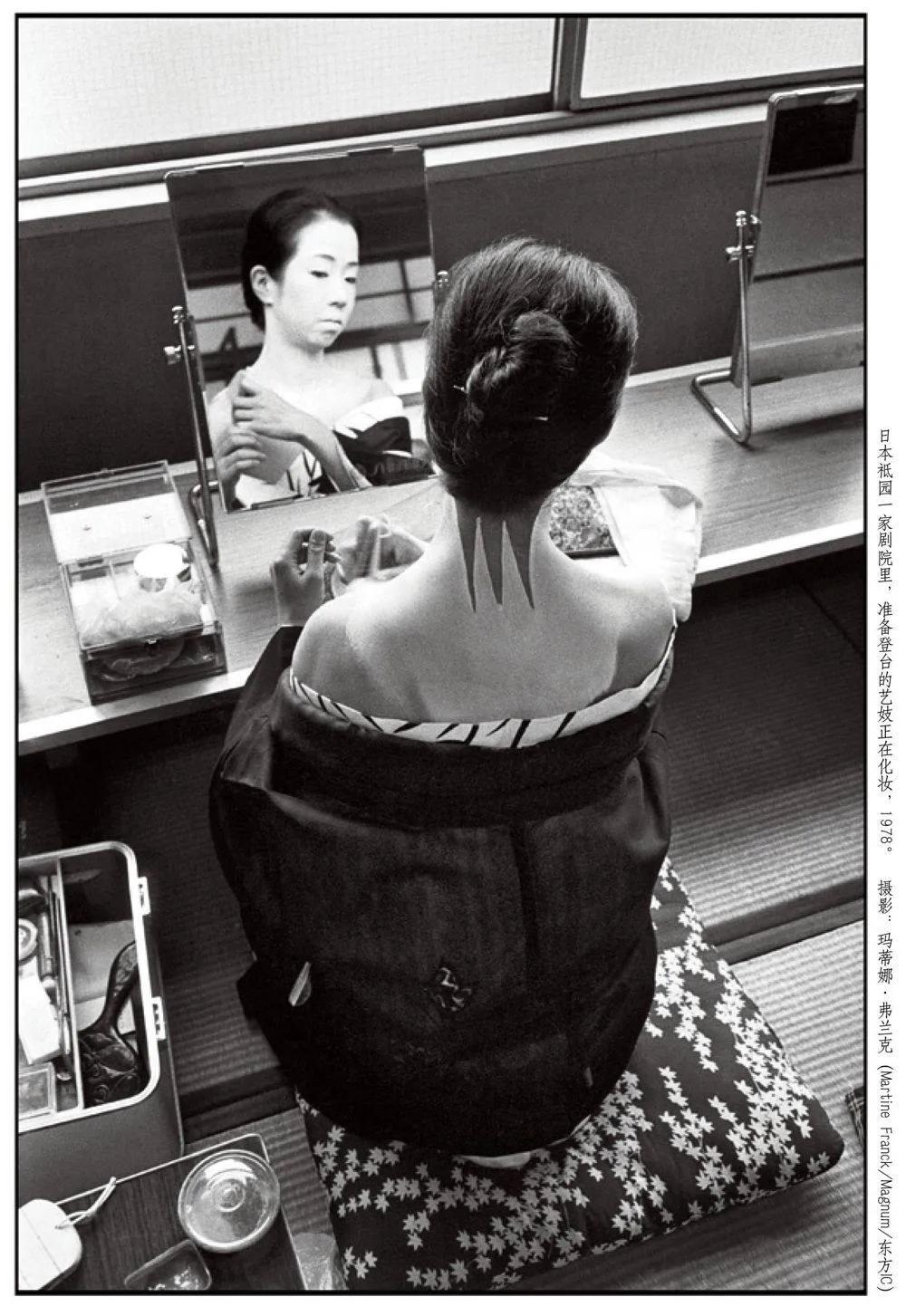

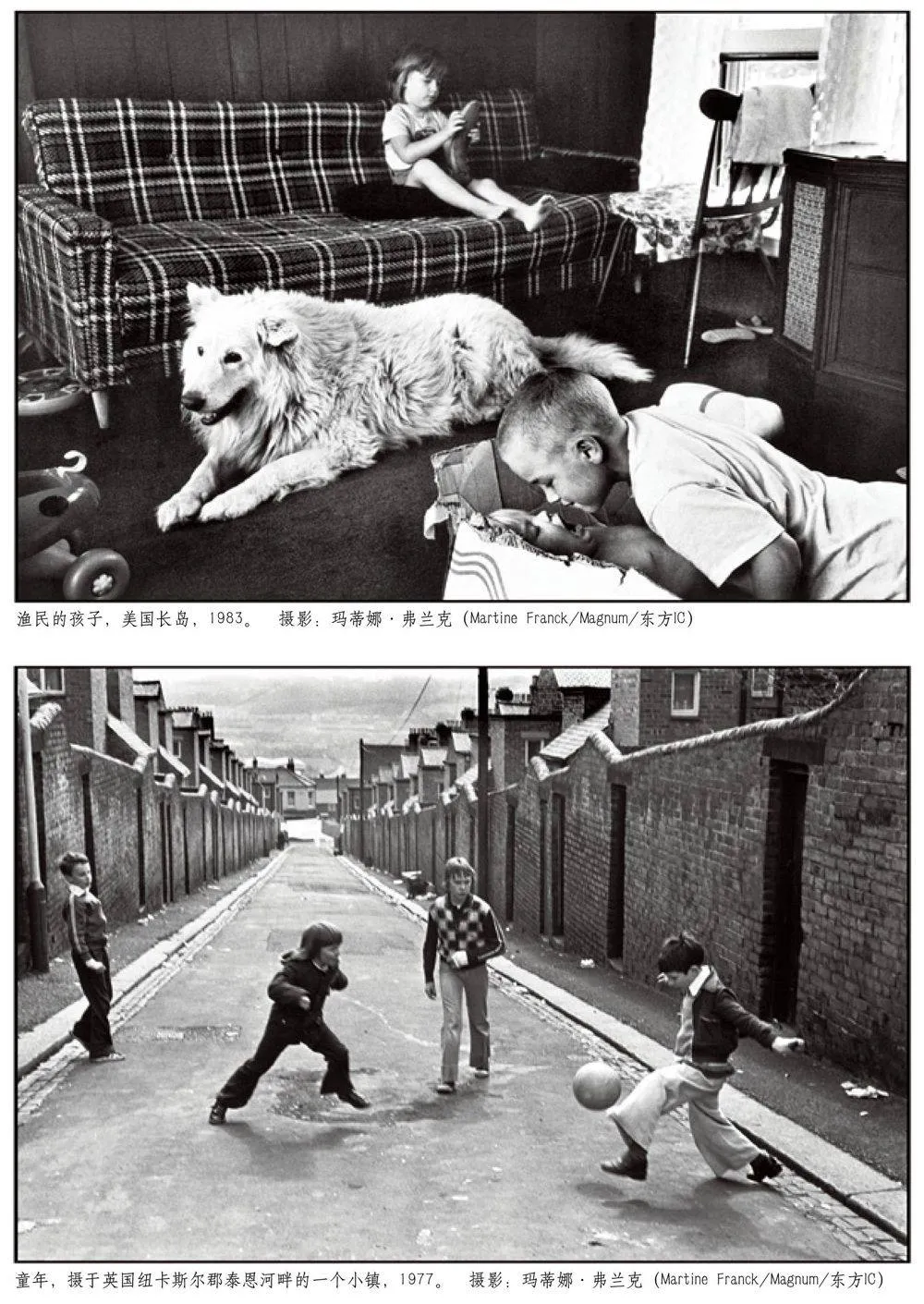

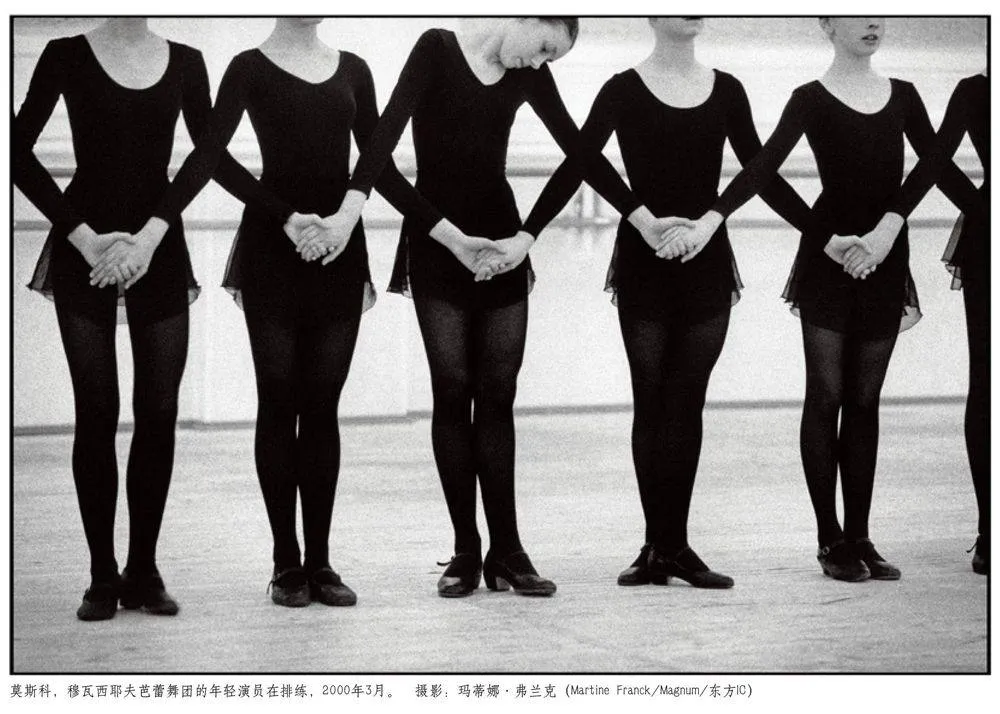

她用镜头捕捉过青春与衰老,追逐过歌剧院的小老鼠和法国的中学生,也拍摄过积雪的巴黎苏镇公园和艺术家们的工作室。不能忘记她镜头下可爱的爱尔兰多尼戈尔(Donegal, 爱尔兰优斯特省的一个滨海县—编辑),更不能忘记她常年关注的法国太阳剧团喜剧演员的点滴故事。无论拍摄的是风景还是演出,是遥远的东方还是各地的博物馆,甚至是一碗面条,她始终保持投入,创作中倾注着她特有的温存细腻与小小的顽皮。

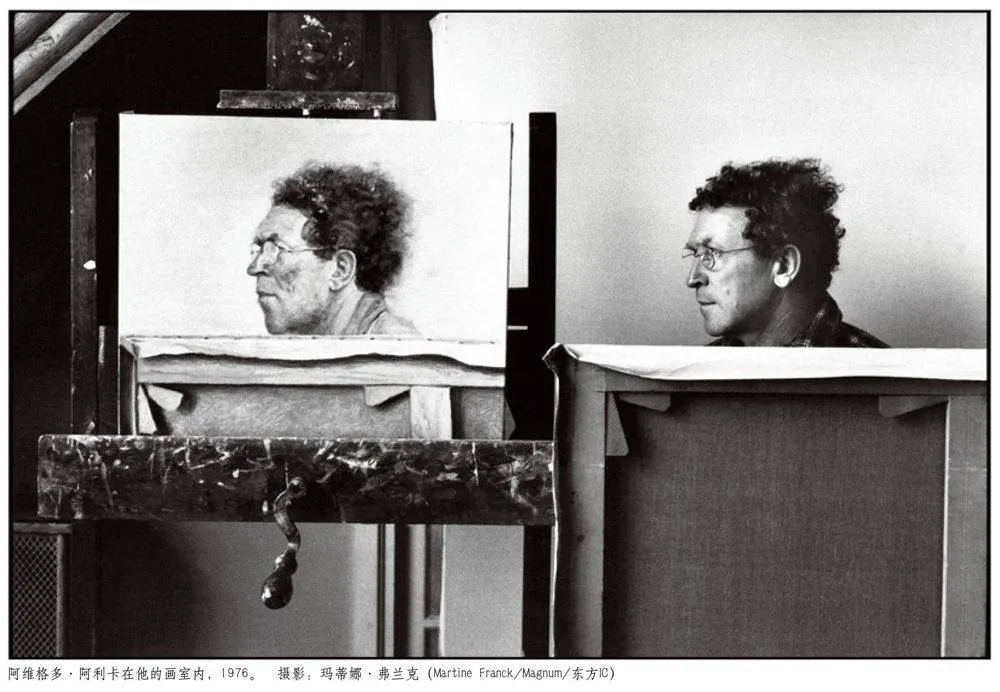

告诉我你在拍谁,我将告诉你你是谁。她的人像摄影作品表达了她对于人性的品味与把握,对于存在的寻找与挖掘。她曾聚焦当代著名作家(比如埃莱娜·西苏、约翰·伯格、埃尔维·吉伯特、米切尔·雷利、阿尔伯特·科恩、伊夫斯·邦纳夫瓦),也拍摄过一些著名的艺术家(比如巴尔蒂斯、阿维格多·阿利卡、沙姆·萨弗兰、赵无极、弗拉基米尔·维利科维奇、艾迪纳·马丁等)。她拍摄他们不仅出于他们的艺术家身份,更是以朋友的身份用影像描述他们,同时,为这些照片注入了一种迷人的因素,一种奇妙的抽象形态的魅力。(她把画面中的元素抽象为)形状、线条、曲线、空间透视、水平线,黑、白、灰,随后,就像在生活中一样再加点噪点颗粒。

生性腼腆的她愿意隐藏在相机后,通过这个面具面对社会和世界,敏捷地前行,时刻准备面对意外,渴望步步领先。她先是参与创建了Viva图片社,后又成为玛格南图片社的摄影师,而成为玛格南的成员是相当不易的。 作为亨利·卡蒂埃—布勒松的伴侣,弗兰克因为不想借卡蒂埃-布勒松成名,也不希望因为任何非议影响到丈夫的名誉,她甚至取消了自己的第一个展览(《阳光剧团》,原拟在巴黎相遇画廊展出),以至于人们对她的了解甚少。当然,他们夫妻之间没有一丝对抗的阴影和妒忌,没有玛蒂娜的鼓励,卡蒂埃-布勒松就不会在晚年系统整理出自己的作品,没有玛蒂娜坚持不懈的推进,就不会有卡蒂埃—布勒松私人基金会的存在。

2011年冬天,在玛蒂娜的新摄影集《来自他处》出版之际,巴黎的欧洲摄影之家(La MEP)和克劳德·伯纳德画廊( La galerie Claude Bernard)为她在巴黎组织了两个展览,在就近的饭店举办了开幕式。她由于癌症治疗的煎熬变得很瘦弱,但仍坚持在入口处,微笑着向前来参观的人们一一问好。她的从容不迫,平和镇静,与那种关注他人的忘我状态,让人印象何等深刻!

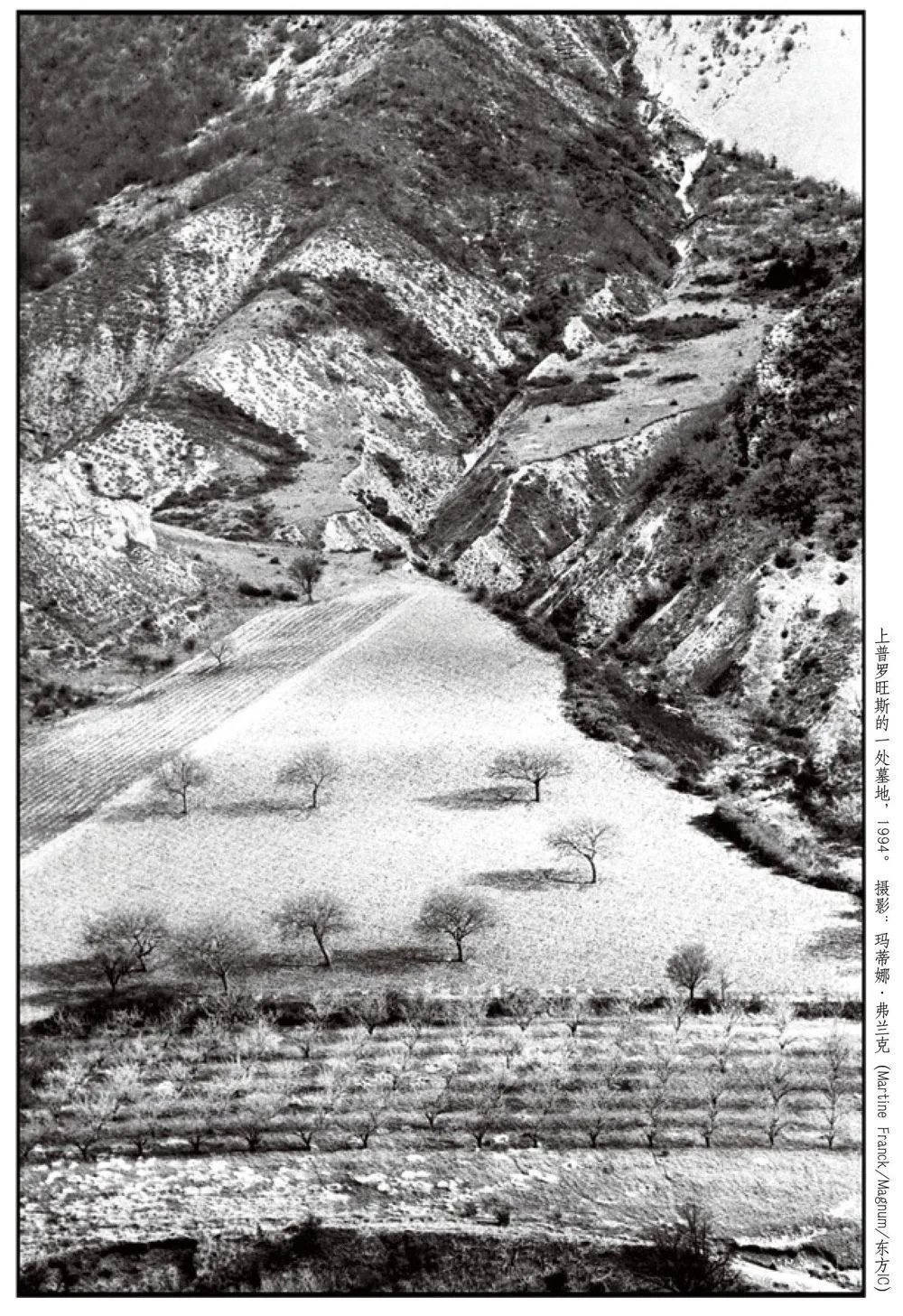

玛蒂娜的祖父死于比利时奥斯坦德的堤坝决口,当时他正在为她的两个堂兄妹拍照。在1998年她为自己的摄影集《日复一日》写的序言中,玛蒂娜回答约翰·伯格的提问,一如既往地谨慎、简洁:“我从未愿意考虑自己安葬的地方,现在你问我,我希望被火化,骨灰就撒在一棵美丽的树的脚下。我赞同人的生命应该被自然回收、循环再利用的观点,但现在还不是考虑这个问题的时候”……时过境迁,14年过去了,玛蒂娜·弗兰克已经辞世,按当初的想法,她安葬于法国南部普罗旺斯美丽的城市吕贝龙(Le Lubéron)。

(题目为编者所加;the text is courtesy of Henri Cartier-Bresson Foundation)