《孤星泪》与“依法办事”

今天很多欧洲国家,青年失业率居高不下,在西班牙,竟有高达四成多的年轻人找不到工作;越来越多的哪怕是来自知名学府的女大学生,包括哈佛、牛津的天之骄女,为了交学费索性去卖淫;希腊在债台高筑的情况下,有老人家因为不想“在垃圾桶里找食物”而在国会外吞枪自杀……“悲惨世界”如今在现实中一幕又一幕重演。近日,《孤星泪》这部音乐剧电影横扫全球,未必无因。

只是没想到,这样沉重的电影,在香港这样的地方,竟也叫好叫座,票房直扑5000万,是同期上映电影《十二生肖》的4倍,让人不得不对香港人的品位刮目相看。或许贫富悬殊恶化、楼价比天高、底层市民无立锥之地,让观众对这个题材格外有共鸣吧。

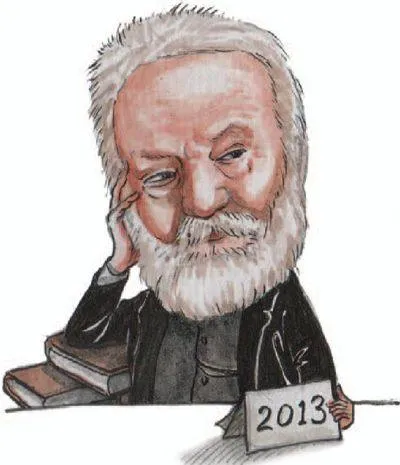

能够写出如此悲天悯人的一部小说,它的作者到底是一个怎样的人?有着怎样的成长经历呢?

法国大文豪雨果,童年时曾在3b7e5015ef8ff3963de5a234b6f7ac43巴黎街头目睹一件事,激发起他强烈的人道主义情怀和觉醒,改变了其一生。

那一天,在法院大门前的木柱上,绑着一位年轻的妇女,旁边的告示公布她犯的是“奴仆偷窃罪”。雨果好奇地驻足观看。时间到了,一个彪形大汉上前行刑。他把这位女子的衣衫从后背撕开,再从炭火中抽出一块烧红的烙铁,冷酷无情地朝女子赤裸的肩上烙去。一阵“咝咝”声和焦灼气味伴着凄厉惨的叫,接着再是一轮嚎哭。

这凄厉的惨叫,刺痛了一颗赤子之心,留下不可磨灭的印象,激发起雨果对苛政的深恶痛绝。

我想,《孤星泪》里男主角的故事,或许正是受到这一幕的启发。

男主角为了饱受饥饿煎熬的姐姐一家,偷了一个面包,却因此被重囚。更悲惨的是,出狱后,他仍摆脱不了阶下囚的烙印,让他变得神憎鬼厌,所有人对他都惟恐避之不及。男主角因此找不到工作,连两餐一宿都有问题,走投无路,幸亏一位神父搭救了他。为了一条活路,他不惜违反释囚守则,隐姓埋名,以求抹掉自己的过去,重新开始。

结果,男主角真的重新做人,还行善积德,以报答神父当年的恩典。但一位铁面无私近乎偏执狂的警官,却苦苦相逼,踏破铁鞋也要缉捕他归案,让他毕生受此梦魇纠缠,亡命天涯。

我想,这个故事桥段,可能正是雨果对童年时法院门前一幕的感怀吧:都显示了在苛法之下,公义、人性和尊严可以受到怎样的践踏。

如果社会充满不公义,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,“富者田连阡陌,贫者无立锥之地”,那么,统治阶级以苛法保护他们的财富和特权,就不是“法治”(rule of law),而只是“依法办事”,或称“依法而治”(rule by law),执法者也只会沦为“依法办事”的鹰犬而已。

“法治”与“依法办事”,两个概念的最大区别是,后者完全按法律治理事情,不计较法律本身是否苛刻甚至残酷。前香港最高法院首席大法官的杨铁梁先生,便曾经解释过,法律内涵包括了保障人权及各种自由,那才叫“法治”,如果法律本身非常严苛,依法律办事也不算“法治”。

诺贝尔经济学奖得主、一代宗师哈耶克(Friedrich Hayek)曾在其名著《The Constitution of Liberty》中指出:“法治,当然假设完全按法律条文和法定程序办事,但这并不足够,如果一条法律给予政府无限的权力去为所欲为,它的所有举动皆为合法,这一定不会是法治。因此法治不止于宪政主义,它要求所有的法律符合某一些原则。”

那么真正的“法治”,应该包括哪些元素呢?西方普通法传统下的“法治”,除了按照法律办事之外,还包括以下要求:法律必须经公开及具透明度的程序制定而成,应该是公开和清晰的;人人在法律面前一律平等;执政者的权力受到限制,不能滥权;司法独立,司法机关独立于政府之外,且不受政府干预;保障人民的各项基本权利,如生命、自由和财产权。