希拉里的下一站

再过几天,希拉里·克林顿就要告别雾谷,结束美国国务卿生涯,回归阔别已久的“老百姓”生活。用她的话说:“我对今后的生活十分期待,只想睡觉、运动、放松,享受旅游的乐趣。这听起来很普通,可我已经20年没这么过了。”

可似乎没人相信,这位精力充沛、志向高远的女人真的会退出政坛。坊间猜测,4年后,她可能再次参加总统角逐,一圆多年梦想——成为美国史上首位女总统。

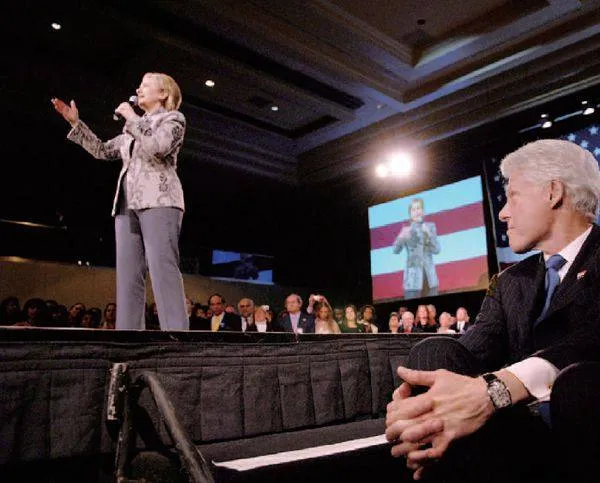

连奥巴马都“参与”了这场“猜谜游戏”。去年11月,两人共同出访泰国。当地媒体报道,在参观卧佛寺时,一位高僧对奥巴马说,这尊大佛是成功的象征,可以保佑他连任3次总统。奥巴马却指着身边的希拉里说:“她才是未来的总统。”

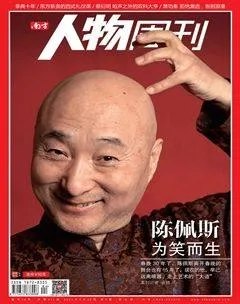

“摇滚歌星式外交家”

在希拉里的“政治路线图”中,也许国务卿从来都不是她预谋已久的一步棋。奥巴马2008年在总统选举中胜出后,效仿林肯做法,hWQhpIQMkNjxHUUDavnJ3VXRoV8Bh6j/G6Qmh/1g9x0=组建了一个“政敌内阁”。其中,希拉里被提名为国务卿最令人瞩目。奥巴马和希拉里的关系,一如当年的林肯和苏厄德,仿佛历史的翻版。

苏厄德和林肯同为1860年共和党总统候选人。苏厄德是纽约州参议员,典型的政治精英,从政经验丰富,是共和党呼声最高的总统候选人。而林肯只不过是伊利诺伊州一名乡村律师,在党内模拟投票中,几乎无人投他的票。可是,历史跟苏厄德开了一个玩笑。在投票前一天夜里,一名隐藏很深的宿敌暗中作梗,竭力游说各州代表,生生将其拉下马来。林肯反倒因资历浅、政敌少而“顶替”上位,颇有“渔翁得利”之意。

希拉里曾以第一夫人身份入住白宫8年,在国内外享有极高知名度,之后又连任两届纽约州参议员,拥有广泛人脉。在2008年各大总统热门人选的民意调查中,她始终高居榜首。反观奥巴马,不过是一名初出茅庐的伊利诺伊州参议员。但最后的赢家,是他,而不是希拉里。

苏厄德和希拉里在败选之后,均入阁担任国务卿。接下来的故事,相同,却又不尽相同。作为副手,两人都尽心尽力辅佐上司。前者帮助林肯打赢了艰苦卓绝的内战,成就一代“名相”,并成为“林肯私交中最亲密、最忠实的知己”。

而后者,虽然也兢兢业业,4年来出访超过一百个国家和地区,累计行程近百万英里,在专机上度过2064个小时,堪称“劳模中的劳模”,可盘点外交成果,却乏善可陈:伊拉克和阿富汗事务,她几无染指;她努力修复与巴基斯坦的关系,但那里的反美情绪依然高涨;她成功促成对伊朗的制裁法案,但并未阻止其发展核计划;她帮助美国将战略重心重新转移至亚洲,但日韩战略合作协议的流产令其“亚洲轴心”战略受挫;最糟糕的是巴以和谈,当她声称取得“一定战术成果”时,她自己最清楚,这话说得有多么心虚。

《华尔街日报》专栏作家布里特·史蒂芬斯说:“如果希拉里想成为一位伟大的国务卿,她要么像亨利·基辛格那样促成一项重大外交突破,但她没有;或者像詹姆斯·贝克尔那样主导政府外交事务,她也没有;或结成一个重要联盟(艾奇逊),或起草一个伟大宣言(亚当斯),或实施一项伟大计划(马歇尔),可她通通没有。”

哈佛大学教授斯蒂芬·M·沃特说尽管很难把希拉里称为一位伟大的国务卿,“但这不是她的错”,因为这届政府压根就不需要一位“伟大的国务卿”。当年,无论艾奇逊、基辛格还是贝克尔,都与总统关系密切,享有更多外交权力。而希拉里虽然在任职期间参加白宫会议六百多次,号称可以随时面见总统,可在一些热点问题上,她显然被边缘化了。比如,奥巴马让副总统拜登主导伊拉克事务,任命理查德·霍尔布鲁克为阿富汗和巴基斯坦特使,任命乔治·米歇尔为中东特使,提升亲信苏珊·赖斯所担任的联合国大使一职为内阁部长级,使希拉里不便插手美国驻联合国使团事务。

可见,希拉里是一个“被架空的国务卿”。别看她表面上周游列国,风光无限,被《纽约时报》称为“摇滚明星式的外交家”,实则游离于美国权力中心——白宫之外。而这正是奥巴马的如意算盘:把一个对总统连任构成威胁的对手“招安”进国务院,不仅给足其面子,而且排除了一个心患,同时还赢得“豁达”之美名。

希拉里当然明白奥巴马的真意,从某种意义上讲,奥巴马发出“要约”不难,难的是她如何“接招”。据说,她的顾问们权衡再三,认为这一职务有助于提升她在国际舞台上的成绩,她才接受提名。事实证明,哪怕是“猫王”这样的摇滚明星,对国际政治也难有持久影响力。

因此,希拉里和奥巴马之间,永远不可能像苏厄德和林肯那样,成为知心朋友。尽管4年来,两人从未有过公开争执,甚至在去年美国驻利比亚大使死于非命的班加西袭击事件中,希拉里还主动揽责,充当总统的“挡箭牌”,可这一切,不过是两人自觉遵守了“游戏规则”。

成也“女人”,败也“女人”

虽然希拉里算不上是一个伟大的国务卿,但没有人否认,她是一个伟大的女性。奥巴马曾如此评价她:“由于希拉里的出现,美国向男女平等迈进了一大步。”

希拉里的总统梦始于何时,无从知晓,但她对政治的热衷似乎与生俱来。她从小就对各种各样的领导职位表现出极大兴趣,是学校社团的活跃分子。她学习成绩优异,1965年进入马塞诸塞州韦尔斯利学院主修政治学,1969年进入耶鲁大学法学院,1973年获法学博士学位,同年开始律师生涯。1979年,她成为罗斯律师事务所历史上第一位女性合伙人,之后两次当选“全美100位最具影响力律师”。

1993年,随着克林顿入主白宫,她成为美国历史上学历最高的第一夫人。其间,她积极参与政事,负责国家医疗保健改革,推动国会通过儿童健康保健项目。2002年,仍身在白宫的她宣布竞选纽约州参议员,成为美国历史上第一位获得公职的第一夫人,同时也是纽约州首位女参议员。

她在竞选参议员之前,其实从未在纽约居住过,通过“临时改户口”才获得资格,此举被普遍解读为“醉翁之意不在酒”——她的总统梦已初见端倪。到2006年竞选连任时,她的蓬勃野心已经“昭然若揭”,无论声势规模,还是筹款金额,都俨然是两年后总统竞选的“大练兵”。有媒体说:“谁也别想把这只在美国政坛游荡的幽灵重新装回到小瓶中去了。”《时代》周刊更是大胆预言:希拉里将统治美国。

为了谋求“更上一层楼”,多年来,这个个性鲜明、智慧坚韧的女人不断情愿或不情愿地改变立场、掩饰锋芒,甚至忍辱负重,以便成为一个“受欢迎的女人”。

早年,希拉里是共和党支持者,上世纪六七十年代,多次在总统选举中为共和党效力。1975年,她和克林顿结婚,由于丈夫的政治需要,她很快转投民主党门下。结婚之初,她拒绝改从夫姓,坚持自称“希拉里·罗德姆”。可是,当丈夫第一次竞选阿肯色州州长失败,她意识到自己的行为恐怕被认为缺乏传统家庭观念,于是果断改姓“克林顿”。1998年“拉链门”曝光,全美国的道德天平都向她倾斜,可最终,她选择原谅丈夫。不少美国人因此而批评她太容易妥协,为了政治前途不惜违背自己一向倡导的女权主义理想。就任参议员之初,她为争取中间选票而支持伊拉克战争,可随着战争局势恶化,她转变态度,开始攻击布什政府,并要求国防部长拉姆斯菲尔德下台。这次“转身”让她得分不少,却也留下“投机分子”的话柄。

为了谋求‘更上一层楼’,多年来,这个个性鲜明、智慧坚韧的女人不断情愿或不情愿地改变立场、掩饰锋芒,甚至忍辱负重,以便成为一个‘受欢迎的女人’

甚至连她的发型、衣着都不能“坚持自我”。她原本穿衣随便,不重修饰,还自以为是一种风格,执意不去改变,可后来发现,任何关于自己的讨论,“如果不涉及发型,都不算完整”。她自嘲道:“这是我们这个时代的一大魅惑。”于是,她也只好迎合大众,精心捯饬自己的形象。据说为了让身材更加匀称,她曾尝试魔鬼减肥法,短期内减掉7公斤赘肉。

一切准备就绪,2007年1月20日,她宣布成立总统选举试探委员会,正式迈出竞选总统的第一步。她在自己的网站上写道:“我来了,为胜利而来。”

一直以来,她的成功都和“女人”这个标签密切相关,并因此创下无数“第一”、“之最”。这次,她决意再添一个最具分量的“第一”:美国历史上第一位女总统。她在接受美国广播公司《观点》节目访谈时说,美国人接受一个女人当总统将是“信仰上的一次大飞跃”。

可是,所谓成也“女人”,败也“女人”,她遇到一个同样期待创造历史的对手——奥巴马。结果证明,美国人的信仰还不足以实现一次“大飞跃”,性别之于种族,是一个更难逾越的鸿沟。

从不说“绝不”

希拉里曾如此接近总统宝座,却又遗憾地擦肩而过,无数人为之扼腕。在她卸任国务卿之际,拥趸们纷纷呼吁,希望她参加2016年总统选举。

去年12月6日,《华盛顿邮报》和美国广播公司联合进行的一项民意调查显示,57%的受访者希望4年后,由希拉里而不是拜登接替奥巴马,成为美国总统。

她本人对此却一再拒绝,多次表示20年来高强度的政治生活和无穷尽的挑战让她身心疲惫,“我应该停下来,好好休息休息”。对于这番回应,《华尔街日报》的史蒂芬斯认为,好比“恺撒几次三番推辞皇冠一般”。

可希拉里说的也没错,她的确太累了。在任期的最后几周里,她先后遭遇胃病、脑震荡、脑血栓困扰,不得不住院疗养。一度有传言,脑血栓可能给她带来“灾难性损害”,最终导致失明。

不过,当她从医院归来,重返工作岗位时,依然神采奕奕。当被问到是否会退休时,她的回答再次引起猜测:“我不知道会不会考虑退休,但短期内不会继续从事高强度工作。”

未来她有很多选择。短暂休整之后,她可以和丈夫一起打理基金会,致力于健康、气候等全球项目;如果有职位空缺,可以获提名进入最高法院,做一名大法官;甚至可能竞选联合国秘书长。

4年后,希拉里69岁,无论如何,对一个总统来说,已经算高龄了。她的助手认为,眼下,她是真的不想竞选总统,但这不一定是最后决定。“也许休息一段时间,做一些其他事情后,情况会发生改变。我们从不说‘绝不’。”