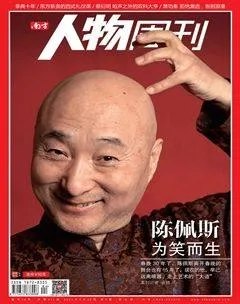

笑的“大道”

这是话剧《老宅》的一次包场演出。岁末之际,某企业借此答谢客户。抽奖环节结束,演出很快就要开始了。一个身着条纹宽松毛衣的中年男人从舞台左侧门走出来,顺着前排过道径直走向舞台另一头。

“来了!来了!”观众席上有人提醒了一声,声音不大,但也让人群迅速骚动起来。光头形象让人们瞬间认出了他,观众席里立刻响起了掌声。他微微含笑,冲着大家点头致意。在舞台右侧立柱上,挂着一副铜锣。“这是我的工作。”一句平常至极的话,已经让观众笑作一团。

陈佩斯双手拿挥槌,敲了三下,穿过过道时他告诉观众:敲三次锣以后,戏就正式开演了。“您比电视上看着精神!”第一排的一位观众说道。他没听清,凑近之后那观众又重复了一遍。陈佩斯非常开心,主动跟她握手。“您这话,我太爱听了!”

“太喜欢您演的小品了!”坐在后头的一位观众冲他高喊。陈佩斯抬头顺着声音发现了喊话的人。“小品?!”他顿了一下,“您这一看就很少进剧场,我做舞台剧都十来年了,您这还小品呢!”他把头一侧,问大家,“现在有个词,管落伍叫什么来着?”“OUT!”大家齐声回答,笑声又一次淹没了小剧场。

“对!”陈佩斯冲着那位观众一乐,“您OUT啦!”

走近喜剧是“历史的偶然”

“王爷,今天我就把中国人丢的面子给追回来。明儿个,再把割出去的土地给追回来,我就不信没有英雄在世。早晚有一天,关公关云长挥起青龙偃月刀,到那时候我看他们谁还敢,随便欺负咱们中国人!”陈佩斯一副清朝衙役装扮,胸前印着一个繁体的“邮”字,慷慨激昂地念着台词。

这一幕发生在1998年中央电视台春节联欢晚会上。除夕之夜11点半左右亮相的小品,是每届春晚最重头的语言类节目。1998年的这个演出窗口,属于陈佩斯、朱时茂作品《王爷与邮差》。

“老少爷们儿们,前面还有一个洋人,我追还是不追?”陈佩斯扮演的邮差问观众。

“追!”台下异口同声的嘹亮回答充满了整个一号演播大厅。

这是陈、朱这对黄金搭档第11次出现在央视春晚的舞台上。喧天的京剧锣鼓衬着现场观众开怀的笑声,没有人会想到这是他俩最后一次亮相春晚。

“《王爷与邮差》算得上近年的一部创新之作,它主要探讨中国人的尊严问题,用与外国人赛跑的设定,在王爷邮差来来回回的交谈中体现了‘王爷’对外国人的惧怕和谄媚,以及‘邮差二傻’的民族自豪感。表演中,陈佩斯巧妙运用新启用的一号演播大厅的优点,使表演不再局限于舞台之上……‘二傻’获得第一名时和观众的互动也将故事推向了整个小品的最高潮。”在2012年8月出版的编年体著作《春晚三十年》,回忆1998年的章节这样写道。

这是陈佩斯耗费心血最多的一个小品,从1991年算起,历时7年才得以面世。二人那身清代演出服是他们亲自花钱制作。直播当晚,因为朱时茂的话筒失灵,演出效果严重受损,甚至不及带妆彩排。这次演出事故让始终求精的陈佩斯将最后的背影和永远的遗憾,留在了那方舞台。

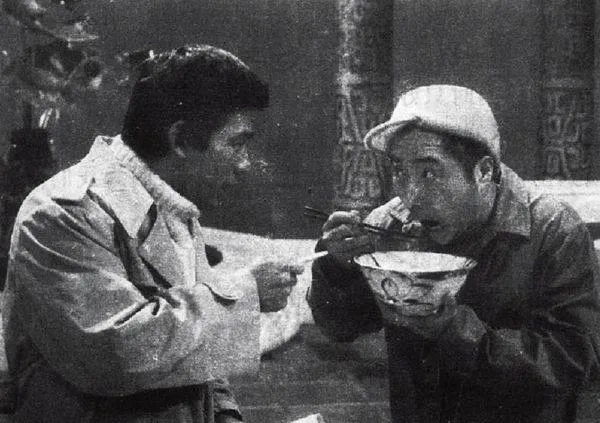

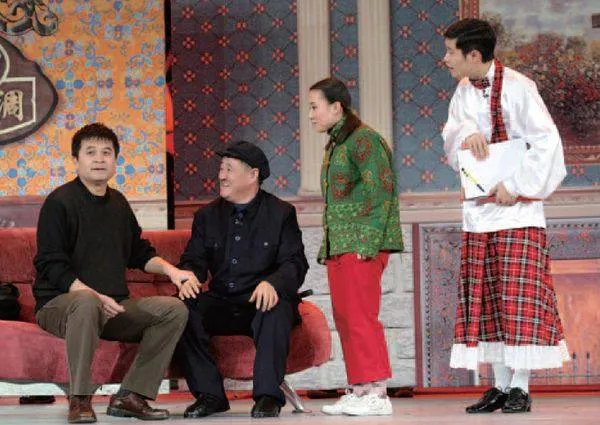

陈、朱二人最近一次聚首,是在北京电视台。从2012年年底开始,二位笑星摇身一变,化身北京卫视音乐综艺季播栏目《一起唱吧》的嘉宾主持。客串主持的副业之外,现在朱时茂专攻电影,由他导演的贺岁片《爱情不NG》将于大年初一公映。虽然如今的陈佩斯主业是继续躬耕舞台,但引他踏上喜剧之路的也是电影,那部作品是他和父亲陈强主演、1979年公映的《瞧这一家子》。

“这个片子演完之后,我对喜剧的认识依然是一头雾水,不见庐山真面目。后来逐渐走近喜剧,也是一个历史的偶然,那就是和朱时茂走到了一起。”陈佩斯说。

“没有意义的笑,是不允许的”

1983年,谢晋作品《牧马人》大获成功后,中国影坛也收获了一张新面孔,他就是片中男一号许灵均的扮演者、福州军区话剧团29岁的战士朱时茂。凭借在《牧马人》中的出色表演,朱时茂被借调进八一电影制片厂。因为没有办理正式手续,他的临时住处就在厂里的招待所。

跟他相比,大他不到俩月的陈佩斯是八一厂的老兵。1973年,内蒙古生产建设兵团的知青陈佩斯考入八一厂,成为一名电影演员。“那时整个八一厂惟一一部民用电话,就在我们招待所。”朱时茂介绍说,每天在他宿舍外面排着的长队,全是往外打电话的人。“佩斯当时家在北影厂,每次排一个号之后,他就相互串串门等着。一来二去,我们就熟了。”

“二子”,这是后来很多人熟知的一个陈佩斯的经典角色,它最早出自1982年的电影《夕照街》。尽管影片镜头下展现的是北京胡同里的群像,但它对于刚刚经历的那场动乱的反思以及人们对于未来的憧憬,像《牧马人》一样深情抚慰着时代人心。

“当时我们每个人都有一肚子话想说,但不能随便开口。当时的中国人,同事之间是一个口径,开会时是另一个口径,只有晚上回到家里,跟自己最亲的人,能说几句真心话。”跟我说这话的老人年近八十,名叫黄一鹤,也是后来人们熟知的知名春晚总导演之一。1983年,他受命担任首届央视春晚总导演。30年过去,春晚基本形态沿袭至今。

在那年的除夕之夜,中国电视荧屏上第一次出现了串场的主持人,央视导演们快要荒废的直播功夫也被再次拾起。黄一鹤在现场架设的4部电话因为技术原因,只有北京地区的观众可以拨打,但依然被打爆。“当时我们并不懂什么‘人权’这些概念,央视作为喉舌也历来是我教育什么你看什么,但这一次我打算用这4部电话,把话语权交给观众。他们点什么,我们演什么。”

人们内心压抑已久的情感,在相聚团圆的守岁之夜像开闸洪流倾泻而出。李谷一的歌曲《乡恋》、王景愚的哑剧《吃鸡》等一系列节目,通过直播信号,将久违的酣畅笑声和由衷快乐送到了千家万户。

首届成功之后,黄一鹤继续担纲新一届春晚总导演。当时凭借电影和走穴演出已经小有名气的陈佩斯朱时茂二人第一次收到了春晚的邀请。“小品历来是中戏和电影学院考试的东西,没人拿来公开演出。当时主要是觉得我们的晚会中从来没有这种类型的节目,所以我请他俩来搞一个。”黄一鹤回忆。这部作品就是陈佩斯的第一个春晚小品《吃面条》。

和朱时茂熟识以后,陈佩斯和他私下聊天谈得最多的就是各自拍电影时发生的一些趣事。比如拍摄一场哭戏,经验不足的演员怎么也哭不出来。二人决定就将电影背后的这些故事改编创作。

“积极向上、无产阶级意识强烈”,这是当时广电部主管领导对晚会节目提出的总体创作原则。《吃面条》诞生后的第一次“面试”,是在国家体育总局的食堂,那天张谢林、李富荣、庄则栋等名将都搬着马扎坐在下面。

“演出时我往下面一看,后面椅子上没人了。我心里就紧张:怎么回事?难道太难看,人都走了?”朱时茂现在想起这段都忍俊不禁,“后来才知道,人都笑到椅子下面去了。”

直播当天下午,黄一鹤在演播大厅的二楼看见了情绪不高的陈佩斯。尽管演出效果极好,但《吃面条》可不可以上,负责审查的领导一直没有表态。“没有意义的笑,是不允许的。”这是当时审查领导普遍的态度,矛头所指是不是《吃面条》,无人得知。当时急得上火牙疼的黄一鹤满脑子更大的压力不是来自这个小品,而是他邀请的张明敏、李大维等4位港台演员的首次亮相。“如果他们直播时说错一句话,别说我老黄了,连部领导的政治生命也结束了。”

看着意兴阑珊的陈佩斯,黄一鹤像嘱咐港台演员一样拍板:上,《吃面条》上!出问题,我负责!但佩斯你们一定要严格按照我们审查的本子来,一个字都别错,一个字也不要改!

有了喜剧之后,晚会丰满了

“后来有人评价《吃面条》的意义,说它并不在于喜剧上的成功,或是为电视节目增加了新品种,而在于它把欢乐还给了人们。……尽管喜剧作品都是小节目,也非常短,但从此就有了春节晚会的概念。有了喜剧之后,晚会丰满了。”多年后,陈佩斯为首次亲历春晚写下了这段文字。

在北京台录制节目的化妆间,他和我回忆起这段往事时说,“当时我们什么都没想,也不知道后来会发生什么。只是在努力地进行个人的争取,当然也只是为了展示我们个人的才艺。”

《吃面条》成功之后,依旧讲述电影拍摄幕后故事的新作品《拍电影》在1985年春晚与观众见面。这届春晚是黄一鹤总导演生涯里败走麦城的一笔,追求创新的他将春晚带出演播室,搬到了北京工人体育馆。那些极尽心思设计的亭台楼阁、小桥流水等精致舞美,因为灯光不到位,全无效果。演员陈冲直播时说的一句“你们中国人……”激怒了电视机前无数的观众,晚会还没结束,批评的电话就络绎传来。

“由于我们组织领导不力,致使1985年春节晚会严重失控,未能体现‘团结奋进、活泼欢快’的宗旨,在此向全国广大观众致以诚恳的歉意……”3月2日,春晚结束不到两周,央视首次公开向全国观众道歉。只有董文华、罗文等人表演的极少数节目免遭观众责骂,其中也包括陈佩斯、朱时茂小品《拍电影》。一年后,春晚重新回到了台里600平米的演播室。黄一鹤第四次担任了总导演。

直播前10天,导演组让陈佩斯和朱时茂拿出新作品。这种几乎无法完成的创作任务,在央视春晚的历史上司空见惯,很多大牌都遭遇过这种高强度的身心双重高压。他们决定去羊肉串摊贩云集的西直门体验生活,这个作品就是《羊肉串》。

在观众眼里,陈佩斯一人分饰两角,尤其那个两撇八字胡、身穿黑白条纹浴袍的小贩形象成为春晚历史上的一个经典角色;在学者笔下,《羊肉串》“既讽刺街边无照经营的不良商贩偷税漏税的行为,也反映了当时很大的一个社会问题:商贩‘上有政策下有对策’,城管‘站着说话不腰疼’”。而在陈佩斯这里,“从《羊肉串》开始,我的喜剧章法逐渐成熟。”

“《吃面条》、《拍电影》从喜剧技巧上说,简单;条件铺垫弱化,文学性差,喜剧量不足,人物也不饱满。基本上有一方是无作为的,没有什么人物和心态的变化。但从《羊肉串》开始,我们两个人物都鲜活了。相互之间开始制造困难,已经有了喜剧套路。”

除了《羊肉串》广受好评,很多观众对这届春晚的另一个记忆是现场举行的一场婚礼。新郎是老山前线两次荣获战功的战士杨晟,新娘是青岛市歌舞团独唱演员于民刚。为他们主婚的是时任中顾委常务副主任的薄一波。黄一鹤憧憬多年“国家领导人亲临现场与民同乐”的心愿成为现实,但从两年前开始的春晚“负载政治任务”的倾向不可避免地更加强烈。这种悄然发生的变化,像老山前线未曾停息的炮火一样,让严肃的创作者心头隐隐不安。

急流勇退,既需要勇气,更需要时机

“陈老师您该去拍电影,现在电影多火啊!”

“今年您会上春晚吗?”

“您下一次演话剧是什么时候?”

……

《老宅》演出前,陈佩斯第二次敲过锣后,逐渐熟络起来的观众争先恐后发问。很多人都掏出手机拍着视频。

“你看我现在无论走到哪儿,见到观众就会有人告诉我,我特别喜欢你那小品。我其实心里也高兴,我会说是吗,谢谢,谢谢。这不是钱能买来的,他们一看见你,一团温暖就过来了,我真的特满足。所以我特感激,我曾经拿出那么多时间来给他们,那么多钱在我们身边飘走,但世道是公平的,以心换心,这就是中国人。”陈佩斯说。

历届春晚基本都在每年7月建组,历时半年筹备成形。“陈佩斯和朱时茂他俩都是很严肃的创作者,他们会用很长的时间来打磨,不达到自己的要求,宁可不上。”黄一鹤说。

“一个节目从创意到最后演出,至少半年。”陈佩斯说,“春节之前各种慰问的演出又多,我们就天天看着那钱从身边飘走。我俩住在剧组的招待所,一觉醒来,几千块就没了,当时几千块可不得了。这种看不见的损失,我跟老茂不知道有多少。我们不像有些人,满天飞着还来演,到点才来。我们不是,我要答应你了,我就跟你一起泡在这儿,拿出时间来做。”

在很多观众的记忆里,《警察与小偷》是经典作品,但却是陈佩斯最不喜欢的一个春晚小品。它原本要在当年的公安部春晚上演出,那一年,因为陈佩斯创作的《万国运动会》没能通过审查,导演组于是从公安部要回了这个小品。

按照陈佩斯的设想,这个小品应该采用单机拍摄,做成短片。他跟导演组最大的分歧是,这个节目可以录播,剪好了到时候播出去就完了。动作性,是他眼里这个故事最有意思的地方。通过电影剪辑的特效和蒙太奇的魅力,可以最完美地体现他要的效果。但导演组坚决不同意,而且对故事的篇幅进行了大幅删改。陈佩斯想不通:你直播观众不也是在电视里看吗?怎么就不能播一个短片呢?“所以很多矛盾一直都在累积,累积。”

在创作理念的分歧之外,又一场风波加剧了双方的矛盾。1999年初,朱时茂拿着一套VCD光盘找到陈佩斯,那是央视国际总公司未经二人许可擅自发行的众多明星历年春晚作品合辑,其中就包括他们以往8届春晚的全部作品。

“其实这事在那两年前就发生过,当时我们就跟他们提过,他们也承认了错误,发来了正式的书面致歉。”陈佩斯说,“现在居然又出了光碟。我们就让律师找他们去了,结果人家的话还说得很难听。那怎么办?告呗!”

据朱时茂回忆,“一审他们输了,法院判他们赔偿30万版权费,并且公开赔礼道歉。后来他们就上诉,上诉的过程中,台领导在办公会议上说,谁和他们关系比较密切,找人疏通一下,能不能私下和解。后来文艺中心的导演赵安就过来和我们吃了个饭。” 当时达成和解意向:他们俩可以不要经济赔偿和央视的公开赔礼道歉,但央视必须停止上诉承认侵权,“这是我们当初打官司所要争取和维护的基本权利”。

在这之后,陈佩斯和朱时茂又重新投入了1999年春晚小品的创作中。“那一年我和佩斯搞了一个《江湖医生》,离直播还有3天的时候,赵安给我们打电话,让我们换节目。我说再也不合作了,一气之下我就到美国过年去了。”

我问朱时茂:有没有可能是因为正常的审查原因导致换节目?

“他拿谁的节目,都不该拿我们的!”朱时茂说。

1999年这一年,春晚一共有11个语言类节目,小品占了8个。第九年参加春晚的赵本山首次携手宋丹丹,带来了小品《昨天·今天·明天》,“山丹丹”组合应运而生。伴随着陈佩斯、朱时茂两人毅然决然的背影,春晚的一个小品时代结束了。

从1984年到1998年,陈佩斯和朱时茂在春晚一共11次登台。“急流勇退,既需要勇气,更需要一个时机。我很庆幸,我们撤的时候正好有人替我们。” 陈佩斯说。

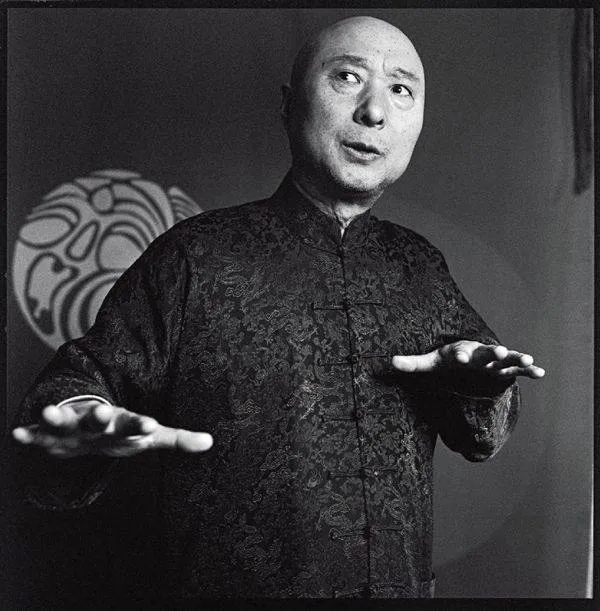

大道喜剧院

2012年7月25日,陈佩斯和朱时茂又一次同时出现在公众视野里。在北京21世纪剧院地下一层的小剧场门前,陈佩斯担任艺术总监、朱时茂担任名誉顾问的“大道喜剧院”正式开张。

“今天没有红地毯,朱时茂觉得特委屈。但我们没有红地毯,就算有,也不铺,老茂你知道为什么吗?”陈佩斯当着到场媒体调侃朱时茂,“我们是搞喜剧的人,就要把身段放低一点,姿态放低一点。”

“哦,我说难怪你选在地下室呢!”朱时茂回他,“我刚才看了一下,这个小剧场在北京来说,应该是最好的地下室了。”

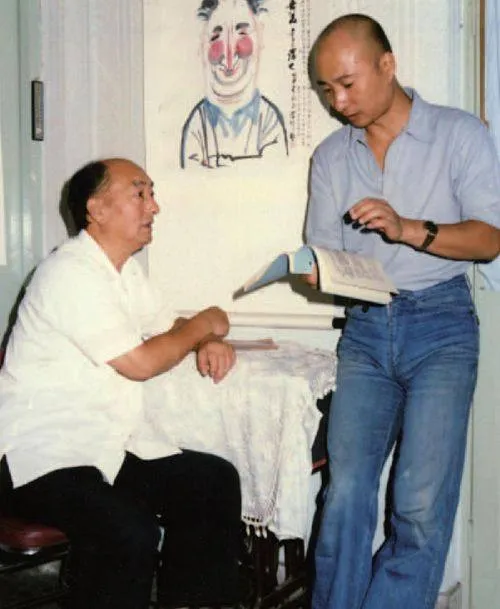

创办“大道喜剧院”也是陈佩斯的父亲陈强生前的心愿,他希望儿子能有一块自己的阵地,向年轻人传授积累多年的喜剧理论。经过面试考核遴选的10个年轻人成为大道喜剧院的第一期学员。这群几乎零基础的孩子,在陈佩斯本人以及中戏等专业艺术院校老师的带领下,正在学习推开喜剧之门。

就在2013年春晚紧张筹备的同时,陈佩斯正在培训第二批学员,大道喜剧院的第二部驻场作品《老宅》也正在小剧场演出。这是陈佩斯继《阳台》之后,亲自担纲导演和编剧的第二部作品。

几年前,陈佩斯对一个百老汇歌剧产生了浓厚兴趣。“忘了叫什么,好像是《疯狂的剪刀》。那也是一宗因为偶发事件产生戏剧冲突的命案,楼道里的几个人全部都有嫌疑。整部戏就是讲排除这几个嫌疑人的过程,我认定这个形式一定可以做一个很好的喜剧。最关键的是,它可以验证我对喜剧理论的一个重要认识。”

陈佩斯谈及的这个重要认识,是他从春晚小品到舞台剧创作一路至今所有喜剧实践提炼出的精华,也是他在课堂上最希望学员们理解的一个核心理论:差势说。“差势出现,就产生喜剧。”

《老宅》讲述的是一宗发生在拆迁工地一个钉子户家中的命案。案发前,小店主、服务员、开发商女老板和一位台胞4个场上角色都曾进入现场,停留时间都超过作案所需的3分钟,因此都是嫌疑人。开演25分钟,剧中警察接警后赶来,刑警队长钮队将在现场观众的提问之下,对4位嫌疑人逐个摸排,直到破案。

在这部实现真正意义上互动的舞台作品里,灵魂人物钮队控制着全剧的走向。他要自如地应对观众提出的各个疑点不让场面失控,同时又要准确地抓住4位嫌疑人在回答观众提问时暴露的破绽,并且始终不能脱离自己的人物。观众提问随机,所以他没有固定台词。从上场后,他基本站在舞台中央,演到结束。这个角色最早由陈佩斯本人饰演,在青春版里,演员白玉饰演钮队。

在前不久结束的一次演出上,一个有点醉意的观众始终不太配合,他甚至突然冲白玉大喊:元芳,你怎么看?比起这些互动中难以避免的暴力干扰或者突发意外,一些脑力过人的观众抛来的疑点,更是增加了台上钮队表演的难度系数。演出前,陈佩斯和白玉等几位主演必须充分做足预案,排练时他曾模拟观众问:钮队你也进过现场,你怎么排除自己的嫌疑?白玉当时手足无措。

“实际上这个问题是陈老师自己在演出时真实遇到的难题,那一次他就被观众问住了。”白玉后来的解决之道是,找到一位真正的刑警队长请教如何排除自己的嫌疑。

“欧洲人在上世纪一直在讲打破‘第四堵墙’,怎么打破?《老宅》就是完全地打破,它把虚拟空间一直延伸到整个观众席。所有的破案线索就在观众的提问和演员的回答里,因此每天的结尾都不一样。”陈佩斯最欣慰的是自己的喜剧理论被证实。“这个喜剧效果不在故事结构,而在这个特殊的形式。观众变成目击证人,于是他们的身份就有天然的法律框架内赋予的优越感,我一直讲的喜剧的优越感就形成了,台上台下的‘差势’于是就产生了。喜剧于是就产生了。”

“不回,太遭罪了”

就在《老宅》问世的2009年,赵本山带着自己的两位弟子出现在年初的央视春晚上。别着发卡、男扮女装的小沈阳操着娘娘腔翻唱反差极大的刀郎和阿宝二位高音歌手,成为当晚最耀眼的明星。当初因为东北方言数度被春晚拒之门外的二人传艺人赵本山,通过电视媒体的强势传播,终于将东北方言和二人传推广至全国。除极少数的几位之外,当时的他基本已将东北最优秀的二人传艺人全部收编至麾下。亮相春晚的作品名也呼应着春风得意的赵家班掌门无敌的风头:不差钱。

在陈佩斯作别春晚之后,进入新千年的小品舞台彻底属于赵本山。从1999年开始,只要他上春晚,语言类节目一等奖从未旁落。除了“山丹丹”组合的“白云黑土”,《钟点工》、《卖拐》、《卖车》、《心病》等几乎所有赵本山作品都在拿当下人际关系作文章。赵本山小品一枝独秀之下,辉映的正是语言类节目乏善可陈和春晚品质及影响的日渐式微。“陈佩斯还回来吗?什么时候回来?”每到岁末,这个话题总会从公众心头浮上媒体的版面。

“我哪儿也不去,我就在这儿最舒服。”敲锣催场时,陈佩斯会指着自己置身的剧场,告诉现场的观众。

离开春晚至今,陈佩斯一共推出了5部舞台作品,全部赢利,首部作品《托儿》的票房甚至超过4000万。“所以我们才会走得很稳,要不然像佩斯这样执着,我们必须得有一定的财力打底,才能把公司做到今天这样。我们数量并不多,但稳定的质量和佩斯的品牌,让我们获得了这个回报。”经纪人刘葆彤说。

在沈阳的一次演出中,某家报纸做过一次读者见面会。一位年近八十的老太太眼含热泪地告诉陈佩斯:您是人民的艺术家,您就算不回春晚,也应该上电视,让我们这些惦记您,喜欢您的观众可以看到您。老人可能很难理解,陈佩斯上不上,已经不是一个演员个人的问题,它事关一个公司的整体运营。

2011年,首次出任春晚总导演的哈文希望邀请陈佩斯复出,也被他婉拒。

“有些东西是天然的,你用不着调和。你干嘛跟别人去争去,我不跟他争。我做我的事,人家做人家的事。在我们这一行里头,能够得着他们的人才有命题作文,我没有命题作文,我是自我边缘的人,所以别高看我了。”陈佩斯说,“自由是动物的天性,追求自由也是动物的天性,我只是天性未泯而已。很多人说‘艺术家是人类灵魂工程师’,这是一句典型的法西斯语言,艺术不是要改造人的灵魂,人的灵魂也不能被改造,你要泯灭人的天性,按照你的意愿去做,凭什么?人有基本人权,你为什么要随便改造呢?别人的意念和意志,你得要尊重。在我这儿,艺术家是服务生。你去为人民服务,他需要快乐你要给他快乐,需要悲伤你要帮他疏导,有点闲得没事的你给他惊悚。”

“别再聊春晚了好吗?我特别不想再说这些。”陈佩斯说。不光他找到了让自己最快乐的事,搭档朱时茂如今也在电影圈过得自由自在。2012年12月6日,在北京市广播电影电视局主办的“吉祥欢乐,电影贺岁——北京贺岁影片推介会”上,3部推荐影片分别是:成龙执导的《十二生肖》、徐峥执导的《泰囧》和朱时茂执导的《爱情不NG》。

在陈佩斯记忆里,有件怪事一直让他不解。“我也不知道为什么,我这个人平时睡眠质量很差,但就是每年春晚直播开始,一听见那片头音乐,我就困得不行。真的,这是真事儿。困到眼皮快睁不开。”在直播现场的过道里,有简易沙发,演员们的羽绒服一堆一堆到处都是。陈佩斯每次都会找一个角落,钻到一堆羽绒服里,蒙头就睡。醒来跟朱时茂对一遍词,然后就上直播。

躲在那一堆羽绒服里啥感觉?

“特暖和,真的。”

真的不会再回去了?

“不回,太遭罪了。”

想吃喜剧这碗饭,姿态一定要低

“扣工资!”在一次演出前开锣的时候,陈佩斯发现一位工作人员引座时出错,这样向观众打趣,观众席里迅速传来阵阵笑声。

“一听说扣工资,大伙就乐了。为什么呢?因为有人倒霉了!这就是喜剧的真谛,喜剧一定得有人倒霉。”又一阵大笑从台上传来。陈佩斯信手拈来,随时随地都能让人置身他的喜剧讲堂。

“他是真爱喜剧,我认识他这么多年,他最喜欢干的事,就是一个人陷在喜剧里头琢磨。”白玉说。

喜剧的秘密,就在这些日积月累的长久思索中,一点一滴地被揭开。“《吃面条》、《拍电影》是因为‘不知情’,不知道拍电影是什么样;《胡椒面》因为误会,一个角色小气,另一个误会,以为那是公用的,还是‘不知情’,但是‘不知情’的人给知情人造成了‘窘境’;《警察与小偷》是‘误会’,《王爷与邮差》是‘差势’;赵本山的帽子,陈佩斯的光头,都是‘差势’……”在“大道喜剧院”的课堂上,胡须花白的陈佩斯把这些多年的创作心得如数倒给年轻人。

“陈佩斯填补了我们戏剧界的一个空白。”“大道喜剧院”老师、中央戏剧学院教授麻淑云说,“我们这么大一个国家,居然没有一个专业的喜剧院团。在组建喜剧院这件事情上,没有比他更合适的人了。”

不同于中戏的学历教育,大道的喜剧学员班是一个“团代校”式的短训班。学员不要求专业背景,只要喜欢喜剧表演都可以报名。在两个月的时间内,他们会集中突击形体、台词、喜剧理论等等众多课程。结业后的优秀学员会参与大道喜剧院驻场作品《老宅》和《阳台》的演出,因为演员的年纪远低于陈佩斯自己参演的版本,所以学员版又称青春版。

“他们中间还会有淘汰,要选出最好的喜剧种子。”陈佩斯说。

“陈佩斯太矜持,他一肚子对喜剧的见识和干货,但是非常低调。”麻淑云透露,尽管收取学费,但学员班至今都在“赔本赚吆喝”。“他是真的在做喜剧,是严肃的喜剧艺术,而不是一种很快被遗忘的娱乐产品。陈佩斯完全有能力吸引到财团或者政府的支持,把大道经营成像日本四季剧团那样的世界级的剧团。”

“各位将来可能会有发达的那一天,如果还想吃喜剧这碗饭,姿态一定要低。你要让人们永远能看到你,能俯视你,就是最佳的喜剧人状态。当红了,千万别保镖前呼后拥,这些会在生活上消解自己,这可能意味着艺术生命的结束。起码要伪装得像平民,这是我们的职业精神。”在课堂上,陈佩斯这样告诉下面那些年轻人。

2012年夏天,陈佩斯以演员身份再次登上国家大剧院的舞台。不过不是在话剧厅,而是在歌剧厅,参演作品是大剧院复排的约翰·施特劳斯经典轻歌剧《蝙蝠》。陈佩斯扮演的狱卒从出场到谢幕,始终都让剧场内充满笑声。

“喜剧是平民的艺术,喜剧是平等的艺术。从清朝开始,人们对喜剧的理念就是‘度人’,度人到快乐的境界。所有宗教终极的目的就是度你到快乐的世界。喜剧也是。”锣过三巡,《老宅》的演出终于要开始了。

掌声中,59岁的陈佩斯退场。年轻人,上台了!