电信诈骗犯罪既遂形态与未遂形态之探究

吴春生 林哲骏

摘 要:电信诈骗犯罪行为人借助电信、计算机等通信中介实施犯罪,使得电信诈骗犯罪在时间、空间二维度上与普通诈骗罪有所不同,进而影响到其犯罪形态的认定。然而,认定其犯罪形态的理论前提是界定犯罪是否已“着手”,因此,在采用实质客观理论认定其着手问题之后,比较分析如何认定诈骗罪既遂标准的学说,认为采用失控说为标准界定电信诈骗犯罪既遂形态与未遂形态颇为合理。

关键词:电信诈骗;实质客观理论;失控说

中图分类号:D924 文献标志码:A 文章编号:1002-2589(2013)32-0134-03

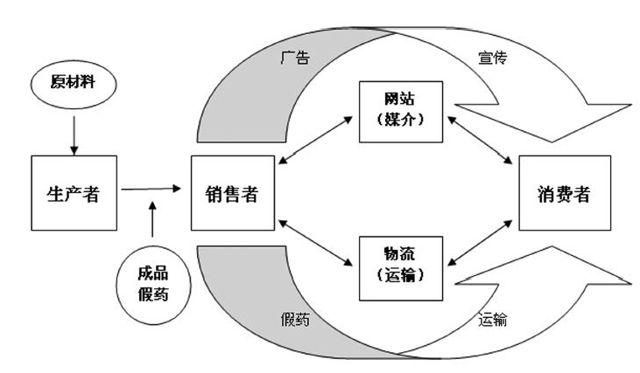

常见的电信诈骗类型如下,即虚构电信欠费以及涉嫌洗钱罪的虚假事由,被告人假冒中国电信以及公检法人员欺骗被害人的身份资料和账户被犯罪集团利用,涉嫌洗钱罪,谎构“安全监管账户”诱使被害人将银行账户内的资金转账至所谓的“安全监管账户”,骗取被害人的财产。

何谓犯罪既遂,当行为人既已着手实行,且将行为实行完成,或已发生结果者,则犯罪即属既遂,而成立既遂犯[1]299。电信诈骗犯罪应属结果犯,已发生犯罪构成要件的结果方成立犯罪既遂,若未发生犯罪构成要件的结果则属于犯罪未遂。然而,认定行为人的电信诈骗是否已着手实行,则是论证成立电信诈骗犯罪既遂与否的前提,故而对“着手”的学说作深入探究实属必要。

一、电信诈骗犯罪形态的着手标准学说荟粹

(一)关于认定着手的学说

关于认定着手实行的理论,其一,形式客观理论,认为行为人唯有已经开始实行严格意义的构成要件该当行为,始可认定为着手实行。其二,实质客观理论,该理论有两类见解,较为合理的见解认为,行为人必须开始实行足以对于构成要件所保护的行为客体形成直接危险的行为,始得认定已达着手实行的行为阶段。其三,主观理论,认为行为是否已达着手实行的行为阶段,应就行为人的主观意思以为断。若依据行为人的犯意及其犯罪计划,而可判断犯罪行为已经开始实行者,则可认定为着手实行。其四,主观与客观混合理论,认为行为人直接依其对于行为的认识,而开始实行足以实现构成要件的行为,即可认定行为已达着手实行的行为阶段[1]307。林山田教授认可主观与客观混合理论。

(二)各学说的合理性基础之探究

电信诈骗犯罪案件中的行为人常利用电话、电脑等通讯工具作为诈骗手段,行为人购买电话、电脑等工具即是为实施犯罪做准备,此时即可反映出行为人的危险性格。若采用主观理论认定电信诈骗犯罪的“着手”,可能使着手时期过于提前。依此理论,行为人开始购买专门用于诈骗的电话、电脑等工具时,已经反映行为人犯意,并可判断行为人已经开始实行其犯罪计划,此时认定行为人已着手实行电信诈骗。此理论过早认定着手,不当地扩大实行行为的范围,必然导致扩大处罚范围,故摈弃之。

关于形式客观理论,该理论将行为人实行严格意义的构成要件该当行为的时间节点作为认定着手实行的时间节点,而在时间上接近构成要件行为的行为方可认定为严格意义的构成要件该当行为,此理论可能导致实行的着手时期过于推迟。例如:在一则电信诈骗犯罪的案件中,某公司的财务会计甲,接到分别冒充公安人员、检查人员、法院人员的犯罪嫌疑人的电话,对方称甲在财务往来中所利用的工商银行账户曾被贩毒集团使用,受骗的甲到ATM机,边听该诈骗电话边将该账户内的财产转账至对方提供的“安全监管账户”,在甲按下“确定键”的前几秒,被识破骗局的银行工作人员拉住而未按下此键。若按照形式客观理论,在时间上接近构成要件行为的行为应指行为人在电话里“指示”甲按“确定键”的行为,因为此行为与甲处分财产的处分行为在时间上比较接近,故而被认定为严格意义上的构成要件该当行为,行为人实施此行为时方可认定为“着手”,过于推迟了电信诈骗犯罪着手实行的时间,使电信诈骗犯罪的未遂范围过于狭窄,故摈弃之。

若采用实质客观理论,有利于正确认定电信诈骗犯罪着手实行的时间点。张明楷教授在其著作《未遂犯论》亦主张此理论,该书中主张的实质客观说中的结果说,认为侵害法益的危险性达到了具体程度(一定程度)时,才是实行的着手[2]61。张明楷教授在其新著《诈骗罪与金融诈骗罪研究》亦主张此理论,即“只有开始实施直接使受骗者陷入处分财产的认识错误的欺骗行为,具有导致他人遭受财产损失的紧迫危险时,才是金融诈骗罪的着手。”[3]426刑法的任务在于保护法益,“实质客观说”中的结果说将“具有侵犯法益的紧迫危险性”作为判断“着手”问题的标准,通过惩罚已“着手”实行犯罪的被告人从而保护法益,同时又不过早地提前认定“着手”的时期,亦不过迟地认定“着手”的时期,采用此说认定电信诈骗犯罪的着手问题,颇为合理。在上述例子中,当甲准备前往银行ATM机转账时,此时已经具有导致甲遭受财产损失的紧迫危险,因此,当犯罪嫌疑人欺骗甲并使甲相信“安全监管账户”这事情时,已是电信诈骗犯罪的着手实行,具备使其自身负刑事责任的客观基础。

二、界定电信诈骗犯罪既遂形态的学说

(一)如何界定电信诈骗犯罪既遂形态的学说荟粹

如何区分诈骗罪既遂形态与未遂形态,有以下诸多学说。其一,占有说,该说认为,区分诈骗罪基本犯的既遂与未遂形态应当以公私财物是否为行为人实际占有为标准。如果行为人已经取得本欲占有的公私财物,就是诈骗罪基本犯的既遂。其二,控制说,此学说主张,应以行为人是否实际取得对公私财物的控制或支配为界限,对诈骗罪基本犯的停止形态进行划分。如果行为人实际取得了对公私财物的控制或支配,则为诈骗罪基本犯的既遂。其三,失控说,认为应以财物的所有人或者占有人是否失去对其财物的控制,即以财物所有人或占有人是否实际失去对财物的实际支配权为界限作为诈骗罪基本犯既遂与未遂形态的区分标准。其四,损失说,该学说为林山田教授所提倡。被骗者受骗而处分财产造成其本人或者第三人之财产损失,即为本罪之既遂,至于行为人是否已获得财物,则与本罪之既遂无关。其五,失控加控制说,认为应以被诈骗的公私财物是否脱离所有人或者占有人的控制并实际置于行为人的实际控制之下为标准,对诈骗罪基本犯的既遂与未遂形态加以区分[4]73。

(二)上述既遂标准学说合理性之探究

失控说与损失说相比,损失说要求行为人的行为不但使被害人失去了对财产的控制权,亦须因行为人的诈骗行为造成了被害人实际的财产损失才能构成诈骗罪既遂。该损失说似乎过于推迟了诈骗罪既遂的时间点,电信诈骗犯罪利用快捷通信技术作案,若采用损失说认定电信诈骗犯罪既遂与否,似乎不利于打击此类作案速度快的犯罪。“失控说、控制说、损失说”三种学说在被害人丧失财产与行为人取得该笔财产的时间节点不一致时,采取不同的学说得出的结论不同。设被害人丧失财产的时间节点为A,行为人取得财产的时间节点为B,在时间轴上A点在B点之前发生,且当A点、B点的时间段距较长时,采取“失控说”抑或是采纳“控制说”反映了成立电信诈骗犯罪既遂时间的快慢,亦反映了刑罚处罚范围的大小以及其背后的刑法思想。若采用“失控说”,在A点即成立犯罪既遂,较早地认定电信诈骗犯罪既遂,在处置发案率颇高的电信诈骗犯罪方面体现了扩大此类犯罪的处罚范围的发展趋势,这与当前电信诈骗犯罪案件激增并严重侵害公民财产安全、严重影响社会秩序密切相关,司法机关采用此学说认定电信诈骗既遂形态,反映了“乱世用重典”的刑法思想。但被害人丧失财产之后,行为人取得财产之前,若涉案财产被警方通知银行冻结,行为人并未因此获利,被害人财产最终亦未因此受损,此时让行为人承担诈骗罪既遂的刑事责任,似乎颇不公平,亦有违刑法的谦抑性理念,此一点颇手学者诟病。然而,若采用“控制说”,于B点(即行为人取得财产的时间节点方成立电信诈骗犯罪既遂,其不合理之处更显而易见。上海警方专案组在侦破电信诈骗案件的工作中发现,由于当今社会信息化程度很高,被害人钱款一旦转账到犯罪嫌疑人账户,往往犯罪嫌疑人会在几十分钟、甚至几分钟内就能将钱款通过网上银行或者电话银行转移,而这段时间内,被害人甚至都没有发现自己已受骗上当,待发现后再去报案,这笔钱款已经被取出。电信诈骗犯罪的财产转移轨迹往往体现为银行的转账记录,但一旦犯罪嫌疑人销毁该账户或银行卡,且此银行卡往往又是从黑市中购买,并非犯罪嫌疑人的真名账户,此时,警方将难以取证证明犯罪嫌疑人实际控制赃款的数额,若如此,则难以认定其犯罪既遂的数额,进而可能导致过于缩小电信诈骗犯罪的处罚范围,不利于抑制电信诈骗犯罪以保护社会公民的财产。针对以上难题,假若警方以被害人实际转账的数额作为认定电信诈骗犯罪既遂的数额,无异于重回“失控说”的认定思路。

三、采用失控说的理由分析

依据上述关于电信诈骗犯罪既遂标准的论述,采纳“失控说”认定电信诈骗犯罪既遂形态,而不采用“控制说”、“损失说”、“占有说”,应是权衡之后的合理之选,采用“失控说”的论证理由有如下几个方面。

(一)刑法的保护机能的论证角度

刑法所具有的机能当中,其保护机能应位居前列。由于刑法以保护法益为目的,惩罚诈骗罪的目的无非是要保护财产所有者、占有者对财产的权利,并且诈骗罪社会危害性的大小,也主要不在于行为人是否控制了财物,而在于被害人是否丧失了对财物的控制。从此种意义上而言,行为人即使没有取得(或控制)财物,但如果被害人失去了对财物的控制,视为诈骗罪既遂亦是情理之中[5]193。总而言之,从刑法的目的在于保护法益的论证角度而言,采用“失控说”是合理的。

(二)利益衡量或者价值平衡的论证角度

利益衡量的方法论认为,法官应通过利益衡量的方法,综合把握案件的实质,结合社会环境、社会秩序、价值观念等,对双方当事人的利益关系做比较衡量,做出本案当事人哪一方应受保护的判断,然后再从法律条文中寻找根据,以便使结论正当化或合理化。电信诈骗中较为典型的案例为,行为人谎称被害人的账户涉嫌洗钱罪,谎构“安全监管账户”诱使被害人将银行账户内的资金转账至所谓的“安全监管账户”,骗取被害人的财产。当行为人取得上述部分诈骗财产的支配权或者控制权,若将全部转账财产的数额认定为既遂数额,对行为人而言似乎不公平,其未取得相应的非法经济利益却要为此付出相应的成本(即承担该部分数额的刑罚),损害了其对法律公平对待自己的心理预期。另一方面,从被害人的角度分析之,其被诈骗的财产曾经因行为人的诈骗行为一度失控,且被警方追回的概率极其微小,该部分财产的安全受到高度威胁。刑法的目的在于保护法益,被害人的财产安全免受诈骗行为侵害的法益应受到刑法的优先关注。论述至此,两对相互冲突的“价值”显现出来,“价值一”即被害人的财产安全免受高度威胁的法益,“价值二”即行为人对法律的合理的公正预期。运用价值平衡的方法论,结合当今电信诈骗犯罪案件频发的社会环境、该类严重扰乱财产安全的社会秩序、犯罪嫌疑人运用高端的电信设备与被害人的相对弱势等情况,对双方当事人的利益关系作比较衡量,且行为人的公正预期产生于诈骗行为之后,依据“任何人不能从其违法行为中获益”的法理,对基于实施诈骗行为之后的行为人的公正预期的这一价值,不应受到法律的保护。因此,司法的天平应倾向于保护“价值一”,此即为进行价值平衡得出的判断。

(三)“结果无价值论与二元违法论”的论证角度

结果无价值论认为,违法性的实质在于行为所引起的法益侵害或者法益侵害的危险,而“二元违法论”这一学说以结果无价值论为基础,同时作为对结果的违法的限定也考虑行为无价值(社会相当性的逸脱)。日本刑法学界几乎已不再有人主张“行为无价值一元论”,主要是“结果无价值论”与“二元违法论”之间的对立[6]96。以“结果无价值论”作为判断标准,当被害人将银行卡内财产转账至行为人的账户时,已经失去了对该笔财产的控制权,其财产安全的法益已受到行为人诈骗行为的侵害,该法益被侵害的危害结果在时间维度上具有不可逆转性,即使后期警方将部分财产追回返还给被害人,亦是如此。因此,以“结果无价值论”判断之,行为人诈骗该财产的行为具有违法性。以“二元违法论”判断之,行为人的电信诈骗行为在客观上违反了我国刑法第266条关于诈骗罪的规定,主观上具有犯罪故意,其行为因违反规范而无价值,在具备“结果无价值”的基础上亦符合“行为无价值”,符合“二元违法论”进而肯定其行为违法。总而言之,无论是以结果无价值论抑或是二元违法论皆可论证行为人诈骗财产的行为具备违法性,其有责性更显而易见,已经具备处以刑罚的客观基础。诈骗罪为结果犯,肯定该财产的犯罪数额为既遂数额,进而成立结果犯使行为人负刑事责任,自是情理之中,毕竟其已具备科处刑罚的客观基础。而采用失控说认定该部分财产数额为既遂数额,在结论上是符合上述论证结果的,此即为采用失控说的合理之处。

参考文献:

[1]林山田.刑法通论[M].北京:北京大学出版社,2012.

[2]张明楷.未遂犯论[M].北京:法律出版社,1997.

[3]张明楷.诈骗罪与金融诈骗罪研究[M].北京:清华大学出版社,2006.

[4]赵秉志.经济领域中诈骗犯罪司法疑难问题[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[5]刘明祥.财产罪比较研究[M].北京:中国政法大学出版社,2001.

[6][日]西田典之.日本刑法总论[M].刘明祥,王昭武,译.北京:中国人民大学出版社,2007.

(责任编辑:许广东)