玻璃上的魅影

1846年,人类有了一项非常重要的发明——硝化棉纤维。

当化学家们终于把硝酸、硫酸这些可怕液体提纯到头的时候,发现它们几乎什么都能溶解,无论是金属还是岩石。若把脱脂棉放进去,一会儿就没了踪影,蒸发后剩下一小团一小团的白色絮状物。这些絮状物具有极高的燃烧速度,非常危险而难以控制,如果用来制作炸药,威力比黑火药大两三倍。因为燃爆性能过强,初时,把硝化棉放在炮弹里试验,炮弹还没来得及出膛,炮膛就先炸掉了。

为了减缓燃烧速度,发明家们尝试了各种方法,例如用酒精和乙醚溶解硝化棉纤维。溶解之后得到了一种粘稠的透明液体,这种液体具有很高的附着特性,而且因为不含水分,挥发得十分迅速,转瞬间就可以在物体表面可以形成一层均匀的薄膜。人们叫它火棉胶。

火棉胶和硝化棉不同,有着广泛的和平用途。例如,把火棉胶倾倒在伤员的伤口上,马上就能止血,以便将其转运到后方医院治疗。在一百多年前人员大量伤亡的国际战场上,火棉胶的这个特性就很有用了——不过,因为火棉胶易燃易爆,但愿可怜的伤员们千万不要再被燃烧的弹片碰着。

自此,火棉胶这个由硝化棉衍生而来的化合物,便有了暴力与和平的两种前景。

1851年,伦敦的工艺雕刻师阿彻先生(Fredrick Scott Archer,1813 – 1857年)改进了约翰·赫歇尔爵士(天呐,又是这个不务正业的超著名天文学家,请关注前几期相关文章)的氯化银玻璃法和尼埃普斯的蛋清玻璃法,大胆在摄影工艺中使用火棉胶,集大成地发明了后世定义的湿版摄影法。

阿彻先生将硝化棉溶于乙醚和酒精的火棉胶,再把碘化钾溶于火棉胶后,涂布在干净的玻璃上,装入照相机曝光,经显影、定影后得到一张玻璃底片。湿版法操作虽然麻烦,但比起更早的达盖尔银版法,成本缩减为原有的1/12,曝光更快,影像清晰度也更高。

于是,此后近三十年,湿版摄影一直统治着摄影界。在此期间,肖像摄影艺术得以迅猛发展。直到19世纪70年代,火棉胶湿版法才受到玻璃干版的竞争,并在1880年前后被工业生产的溴化银干片所取代。

阿彻先生湿版制作的大致方法笔者曾经讲过,而笔者经过自己试验、定型使用的湿版制作流程简述如下:

玻璃要反复清洁,不得有油污,甚至要用碳酸钙把表面轻轻打磨一下。

将火棉胶液体里面混入碘化和溴化金属,倾倒在玻璃上摇晃成一层均匀而透明的小麦色薄膜,再马上浸入7%的硝酸银溶液使其反应。这样,在火棉胶表面就自然生成了可以感光的溴化银和碘化银。这时从银液里取出的玻璃片已经是一片均匀的乳白色的了,摄影所用的湿版制作大功告成。在暗房里红灯下把玻璃小心的装入片夹,就可以插在相机里曝光了。因为火棉胶调制后须立刻使用,干了就不再感光,所以被称为“湿版法”。

之后的显影过程就更加奇妙了。

显影液有两种,其中一种的主要成分是硫酸亚铁,目的是用铁元素置换出金属银,但银是一种很不稳定的金属,为了加强显影液的稳定性和流动性,阿彻先生加入了酒精、白糖和白醋。再和呈现出淡蓝色美丽晶体形态的硫酸亚铁相混合,显影液就配好了。整个过程看起来很像是在勾兑某种美妙的鸡尾酒。显影液泼洒在曝光完成的玻璃上,15秒不到影像就显现出来了,不过还只是乳白色玻璃上灰灰的图像,看不太清楚。定影之后才能看到真正的图像。

定影液也有两种,其中一种是氰化钾。把一瓶氰化钾倒在曝过光的玻璃上,瞬间就可以把没有经过光线照射的乳白色褪去而露出银色的影调来,定影效果十分显著,画面又干净又漂亮。可是氰化钾这种可怕的溶液轻易碰不得,这玩意儿只需一滴就能杀死一大群人。幸好,上帝指派神奇的赫歇尔爵士发明了另一种温和的定影药剂——硫代硫酸钠,以取代那种烈性毒药。硫代硫酸钠可以很慢地让乳白色如流水般慢慢褪去,留下闪亮的银色图像。

把一张湿版照片衬上黑底,美丽的银色影像活灵活现,影调细腻无比;衬着白底,又能得到一张负片。一举两得,既有照片又有底片,湿版摄影就是如此神奇。

上述湿版照片的制作过程看似轻松随意,其实本人在摸索工艺流程的时候,十分艰苦,万分谨慎。高精度的天平和各种计量器、温度计时刻放在手边。暗房兼配药室里,书架上面排满了大大小小的药瓶和量杯。知道的,明白这是个摄影师;不知道的,恐怕要以为是个药剂师、化学实验师,甚至巫师术士了。

笔者之所以在试验湿版各种配方,以及在摄影和制作时极度小心谨慎,除了工艺复杂、极易失手之外,更主要的是湿版摄影离不开火棉胶,有时也少不了氰化钾,甚至难免要与硝化棉打交道,这些都是极端危险的化学药品。从这一点来看,湿版摄影师简直就是坐在火药箱上照相。而在摄影发展史上,19世纪的摄影师几乎每一个都是化学家和物理学家。

前面我们已经说过,自从19世纪中期欧洲的化学家们发明了硝化棉开始,世界随之改观。从硝化棉到硝酸甘油,产生了著名的炸药专家阿尔弗雷德·伯恩哈德·诺贝尔,现在全世界的军火工业和爆破技术统统得益于诺贝尔先生的发明。而从硝化棉到火棉胶,则产生了湿版摄影,后来罗杰·芬顿、马修·布雷迪将这一摄影术用于拍摄克里米亚战争和南北战争,让民众了解到战争的毁灭性。现在我们所使用的摄影方式,无论是胶片还是数码,可以说都传承自19世纪的湿版摄影术。诺贝尔的炸药发明事业刚刚开始,就牺牲了他的胞弟和五个亲密助手,而在湿版摄影术中,危险也时刻存在着。可以说,火棉胶在湿版摄影的玻璃片上,既记录了牺牲者的魅影,又记录了摄影文化为人类救死扶伤、救赎灵魂的造福之路。

中国历史上有记载的第一张照片是随着大英帝国的炸药而来的。1839年8月,摄影术在巴黎公之于众。仅仅三年后的1842年7月16日,大英帝国全权公使璞鼎查爵士指挥炮舰攻到南京,除了迫使清朝政府签订丧权辱国的《南京条约》,也带来中国历史上有记载的第一次摄影。

此后来华拍摄的摄影师如雨后春笋,并在各个租界和通商口岸刺刀的庇护下建立了许多照相馆。其时各国政要、探险者、寻宝人、军队,甚至小商人都怀着不同的目的和动机来到中国拍摄照片。隆隆炮声中,大鼻子蓝眼睛的摄影师们一次次地按动快门,中国从高官到百姓一幅幅惊惧的面孔被凝固在了历史长河中。在1860年前,国人没有留下任何国人自己拍摄的相片。十年后依然鲜有。

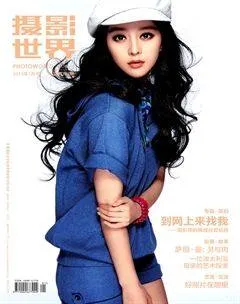

今天,我想以国人自己的心态拍摄“其时其人”,于是邀请模特儿进行角色扮演,创作了这样一组国人自己的相片。