居民消费能力及其判定标准探析

一、文献综述

上世纪大萧条后,经济学家为找到危机根源,对消费能力问题展开集中研究。在布鲁金斯学会的《美国人的消费能力》(Maurice Leven,1934)一书中,“消费能力”一词第一次出现,以收入衡量消费能力大小。Alison Comish(1936)认为消费能力是指个人为满足自身需要而对商品和服务进行消费的能力。John·R(1937)就生产能力、消费能力、还债能力进行了探讨,认为信用的产生构架起了生产和消费的桥梁。Elizabeth·W(1938)就消费、储蓄和收入分配间的关系进行了研究,并就收入和支出的关系进行了数量检验,结果显示,消费倾向不是随着收入增加递减,而是随着收入增加递增。此后的研究大多集中在消费函数上,James Stemble Duesenberry(1949)、Milton Friedman(1950's)、Franco Modigliani(1960's)、Robert Hall(1978)、Leland(1989)等分别做出了巨大贡献。

林丕(1981年)提出消费力是消费者与消费资料、消费劳务的结合体,消费力是一个国家国情的重要组成部分。易然(1981年)认为消费力主要是指人的生理消费力,受个体年龄、性别、体质、思想、情绪、性格、爱好等因素影响,还受收入、物价等客观因素影响。罗正齐和李宗茂(1983年)就马克思主义经典著作中的绝对消费能力和消费能力进行了区分,认为消费能力分为绝对消费能力和有支付能力的消费能力。程恩富(1997年)提出消费力是消费者为满足物质文化需要从事消费的能力,体现消费者和消费对象之间的关系。熊汉富(1998年)认为消费力是消费驱动力、消费购买力、消费选择力、消费内化力的集成,四种能力相互作用。在消费函数的研究上,秦朵(1990年)、臧旭恒(1994年)、贺菊煌(1998年)、袁志刚和朱国林(2000年)、邹恒甫(2003年)等从消费函数的形式、构成、影响因素等各方面进行了研究。

二、消费能力及属性

居民消费能力是指居民满足始自生理和心理的消费需要的能力,外在表现为支付能力和对社会最终产品的消化能力。居民消费能力有两个层次,一是表象消费能力,二是实际消费能力。表象消费能力是指在当前物价下,刨除所得税和社会保障税后的居民可支配收入覆盖居民所需物品和劳务的能力,即居民可支配收入和物价水平的比对关系。实际消费能力是指居民愿意并且能够自由支出可支配收入的能力,因为居民可用于消费的可支配收入还要刨除教育、养老、医疗等计划性支出和意外事件、人情世事等计划外支出(如婚、嫁、丧、娶等)。

消费能力是稀缺的,它受制于三项约束:预算约束、生理约束和时间约束。其中预算约束可以在代际间传递和转移,当代人由于收入不足而无法进行的消费可以由后代人实现,当代人多出的预算可以遗留给后代使用。但是生理约束和时间约束却是不可逆转的,不但不可以在代际间转移和替代,在同一个人身上也做不到。年轻人和老年人的生理和心理需求不一样,从而导致消费是不一样的;今天没用到的1小时也不能储存起来供明天使用。也就是说从时间角度和生理角度来说,当期没有实现的消费需求就此错过了,没有弥补的机会。

三、判定居民消费能力的标准

居民消费能力是指居民满足自身消费需要的能力。理论上讲,要判定居民消费能力高低很简单,只需要看居民消费需要的满足程度就可判定。需要什么家里有什么,需要什么就可以买什么,则居民消费需要全部满足,居民具有完全的消费能力;居民大部分需要得以满足则说明居民消费能力较高;居民大部分消费需要没有得到满足则说明居民消费能力低。

但要定量找到一个直接判断居民消费能力高低的标准则不容易。由于人的欲望无穷,导致居民需要本身难以定性和定量,而社会产品和服务又蔚为大观,要从中遴选出哪些是居民需要的产品,哪些是不需要的产品几乎是不可能的。

笔者根据针对性、动态性、可操作性、绝对性和相对性相结合的原则,从构成消费能力的基础出发,设定出两大类5大项11小项居民消费能力判定指标:居民消费占GDP比例、居民消费占居民可支配收入比例、居民可支配收入占GDP比例、居民可支配收入增长率和GDP增长率比例、居民可支配收入增长率和通货膨胀率比例。

其中,居民消费占GDP比例、居民消费占居民可支配收入比例、居民可支配收入占GDP比例属于存量指标,用来判断居民当前消费能力情况;居民可支配收入增长率和GDP增长率比例、居民可支配收入增长率和通货膨胀率比例属于增量指标,用来判断居民消费能力增长潜力情况。

存量指标中,居民消费占可支配收入比是绝对消费能力指标,是判断居民消费在自身收入中所占的比重。居民消费占GDP比是相对消费能力指标,衡量居民消费相对于经济总量而言所占的比重。

根据居民绝对消费能力指标和相对消费能力指标,可以大致对一个经济体做如下判断:

相对消费能力低,绝对消费能力高,说明经济体处于初期起步阶段,此时居民收入低,但由于基本需要(如马斯洛五层次需要理论的生理、安全需要)没有得到满足,消费需求旺盛,只能花掉手中绝大多数收入,这时居民无暇顾及身后事。

相对消费能力低,绝对消费能力低,说明经济体处于开始发展阶段,此时居民收入不高,但基本需要已经得到满足,由于社会保障不到位,不确定性因素太多,居民对于未来没有安全感,所以预留收入以备急需。

相对消费能力高,绝对消费能力高,说明经济体处于发展成熟阶段,此时居民收入较高,社会保障程度也较高,由于没有后顾之忧,居民可以将收入用来满足基本需要之上的更高层次的发展和享受需要(如马斯洛五层次需要理论的社交、尊重需要)。

相对消费能力高,绝对消费能力低,说明经济体发展处于完善状态,此时居民收入很高,社会保障发展完善,居民是经济体发展的参加者和推动者,更是经济体发展的最大受惠者,经济增长的绝大部分以收入(现金或实物)的形式为居民享有,居民在消费需求满足之余手中仍有余钱。这时居民集中于实现自我价值,最充分地发挥自己的潜在能力,完成与自己能力相称的工作,使自己趋于完美(马斯洛五层次需要理论的自我价值实现需要)。

在和国际比较时,笔者选取OECD(经济合作与发展组织)国家为比较标准。OECD是由34个市场经济国家(智利、爱沙尼亚、以色列、斯洛文尼亚于2010年新加入,文中数据不包括四国)组成的政府间国际经济组织,各成员国有长时间的市场经济发展历史和比较规范的市场经济发展经验,对于我国经济发展有借鉴意义。

(一)居民可支配收入占GDP比例

1.独立指标

等于居民可支配收入/GDP。居民可支配收入是居民消费能力的基础,居民可支配收入占GDP的比重还反映了经济发展过程中居民受惠程度。该指标越大说明居民获益越多,从而有了更高消费能力的基础。

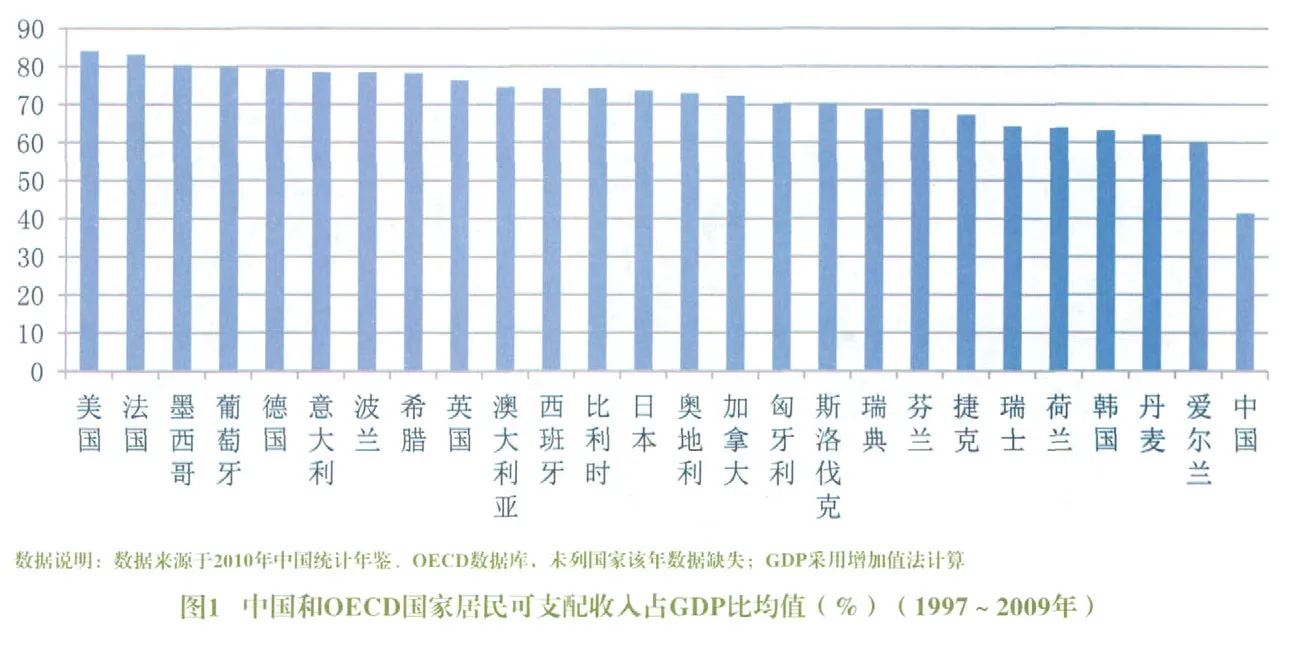

图1 中国和OECD国家居民可支配收入占GDP比均值(%)(1997~2009年)

图2 1997~2009年中国居民可支配收入占GDP比重和OECD国家均值(%)

1997~2009年,中国居民可支配收入占GDP比重均值为45.8%,国际排名最末。法国、波兰、德国、美国分别以84.4%,84.2%,81.78%,81.76%排在前四位,中国和这些国家差距巨大,也远低于OECD国家74%的均值。日本、韩国稍低,分别为72.6%和67.2%,但也超过中国20个百分点。从历史对比来看,1997年以来,中国和美国差距最小的是1999年,中国为49%,美国为79%,相差30个百分点;差距最大的是2009年,中国为42%,美国为86%,相差44个百分点。中国和日本差距一直在拉大,1997年中国为48%,日本为70%,相差22个百分点;到了2008年,中国为41%,日本为73%,差距拉大到32个百分点。1997年以来,OECD国家均值年均比中国高29个百分点。我国居民可支配收入占GDP比重和OECD国家的巨大差距说明我国居民收入相对于经济总量过低,从而从基础上决定了我国居民消费能力低。

2.相对指标

等于中国绝对指标/OECD均值。该值大于1表明我国居民可支配收入占GDP比重大于OECD国家平均值,数值越大越说明相对于OECD国家居民来说,我国居民拥有较高消费能力的基础;该值小于1,说明我国居民消费能力基础较OECD国家居民弱。

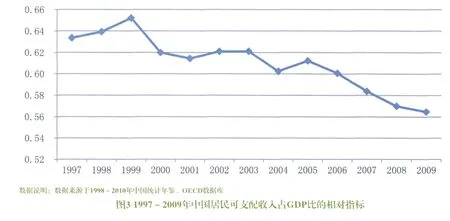

1997年以来,居民可支配收入占GDP比相对指标均值为0.61,最高为1999年,也仅为0.65,说明我国居民收入比重远低于OECD国家,居民消费能力相对于其他国家基础远为薄弱。从1999年开始,这一指标总体呈下降趋势,说明经济发展中,我国居民收益份额相对其他国家居民而言在下降,这也就决定了我国居民相对消费能力基础不但不足而且在下降。

对居民可支配收入占GDP比独立指标和相对指标的分析,可以从收入存量上判断我国居民消费能力基础较弱。

(二)居民可支配收入增长率和GDP增长率比例

1.独立指标

等于居民可支配收入增长率/GDP增长率。该指标主要衡量经济发展中居民收益的相对增加速度,从中判断居民消费能力潜力。该指标越大,说明消费能力增加潜力越大。该指标小于1,说明居民收入增加速度低于经济发展速度;反之,则说明居民收入增速高于经济发展速度;该指标等于1,则说明居民收入增速和经济发展速度相等。

1998~2009年,中国居民可支配收入增长率和GDP增长率比均值为1.18,仅高于韩国的1.11,排在倒数第二位;挪威、葡萄牙、法国、比利时分别以4.11,3.61,3.41,3.07排在前四位,日本2.37,美国2.18。中国该指标和OECD国家相比差距很大。

图3 1997~2009年中国居民可支配收入占GDP比的相对指标

从历史发展来看,1998年以来,中国指标走势基本和OECD国家保持了同一趋势,2001年以前处于增长状态,但增长速度远低于OECD国家,此后虽微有波动,但保持了弱增长势头。就绝对值来看,中国始终处于OECD国家均值线以下,说明我国居民可支配收入增长相对于经济增长而言,其速度低于OECD国家。

除此之外,从历史趋势中还可以看出居民收入增长的刚性特征。如2009年,虽然OECD国家经济普遍出现负增长,但除匈牙利之外,各国居民收入仍然保持了平均2%的增长。

2.相对指标

等于中国绝对指标/OECD平均值。该值大于1表明我国居民相对经济增长的速度快于OECD平均水平,数值越大越说明我国居民拥有更高消费能力潜力;该值小于1则说明我国居民消费能力发展潜力较OECD国家居民差。

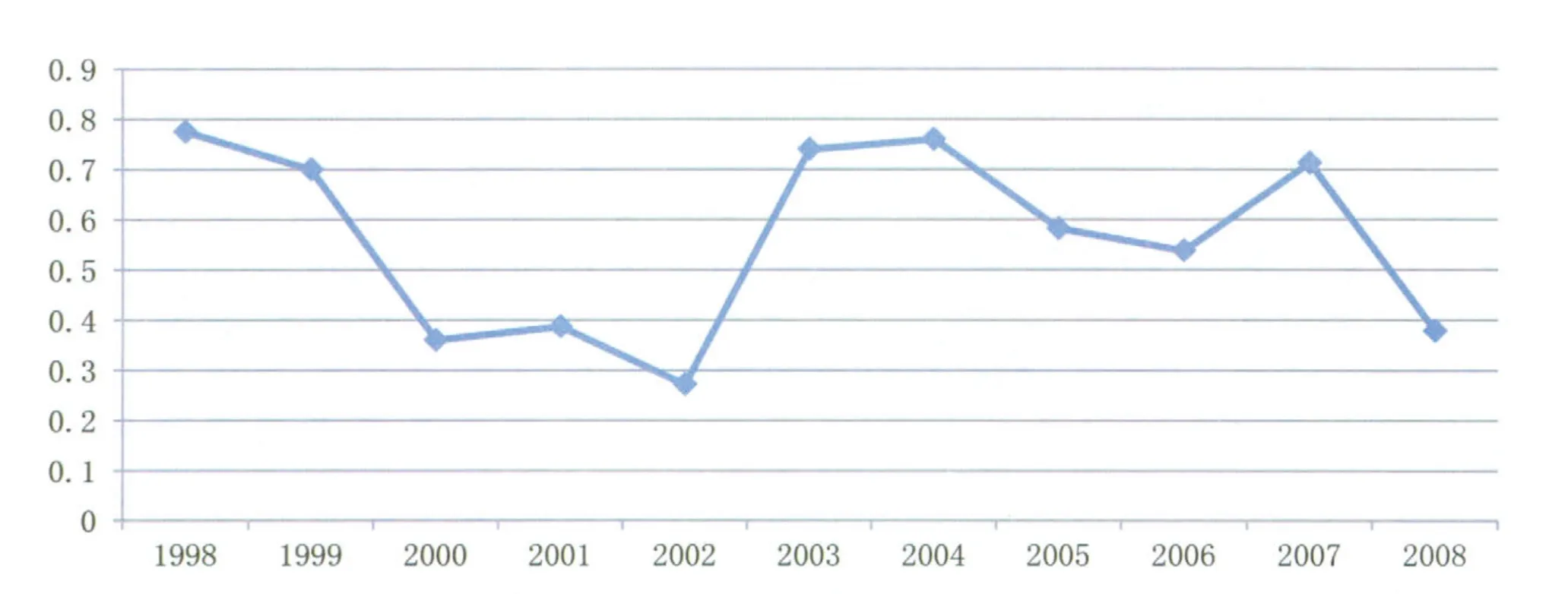

1998年以来,居民可支配收入增长率和GDP增长率比的相对指标最高为1998年的0.77,十年来的均值为0.56,说明我国居民收入相对于经济增长的增加率仅为OECD国家的一半。以这样的比例发展下去,我国居民收入占GDP的比值要追上OECD国家很困难。

对居民可支配收入增长率/GDP增长率独立指标和相对指标的分析,可以从收入增量上判断我国居民消费能力潜力不足。

图5 1998~2008年中国居民可支配收入增长率和GDP增长率比及OECD国家均值

(三)居民可支配收入增长率和通货膨胀率比例

1.独立指标

等于居民可支配收入增长率/通货膨胀率。选取由CPI代表的通货膨胀水平计算:

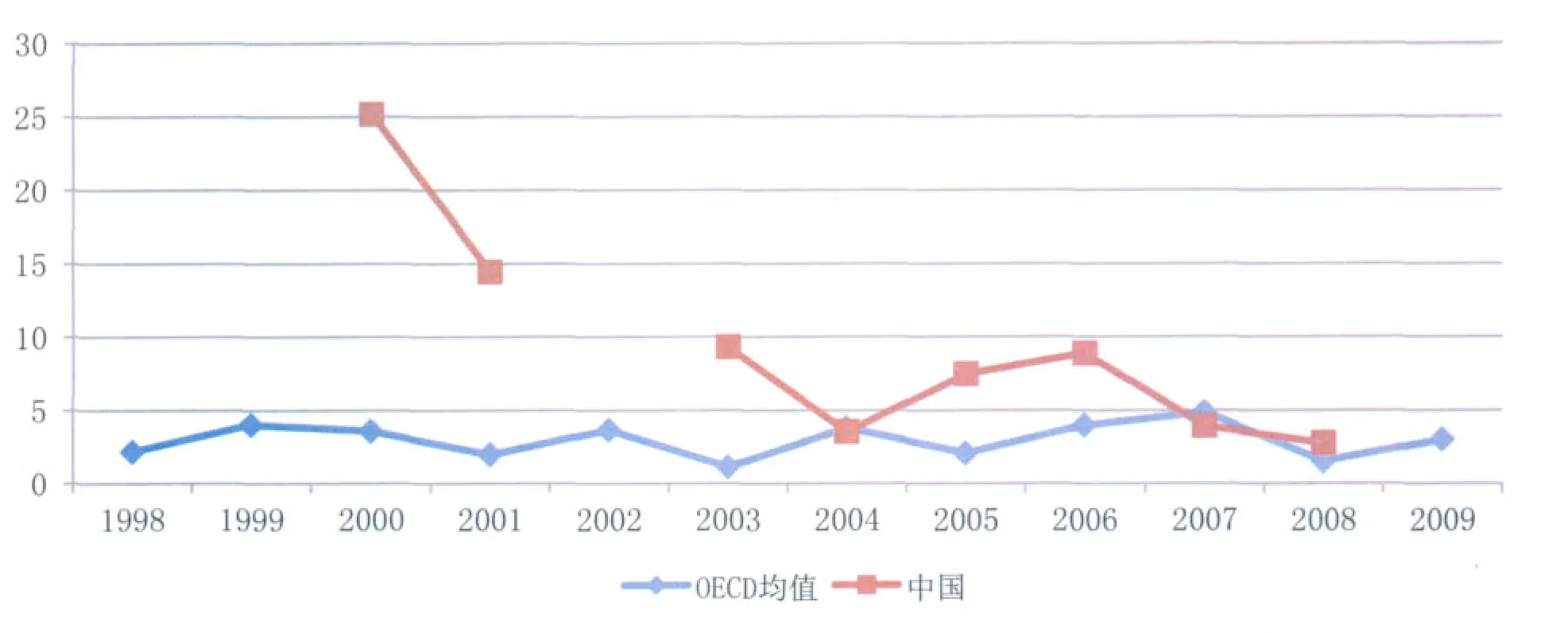

居民可支配收入增长率和通货膨胀率的比对关系表明居民可支配收入对社会商品和服务的实际支付能力走势,该值大于1说明居民可支配收入增加速度超过物价上涨速度(或居民可支配收入减少速度低于物价降低速度),该值越大则居民相对支付能力越强,居民消费能力提高;该值小于1,说明居民可支配收入增加速度慢于物价上涨速度(或居民可支配收入减少速度快于物价降低速度),消费能力下降。

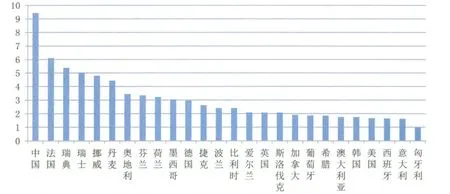

1998~2009年中国居民可支配收入增长率/通货膨胀率均值为9.42,排在第一位,是第二名法国6.10的1.5倍,是最后一名匈牙利0.98的9.5倍。美国为1.67,排在倒数第四位。

从历史趋势来看,除了个别年份,我国这一指标一直高于OECD国家均值,说明我国居民可支配收入增速远超CPI增速,我国居民实际支付能力在不断增加。这样的形势保持下去,中国居民未来的消费能力将不断提高。

图6 1998~2008年中国居民可支配收入增长率和GDP增长率比的相对指标

图7 中国和OECD国家居民可支配收入增长率/通货膨胀率均值(1998~2009年)

2.相对指标

等于中国绝对指标/OECD均值。该值大于1表明我国居民增加的可支配收入消化社会商品和服务的能力高于OECD平均水平,我国居民消费能力相对于其他国家而言有着较好的购买力增量基础,从而有着较好的未来发展潜力;该值小于1说明我国居民收入增量实际购买力低于OECD平均水平,从而居民消费能力发展潜力弱。

1998年以来,我国居民可支配收入增长率和CPI增长率比的相对指标只有2004年和2007年小于1,其他年份都大于1,年平均值为3.98,表明我国居民增加的可支配收入消化社会商品和服务的能力高于OECD平均水平。

对居民可支配收入增长率和CPI增长率比独立指标和相对指标的分析,可以从收入增量购买力上判断我国居民消费能力有着较好的发展潜力。

图8 1998~2009年中国居民可支配收入增长率/通货膨胀率和OECD国家均值

(四)居民消费占居民可支配收入比例

1.独立指标

等于居民消费/居民可支配收入。居民可支配收入只是居民消费能力的基础,具体能支出多少还受制于社会保障水平等因素。这一指标表明在居民可支配收入中居民实际支付的比例,是居民消费能力强弱的最直接指标。虽然现实经济生活中居民不一定只是消费本年度收入所得,有可能消费以前储蓄,也可能超前预支,但根据生命周期假说,就长期趋势和平均趋势而言,量入为出是居民消费的基本准则。该指标越小,说明居民后顾之忧越多,不敢随意消费,从而居民消费能力弱;该指标越大,说明居民消费能力越强。

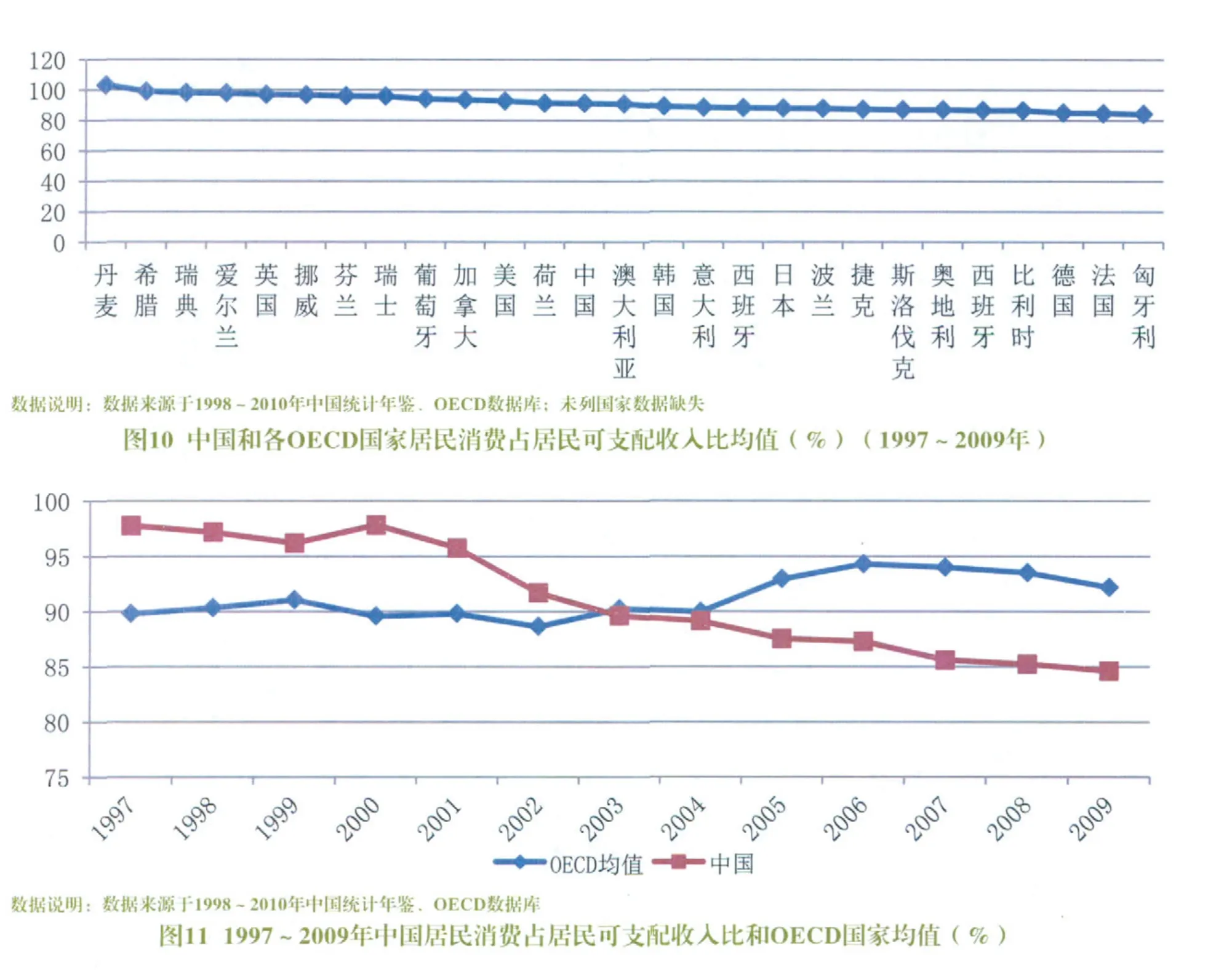

从1997~2009年均值来看,中国居民消费支出占居民可支配收入比重均值为91.2%,在各OECD国家中排名中等,排名第一的是丹麦的103%,最低的是匈牙利的84%。从这点看,中国居民还是敢于消费收入所得的。但是,从图11可以看到,1997~2009年我国这一数值较高主要是因为2003年之前较高带起的。

另外,从图10可以看到,社会保障制度完善的国家的居民更敢于消费,如北欧四国均排在前列,其中丹麦1997~2009年13年来的均值达到103%,说明丹麦绝大多数居民都是前瞻消费的。

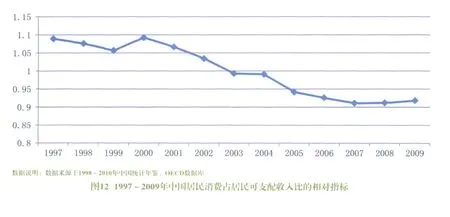

从历史趋势来看,1997~2009年间,中国居民消费占可支配收入比例整体呈现下降趋势,由1997年的97%下降到2009年的85%,接近每年下降1个百分点;同期OECD国家则保持了基本均衡状态,由1997年的89%上升到2006年的94.3%,近三年由于受美国金融危机的影响,又略有下降,2009年这一比例是92%。

2.对比指标

等于绝对指标/OECD平均值。该值大于1表明我国居民相对于其他国家而言更敢消费,从而居民消费能力强;小于1,则说明我国居民收入中消费比例低于其他国家,消费能力弱。

1997~2009年间,除个别年份,中国居民消费支出占可支配收入比重整体呈现下降趋势,由1997年的1.09下降到2007年的0.91,此后,2008和2009年略有上升但仍然低于1。1997~2003年,居民消费占可支配收入比对比指标都大于1,说明这一阶段中国居民相比于OECD国家居民来说,更敢消费;此后对比指标一直小于1说明2003年后中国居民相对于OECD国家居民来说消费能力降低了。

具体来看,对比指标的下降和上升与经济形势和环境有着密切关系。1997年后到1999年,对比指标一路下降,因为这一时期发生了亚洲金融危机,中国经济受到这次危机影响;2007~2009年,对比指标略微上升,因为2007年发生了美国金融危机,由于经济体制相同,这次金融危机最先波及到OECD国家;沿着这个思路,2003年后对比指标降到1以下,意味着我国居民消费能力相对于OECD国家变低,这一阶段正是中国房产改革步入深化,房价一路上涨的阶段。

(五)居民消费占GDP比例

1.独立指标

等于居民消费/GDP。这一指标主要衡量相对于经济总量而言,居民消费的份额。该指标越大,说明居民消费能力越强;该指标越小,说明居民消费能力越弱。生产的最终目的是消费,消费在GDP中的比重在一定程度上衡量出一个国家经济发展的现代程度。由于居民消费是GDP的组成部分之一,不存在年度溢出效应。

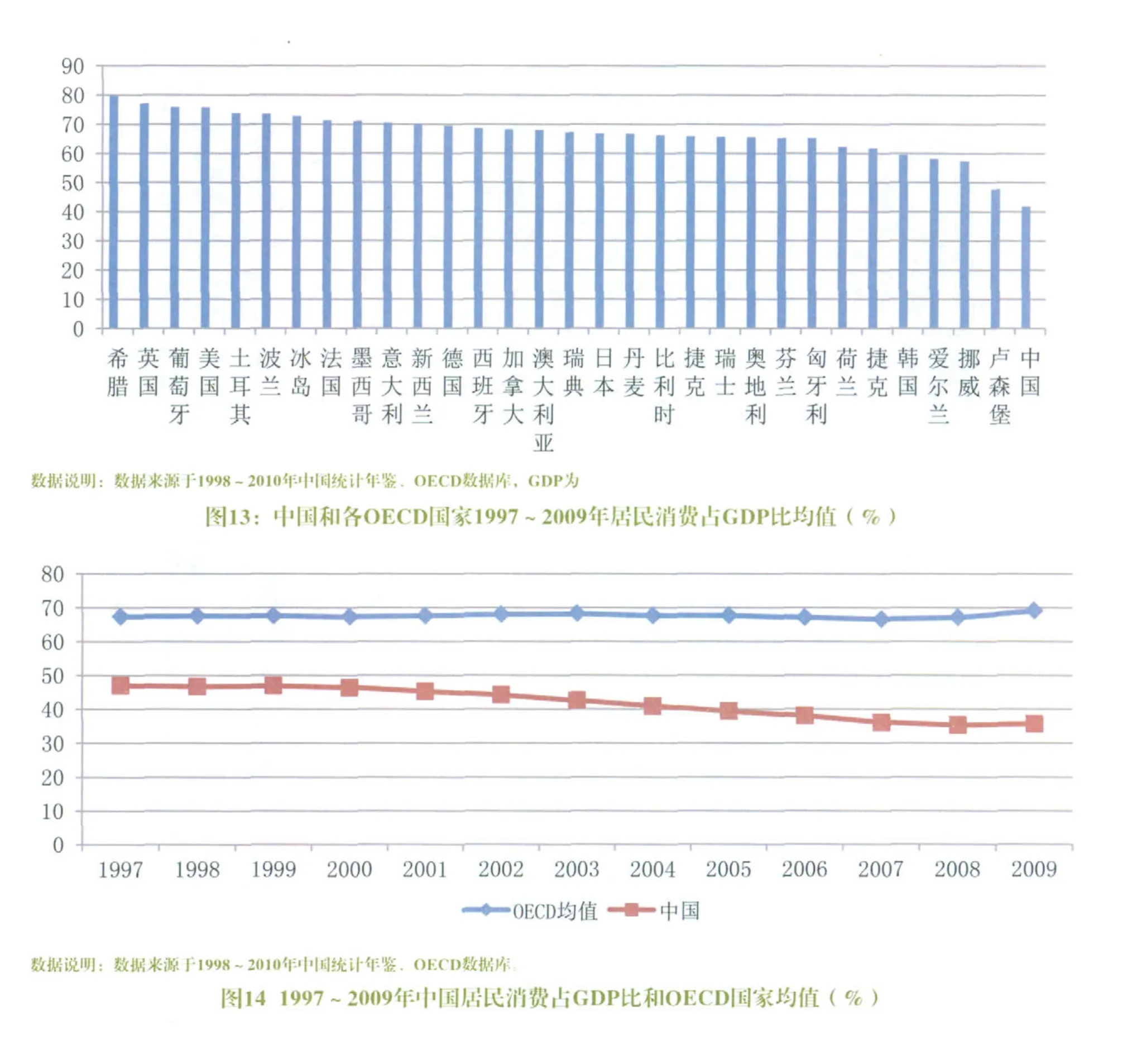

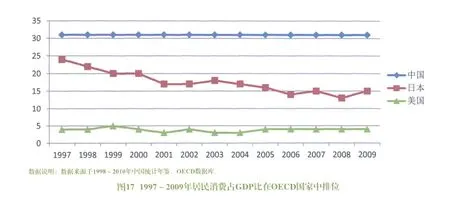

从1997~2009年均值来看,中国居民消费占GDP比均值为34.93%,在各OECD国家中排名最末,排在前四位的希腊、英国、葡萄牙、美国分别为79.7%,77.2%,75.9%,75.8%,是中国的2倍以上;亚洲的日本和韩国排名稍低,分别以66.9%和59.6%排在第17名和27名,但仍分别高出中国32个百分点和25个百分点。可见,我国居民消费能力是极为有限的。

从历史趋势来看,1997~2009年中国居民消费占GDP比整体呈下降趋势,由1997年的38.6%下降到2008年的29.9%,2009年略上升到30.5%。而OECD国家均值则保持了稳定且略有增长的趋势,保持在67%左右。

2.相对指标

等于绝对指标/OECD平均值。该值大于1表明我国居民消费在GDP中的比重超过OECD平均值,该值越大,说明我国居民消费能力强;该值小于1表明我国居民消费占GDP比值小于OECD平均值,该值越小,说明我国居民消费能力弱。1997~2009年,居民消费与GDP的比值均小于1,2006年以后,这一指标降到0.5以下,说明我国居民相对消费能力不到OECD国家居民相对消费能力的一半;相对指标总体呈下降趋势,由1997年的0.57下降到2009年的0.44,说明中国居民相对于OECD国家居民来说,消费能力不但较弱而且在不断下降。

3.排位指标

这一指标是比较我国GDP在OECD国家排位和居民消费占GDP比在OECD国家排位。如果二者排位相等或相近,则说明我国居民消费能力和我国经济发展实力相当;如果后者高于前者,则说明我国居民消费能力强,反之,则说明我国居民消费能力不足。

1997~2002年,中国GDP在OECD国家中排位第7,此后渐次上升到第6、第4,第3,2008年后上升到第2,直至现在。和GDP排位不断上升相反的是,13年来,中国居民消费占GDP比一直居于最末,排在31位,低于所有30个OECD国家。相比较而言,日本居民消费占GDP比虽然排名靠后,但随着经济发展,这一排位正在逐渐前进,由1997年的第24位,上升到2008年的第13位。美国这一指标就比较协调,GDP多年来一直排名第一,消费占GDP比一直排在3到5名间。可见,中国居民的消费能力并没有随着经济实力上升而得到相应增强。

四、结论

存量指标。中国所有独立指标都低于OECD国家均值。从历史趋势看,中国相对指标普遍具有明显下降趋势。增量指标。居民可支配收入增长率和GDP增长率比具有上述存量指标的特征,居民可支配收入增长率和通货膨胀率比的相对指标也保持着下降趋势。唯一例外的是居民可支配收入增长率和通货膨胀率比的独立指标,在和OECD国家同期对比中,中国具备明显优势,这说明中国居民实际收入追赶速度较快,从而有着较快的消费能力提升速度。当然,这一优势也和中国发展阶段有关。我国处在经济快速增长阶段,居民收入增速自然也快,而OECD国家基本处于发展稳定状态,经济总量基础好,但增速远低于我国,从而导致这一指标对比中我国占极大优势。

从上述对比中可以看到,我国处在居民绝对消费能力和相对消费能力“双低”阶段。根据上文用居民绝对消费能力和相对消费能力指标判定社会经济发展阶段的方法,可以判定,我国经济处于开始发展阶段,还不完善。[end]

[1]程恩富.论经济力中的消费力与消费关系的辩证运动[J].消费经济,1997,(6):16~19

[2]陈彦斌,肖争艳,邹恒甫.财富偏好、习惯形成和消费与财富的波动率[J].经济学(季刊),2003,(4):147~156

[3]贺菊煌.消费函数研究[J].数量经济技术经济研究,1998,(12):18~26

[4]秦朵.居民消费与收入关系的总量研究[J].经济研究,1990,(7):46~49

[5]唐绍祥,汪浩瀚,徐建军.流动性约束下我国居民消费行为的二元结构与地区差异[J].数量经济技术经济研究,2010(3):81~95.

[6]卢映西.生产能力过剩与消费能力稀缺[J].经济学家,2005(5):4~10.

[7]袁志刚,朱国林.消费理论中的收入分配与总消费[J].中国社会科学,2002,(2):69~76

[8]Alison Comish.Capacity to Consume[J].The American Economic Review, 1936, Vol.26, No.2:291~295.

[9]Diewert W.E.The consumer price index and index purpose[J].Journal of Economic and Social Management,2001,( 27):167~248.

[10]Elizabeth W.Gilboy .The Propensity to consume[J].The Quarterly Journal of Economics, 1938,Vol.53, No.1:120~140

[11]John R.Commons..general case of demand for money and goods[J].The American Economic Reviews, 1937,74:588~604.