压力敏感性储层超前注水开发研究

孔凡顺

(大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,黑龙江大庆163712)

随着油田开发的不断深入,影响低渗透油藏开发效果的压敏效应研究日益加强。压力敏感性指储层渗透率随储层压力的变化而发生改变的现象。储集层的压力敏感性对储集层渗透率产生影响,进而影响产能,最终影响油藏的开发,这种现象就称为压敏效应。目前国内外很多学者已经对低渗透油藏压敏效应做了物理模拟实验研究[1-4],但是没有定量揭示压力敏感性效应给油田实际产量带来的影响,也没有研究超前注水在压力敏感性储层开发中的应用效果,本文以具体实验数据和理论研究为基础,研究低渗透压力敏感储层开发过程中储层渗透率及产量随地层压力的变化规律,结合油田开发实际,分析压力敏感性储层超前注水开发效果,以便为油田的生产实际提供更为准确的指导。

1 压力敏感性

1.1 压力敏感性实验

1.1.1 实验方法 用低渗透砂岩油藏天然岩心,参照气测渗透率实验方法[5],改变岩心围压,测定相应条件下的岩心空气渗透率,采用2个循环法研究压力变化与储层岩心渗透率变化规律。

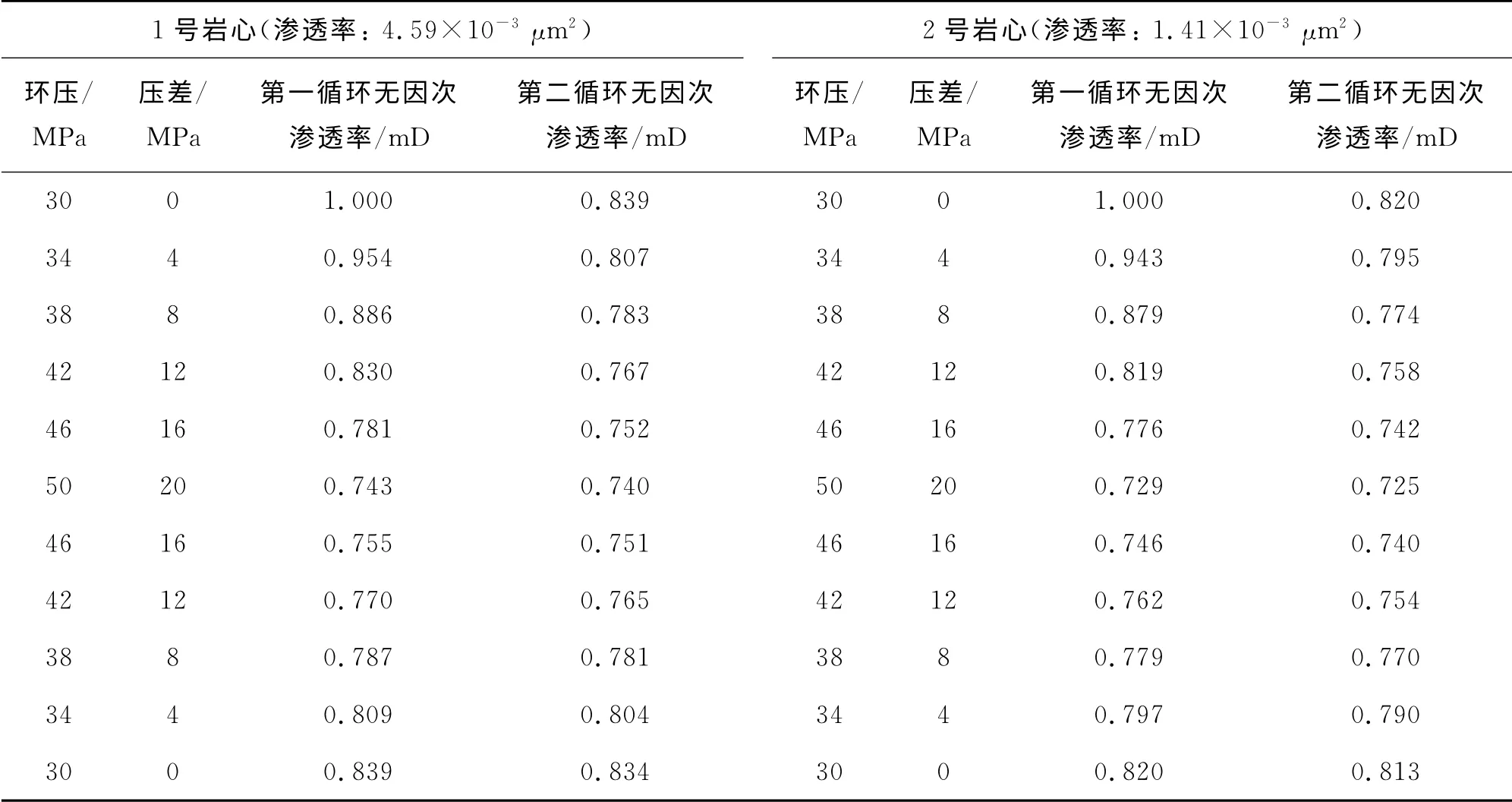

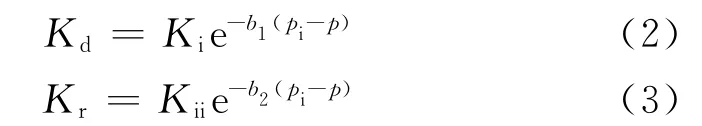

1.1.2 实验结果 压力敏感性不仅表征了地面与地层条件下储集层物性测定值之间的差异,还显示了储集层物性随应力变化的特性。在实验中,主要研究渗透率与地层压力变化的关系,用围压来模拟上覆岩层的压力,绘图时用围压的变化值表示地层压力下降值(见表1和图1)。

表1 压力敏感性室内实验结果Table 1 Results of pressure-sensitivity experiment

试验室做了大量的压敏性试验,试验结果具有很好的一致性。从实验结果可以看出,在第一次升压-降压循环中,随着围压的增大,渗透率不断降低;随着围压的减小,渗透率开始慢慢恢复,不断升高,但最终值低于原始渗透率值。通过对比不同岩心渗透率随围压的变化曲线,可以发现初始渗透率越低,加压过程中,降低的幅度越大,降压过程中恢复的程度越小。说明低渗透砂岩油藏具有压敏效应。在第二次升压-降压循环中,随着围压的增大,渗透率不断降低;随着围压的减小,渗透率开始慢慢恢复,但最终值与第一次循环结束值基本接近。说明压敏效应给储层带来的伤害在第一次升压-降压循环压力降低值范围内是一次性的,即在第二循环时,储层渗透率具有可恢复性。

1.2 渗透率与地层压力的关系

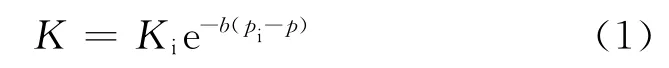

通过升压—降压第一循环实验,得到岩心渗透率随压差的变化规律。图1为岩心的渗透率在升压和降压过程中随地层压力的变化关系。

对不同岩心的渗透率与压差关系曲线第一次循环的加压阶段进行非线性拟合的结果表明,渗透率与地层压力的变化值之间存在较好的指数关系,可以得到低渗透油藏渗透率与地层压力的关系为:

式中:K 为原始地层压力下降至p 时的渗透率,μm2;Ki为原始地层压力下的渗透率,μm2;b为渗透率形变因子,1/MPa;pi为原始地层压力,MPa。

图1 渗透率与围压之间的关系Fig.1 Relation between permeability and confining pressure

1.3 地层压力恢复过程中渗透率变化规律

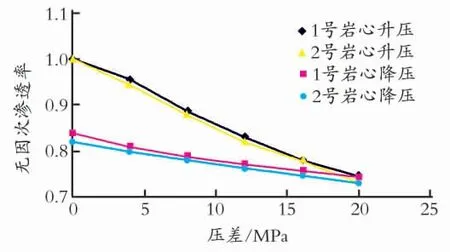

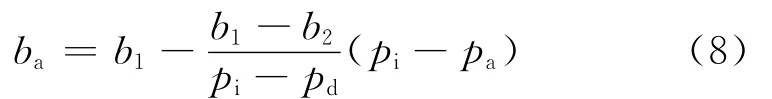

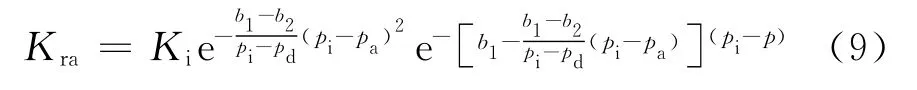

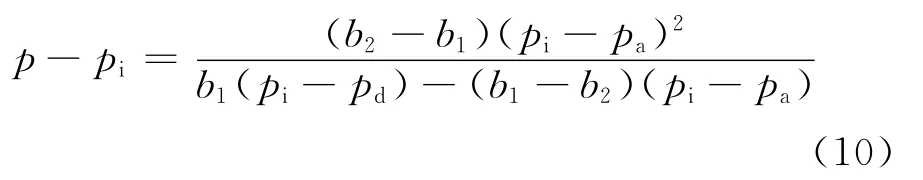

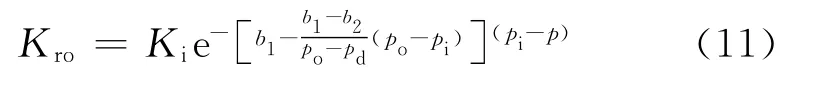

根据实验研究渗透率与地层压力变化关系,可分别得出地层压力下降和恢复时的渗透率变化曲线,进而研究地层压力下降到某中间值(pa)时开始恢复的储层渗透率变化规律。根据渗透率与地层压力变化关系公式(公式1)分别得出环压上升和下降过程,即地层压力下降和上升过程中渗透率的变化曲线:

式中:Kd为地层压力下降至pd时的储层渗透率,μm2;Kr为地层压力恢复至pr时的储层渗透率,μm2;Kii为地层压力恢复至原始地层压力时的渗透率,μm2;b1、b2为地层压力下降和恢复时渗透率变形因子,1/MPa。

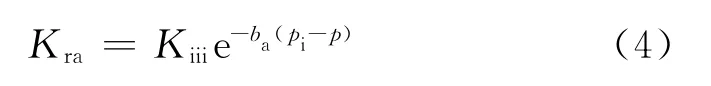

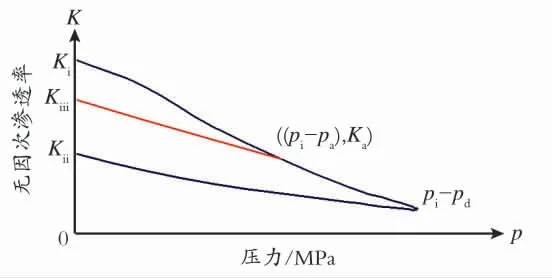

假设地层压力下降到某中间值(pa)后,然后开始恢复,则地层压力恢复曲线为(见图2):

式中:Kra为地层压力下降至pa后恢复到pra时的渗透率,μm2;Kiii为地层压力下降pa至后恢复至原始地层压力下时的渗透率,μm2;b2为渗透率变形因子,1/MPa。

图2 渗透率随地层压力的变化示意图Fig.2 Relation between permeability and reservoir pressure

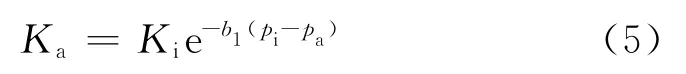

当原始地层压力下降到pa时,储层的渗透率为Ka,由式(2)得:

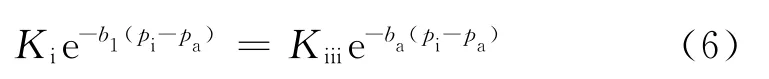

因为点((pi-pa),Ka)为压力下降与恢复曲线的交点,所以(5)式带入(4)式得出:

由(6)式得出:

利用地层压力下降的幅度,由差值法得出渗透率变形因子ba:

综合(4)、(7)、(8)式得出地层压力下降到任意压力pa后,逐渐恢复时储层渗透率变化规律曲线:

由(9)式可以得出若使降低后的储层渗透率恢复到原始值,地层压力下降到任意压力pa与地层压力应恢复水平之间关系:

尽管VCR具有强大的矫形能力,能切除整个椎体及其附件,但是不能治疗脊髓内的病变;传统VCR需要前后路联合进行,而在胸椎、胸腰段及腰椎行前路手术时,因解剖入路不同,术者需要具备丰富的解剖知识及精湛的手术技术。

计算结果如图3所示,由图3可以看出,压敏性储层渗透率的降低与恢复过程呈非线性关系。即若要使地层压力降低后的储层渗透率恢复到原始值,地层压力需恢复到远高出原始地层压力水平,即压力敏性储层压力下降后,储层产油能力很难恢复到初始状态。因此,压力敏感性储层开发应尽量保持地层压力开采,超前注水开发是保持地层压力开采的有效措施[13-15]。

图3 地层降压压差与地层升压压差之间的关系Fig.3 The relation curve between pressure difference of relief and boost

把岩石储集层视为具有强烈变形性质时,储层孔隙度、渗透率是随储层压力变化而变化的[10]。同理,得出超前注水地层压力上升时储层渗透率变化规律公式:

式中:Kro为地层压力上升至po时的渗透率,μm2。

2 油田开发实例

某低渗透油藏基本参数如下(实验用岩心1号岩心取自该油田):pe=22.7 MPa;re=150m,pw=3.0 MPa,rw=0.127m,h=10m,K=1.95×10-3μm2,μ=3.03mPa·s,Bo=1.073。下面根据油田的实际参数,研究压敏效应对油井产能的影响。

区块为先导性开发生产试验区,滞后注水井区,开始投产时为天然能量采油,平均井底流压3.5 MPa,平均单井产量10.3m3/d;生产1a后,平均地层压力降至17.4 MPa,平均井底流压3.1 MPa,平均单井产量7.8m3/d;注水1a后地层压力恢复至19.6 MPa,平均井底流压3.2 MPa,平均单井产量6.8m3/d。

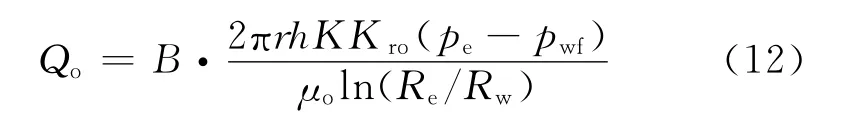

根据达西产量公式:

式中:Qo为 单 井 日 产 油 量,m3/d;B 为 体 积 系 数;r为井筒半径,m;h为储层有效厚度,m;Kro为油相相对渗透率,无因次;μo 为原油黏度,mPa·s。

由式(12)计算原始地层压力条件下、井底流压为3.5 MPa时,油井的产量为9.8m3/d;地层压力为17.4 MPa条件下、井底流压为3.1 MPa时,油井的产量为7.3m3/d;地层压力为19.6 MPa条件下、井底流压为3.2 MPa时,油井的产量为8.4m3/d。考虑储层压力敏感性,根据公式(9)计算地层压力下降到17.4 MPa后,恢复至19.6 MPa时,储层渗透率变化为1.51×10-3μm2。根据公式(12)计算渗透率为1.51×10-3μm2、地层压力为19.6 MPa条件下、井底流压为3.2 MPa时,油井的产量为6.5m3/d。

超前注水井区,超前注水3个月后生产井投产,投产时,地层压力上升至24.8 MPa,井底流压3.6 MPa,平均单井产量10.8m3/d,生产1a后,平均地层压力降至21.3 MPa,平均井底流压3.3 MPa,平均单井产量8.8m3/d;投产2a后地层压力下降至18.6 MPa,平均井底流压3.0 MPa,平均单井产量7.1m3/d。理论计算投产初期、1a、2a的产量分别为11.2、9.1、7.5m3/d,与实际比较接近(见图4)。

由图4可知,超前注水井区比滞后注水井区实际平均单井产量高;超前注水、滞后注水的实际单井产量与考虑储层压力敏感性时计算的产量差距较小,与不考虑储层压力敏感性时计算的产量相差较大。从计算结果可以看出,超前注水井区比滞后注水井区平均单井产量高14.5%~23.9%,对油井产量的影响较大,可见低渗透压力敏感性储层超前注水开发效果明显。

图4 产量随地层压力变化关系Fig.4 The curve of production with the change of formation pressure

3 结论

(1)低渗透砂岩储层存在压力敏感性特征,且初始渗透率越低,压力敏感性越强;

(2)随着地层压力的降低,压敏效应对储层渗透率的影响增大,储层渗透率恢复的难度越大;

(3)压敏效应给储层带来的伤害在第一次升压-降压循环压力降低值范围内是一次性的;

(4)超前注水开发可使压力敏感性砂岩油藏保持较高的产能水平,达到更好的开发效果。

[1] 黄延章.低渗透油层渗流机理[M].北京:石油工业出版社,1998.

[2] 李道品.低渗透砂岩油田开发[M].北京:石油工业出版社,1997.

[3] 李道品.低渗透油田高效开发决策论[M].北京:石油工业出版社,2003.

[4] 李传亮.储层岩石的应力敏感性评价方法[J].大庆石油地质与开发,2006,25(1):40-43.

[5] 何更生.油层物理[M].北京:石油工业出版社,1994.

[6] 阮敏,王连刚.低渗透油田开发与压敏效应[J].石油学报,2002,23(3):73-76.

[7] 毛志强,李进福.油气层产能预测方法及模型[J].石油学报,2000,21(5):58-61.

[8] 时佃海.低渗透砂岩油藏平面径向渗流流态分布[J].石油勘探与开发,2006,33(4):491-494.

[9] 张兴焰.压敏效应对文东异常高压低渗油田开发的影响[J].大庆石油地质与开发,2005,24(2):55-56.

[10] 谢晓庆.低渗透油藏压敏效应与注水时机研究[J].石油学报,2009,30(4):584-577.

[11] 吕成远,王建,孙志刚.低渗透砂岩油藏渗流启动压力梯度实验研究[J].石油勘探与开发,2002,29(2):86-89.

[12] 闫健,张宁生,刘晓娟.低渗透油田超前注水增产机理研究[J].西安石油大学学报:自然科学版,2008,23(5):43-45.

[13] 杨文新,金崯,何建华,等.特低渗透储层的应力敏感性研究及应用[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2011,33(11):113-116.

[14] 胡书勇,雒继忠,周志平,等.超低渗透油藏超前注水开发效果分析及对策[J].特种油气藏,2012,19(2):66-68.

[15] 杜磊.低渗透油田超前注水试验[J].油田地面工程,2011,30(12):21-23.