Web2.0环境下高校机构知识库的实现模式研究*

冯英华(常州工学院图书馆 江苏 常州 213002)

徐丽媛(常州外国语学校数学教研组 江苏 常州 213017)

1 研究背景

高校机构知识库(下文简称机构库)是认证、收录、存储、传播和利用教学科研成果的服务机制,也是高校教师教学科研智慧与成果交流、共享的平台[1]。

国外对机构库的研究主要包括两个方面:(1) 对机构库源起、存在的问题及价值意义的研究。巴克霍尔兹等人[2]认为,机构库起源于开放获取,并基于现代科学交流体系、网络通信技术及互操作协议的支持;普罗瑟[3]、贝琳达[4]等人认为,学术交流体系的演变是机构库发展的起因;克罗[5]对机构库实施过程中的组织管理、文化内容、技术构造及参与程度等问题进行了剖析;德瑞克[6]提出了机构库建设的八大问题,部分学者对机构库建设投资、硬件设备、国家法令、内容认证等进行了相关研究;皮斐尔德[7]、哈伯瑞[8]等人从检索便利性、联盟交际、地位展示及成本管理等方面阐述了机构库的重要作用;(2)对机构库项目介绍及支撑软件的研究。克里斯[9]、麦基[10]、哈伯德[11]等人分别对FAIR、DAEDALUS和SHERPA等机构库项目进行了介绍,包括涉及的内容、软件、政策、知识产权、硬件控制等;克罗[12]和惠特利[13]对15种机构库支撑软件进行了对比,部分研究者对单一支撑软件进行了细致的研究。

目前,我国厦门大学、浙江大学、台湾交通大学、香港科技大学等多所高校都已开发机构库系统,但在规模、普及程度、软件选择、政策支持和应用程度等方面与国外存有较大差距。在这种情况下,国内学者对学术机构库理论与应用进行了深入的研究,从机构库的概念、背景、特点和社会作用等方面的描述性介绍[14-18]发展到对技术应用、质量控制、存储技术、知识产权及国内外应用实践的探讨[19-24]。

同时,为了提高机构库资源共享与个性化服务的能力,部分学者探讨了应用Web2.0技术构建新型态机构库的策略,刘晨等[25]探讨了使用Web2.0技术工具构建机构库;顾立平[26]提出了整合Web2.0服务元素到机构库的策略;周云峰[27]提出了机构库以BLOG站点为平台,通过RSS连接用户的服务模式;李大玲[28]提出了应用Web2.0技术加强机构库建设。但这些研究还未形成可推广的模式。鉴于此,笔者以问卷调查的方式实证分析高校教师对Web2.0应用在机构库的需求及应用情况,总结出机构库2.0的实现模式,以期为提升国内高校机构库服务水平提供参考。

2 调查概况

2.1 调查方式、时间和对象

笔者采用问卷调查的方式,对常州、苏州和无锡3个城市的7所高校(包括常州工学院、河海大学常州校区、常州大学、江苏技术师范学院、苏州大学、苏州科技学院和江南大学)的教师进行了调查,共发放调查问卷710份,回收有效问卷662份,有效问卷回收率为93.24%,调查时间为2012年3—4月。

2.2 调查对象属性分析

根据调查统计数据,调查对象的身份、学历、职称分布如表1所示。从被调查者的学科背景来看,排在前5位的依次是管理类、工学类、经济类、理学类和师范类,比例分别为15.71%、15.41%、14.20%、13.14%和11.78%;其后依次为人文类、外语类、艺术类,比例分别为10.73%、9.67%和9.37%。

表1 调查对象的身份、学历及职称分布

3 调查结果及数据分析

3.1 Web2.0技术工具的基本认知、优势及评价

根据笔者调查,被调查者中已使用至少一种Web2.0工具的比例高达87.31%。其对Web2.0技术工具的使用主要集中在网络即时通讯、微博、社交网络、信息聚合RSS,比例分别为82.18%、78.89%、72.84%、67.17%;其次分别为博客、手机移动服务、嵌入式搜索引擎、分享网站、标签、维基,比例分别为44.64%、35.64%、32.18%、30.62%、12.44%和7.94%。其中使用过Web2.0工具的被调查者认为其具备的优势如表2所示。

表2 Web2.0技术工具具备的优势

此外,被调查教师认为Web2.0技术工具对教学科研的支撑主要包括:“改变传统教学模式,提高教学质量”,所占比例为76.18%;“互动交流,凝聚集体智慧”,所占比例为72.63%;“及时方便,节约操作时间”,所占比例为62.49%;“共享资源,传播知识成果”,所占比例为53.98%;“便于知识成果存储、组织、利用与转化”,所占比例为32.73%。

同时,对Web2.0技术工具持满意态度(非常喜欢和喜欢)的教师比例为50.69%,认为一般的比例为26.99%,认为不满意(不喜欢和非常不喜欢)的比例为23.32%。

3.2 机构库的认知、使用、文献类型及建设措施

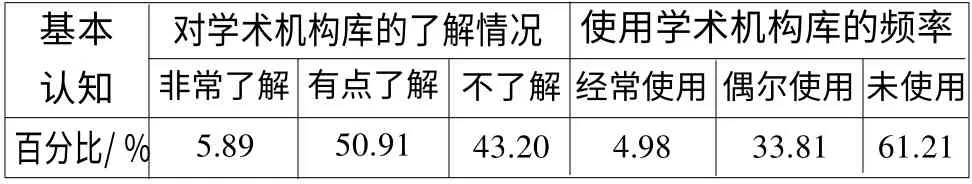

被调查者对机构库的认知及使用情况如表3所示,其中教师对学术机构库的认知程度和使用频率均较低,苏南地区的高校机构库普及处于低水平和低层次阶段。

表3 对学术机构库的认知及使用频率

使用过学术机构库的被调查者认为其存储的文献类型主要为教学视频、期刊论文、标准资料、会议资料、试卷习题资料,所占比例分别为96.83%、96.37%、95.92%、93.05%和91.84%;其次是课件资料、学位论文、专利文献、研究报告、数据资料、项目研究资料,所占比例分别为90.18%、89.43%、77.64%、69.03%、62.39%和52.57%。这说明目前国内高校机构库在知识资源结构上存在一定偏离,对教学资源的重视远大于科研资源。

对于将Web2.0技术工具应用到机构库中,96.22%的教师认为应遵守“有利于教学科研发展”的原则,94.26%的教师认为应遵守“保障知识成果产权” 的原则,90.03%的教师认为应遵守“采取适当的激励手段”的原则,89.43%的教师认为应遵守“加强个性化服务功能”的原则,87.31%的教师认为应遵守“以行政规定与政策为指导”的原则,分别有83.69%、81.87%、79.76%、77.19%和76.44%的教师认为应遵守服务功能的“可嵌入性”、“多样化”、“及时性”、“易用性”和“智能化”的原则,73.87%的教师认为应遵守“知识组织、存储与利用”的原则。

3.3 高校机构库应用Web2.0技术工具的调查与分析

3.3.1 机构库应用Web2.0的认可度及动力与阻力因素

调查显示,对于将Web2.0技术应用到学术机构库中的设想,80.85%的教师认为可以,7.21%的教师认为不可以,11.94%的教师表示不知道。这表明绝大部分高校教师认可将Web2.0技术应用于机构库。

由调查结果可知,认为机构库应用Web2.0的动力因素包括:“共享学术资源”,所占比例为89.73%;“提高交流的时效性”,所占比例为85.95%;“提高个性化服务能力”,所占比例为80.66%;“有效组织学术资源”,所占比例为75.08%;“有较强的操作易用性”,所占比例为67.52%;“提高检准率和检全率”,所占比例为52.42%;“加速成果的增值与转化”,所占比例为37.31%;“可以提高操作响应时间”,所占比例为32.33%;“科学规划学术资源”,所占比例为22.51%;“评估学术资源价值”,所占比例为17.22%。

同时,机构库应用Web2.0的阻力因素包括:“科研人员的参与”,所占比例为95.62% ;“学术机构库的基础建设”,所占比例为94.41%;“行政部门的认可与支持”,所占比例为90.79%;“开发技术交融”,所占比例为87.16%;“资源组织、存储与转化机制”,所占比例为85.35%;“系统开发与维护的经费支持”,所占比例为82.48%;“管理人员的素质和技能要求”,所占比例为65.86%。

3.3.2 机构库应用Web2.0的机理分析

机构库应用Web2.0技术涉及的要素如表4所示。

被调查者认为高校机构库建设应用Web2.0的技术要求较高(见表5)。同时,被调查者认为机构库可以嵌入的Web2.0技术工具包括:信息聚合RSS,比例为92.15%;网络即时通讯,比例为90.03%;微博,比例为88.28%;嵌入式搜索引擎,比例为85.65%;社交网络,比例为82.48%;博客,比例为80.66%;手机移动服务,比例为74.47%;标签,比例为73.56%;分享网站,比例为71.75%;维基,比例为52.11%。

被调查者认为高校机构库建设的管理要求如表6所示。

被调查者认为高校机构库建设的资源要求如表7所示。

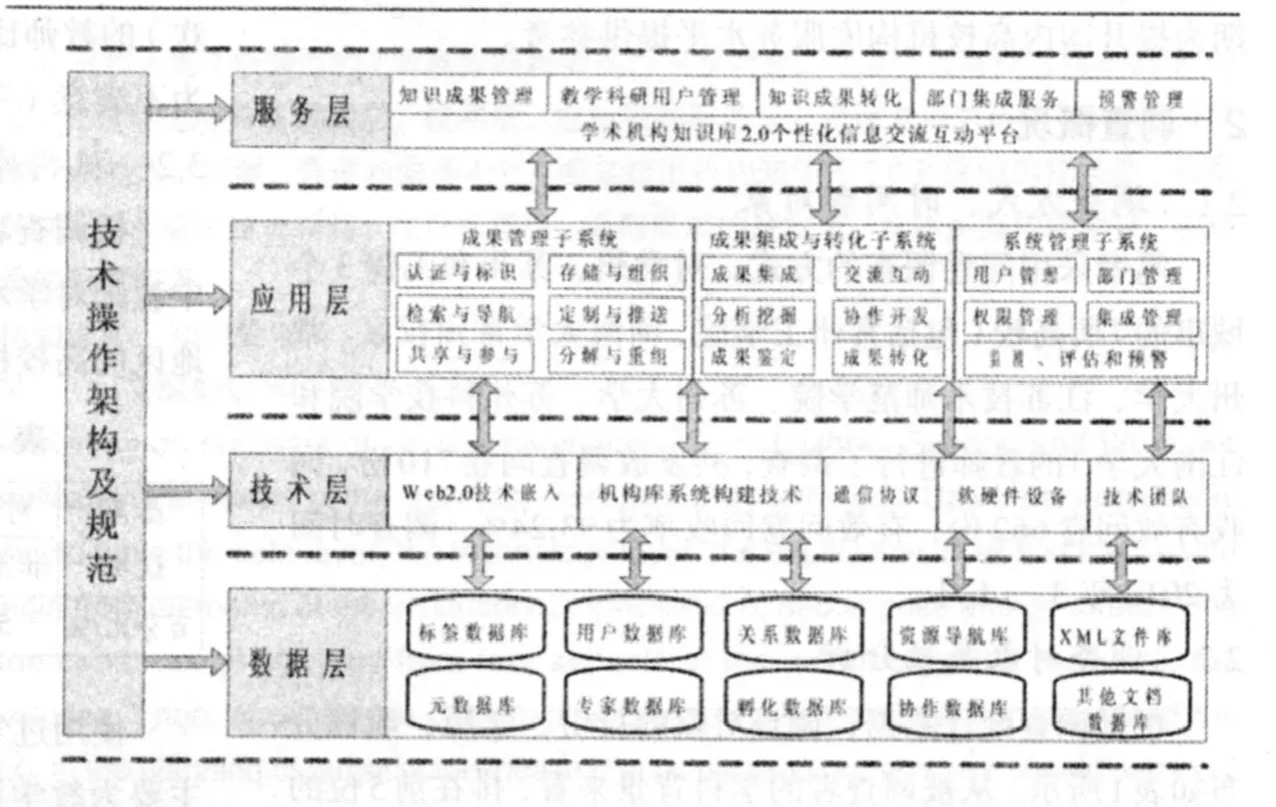

图1 高校机构库2.0应用框架

表4 高校机构库应用Web2.0技术工具涉及的要素

表5 机构库应用Web2.0的技术要求

表6 机构库应用Web2.0的管理要求

表7 机构库应用Web2.0的资源要求

表8 机构库应用Web2.0的服务要求

被调查者认为高校机构库建设的服务要求如表8所示。

4 高校机构库应用Web2.0技术工具的实现机制

4.1 高校机构库2.0应用框架

高校机构库应用Web2.0技术是对机构库系统的再升级,即高校机构库2.0是高校机构库在服务理念和服务层次上的一次提升。高校机构库2.0应用框架如图1所示。

数据层包括数据对象和数据操作层,通过Web2.0技术工具和传统机构库技术工具对知识成果内容进行认证、存储、整合和更新等操作,并能够整合本系统涉及的诸多要素数据。数据层中的数据库包括标签数据库、用户数据库、关系数据库、资源导航库、XML文件库、元数据库、专家数据库、孵化数据库、协作数据库和其他文档数据库。标签数据库存储的是对知识数据进行标识以方便检索的标签或标签云数据;用户数据库是储存参与机构库的教学科研人员、校外相关部门或人员以及第三方人员信息的资源库;关系数据库是在用户数据库基础上存储机构库建设者的社会网络数据库。资源导航库是对本机构库内容进行分类组织浏览、检索和利用的资源索引库;XML文件库主要存储机构库信息聚合RSS种子、标签生成、网络插件、维基编写等Web2.0技术应用的标记文件;元数据库封装各种异构数据的描述性数据;专家数据库是存储各学科领域经过认证并参与机构库建设的学者信息库;孵化数据库存储的是利用Web2.0技术工具进行知识创造、科技转化为社会经济效益而设立的规则性数据,涉及转化原则、方式、途径与管理等数据,是数据层的核心。

技术层是高校机构库2.0系统的技术保障层,主要涉及Web2.0技术嵌入、机构库系统构建技术、各种通信协议、软硬件设备、技术团队等。Web2.0技术嵌入是Web2.0技术工具在高校机构库的具体应用,涉及到信息聚合RSS技术、微博、博客、即时通信工具、社交网络、维基编写、标签协议、多元搜索引擎、分享网站等技术工具,为高校机构库建设与发展提供了强有力的技术支持;机构库系统构建技术是高校机构库基础建设的技术方案,包括软硬件环境、用户需求分析、功能实现、维护升级等各方面的技术要求、标准及规范;通信协议是机构库系统远程访问的协议标准,是数据访问与控制的基础,能够实现各种技术操作;软硬件设备是支撑系统运行的各种软件(如系统软件、应用软件等)和硬件设备(如服务器、扫描仪、光纤网络等) ;技术团队是技术实施主体,包括具有各种权限的开发人员和管理人员,是系统开发与运行的智力资本。

应用层是高校机构库2.0系统业务实施的保障,负责系统内部知识成果的管理与转化,由成果管理子系统、成果集成与转化子系统和系统管理子系统3个模块组成。其中,成果管理子系统包括知识成果的认证与标识、存储与组织、检索与导航、定制与推送、共享与参与、分解与重组等模块;保障系统对知识成果进行有效甄别、管理及利用,并从技术上保证作者知识产权;成果集成与转化子系统包括成果集成、交流互动、分析挖掘、协作开发、成果鉴定评估、成果增值与转化等,是机构库2.0系统实施知识应用的核心业务模块;系统管理子系统是负责机构库安全认证、用户管理及危机预警的系统应用管理层,主要包括用户管理、部门管理、权限管理、集成管理和检测、评估和预警管理等。

服务层是高校机构库2.0系统功能服务的集成视窗,它建立在学术机构库2.0个性化信息交流互动平台的基础之上,包括知识成果管理、教学科研用户管理、知识成果转化、部门集成服务和预警管理。知识成果管理是对知识成果在各阶段的存储格式、发展趋向、应用层和价值评价的操作流程,需要对知识成果的各阶段形式进行加工与处理;教学科研用户管理主要是对参与机构库建设人员进行管理,包括用户信息管理、服务功能推荐、参与激励积分等;知识成果转化是知识服务的中心环节,涉及到知识成果的挖掘、需求对称分析、利益主体协作、具体应用及后期指导等工作;部门集成服务是有效统一机构内部资源及人力共同完成机构库建设的服务模式,机构库2.0系统建设需要多部门密切配合才能顺利实施与完成;预警管理是对知识库各种法律政策、社会影响、经济利益、技术标准和人力资源管理等诸多方面的预警分析,以保障机构库2.0系统平稳发展。

高校机构库2.0系统应用框架涉及以上4个层级,其中,数据层是基础资源层,技术层为系统搭建提供技术支持层,应用层是基础核心业务层,而服务层则是实现知识成果资源最终转化的功能层,这4层框架机构相互影响、层层递进,构成了机构库2.0应用系统的有机整体。

4.2 高校机构库2.0的实现路径

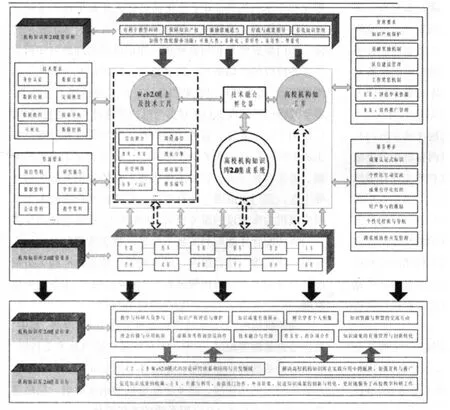

根据机构库2.0应用框架,可将高校机构库2.0系统的实现模式概括如下:从机构库2.0涉及的要素入手,逐一对其进行分解与归纳,从技术、资源、管理和服务4个方面总结出机构库2.0系统的构建策略,根据机构库2.0的建设原则及要求制定建设目标,在目标指引、原则要求的规划下,具体实施构建策略,实现机构库2.0系统建设的假设结果(见下页图2)。

机构库2.0系统建设所涉及的要素包括资源、技术、行政、服务、资金、人员、管理、政策、法律、平台、组织和流程等,它们是机构库2.0系统建设与发展、维护与更新的关键节点。资源是该系统的基础,包括各种异构教学与科研数据资源,必须对其做好有效存储与整合;技术涉及Web2.0技术和机构库构建技术,同时涉及两者相互融合技术,还包括各种配套的应用开发技术;行政是指高校机构内外各级相关行政部门对系统开发的支持力度,以机构内相关行政部门为主;服务是机构库2.0系统提供的个性化服务功能,它是高校机构库赖以发展的根本动力;资金是对机构库2.0系统开发、维护与升级的财力支持,是机构库发展必不可少的物质基础;人员包括两方面,一方面是参与贡献方,以校内教学和科研人员为主,另一方面则是管理方,以科研管理、图书馆、档案室、信息化业务部门等为主;管理是维护机构库正常运转的制度规定;政策与法律是以知识产权保护、知识转化权益等为主的规定,是保护责任者权益的制度保障;平台即机构库2.0系统提供各种服务的门户,方便开展各种Web2.0个性化信息服务;组织是对包括资源、人员、技术、生态等诸多元素进行合理规划的指南,是机构库建设的发展方向;流程涉及各种个性化信息服务流程,也涉及机构库建设各阶段。

图2 高校机构库2.0系统实现路径

高校机构库2.0建设原则是机构库发展规划的标杆,主要原则包括:(1)有利于教学科研。这是机构库建设的首要原则,知识成果的有效存储与利用必须围绕这个原则展开。(2)保障知识产权。知识产权保护是目前国内机构库发展的最大瓶颈,可以通过数字标识、标签标识、功能插件等Web2.0工具有效管理和标识用户知识产权,维护所有权人合法利益。(3)激励措施适当。激励措施是吸引用户参与贡献知识成果、交流智慧的重要手段。以积分为主要方式的虚拟措施是吸引用户参与的主要手段,可以利用微博、博客、社交网络、分享网站、维基编写等Web2.0技术工具进行关于积分与权限设置的有关操作。(4)行政与政策指导相结合。高校机构库建设与发展离不开行政部门的支持,但同时也要在相关政策规范下进行,两者必须有机结合。(5)有效知识管理。加强知识成果的优化管理措施,从收集、存储、组织、传播、共享等各个环节都要做到优化管理,对知识成果进行异构整合、检索导航、可视管理等,为知识成果的挖掘、利用与转化打好基础。(6)加强个性化服务功能的可嵌入、多样化、即时性、易用性和智能化。高校机构库2.0可以通过Mashup、即时工具、操作指南、信息聚合RSS、标签、数据挖掘工具等Web2.0技术工具强化机构库个性化信息服务功能。

高校机构库2.0系统建设要求是机构库建设的具体实施策略,包括4个方面:首先,技术要求,涉及到身份认证、数据过滤、数据存储、定制推送、数据组织、检索导航、可视化结果、数据挖掘等技术;其次,资源要求,知识资源在内容上要以项目资料、研究报告、数据资料、学位论文、会议资料、教学资料等为主,这类资料是用户最关心、需求最大的资源类型,同时也必须做好在格式、语种、存储形态上对资源的整合;第三,管理要求,主要包括知识产权保护工作、贡献奖励机制、队伍建设管理、工作奖惩机制、组织和评估学术资源工作、宣传推广机构库管理;第四,服务要求,主要由成果认证式标识服务、个性化互动交流服务、成果有序化组织服务、用户参与的激励服务、个性化检索与导航服务、跨系统协作开发管理等构成。

通过上述工作可总结出高校机构库2.0建设预期结果:教学与科研人员广泛参与,完善知识产权评估与维护,知识成果有效及时展示,树立学者个人形象,增强知识资源与智慧的交流互动,Web2.0理念传播与应用进一步拓展,虚拟参考咨询馆员协作范式得到应用,各种技术融合与升级得到显著提升,跨系统、跨区域合作成为现实,知识成果的有效管理与创新转化。

高校机构库2.0系统建设最终目标是:丰富完整Web2.0模式的理论研究体系与开发领域,解决高校机构库在实践应用中的瓶颈、加强其宣传与推广力度,从而促进知识成果的收藏、存储、传播与利用,加强部门协作与外部联盟,促进知识成果的创新与转化,更好地服务于高校教学科研工作。

[1]冯英华.高校机构库实现机制研究[J].国家图书馆学刊, 2012(2):61-67.

[2]Buckholtz A, Dekeyser R, Hagemann M, et al.Open Access: Restoring Scientific Communication to Its Rightful Owners[EB/OL].[2012-06-12].http://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/320598/1/2003+ESF+Policy+Briefing.pdf.

[3]Prosser D C. The Next Information Revolution-Can Institutional Repositories and Self-Archiving Transform Scholarly Communications?[EB/OL]. [2012-06-12].http://www.iatul.org/doclibrary/public/Conf_Proceedings/2003/PROSSER_fulltext.pdf.

[4]Belinda W.Eprint Archives - Reaching Critical Mass? [J].Online Currents,2002(9):4-8.

[5]Crow R.SPARC Institutional Repository Checklist & Resource Guide[EB/OL]. [2012-06-12].http://www.arl.org/sparc/bm~doc/IR_Guide_&_Checklist_v1.pdf.

[6]Drake M A.Institutional Repositories: Hidden Treasures[EB/OL].[2012-06-12].http://www.infotoday.com/searcher/may04/drake.shtml.

[7]Pinfield S, Gardner M, MacColl J.Setting Up an Institutional EPrint Archive[EB/OL].[2012-06-12]. http://www.ariadne.ac.uk/issue31/eprint-archives.

[8]Harboe-Ree C, Treloar A.Connecting the Dots Downunder: Towards An Integrated Institutional Approach To Digital Content Management[EB/OL].[2012-06-12]. http://library.web.cern.ch/library/Webzine/9/papers/1/.

[9]Awre C.The JISC's FAIR Programme:Disclosing and Sharing Institutional Assets[J].Learned Publishing,2004 (2):151-156.

[10]Mackie M. Filling Institutional Repositories:Practical Strategies from the DAEDALUS Project[EB/OL].[2012-06-12].http://www.ariadne.ac.uk/issue39/Mackie.

[11]Hubbard B.SHERPA and Institutional Repositories[EB/OL].[2012-06-12].http://eprints.nottingham.ac.uk/95/1/sherpa%26instrep.pdf.

[12]Crow R.A Guide to Institutional Repository Software[EB/OL].[2012-06-12].http://www.soros.org/openaccess/pdf/OSI_Guide_to_IR_Software_v3.pdf.

[13]Wheatley P. Institutional Repositories in the Context of Digital Preservation[EB/OL]. [2012-06-12].http:www.dpconline.org/docs/DPCTWf4word.pdf.

[14]吴建中. 图书馆VS机构库:图书馆战略发展的再思考[J].中国图书馆学报, 2004(5):5-8.

[15]董文鸳, 袁顺波.聚焦学术机构知识的中心:机构库探析[J].图书馆杂志, 2005(8):51-55.

[16]郭少友.机构库建设的若干问题研究[J].中国图书馆学报, 2006(1):77-80.

[17]常 唯.数字学术环境中的机构知识库探析[J].图书情报工作,2006(7):46-50.

[18]柯 平, 王颖洁.机构知识库的发展研究[J].图书馆论坛, 2006(6):243-248.

[19]杨思洛, 韩淑娟.机构知识库的长期保存问题探析[J].图书馆论坛,2008 (2):47, 71-73.

[20]吴 高.机构知识库版权现状、风险及对策研究[J].图书情报工作,2009(12):108-112.

[21]王颖洁.我国机构知识库模式构建与流程设计[J].图书情报工作,2008(4):104-107.

[22]王亚凤, 颜 惠.开放存取背景下高校图书馆IR版权涉及问题研究[J].情报杂志, 2011(5):183-186.

[23]施雁冰.高校机构知识库的资源建设与管理维护[J].图书馆理论与实践.2011(6):51-53.

[24]李 辉.高等学校机构知识库资源征集的著作权策略探讨[J].图书馆学研究, 2012(7):89-92.

[25]刘 晨,屠 航.基于Web2.0的典型特色机构库及高校信息共享空间构建研究[J].现代情报,2009(9):75-78,82.

[26]顾立平.提升机构知识库作用的实践:多元学科教育资源的集成与再利用[J].图书情报工作网刊, 2011:55-82.

[27]周云峰.基于RSS技术与BLOG平台的机构库信息服务模式研究[D].南京:南京航空航天大学经济与管理学院, 2009:35-38.

[28]李大玲.学术机构知识库构建模式研究[M].上海:上海交通大学出版社, 2009:76-81.