一年两熟双深松覆盖下作物生长发育及产量研究

李俊红,姚宇卿,吕军杰,张 洁,丁志强,吴剑峰

(1. 河南省洛阳农林科学院,河南洛阳471023;2. 中国农科院洛阳旱农试验基地,河南洛阳471023)

豫西地区属于半湿润偏干旱季风气候类型区,该区大部分粮食作物均为一年两熟,该地区年蒸发量1 872.1 mm,常年降雨量为600 mm 左右,≥80%保证年降水量为450 mm~520 mm,但由于降水在各季分布极为不均,大多情况下降雨常集中在7、8、9 三个月,而冬春季节降雨量偏少,易发生干旱,干旱发生的平均频率在40%以上,因此很难保证旱作农田一年两熟[1]。传统的耕作技术由于连年翻耕加剧了水土流失,土壤肥力下降,耗能过多,效益降低,进而导致农作物产量低而不稳,加剧了生态环境的恶化,严重制约该地区农业的可持续发展[2]。

自1999 年以来,洛阳农林科学院与比利时根特大学合作开展了“强化旱区坡耕地水土流失保持耕作技术体系研究”项目[1],筛选出免耕和深松两种适宜该地区农业生产的保护性耕作技术。试验以夏深松+秋深松保护性耕作模式为核心,研究其适应性和增产机理,旨在为解决该地区一年两熟下农作物高产稳产提供科学合理的耕作模式和理论依据,为实现河南粮食丰产和农业可持续发展提供可靠的技术支撑。

1 试验基本概况

1.1 材料与方法

本试验为2008 年-2009 年,设在洛阳农林科学院旱农基地4 m ×4 m 防渗精确试验池(2004 年开始),供试土壤为潮褐土,质地重壤,土壤耕层密度1.53 g·cm-3,耕层有机质15.8 g·kg-1,碱解氮(N)62.7 m·kg-1,速效磷(P2O5)10.39 m·kg-1,速效钾(K2O)166.0 m·kg-1,田间持水量为27%,设2个处理,3 次重复,随机排列,小区面积为16 m2。①双深松覆盖(Double-subsoiling cover:DSC);②对照为传统耕作(Conventional tillage:CT):深翻耕25 cm~30 cm 秸秆不还田种小麦+秸秆不还田种玉米。小麦为人工开沟播种,控制基本苗在270 万·hm-2,肥料全部底施。铁茬播种玉米,密度45 000 株·hm-2,追施尿素600 kg·hm-2。

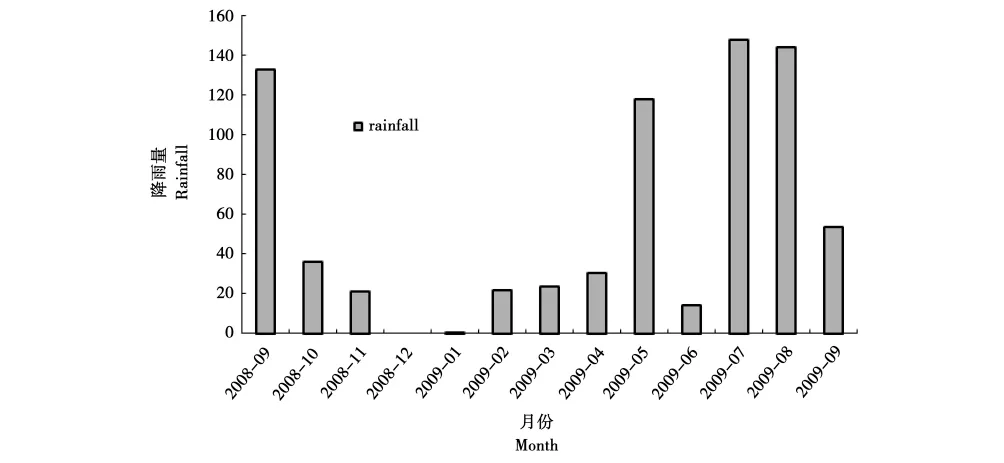

1.2 降雨量分布

实验年度降雨量(610 mm)较常年相当,降雨分布较为合理,利于旱地农作物生长。在小麦播前有较大的降雨,有利于小麦一播全苗,为小麦生长奠定了良好的底墒基础,小麦返青至灌浆共降雨193.7 mm,这也是该年度小麦穗数和千粒质量较高的原因。5 月份降雨量较多(117.6 mm),利于玉米苗期生长,进入7 月份以后降雨量明显增加,为玉米丰产丰收提供了可靠的保证。

图1 小麦、玉米生育期内降雨量Fig.1 Rainfall in wheat and corn growth period

1.3 测定项目与方法

1.3.1 生物量调查在主要生育时期内每小区小麦取样10 株(拔节期之前为20 株),玉米取样每小区为2株,按叶片、根系、茎鞘、穗草、籽粒等器官取样,分割洗净,前4 部分置烘箱105 ℃杀青半个小时,然后在80 ℃下烘至恒质量,称质量[2-5]。

1.3.2 叶面积测定。采用称质量法。

1.3.3 考种和测产。于成熟期,小麦每处理3 次重复各区取20 株样本进行常规室内考种,整区收获计产,玉米为每处理3 次重复各区取20 穗样本进行常规室内考种,收获中间3 行折算产量[2-4]。

2 结果与分析

2.1 双深松覆盖对一年两熟作物农艺性状及产量的影响

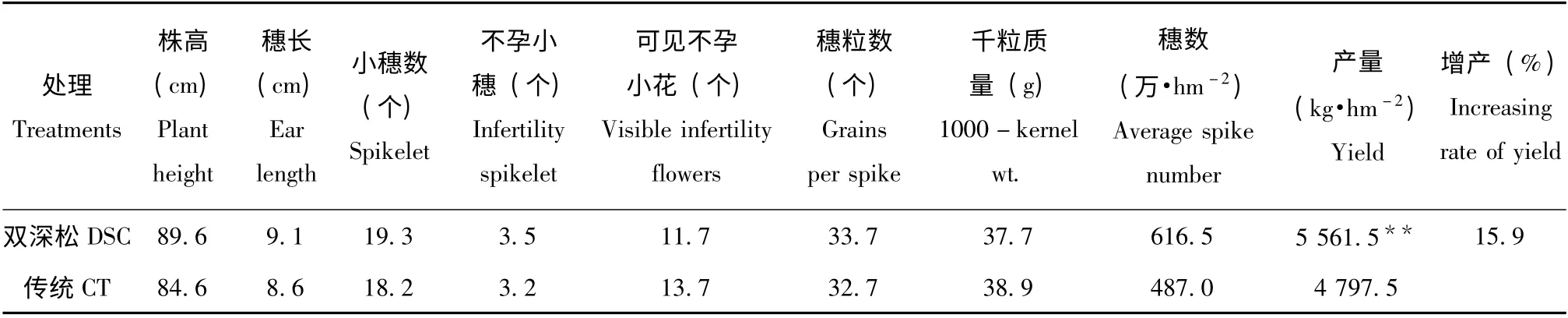

双深松覆盖处理下小麦成产三因素合理,产量为5 561.5 kg·hm-2,较传统高15.9%,增产达极显著水平。株高明显比传统高,穗长和小穗数均有所增加,可见不孕小花有所减少,见表1。

表1 双深松覆盖对小麦农艺性状及产量的影响Tab.1 Effect of agronomic traits and yield of wheat under double subsoiling coverage

双深松覆盖处理下玉米产量为6 428.1 kg·hm-2,较传统高7.8%,增产达显著水平。穗数和穗粒数明显高于传统,平均株高较传统高16.3 cm,穗长和穗粗略高于传统,凸尖长小于传统,见表2。

表2 双深松覆盖对玉米农艺性状及产量的影响Tab.2 Effect of the agronomic traits and yield of corn under double subsoiling coverage

综上所述:双深松覆盖处理下小麦和玉米的穗数和穗粒数均高于对照,总产量达11 989.6 kg·hm-2,较对照增产11.4%。可知,双深松覆盖有利于提高作物的穗数、穗粒数,减少不孕小穗数和凸尖长,提高结实率,实现高产稳产。

2.2 双深松覆盖对作物干物质积累的影响

图2 不同处理下小麦干物质积累Fig.2 Different treatments under wheat dry matter accumulation

图3 不同处理下玉米干物质积累Fig.3 Different treatments under corn dry matter accumulation

从图2、图3 可以看出,小麦起身前单株干物质积累缓慢,处理间差异不明显,此后单株干物质积累量快速增加,在抽穗和灌浆期双深松覆盖处理分别较传统高1.23 g、2.43 g,成熟期干物质积累量达到最大值。玉米生育期较小麦短且降雨量偏大,玉米生长快,在不同生育期干物质积累较快,抽雄后干物质积累快速增加,双深松覆盖处理下抽雄期和灌浆期单株干物质积累量分别较传统高24.8 g、34.9 g,直至成熟干物质积累量达到最大,小麦、玉米在成熟期双深松覆盖处理的单株干物质积累量分别较传统耕作高2.95 g、54.6 g。

2.3 双深松覆盖对作物叶面积指数的影响

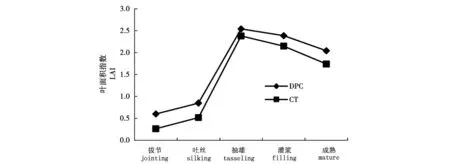

两个处理下小麦、玉米的叶面积指数变化均为单峰曲线,见图4,图5。其中,小麦叶面积指数变化呈“S”型曲线,玉米叶面指数变化则呈“抛物线”状[1-3]。在整个小麦生育期中双深松覆盖处理下叶面积指数始终大于传统耕作。小麦在起身前差异较小,起身后逐渐增大,拔节期达到最大值(PDC 为10.1,CT为7.37),之后逐渐降低 (抽穗期PDC 为7.13,CT 为4.75)。

玉米在拔节至吐丝叶面积指数增长缓慢,吐丝后迅速增大,抽雄期达到最大值,之后逐渐降低,抽雄后双深松覆盖下的玉米叶面积指数下降速度较传统慢。在整个玉米生育期中双深松覆盖处理下叶面积指数始终大于传统耕作,且双深松覆盖处理能延缓作物后期叶片衰老,维持较长的叶片功能期,有利于截获更多的光能,制造更多的同化产物。

图4 不同处理下小麦生育期LAIFig.4 Different treatments under wheat growth period LAI

图5 不同处理下玉米生育期LAIFig.5 Different treatments under corn growth period LAI

3 小 结

双深松覆盖处理下小麦和玉米的产量达5 561.5 kg·hm-2、6 428.1 kg·hm-2,分别较传统耕作增产15.9%和7.8%,达极显著水平。小麦、玉米在成熟期单株干物质积累量分别较传统耕作高2.95 g、54.6 g。叶面积指数变化均为单峰曲线,其中,小麦LAI 变化呈“S”型曲线,玉米LAI 呈“抛物线”状。在整个生育期中小麦、玉米LAI 始终大于传统耕作。总之,在豫西旱作区干旱发生频率高[1],年季节降雨分布不均的情况下,采用双深松覆盖技术有利于农作物干物质积累,减缓后期叶片衰老,延长叶片功能期,进而提高作物产量,实现一年两熟制下农作物高产稳产。

[1]姚宇卿,李俊红,丁志强,等. 沟播对冬小麦干物质运转规律及产量的影响[J]. 作物研究,2010,24 (1):19-21.

[2]李俊红,姚宇卿,丁志强,等. 沟播对冬小麦群体干物质、土壤水分利用效率及土壤温度的影响[J]. 作物研究,2010,24 (1):16-18.

[3]李俊红,丁志强,王育红,等. 播种期对洛稻998 生长发育动态及产量的影响[J]. 作物研究,2008,22 (3):151-153.

[4]李俊红,丁志强,张少澜,等. 旱稻新品种洛稻998 产量形成规律研究[J]. 作物研究,2009,23 (1):13-15.

[5]曾广伟,林 琪,姜 雯,等. 不同土壤水分条件下施磷量对小麦干物质积累及耗水规律的影响[J]. 麦类作物学报,2009,29 (5):849-854.