中老年后循环缺血性单发性眩晕与椎动脉迂曲的关系

赵瑞霞

郑州人民医院神经内科 郑州 450000

由于椎基底动脉供血不足(VBI)存在概念和标准含糊不清等问题,近年来国际上有以“后循环缺血(PCI)性单发性眩晕”取代VBI的倾向。PCI性单发性眩晕作为PCI的常见首发症状,有助于其早期诊断和治疗,预防更为严重的脑血管病的发生。临床中发现老年眩晕与椎动脉迂曲密切相关,椎动脉迂曲引起的血流动力学改变是造成眩晕的重要原因之一。

1 资料与方法

1.1 一般资料 眩晕组:均为2010-02—2011-10在我院神经内科住院的后循环缺血性单发性眩晕患者共167例,诊断标准参照2006年中国后循环缺血专家共识,其中男92例,女75例,年龄46~81岁,平均60.4岁。对照组:76例,全部来源于我院体检中心的健康体检者,男45例,女31例,年龄44~78岁,平均58.6岁。

1.2 检查方法

1.2.1 一般资料分析:详细记录患者的一般资料包括性别、年龄、个人史、既往史等。

1.2.2 常规检查:2组均于空腹8h以上空腹抽静脉血,检查项目包括血脂六项、血糖、同型半胱氨酸等。

1.2.3 椎动脉检查:2组均进行MRA 或CTA 检查。眩晕组124例患者采用头颅MRA 检查,43例患者采用CTA 检查(有头颅MRA 检查的禁忌证)。对照组65例患者采用头颅MRA 检查,11例患者采用CTA 检查。

头颅MRA 采用西门子公司的MarconiMedicalSystem(Eclipse)3.0T 超导磁共振扫描仪完成,头颅CTA 采用日立双源64排CT 完成,均注射含碘造影剂。检测内容包括:基底动脉的长度,基底动脉的形态。基底动脉延长的判定[1]:基底动脉长度>29.5 mm,横向偏离超过基底动脉起始点到分叉之间的垂直连线10 mm。椎动脉优势(增粗)及弯曲的判断标准[2]:两侧椎动脉直径相差≥0.3mm,或者当两侧椎动脉直径相当时,一侧椎动脉与基底动脉连接更加紧密。在椎动脉汇合点与基底动脉顶点连一条线来决定基底动脉弯曲方向。当椎动脉没有汇合时,按Giang等[3]提出基底动脉主干弯曲的诊断标准,把基底动脉主干弯曲分为3个级别:1级为可疑偏离中线,2级为显著偏向一侧,3级为基底动脉偏向脑桥小脑角。

1.3 统计学处理 所有数据应用SPSS 13.0软件包进行分析处理:组间各指标比较如为正态分布则采用t检验;非正态分布采用Mann-Whitney检;相关危险因素分析使用多元Logistic回归分析。

2 结果

2.1 一般资料 眩晕组和对照组在性别、年龄、高血压、糖尿病、BMI等方面无显著性差异(P>0.05)。

2.2 椎基底动脉检查结果 眩晕组167 例患者经头颅MRA 或CTA 检查发现椎动脉弯曲者53例(31.7%);椎动脉无弯曲者114例(68.3%)。对照组76例发现椎动脉弯曲者7例(9.2%);椎动脉无弯曲者69例(90.3%);2组比较差异有统计学意义(P<0.01)。

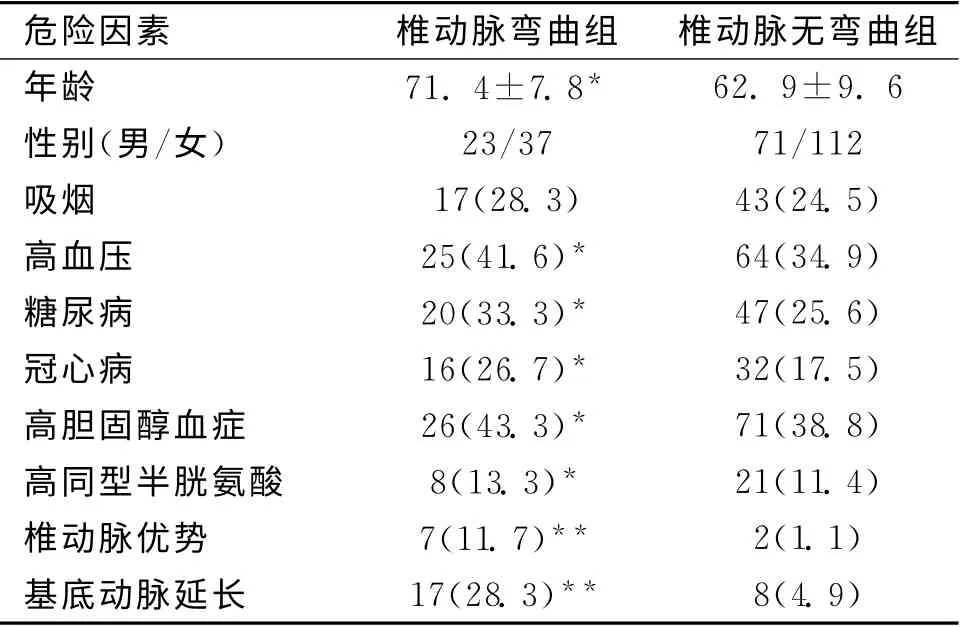

表1 2组患者危险因素分析

2.3 椎动脉弯曲者(60例)与椎动脉无弯曲者(183例)进行危险因素分析 发现高血压病、糖尿病、低密度胆固醇、椎动脉优势、基底动脉延长的比率均显著高于基底动脉无弯曲患者,差异均有统计学意义(P<0.05~0.01)。其中椎动脉优势和基底动脉延长是眩晕患者发生椎动脉迂曲的危险因素(均P≤0.001)。具体见表1。

3 讨论

引起眩晕的疾病有多种,脑血管病是引起眩晕发作的常见疾病,在脑血管病所致的眩晕中,又以后循环缺血引起者居多。Perren 等[4]研究发现当常见危险因素(如高血压、糖尿病、高胆固醇等)在相同的条件下,椎动脉发育不全是后循环缺血的主要诱发因素。常见的基底动脉病有动脉瘤、基底动脉延长扩张症等。其中基底动脉延长扩张症主要通过减少基底动脉血流,增加基底动脉系统的动脉粥样硬化改变而引起椎基底动脉系统的缺血[5]。Caplan等[6]的研究显示英国人后循环缺血患者主要的病变血管是基底动脉,其次为椎动脉。Lee[7]的研究显示,韩国人后循环缺血患者主要的病变血管是椎动脉。基底动脉延长的临床表现以后循环缺血性眩晕最多见,其发生机制可能为[8]:(1)扩张的血管内血流缓,微血栓形成、脱落并阻塞细小深穿支动脉。(2)椎基底动脉的延长、成角可以拉长并扭曲动脉分支的开口,导致血流减少引起动脉分支供血区域的脑梗死[9]。(3)扩张、纡曲的椎基底动脉压迫小动脉、深穿支,造成小血管闭塞。(4)血流动力学因素:经颅多普勒显示血流在扩张的动脉里往返,导致前进血流减少,大量血液滞留于扩张的血管内引起缺血。

综上,眩晕的出现是由于血流量处于长期、慢性减少状态的基底动脉因某种诱因血流量突然进一步减少,导致供应前庭神经核的血流减少,功能不全。这表明,基底动脉血流量减少影响着PCI 患者症状的发生和发展。除此之外,MRA、CTA 可以较为准确地显示主要血管病理改变,其阳性率与PCI病程有关,可以作为判断预后的指标之一。因此,MRA 作为一种无创、省时、相对简单的检查手段,有助于PCI性单发性眩晕的诊断。

[1]Ubogu EE,Zaidat OO.Vertebrobasilar dolichoectasia diagnosed by magnetic resonance angiography and risk of stroke and death:a cohort study[J].J Neurol Neurosurg Psychiatry,2004,75:22.

[2]Nishikata M,Hirashima Y,Tomita T,et al.Measurement of b-asilar artery bending and elongation bymagnetic resonance cerebral angi-ography:relationship to age,sex and vertebral artery dominance[J].Arch Gerontol Geriatr,2004,38:251.

[3]Giang DW,Perlin SJ,Monajati A,et al.Vertebrobasilar dolichoec-tasia:Assessment using MR[J].Neuroradiology,1988,30:518.

[4]Perren F,Poglia D,Landis T,et al.Vertebral artery hypoplasia:apredisposing factor for posterior circulation stroke[J].Neurology,2007,68(1):65-67.

[5]Kumral E,Kisabay A,Ata C,et al.The mechanism of ischemic stroke in patients with dolichoectatic basilar artery[J].Eur J Neurol,2005,12(6):437-444.

[6]Caplan LR,Wityk RJ,Glass TA,et al.New England Medical Center posterior circulation resitry[J].Ann Neurol,2004,56:389.

[7]Lee JH.Posterior circulation ischemic stroke in Korean population[J].Eur JNeurol,2006,13:742.

[8]Ikeda K,Nakamura Y,Hirayama T,et al.Cardiovascular risk and neuroradiological profiles in asymptomatic vertebrobasilar dolichoectasia[J].Cerebrovasc Dis,2010,30:23.

[9]Passero S,Filosomi G.Posterior circulation infarcts in patients with vertebrobasilar dolichoectasia[J].Stroke,1998,29:653-659.