小腿穿支皮瓣的应用解剖

杨 勇,贺占坤,郭新明,孙习勇,张 斌

新乡市第一人民医院骨二科新乡453003

△男,1975年4月生,本科,主治医师,研究方向:骨与关节疾病的诊断与治疗,E-mail:doctoryang9999@yahoo.com.cn

腓动脉及胫后动脉穿支皮瓣是临床上常用的修复小腿中下段及足踝部软组织缺损的方法,它们具有供区损伤小、皮瓣设计灵活多样、创面修复准确美观等优点[1-2]。但穿支血管数量多,变异大,不易定位,给临床上穿支皮瓣的切取带来了一定的风险。尽管国内外学者[3-8]对腓动脉及胫后动脉穿支血管进行了一些解剖学研究,但结果报道不一。作者利用乳胶灌注解剖的方法对小腿穿支血管进行了应用解剖研究,并以直方图的形式再现穿支血管的分布,旨在为临床穿支皮瓣的设计、切取提供直观的解剖学依据。

1 材料与方法

1.1 材料 10 侧成人下肢新鲜标本,男5 侧,女5侧,经腘动脉注入红色乳胶液。标本使用征得新乡医学院解剖学教研室和伦理委员会同意。

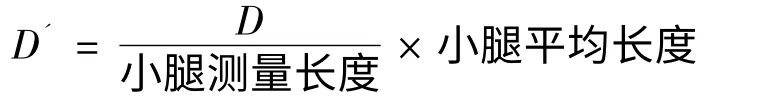

1.2 方法 标本固定于解剖台上,测量胫骨内侧髁到内踝的距离,估算小腿全长。取胫骨前嵴纵切口切开皮肤,在深筋膜下自前向后分离皮瓣,向两侧分离,期间标记外径≥0.5 mm 的穿支血管,逆向追踪穿支血管至其源血管。重点观测并记录腓动脉及胫后动脉穿支血管的数量、分布、走行、深筋膜穿出点至内外踝尖连线的垂直距离,以及与邻近结构间的关系等。为了更客观地反映穿支血管的分布,利用公式计算指标D'(标准化后的穿支血管距内外踝尖连线的垂直距离)。

式中D 为实际测得的穿支血管距内外踝尖连线的垂直距离。

2 结果

2.1 小腿穿支血管的分布 10 侧标本的小腿长度为(36.9±1.8)cm。小腿深部源动脉的穿支血管主要从4 群纵形肌及其肌间隔内穿出供养皮肤。胫前动脉穿支血管主要从胫骨与胫前肌、前群肌以及前肌间隔内穿出,腓动脉穿支血管主要从外侧肌群、外侧肌间隔以及后外侧肌群穿出,胫后动脉穿支主要从内侧肌群、内侧肌间隔以及后内侧肌群穿出。见图1。

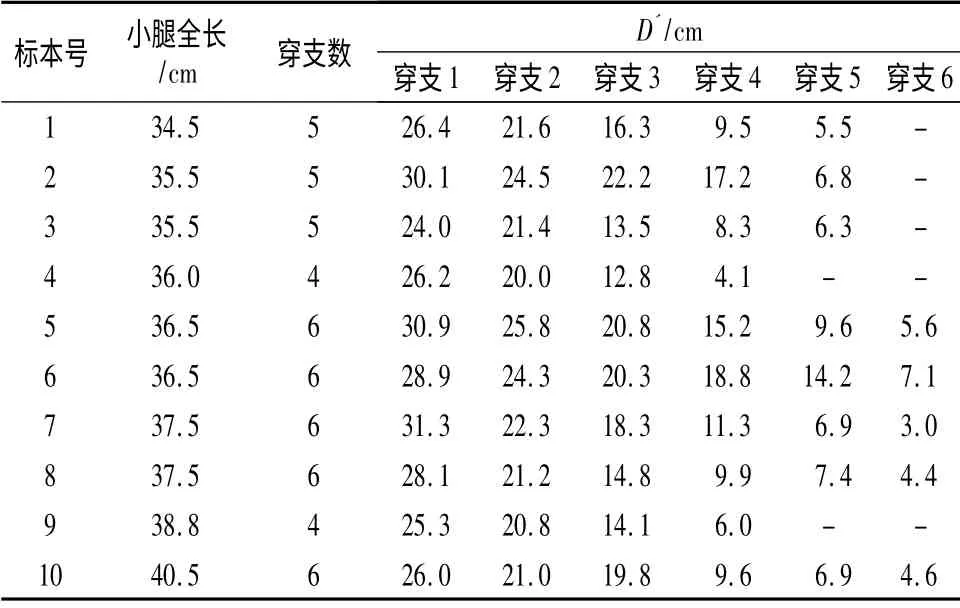

2.2 腓动脉穿支血管的应用解剖 腓动脉是供应小腿外侧皮肤的主要动脉,起自胫后动脉,沿腓骨的内后方下行,大部分被足母长屈肌覆盖,沿途自腓骨后肌间隔内发出(5.3±0.8)支穿支血管(外径≥0.5 mm)。近侧穿支多为间接穿支血管,穿比目鱼肌或腓骨长肌后营养皮肤;远侧穿支多为直接穿支血管,自足母长屈肌与腓骨短肌的肌间隙内穿出后供养皮瓣。32%和34%的穿支血管集中于距外踝5~10 cm 及21~27 cm 这2 个区段内。见表1和图2。穿支血管在穿出肌间隔或肌肉后即在深筋膜内分为前、后升降支,各穿支之间相互吻合;远端肌间隔穿支血管的分支有向腓肠神经聚集的趋势,并与腓肠神经近端的营养血管相互吻合,形成腓肠神经远段营养血管丛。

图1 小腿穿支血管分布截面图

表1 腓动脉后外侧穿支血管的解剖

图2 腓动脉后外侧穿支血管分布图

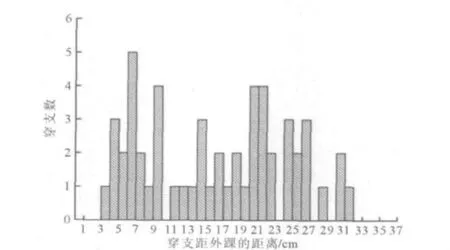

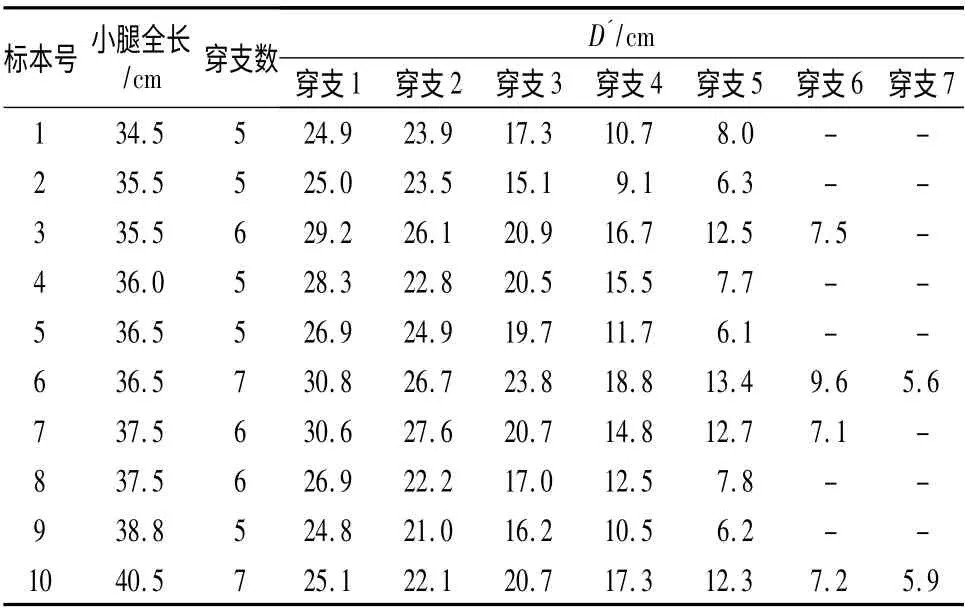

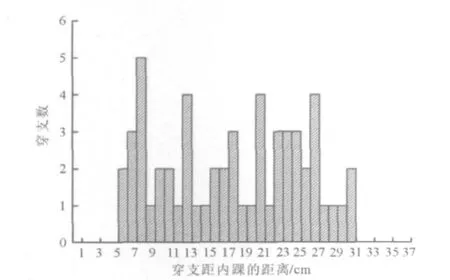

2.3 胫后动脉穿支血管的应用解剖 胫后动脉沿途自趾长屈肌和比目鱼肌肌间隙内发出(5.6±0.3)支皮穿支血管。因胫后动脉在小腿上部位置深,下部位置表浅,故皮支的长度由上向下逐渐变短。18%、23%和35%穿支血管集中于距内踝6~8 cm、13~18 cm 以及23~27 cm 3 个区段内。见表2和图3。穿支血管进入深筋膜后分成数个细支,并有向隐神经集中的趋势。这些穿支血管与隐神经近端的营养血管之间相互吻合,形成隐神经远段营养血管丛。

表2 胫后动脉穿支血管的解剖

图3 胫后动脉穿支血管分布图

3 讨论

穿支蒂皮瓣是20 世纪80年代后期在肌皮瓣和筋膜皮瓣基础上演化而来的一种显微修复方法,它是指仅以管径细小的皮肤穿支血管(穿过深筋膜后外径仍≥0.5 mm)供血的皮瓣,具有创面修复准确美观、血供丰富以及供区损伤小等优点[9]。穿支皮瓣概念的提出更新了解剖和临床工作者对人体皮肤血管特征的认识,而应用显微外科技术进行穿支皮瓣移植也成为当代显微修复重建外科的重要发展方向。

目前广泛应用于四肢软组织缺损修复的穿支皮瓣有股前外侧皮瓣、胸背动脉穿支皮瓣、桡动脉穿支皮瓣、尺动脉穿支皮瓣、骨间前动脉穿支皮瓣、腓动脉穿支皮瓣及胫后动脉穿支皮瓣等。其中带蒂转移的腓动脉及胫后动脉穿支皮瓣是修复小腿中下段及足踝部组织缺损较理想的选择,它们设计灵活、供区隐蔽、不损伤肌肉,同时不需要显微吻合,但穿支血管变异大,定位困难,增加了手术难度。为此国内外学者对腓动脉及胫后动脉穿支血管进行了一些解剖学研究。Schaverien 等[3]研究发现腓动脉穿支数为(4.4±2.3)支,胫后动脉穿支数为(4.9±1.7)支。宋修军等[4]研究发现腓动脉穿支数平均为3.5 支,Wolff 等[5]的研究结果为4.2 支,Ozalp 等[6]报道为4~7 支。Koshima 等[7]研究发现胫后动脉穿支数为(3.1±0.8)支,Hung 等[8]报道为5~8 支。作者采用穿支血管乳胶灌注方法进行解剖学研究,结果显示腓动脉穿支数为(5.3±0.8)支,胫后动脉穿支数为(5.6±0.3)支。各研究中穿支血管数量上存在差异,分析原因可能是由于解剖肢体的长度、定位穿支的标志以及灌注方法的不同所致。

该研究以内、外踝尖的连线标志定位穿支血管,将测得的数据按肢体的长度进行标准化处理,排除了肢体长度对解剖结果的影响,并以平均肢体长度为横轴,以每厘米上穿支血管的频率为纵轴绘制了穿支分布图,直观的再现了腓动脉及胫后动脉穿支血管的分布情况。结果显示腓动脉穿支主要集中在外踝5~10 及21~27 cm 这2 个区段内,胫后动脉穿支多集中在距内踝6~8、13~18 及23~27 cm 这3 个区段内,这与临床实践及文献报道相符。

皮神经营养血管皮瓣是一种借助皮神经周围及皮神经内部血管网血供为成活基础的新型皮瓣,其突出优点是能够沿皮神经营养血管轴切取长距离皮瓣。解剖学研究表明:皮神经旁血管网与神经内血管网相互吻合,形成一个丰富、广泛沟通的纵向血管系统,即皮神经营养血管丛[10]。同时,起源于深层知名血管的穿支动脉进入深筋膜后,先在其表面形成丰富的深筋膜血管网,再向浅筋膜走行,发出分支营养皮神经,参与构成皮神经营养血管网,这些血管网彼此相互吻合,构成沿皮神经干两旁较大面积皮瓣能够成活的血供形态学基础[11]。

该研究结果证明了小腿3 大深部源动脉的穿支血管参与了皮神经营养血管丛的形成。其中胫后动脉穿支血管参与了隐神经营养血管丛的形成,腓动脉穿支血管参与了腓肠神经和腓浅神经远端营养血管丛的形成,此外,胫前动脉也发出穿支营养腓浅神经。

[1]张世民,徐达传,俞光荣,等.穿支皮瓣的发展与临床应用进展[J].中国临床解剖学杂志,2006,24(3):228

[2]李中锋,崔红旺,王俊波,等.隐神经营养血管蒂逆行岛状皮瓣修复足踝部软组织缺损17例[J].郑州大学学报:医学版,2010,45(3):517

[3]Schaverien M,Saint-Cyr M.Perforators of the lower leg:analysis of perforator locations and clinical application for pedicled perforator flaps[J].Plast Reconstr Surg,2008,122(1):161

[4]宋修军,邵旭建,曲永明,等.小腿外侧腓动脉皮支皮瓣的解剖与临床应用[J].中华整形外科杂志,2006,22(4):252

[5]Wolff KD,Hölzle F,Nolte D.Perforator flaps from the lateral lower leg for intraoral reconstruction[J].Plast Reconstr Surg,2004,113(1):107

[6]Ozalp T,Masquelet AC,Begue TC.Septocutaneous perforators of the peroneal artery relative to the fibula:anatomical basis of the use of pedicled fasciocutaneous flap[J].Surg Radiol Anat,2006,28(1):54

[7]Koshima I,Moriguchi T,Ohta S,et al.The vasculature and clinical application of the posterior tibial perforatorbased flap[J].Plast Reconstr Surg,1992,90(4):643

[8]Hung LK,Lao J,Ho PC.Free posterior tibial perforator flap:anatomy and a report of 6 cases[J].Microsurgery,1996,17(9):503

[9]徐达传,丁自海.穿支皮瓣和皮神经营养血管皮瓣论坛会议纪要[J].中国临床解剖学杂志,2005,23(5):546

[10]钟世镇,徐永清,周长满,等.皮神经营养血管皮瓣解剖基础及命名[J].中华显微外科杂志,1999,22(1):37

[11]张世民,侯春林,徐达传.对带皮神经营养血管皮瓣的再评价[J].中国临床解剖学杂志,2001,19(1):82