河南省永夏煤炭矿区煤层赋存格局及其影响因素初探

申扎根

(河南省有色金属地质勘查总院, 河南 郑州 450052)

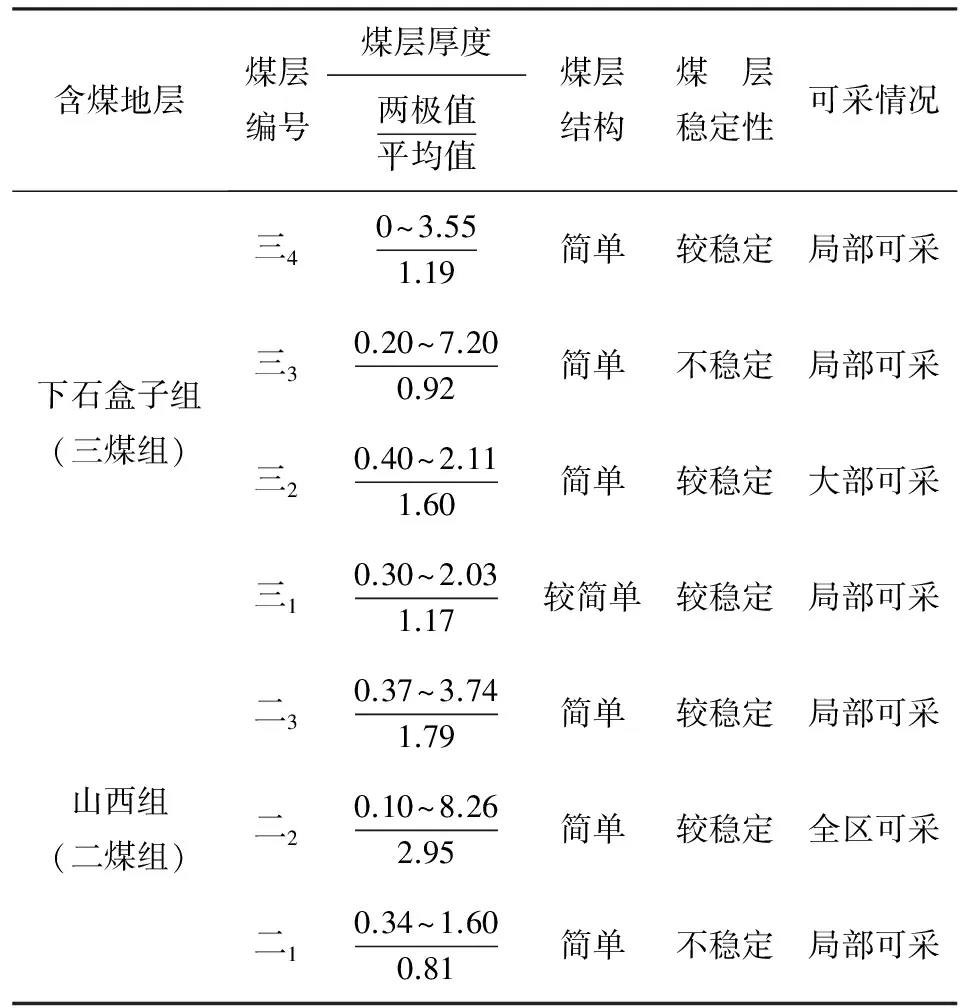

永夏煤炭矿区位于河南省最东部,因其行政隶属永城市、夏邑县而得名,矿区总面积1366km2,属华北晚古生代聚煤区,含煤地层分四组七个煤段,即石炭系上统太原组(一煤段)、二叠系下统山西组(二煤段)与下石盒子组(自下而上为三、四、五煤段)、二叠系上统上石盒子组(自下而上为六、七煤段)。含煤地层总厚1205m,含煤15~27层,其中可采煤层9层,煤层总厚8.86m,含煤系数1.15%,主要可采煤层集中在山西组和下石盒子组地层中,山西组含煤1~4层,煤层总厚3.30m,含煤系数3.3%;下石盒子组含煤3~7层,煤层总厚4.42m,含煤系数4.42%。上石炭统太原组与上二叠统上石盒子组仅含薄煤层及煤线,含煤性较差。主要含煤地层煤层发育情况见表1。

该区含煤类型为华北地台型含煤沉积,全掩盖型。煤层分布于永城背斜两翼及其北倾伏端,主要可采煤层二2煤层埋深162~1232m,底板标高-130~-1200m。全区累计查明煤炭资源量22.7亿t,天然焦4.7亿t。本区煤层分布与古地理、沉积体系和沉积环境、后期褶皱构造、岩浆侵入等影响因素有关。

本文通过对影响永夏煤炭矿区煤层赋存规律及其影响因素的分析,归纳综合本区煤层分布规律,以期为今后本区的找煤工作、矿区规划、资源储量利用、煤层赋存规律研究以及煤炭地质勘查工作提供帮助。

表1 主要含煤地层煤层发育情况一览表

1 区域构造特征与古地理格局

本区区域构造位于华北台块东南山东台背斜徐蚌凹折带中,秦岭~昆仑纬向构造带东段北支的南侧。和华北地台区一样,本区经过多次构造运动,于燕山期形成了现在的构造格局。

区内构造以断裂为主,褶皱为次,在早期形成的东西向构造基础上迭加了后期北东向构造。伴随有岩浆活动,煤系地层的展布形态严格受上述两组构造的控制。

永城复背斜为区内的一级构造,是永城矿区的主要控煤构造,轴向近南北,轴部为寒武—奥陶系地层及岩浆岩,长60km,宽40km。两翼地层走向和轴向基本一致,发育石炭二叠系含煤地层,地层倾角10~20°,东陡西缓,并发育了一系列的近南北向和北北东向次级褶曲。

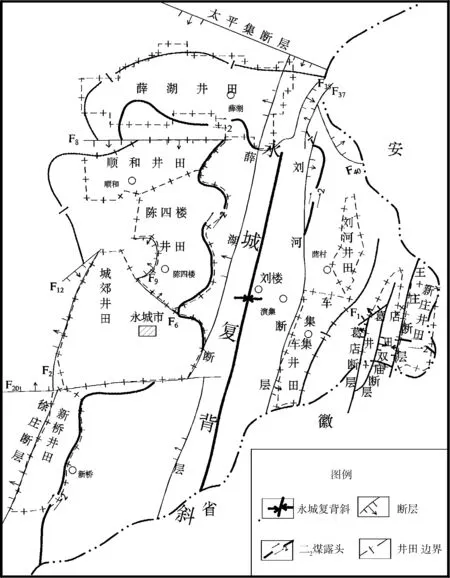

断裂构造有北北东向、东西向和北西向三组,以北北东向高角度正断层为主,是影响矿区煤层赋存形态的主体断层。由于断层作用,矿区平面上多表现为地垒地堑、剖面上多为阶梯状下降的狭长断块的构造型式,本区断裂褶皱构造见图1。

矿区处于华北晚古生代巨型坳陷盆地的南带,在晚古生代,大地构造相对稳定,在盆地基底持续缓慢下降的同时,接受了来自河流搬运来的碎屑物质的补偿沉积。陆源碎屑物质来自东北部的胶辽古陆,沉积基底为中奥陶统马家沟组。晚石炭统的海侵使本溪组假整合于中奥陶统之上,其后开始了晚古生代的含煤地层连续沉积。

2 沉积环境对煤层赋存影响

本区晚古生代沉积直接受控于海平面的升降及海进海退的频度。晚石炭世总体表现为海侵事件,期间有较小的进退振荡;从晚石炭世末期一直到晚二叠世,沉积环境总体表现为海退事件,期间也有较小的振荡,但影响微弱。

晚石炭世本区表现为陆表海碳酸盐台地沉积和堡岛沉积交替出现。因此,本区在中奥陶统灰岩基底之上发育了一套包括本溪组、太原组和山西组下段在内的陆表海碳酸盐~碎屑滨岸沉积地层。

自早二叠世早期本区逐渐演化为三角洲沉积,一直延续到中二叠世晚期,形成了包括山西组上段、下石盒子组和上石盒子组在内的一套以泥岩、砂岩与煤层沉积为主的三角洲沉积体系地层。

晚古生代的沉积环境特点,决定了区内石炭二叠系煤系地层的分布规律,太原组由于海水频繁进退,形成了薄煤层与多层灰岩交互沉积;山西组形成稳定的厚煤层与砂、泥岩沉积;上下石盒子组多形成局部可采的薄煤层与泥岩、砂质泥岩。

2.1 二煤组沉积环境与煤层分布

二煤组赋存于山西组,二2煤为主可采煤层。为陆源碎屑、泻湖沉积逐渐演化为以河流作用为主并受潮汐作用影响的三角洲沉积,煤层主要发育于三角洲平原泛滥盆地和三角洲前缘分流间湾上形成的泥炭沼泽盆地环境中,为海退潮坪沉积物形成的滨海平原沼泽化聚煤作用产物,成煤前的沉积环境对二2煤层的聚积和分布起着控制作用,潮坪发育的泥炭沼泽成煤煤层发育较好,厚度大而稳定,分布范围广,硫分、灰分低;而在泻湖基础上发育的泥炭坪成煤相对较差,煤层厚度明显变小。

二煤组特殊的沉积环境决定了二2煤层的分布特点,二2煤赋存于山西组中部,煤层厚2.95m,可采厚度2.67m,全区可采。由于形成环境为广阔平坦潮坪环境,故其厚度大,分布稳定,结构简单,煤质好。其硫分1.14%,原煤干燥基灰分15.15%,具有低硫低灰的煤质特点。

2.2 三煤组沉积环境与煤层分布

三煤组为一套厚的三角洲体系,在三角洲平原分流河道之间的低洼地带形成泥炭沼泽,并发生聚煤作用,但由于分流河道的频繁改道或迁移,经常造成聚煤作用中断或冲刷已形成的泥炭层,多形成煤层横向上不连续并呈透镜状的局部可采的薄煤层的特点。

因此三煤组各煤层具有厚度变化较大、局部可采、层位不稳定、分布面积小、硫分低、灰分高的特点。

图1 永夏矿区构造纲要略图

三煤组各煤层为局部可采煤层,煤层厚度1.22m;可采厚度1.20m,小于二2煤,煤层不稳定,结构简单,无夹矸或含1~2层夹矸。顶、底板多为泥岩和砂质泥岩。这是由于煤层形成于废弃三角洲平原上,砂泥物质来源丰富,植物生长受到不同程度的破坏,使得煤层厚度不稳定,灰分较高,沉缺及不可采点较多,并且由于沉降基底不平和植物残体来源不足造成的差异使煤层分布变化较大。

三2煤硫分1.26%,和二煤相差不大;三2煤灰分24.36%;三3煤灰分21.92%,三4煤灰分24.91%;三5煤灰分26.74%,其灰分高于二煤组,这与三煤组特有的三角洲沉积体系及沉积环境相一致。

3 构造对煤层赋存影响

煤层形成后,印支期的隆拗构造作用较强烈,褶皱宽缓,形成了一系列近东西向的坳陷和隆起。隆起区煤层变浅或遭受剥蚀,坳陷区煤层得以保存或变深;燕山运动晚期至喜山运动早期的断陷作用,形成了北东向的断陷和断隆相间排列的格局,形成的北东向的断层是划分井田的主要边界断层,由于北东向断层切割使永城复背斜轴部明显抬期,进而使煤系地层遭受剥蚀破坏,在断陷和断隆之间保存了具有较大经济价值的井田和含煤区;喜山运动晚期,本区发生沉陷作用,形成了较厚的上覆新生代松散沉积物,平均厚度321m。

后期构造对煤层厚度也略有影响,主要表现于在靠近断层附近,由于断层的牵引和挤压作用使煤层发生塑性流变,在极小范围内煤厚有变薄和增厚现象。另外,由于区内纵横交错的高角度正断层切割煤层,使煤层经常有断失现象。

4 岩浆活动对煤层赋存影响

永夏煤田岩浆活动比较频繁,以中生代燕山期岩浆活动最为强烈,对主要可采煤层的破坏和煤的变质作用影响较大。侵入地层下自奥陶系上至二叠系上统之间均有,侵入于二叠系下统的山西组和下石盒子组的岩浆岩较为发育。

岩浆岩种类较多,有辉长岩、辉绿岩、橄榄辉长岩、石英闪长岩、角闪闪长岩、闪长玢岩、煌斑岩、花岗斑岩等,多属浅成或超浅成岩。

区内岩浆岩体分布广泛,除东部新庄、葛店两井田外均有岩浆岩侵入。

岩浆岩的分布主要与褶皱和断裂构造有关,较大的岩体基本分布于北东向或近东西向的背斜轴部,然后沿构造薄弱部位或背斜两翼软岩(煤)层呈岩脉、岩墙侵入,或顺层侵入而呈岩床(席)状,并侵入多个矿区、井田的煤系地层中,其空间展布受构造控制。岩浆岩在煤层或煤层顶、底板附近侵入时,吞蚀煤层、使煤层变质为天然焦或焦岩混合物。

5 结语

该区在晚古生代以来,海洋面积逐渐缩小,陆地面积逐渐扩大,随着古地理环境的变迁,潮湿气候和大型陆表海坳陷盆地出现,海陆交替的滨海平原成为聚煤的有利场所,其沉积环境经历了泻湖、碳酸盐台地、潮坪、三角洲的变化,形成了本区各个煤组的特有的煤层分布特征,台地型泥炭沼泽沉积环境形成了厚而稳定的二2煤层。由于后期构造的叠加、改造以及岩浆岩的侵入作用,使煤层分布发生变化,局部形成天然焦。本区煤层受区域构造、古地理环境、褶皱断层以及岩浆侵入等因素影响,上述因素的叠加作用最终决定了目前的煤层分布格局。

[1] 牛昆山.河南省晚古生界聚煤规律[C].煤炭地质勘查技术研究会,2006.

[2] 姚多喜,李平年.河南省永夏煤田新桥井田天然焦的岩石学研究[J].淮南矿业学院学报,1995,15(4):7-8.

[3] 黄鹤筠,等.河南省永城煤田城郊井田勘探地质报告[R].河南省地质矿产局地质十一队,1989.

[4] 王山东,等.河南省永夏煤炭矿区资源储量核查(汇总)报告[R].河南省地矿局第十一地质队,2012.