滇西南龙陵—澜沧断裂带现今地壳垂直运动研究*

郝 明,王庆良,崔笃信,秦姗兰

0 引言

云南西南部龙陵—澜沧断裂带是一条第四纪新生的断裂带,该断裂带上地震活动频次高、强度大、周期短,并以双震或震群型地震为主 (虢顺民等,1999,2002)。穿过该断裂的GPS速度剖面结果表明 (Shen et al,2005;王敏,2009),龙陵—澜沧断裂具有较强的右旋走滑速率,速率为6mm/a,与向宏发等 (1999)得出的平均地质滑动速率6.8 mm/a一致,同时兼具水平拉张活动(虢顺民等,1999,2002)。

攻守文 (1995),张四新等 (1998)利用精密水准数据对陕甘宁青和川西地区的地壳垂直形变与地震危险性之间的关系进行了探讨。本文利用截止到2012年最新观测的精密水准数据,研究龙陵—澜沧断裂区域现今地壳垂直运动速度场,结合地震分布和构造地质等方面资料,为中长期危险性区域的划分提供基础资料。

1 区域地质构造

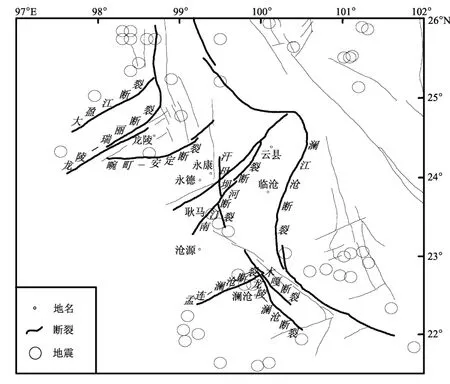

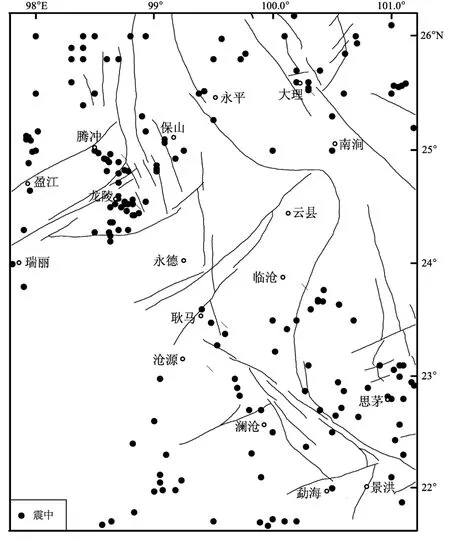

滇西南地区具有复杂的地质构造背景,该地区内以南北向构造为主体,区内除南北向的花岗岩体、变质岩体及活动的澜沧江大断裂带外,还分布有北东、北西2组断裂 (图1)。区内主要活动断裂有北西向的汗母坝断裂、木嘎断裂、龙陵—澜沧断裂 (狭义),北东向的大盈江断裂、龙陵—瑞丽断裂、南汀河断裂、孟连—澜沧断裂,以及南北向的澜沧江断裂共8条,这些断裂发育历史悠久,新构造活动强烈,它们对区域构造与地震活动起着控制作用且都曾发生过6级以上地震沿断裂带发育有断崖、断裂谷地、断陷盆地、古滑坡、崩塌及断错水系等地貌。(图1)。

图1 1900~2012年滇西南地区活动断裂与MS6.0以上地震震中分布图Fig.1 Distribution of the active faults and epicenters of MS≥6.0 earthquakes in southwestern Yunnan region from 1900 to 2012

2 水准数据及处理

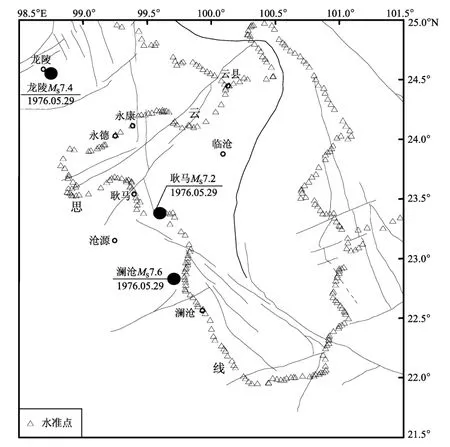

用于获取滇西南地区垂直运动速度场的水准数据观测时间分别为1988、1993和2012年,水准路线如图2所示。由于曾发生1976年龙陵7.3、7.4级地震以及1988年发生了澜沧—耿马7.6、7.2级地震,所以云思线的观测数据会受到龙陵地震震后形变和澜沧—耿马地震同震及震后形变的影响。因此,首先需剔除受到这两次地震影响的水准点 (图2)。

由于我们没有收集到1976年龙陵地震的同震断层产状结构,只收集到1988年发生在木嘎和汗母坝断裂上的澜沧—耿马地震的同震垂直形变数据,所以只能通过澜沧—耿马地震的震后形变范围来推测龙陵地震的震后影响区域。

图2 滇西南地区水准路线图Fig.2 Leveling route in southwestern Yunnan region

2.1 澜沧—耿马地震同震形变影响

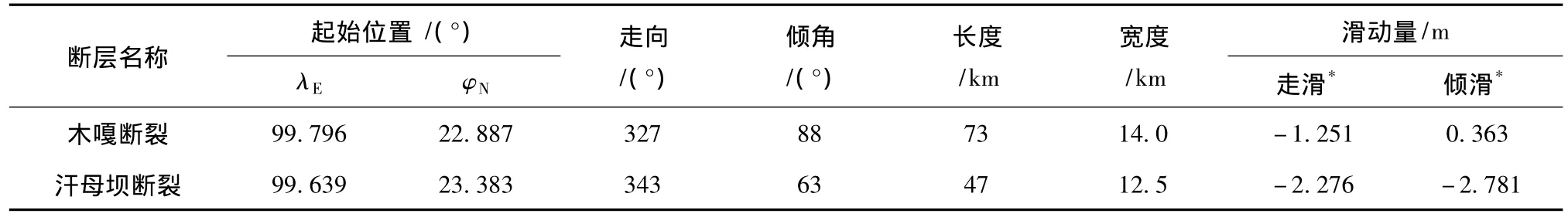

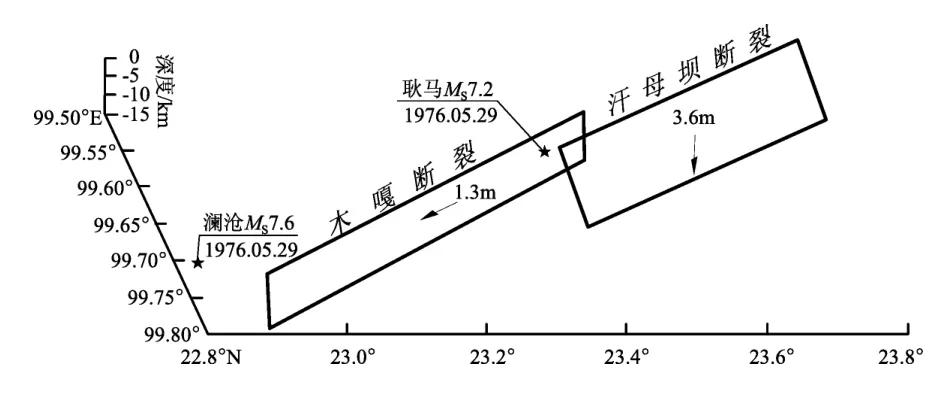

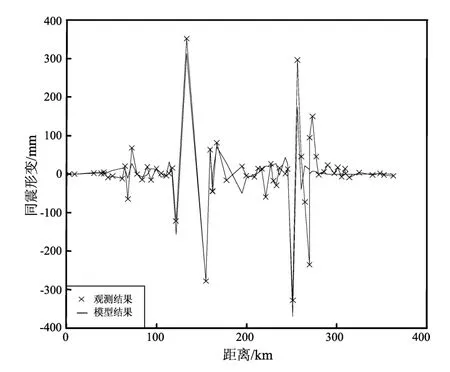

目前还没有具体的1988年澜沧—耿马地震的同震破裂几何模型,故需通过水准观测的垂向同震形变作约束来反演此次地震的同震破裂几何模型及滑动分布。由于笔者只收集到该区域震前1981年和震后1993年的一等水准观测数据,所以这两期的观测高差之差包含了同震形变和震后形变的影响。Hao等 (2012)通过1990年共和地震震后垂直形变数据,揭示出震后形变影响的区域要大于同震形变的影响区域,地震之后的头几年以断层面上的震后滑移为主。因此,可以将1981和1993年之间的形变(同震和短期震后形变)作为同震形变 (图3),来反演同震破裂模型,而对剔除受同震以及震后滑移影响的水准点几乎没有影响。澜沧—耿马地震以右旋走滑 (姜葵,1993)为主,而我们只有同震垂直形变数据,所以需要结合地震波反演的结果 (王绍晋,王利民,1991;张之立,王华强,1992;王凯等,1991)。在反演同震滑动分布时,采用Okada(1992)的单一矩形断层面的半无限空间弹性位错模型,以相邻水准点之间的高差之差作为约束 (Hao et al,2012),可以减少水准测量中系统误差沿水准路线累积。图4和表1为反演得到的断层几何模型和滑动分布,图5为相邻水准点之间高差形变的模型结果,拟合后的残差平方和χ2为714.2 mm2,标准化的χ2为11.3 mm2。

图3 1988年澜沧—耿马地震的同震垂直形变(a)和同震影响的水准点 (b)Fig.3 Co-seismic vertical deformation(a)and the co-seismic benchmarks(b)effected by Lancang-Gengma MS7.6、7.2 earthquakes in 1988

表1 澜沧—耿马地震同震断层模型Tab.1 Co-seismic fault model of Lancang-Gengma MS7.6、7.2 earthquakes

图4 同震断层滑动分布Fig.4 Slip distribution of co-seismic fault

图5 相邻水准点之间高差变化的观测结果与模型结果Fig.5 Deformation bsenvation and model results of of height difference between two adjacent

2.2 澜沧—耿马和龙陵地震震后形变影响

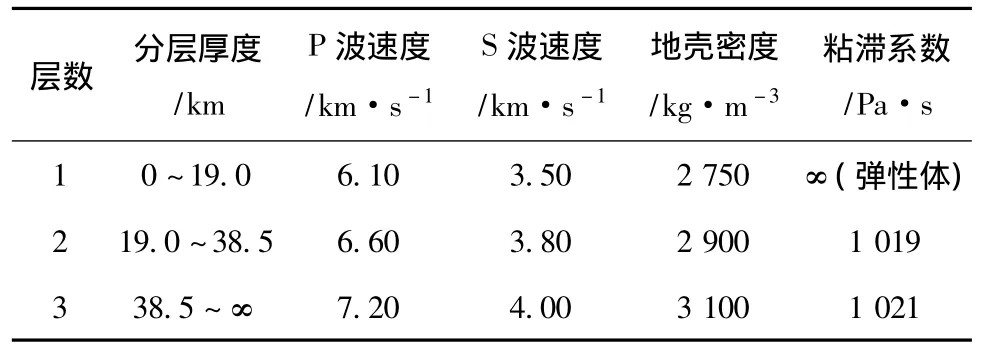

根据同震断层破裂模型,利用Wang等(2006)的PSGRN/PSCMP程序来模拟粘弹性松弛模型对震后形变的影响。基于地壳模型Crust2.0①http://igppweb.ucsd.edu/~gabi/crust2.html.计算该地区的上、下地壳厚度、密度以及各层的P波和S波传播速度 (表2)。将上地壳取为弹性层,下地壳的粘滞系数为1 019,上地幔的粘滞系数为1 021。图6为采用粘弹性松弛模型模拟的震后1993年11月至2012年3月垂直形变 (相对于云思58)。

图6 澜沧—耿马地震震后1993年11月至2012年3月的垂直形变 (a)和地震震后影响的水准点 (b)Fig.6 Vertical deformation after Lancang-Gengma MS7.6、7.2 earthquakes between Nov.,1993 and Mar.,2012(a)and benchmarks effected by the earthquakes(b)

震后形变模型表明,澜沧—耿马地震震后松弛影响着距震中80 km的范围,龙陵地震震中距云思线最近约75 km,可以推断云思线的水准观测数据不会受到1976年龙陵地震震后松弛的影响。

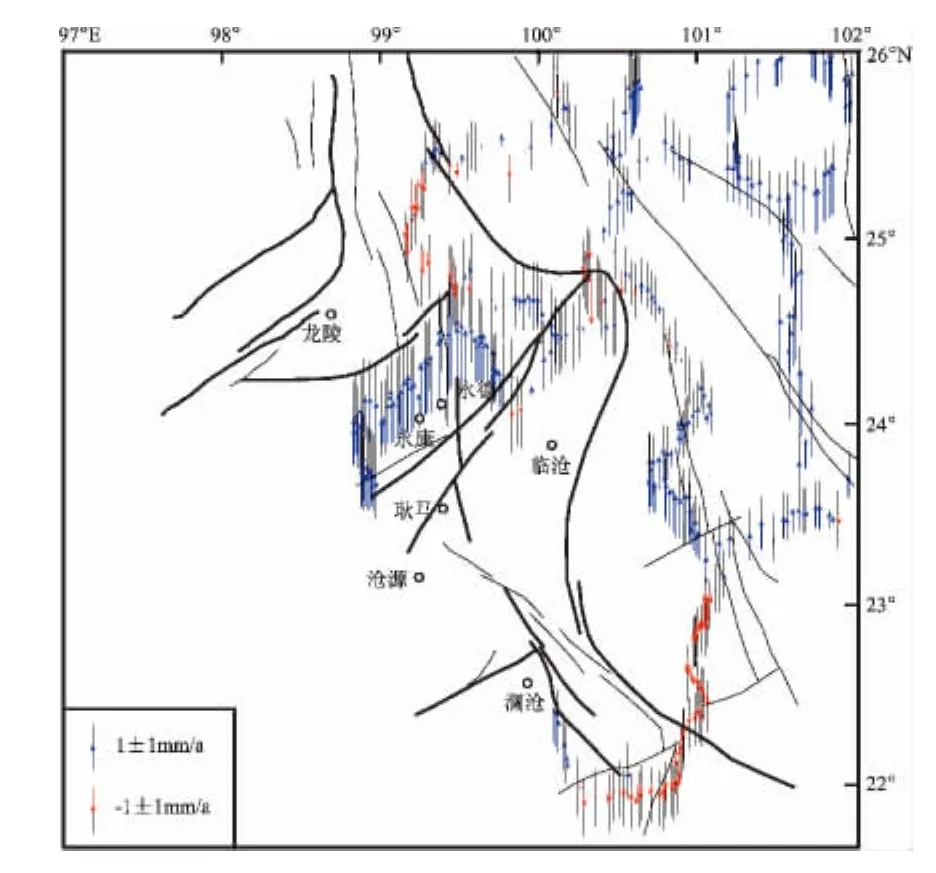

利用剔除受1988年澜沧—耿马地震同震及震后效应影响的水准数据,基于GPS先验约束的线性动态平差模型 (郝明,2012),可以得到滇西南地区现今地壳垂直运动速度场 (图7)。

表2 澜沧—耿马地区的壳幔结构模型Tab.2 Structure model of crust and mantle in Lancang-Gengma region

图7 滇西南地区垂直运动速度场Fig.7 Vertical velocity field in southwestern Yunnan region

3 讨论

由滇西南地区长期垂直运动速度场 (图7)可看出,在龙陵—澜沧断裂带永德至永康一带有一垂直形变隆起区,平均隆升速率为3 mm/a,明显高于周围区域的长期垂向运动。因此该区域处于整体的快速隆升阶段。

图8 1900~2012年滇西南地区5级以上地震震中分布图Fig.8 Epicenters distribution of MS≥5.0 earthquakes in southwestern Yunnan region from 1900 to 2012

从地震分布图上看 (图8),1941年在耿马西北和澜沧东南发生过两次7级地震,1976年在龙陵发生过7.3和7.4级地震,1988年在澜沧、耿马发生过7.2、7.6级双震,以及一系列中小地震也均发生在从腾冲经耿马、澜沧至景洪这一北北西向狭长带状范围内,但历史上在龙陵—耿马段均无强震记载,中、小地震也很少发生。

虽然在腾冲—龙陵—耿马—澜沧—勐海的北西向地表上还没形成一条统一的控震构造,但仍可见一组长约几十到百余公里、呈斜列展布的活动断裂断续相连,并作为6级以上地震的主要控震—发震构造,将带内绝大多数强震震中串联起来,结合强震活动的时空特点,推测澜沧江西部存在一个北西向地震破裂带 (姜葵,1993;向宏发等,2000)。虢顺民等 (2002)根据断裂带上的地震破裂单元、断层闭锁单元和障碍体单元之间的转换关系和地震构造标志,将龙陵—澜沧断裂带上的永康—永德地区划分为大震区。

4 结论

利用云南西南部1988、1991和2012年3期精密水准观测数据,获取了该区域长期地壳垂直运动速度场。由于观测数据受到1988年龙陵和耿马地震同震及震后形变影响,需剔除受影响的水准点。速度场结果表明龙陵—澜沧断裂带上的永德—永康段相对于周围区域的运动处于快速隆起状态,结合地质构造和地震分布,永德—永康应该列为一个强震中长期危险区。

攻守文.1995.陕甘宁青地区块体交接带上大地垂直形变演化特征与块体运动[J].地球物理学报,38(3):329-338.

虢顺民,向宏发,徐锡伟,等.1999.滇西南龙陵—澜沧断裂带:大陆地壳上一条新生的破裂带[J].科学通报,44(19):2118-2121.

虢顺民,徐锡伟,向宏发,等.2002.龙陵-澜沧新生断裂带地震破裂分段与地震预测研究[J].地震地质,24(2):133-144.

郝明.2012.基于精密水准数据的青藏高原东缘地区现今地壳垂直运动与典型地震同震及震后垂直形变研究[D].北京:中国地震局地质研究所.

姜葵.1993.1988年云南澜沧—耿马地震[M].昆明:云南大学出版社.

王凯,高莉萍,姚振兴,等.1991.澜沧—耿马地震的震源机制研究[J].地震学报,34(5):569 -580.

王敏.2009.基于GPS同震位移场约束反演2008年5.12汶川大地震破裂空间分布[J].地球物理学报,52(10):2519-2526.

王绍晋,于利民.1991.利用P、S振幅比资料测定澜沧—耿马震区中小地震震源机制[J].地震研究,14(3):197-202.

向宏发,虢顺民,徐锡伟,等.2000.川滇南部地区活动地块划分与现今运动特征初析[J].地震地质,22(3):253-264.

向宏发,徐锡伟,虢顺民,等.1999.滇西地区两组交叉型活动断裂及其地震地质意义.活动断裂研究[M].北京:地震出版社,81-87.

张四新,刘文义,攻守文.1998.四川西部现今地壳形变与地震[J].地壳形变与地震,18(4):48-54.

张之立,王华强.1992.澜沧、耿马地震序列的非均匀断裂模式及弹塑性断裂计算方法[J].地震学报,14(4):463-471.

Hao M,Shen Z K,Wang Q L,et al.2012.Postseismic deformation mechanisms of the 1990 MW6.4 Gonghe,China earthquake constrained using leveling measurements[J].Tectonophysics,532 - 535:205-214.

Okada Y.1992.Internal deformation due to shear and tensile faults in a half-space[J].Bulletin of the Seismological Society of America 82(2),1 018 -1 040.

Shen Z-K,Lü J,Wang M,et al.2005.Contemporary crustal deformation around the southeast borderland of the Tibetan Plateau[J].Journal of Geophysical Research,110(11):B11409.

Wang R,Lorenzo-Martin F,Roth F.2006.PSGRN/PSCMP—a new code for calculating co-and post-seismic deformation,geoid and gravity changes based on the viscoelastic - gravitational dislocation theory[J].Computers&Geosciences 32(4):527-541.