出口是否加剧了就业性别歧视?

——基于倾向评分匹配的再估计

陈 昊

(对外经济贸易大学 国际经济研究院,北京100029)

一、引 言

新新贸易理论认为出口贸易的就业效应非中性,即出口贸易对不同特征个体的就业将产生不同程度甚至截然相反的影响(Helpman等,2010,2011,2012)。基于这样的思路,出口贸易对不同性别劳动力的就业影响也必将存在差异。不同性别劳动力的就业差异正是引起学者和政策制定者广泛关注的就业性别歧视问题,而它已然损害了劳动力市场效率(Petit,2007;Bell和 Heitmueller,2009),因而研究出口贸易与就业性别歧视的关系具有重要的理论意义。

“中共十八大”和今年“两会”期间,党和国家领导人及许多地方代表都反复强调“要使改革红利惠及全体人民”,因而对外贸易发展的核心目标不能仅仅停留在对外贸易规模扩大和质量提高上,更应着眼于促进对外贸易发展以增进国民福利水平,保证全体人民能够最大程度地分享对外贸易发展带来的福利,而就业水平和质量的保障一直是影响居民生活水平的关键因素,因而必须加以重视。自劳动力就业市场化改革以来,就业性别歧视始终是政策制定者广泛关注和急于解决的主要问题,但是近年来随着女性就业参与率的显著降低,就业性别歧视呈现出愈演愈烈的态势,这无疑会对居民就业保障以至生活水平的提高产生消极影响,因而研究造成就业性别歧视的原因也具有重要的现实意义。出口贸易显然是影响女性就业水平变化的原因之一,而其影响方向如何则是本文研究的核心内容。

理论上就业性别歧视分为两种情况:一种是企业偏向于招聘男性员工,即在招聘时赋予显著异于应聘人员性别组成的招聘选择概率,这是本文感兴趣的就业性别歧视;①另一种是虽然在同等条件下招聘男女员工,企业却给予仅参照性别因素的不同工资(何茵,2007),这类歧视显然超出了出口贸易就业筛选机制的讨论范围,且后文会提到研究性别收入差异所得结论可能并不如我们期待的那样可靠,虽然讨论它同样重要。

与本文相关的文献大致可分为两类:一类是讨论就业性别歧视产生的原因。最早系统研究就业市场性别歧视的经济学家Becker(1957)认为,产生就业性别歧视的根本原因是偏见。Thurrow(1969)、Bergmann(1971)、Doringer和Piore(1971)、Phelps(1972)则分别强调了偏好、信息不完全、信息不对称和搜寻成本的关键作用。在此基础上,Black(1995)提出了搜寻成本歧视理论:如果存在歧视性的招聘方,劳动者搜寻工作的成本就会提高,这无疑会减少劳动者流动的随意性,因而招聘方希望通过歧视来提高劳动者的搜寻成本,以维持劳动者的相对稳定;Kolpin和Singell(1997)指出在信息不对称条件下,企业选择“歧视”将是最优战略;Cornell和Welch(1996)观察到文化差异的重要影响,认为雇主普遍愿意雇用文化偏好与自己相近的员工;Mishra(2003)对员工特征分组的研究表明,如果不能找到一种简单的歧视性方法去甄别员工,招聘方只能接受高额的信息甄别成本,因而理性的雇主总是宁可选择“歧视”;Song等(2006)通过考察中国农村适龄孩童受教育状况指出,就业性别歧视的根源在于男孩比女孩更有可能获得教育。另一类是关注贸易自由化对就业性别歧视的影响,如Becker(1971)认为贸易自由化会通过促进经济增长来增加国家对教育公平的投资,从而缩小就业市场的性别工资差距;而Feenstra和Hanson(1996)通过构建外包模型讲述了一个完全不同的故事,即发展中国家的出口贸易会增加技术性工人的工资,如果女性员工技能水平普遍较低,出口贸易就会加剧性别工资差距。相关的实证工作也得出了不同的结论,如Black和Brainard(2002)发现1976-1993年世界贸易自由化缩小了性别工资差距,而Berik等(2004)对台湾地区和韩国的经验研究却证明贸易自由化程度与性别工资差距正相关。国内学者如何茵(2007)基于CHIP数据进行的检验则提醒我们,出口与性别工资差距的关系可能取决于员工的受教育程度。

值得注意的是,以上文献在考察就业性别歧视原因时,并没有考虑开放和贸易的因素,而在研究贸易自由化对就业性别歧视影响时,又往往更加关注性别工资差距而非性别就业差距。事实上,开放背景下出口贸易对不同性别劳动力的影响可能在企业招聘时就已经有所体现,而且即使使用DID等反事实的处理手段(何茵,2007),也很难保证我们观察到的性别工资差确实仅仅由性别因素造成。客观上说,一旦应聘成功,劳动者的其他特质就很难被控制。鉴于此,本文仅考察出口贸易与“性别就业差距”的关系,而使用PSM(倾向评分匹配)的原因之一在于可以尽可能控制劳动者其他特质对就业水平变动的影响,另一个重要原因是我们试图避免如下质疑:女性就业水平变动实际上由女性劳动供给水平降低造成,而与出口贸易的发展无关。

基于以上研究,本文考察出口贸易对就业的非中性影响。具体而言,我们尤其关注两个问题:第一,出口贸易规模的扩大是否会加剧就业性别歧视?换言之,出口贸易规模的扩大是否会降低女性就业水平?第二,如果出口企业不进行出口贸易,女性就业水平会怎样变动?这一研究思路的难点在于,现实中不可能获得出口企业不进行出口的数据。这也是需要使用倾向评分匹配(PSM)进行处理的关键原因。

二、数据说明与统计描述

(一)数据说明

本文数据来源于2005-2009年中国工业企业数据库,该数据库由国家统计局在“规模以上工业企业统计报表”基础上整理而成。所谓“规模以上工业企业”指的是全部国有工业法人企业及年主营业务收入在500万元以上的非国有工业法人企业,且无论是企业地域位置还是行业分布都与《中国统计年鉴》和《中国工业统计年鉴》涵盖范围一致。稍显麻烦的问题是,在本文选取的时间跨度内,统计指标存在较大变化,因而需要作出初步筛选:第一,2005年共统计了271 835家企业,此后样本量逐年快速递增,至2009年已达到434 682家,因而首先我们需要将2005年未统计的企业筛除以获得平衡面板。2009年的113 904家名录不完整企业也同时筛除,因为名录不完整的企业显然无法与2005-2008年的企业名称对照。经过筛选共剩下121 363家企业在2005-2009年可以通过完全相同的企业名称识别认定为同一家企业。第二,对于2005-2007年个别企业指标数据存在的缺失,现有文献一般采用三种处理方式:设为零值、设为缺失值和筛除数据。本文认为将指标数据的缺失简单设为零值和缺失值是不准确的,因为通过比较临近年份相同指标可以发现,在指标数据缺失的年份,企业真实数据为零的可能性很低,如有些企业在2005年和2006年女性就业人数很多,在2007年却存在缺失,将这种缺失当成女性就业人数为零就很不可靠。如果认定为缺失值并进行实证分析,一定规模的缺失值存在很大程度上会影响实证结果,因为计量软件对缺失值的识别并不智能。因此,为了保险起见,本文只筛除2005-2007年存在个别变量缺失的企业,最后剩下数据完整的企业118 425家。但是较之2005-2007年的统计,2008-2009年的指标显著减少,这无疑增加了我们的研究困难。②在充分参考邵敏、包群(2011)和聂辉华等(2012)的基础上,本文根据2005-2007年指标数据年增长率均值估计2008-2009年整体指标缺失的数值。第三,本文既然考察出口贸易的就业性别歧视,就需要进一步筛除样本中出口交货值一直为0的企业,即必须保证所考察的企业至少在某一年会进行出口贸易。经过以上筛选,我们共匹配得到47 832家出口企业;第四,由于原始数据的原因,存在一些完全重复的企业数据,我们将重复的企业数据筛除,得到47 739个不重复企业的数据。

(二)统计描述

对于2008-2009年缺失但在2005-2007年不缺失的数据指标,我们根据如下公式计算:

其中a代表2008-2009年存在缺失但在2005-2007年存在的数据指标。式(1)表明我们采用加权平均增长率来获得缺失数据的平滑值。实际上该式可以简化为很方便的表达,但不利于展示加权平均的思想。根据式(1)获得缺失值并进行统计描述,结果见表1。统计描述结果反映出企业许多有趣的信息:第一,较之中国工业企业数据库中收集的“规模以上工业企业”,进行出口贸易的企业平均规模相对较小,这从企业规模均值为2.76可以看出,即大多数进行出口贸易的企业相对于内销企业而言属于中小型企业。第二,均值和方差均显著大于其他变量的变量描述性统计意义并不明显,如养老医保费。我们承认,一些规模以上出口企业拥有很高的养老医保费,这也是导致均值较高的原因。但同时,变量的标准差值反映出企业间差别巨大,事实上很多出口企业的养老医保费是非常少的,因而我们没有理由认为出口企业拥有普遍较高的养老医保待遇。第三,我们重点关注出口交货值和女性从业人员两个变量,发现与企业间出口交货值差别程度尚能接受不同,出口企业女性从业人员人数的差别极为巨大。第四,均值相对较小而方差较大的变量展示了出口企业在该数据方面存在显著差异,如住房公积金和住房补贴。理论上住房公积金和住房补贴与企业员工收入应该密切相关,但是比较wage与ha的标准差可以发现,出口企业员工的工资差异要远远小于企业员工缴纳的住房公积金和企业提供的住房补贴的差异。

表1 变量定义与统计描述:2005-2009年

续表1 变量定义与统计描述:2005-2009年

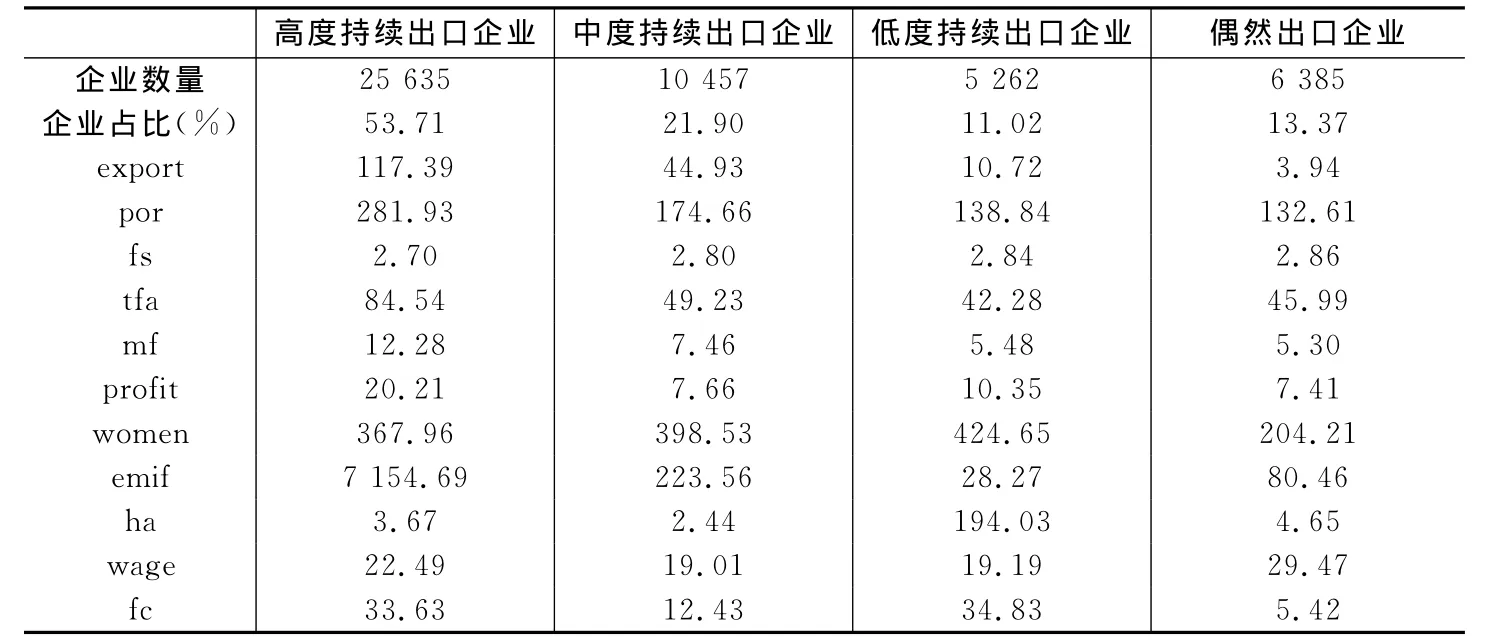

为便于表述,我们进一步定义:2005-2009年每一年都出口的企业称为“高度持续出口”企业;任意3年或4年出口的企业称为“中度持续出口”企业;任意2年出口的企业称为“低度持续出口”企业;只有1年出口的企业称为“偶然出口”企业。不同出口持续程度企业数量、占比与变量描述性统计见表2。

表2 不同出口持续程度企业数量、占比与变量描述性统计

女性就业人数的均值变化更加强了本文的怀疑,即出口持续度相对较低的企业竟然可能拥有较高的女性就业水平。③此外,反映企业生产率水平和盈利能力的变量,如主营业务收入(por)、固定资产合计(tfa)、管理费用(mf)和营业利润(profit)等都呈现同一特点,即越持续出口的企业,以上变量的数值越大。“偶然出口企业”是一个例外,如对于应付工资(wage),它竟然高于其他类型企业,但是这样的例外并不多见。

综上分析可以得出,持续出口的企业往往可能是规模较大、资金实力雄厚、生产效率高的企业。这可以用来简单地回应出口企业“生产率悖论”的质疑:至少从本文样本的描述性统计来看,长期持续出口的企业还是拥有更为可信的生产效率和获利能力,当然这并不是本文关注的主要问题。

三、模型构建与估计

(一)模型构建

我们首先需要说明的是为何不选用DID进行估计。我们感兴趣的问题可以表述为:如果出口企业逐渐转向内销,企业的女性职工人数应该为多少?很显然,“出口企业逐渐转向内销”并不是一种政策,而是我们假定的反事实背景,因而如果使用DID估计可能陷入无法找到合适对照组的困境。更重要的是,接下来自然而然的问题“多大程度的内销可以与出口企业的出口规模相对应”也需要利用PSM,而DID难以达到这一目标。基于同样的原因,本文并不以“不出口企业”作为对照组,显然这样更能充分反映出口企业逐渐转向内销的过程,因为出口企业转变为完全内销企业不仅需要很长的时间,而且难以在技术上进行评分匹配。

接下来考虑如何进行配对。已经筛选出的47 739家企业可以分为两类:一类是在2005-2009年只有一年不进行出口即偶然出口企业;另一类是除偶然出口企业外的其他组别企业。显然前者为对照组,后者为处理组。定义一个二元虚拟变量Dit={0,1},当企业i在t期为处理组企业时,Dit=1;当企业i在t期为对照组企业时,Dit=0。问题的关键是,如果处理组企业不再持续出口而变为偶然出口企业,其女性员工就业水平怎样。这显然是一个不可观测的反事实问题,因为处理组企业在2005-2009年不可能成为偶然出口企业。为了估计式(2),传统方法是将对照组的女性员工就业水平作为处理组的替代,但是这种替代合理的前提是处理组与对照组企业的女性员工就业水平存在可类比的解释路径,而根据Das等(2007)、Ruhl和 Willis(2008)的结论,企业出口行为已经被反复证明存在“自选择效应”,因而本文的偶然出口企业与出口持续度较高的企业在招聘女性员工时考虑的因素很可能是不同的。在这样的条件下,只能将共同的影响因素作为解释变量,并匹配最接近处理组的对照组观测值。当然,直接配对可能会导致处理组与对照组无法完全对应,因此Rosenbaum和Rubin(1983)建议采用倾向评分匹配(PSM)进行配对。具体做法是,通过构建Probit模型获得处理组与对照组企业选择各自出口持续度的概率差异,并将其作为对照组企业替代处理组企业所施加的权重,简化后仅供实证描述的Probit模型可构建如下:④

注意到式(2)左右两边变量依然属于各自组别,因为此时尚未开始进行匹配。假设通过估计式(3)得到,令,于 是 构 建 反 事 实 的probit模型可以利用概率差异ΔP作为女性就业水平的权重:

这里有必要更为深刻地阐述概率差异作为权重的经济含义。在解释路径相同的条件下,由于各自的理性选择,出口持续程度不同的企业必然选择不同的自然概率差异。换句话说,企业之所以存在不同的出口持续度,有部分原因在于自然的选择,⑤而自然选择的结果无法通过计量模型来解释,因而需要将其作为权重以消除自然选择差异的影响。

同时,由于对照组和处理组企业数量存在差异,因此ΔPi,t还将作为我们制定配对原则的主要依据。Rosenbaum和Rubin(1983)认为ΔPi,t的大小(即处理组转变为对照组的概率近似程度的高低)是进行配对的根本原则,当然这种配对方法的有效性取决于两个原则:条件独立性原则和共同支持原则。具体而言,条件独立性原则是指在解释路径一致(即控制完全相同的解释变量)的背景下,企业从处理组变为对照组与其女性就业水平决定机制是相互独立的;共同支持原则是指每个处理组企业都能够通过匹配原则获得可替代的对照组企业,当然是在可配对的数量范围内。

通过估计式(4),可以获得反事实的女性就业人数,这一人数并不能直接以绝对值的形式出现,而是表现为随其他解释变量变化而变化的程度。将式(4)与式(3)估计结果进行比较,就可以得出“如果出口企业从处理组变为对照组,其女性就业人数的变化”,这就是本文的核心工作。

(二)模型估计

1.不同组别的概率差异

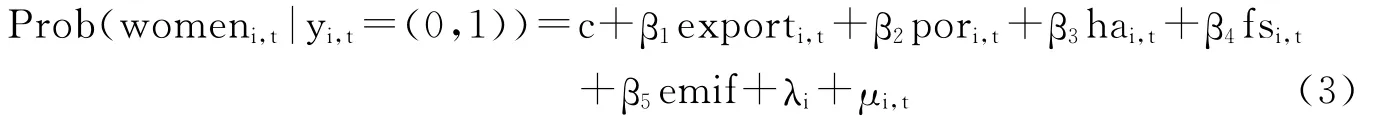

本文通过构建各组别的Probit模型,估计企业随机落入处理组和对照组的自然概率差异。用于概率估计的回归结果见表3,实际上单纯用于估计概率的Probit模型回归结果的意义并不大,其主要作用在于通过代入解释变量的数值来反推企业随机落入不同组别的可能性。但是从表3我们依然可以初步发现一些有趣的现象:首先,对于基本能够坚持出口企业(高中度持续出口企业)而言,出口规模的扩大显著降低了女性就业水平,而以内销为主的企业则依然展现出口贸易对女性就业的正向效应;其次,与出口变量类似,主营业务收入对女性就业的影响也存在较大差异,基本能够坚持出口的企业的女性就业水平并不受到主营业务收入的显著影响,而以内销为主的企业的女性就业水平与其主营业务收入规模存在紧密联系;再次,表3证明了住房补贴和养老医保待遇对女性就业选择的重要影响,这可能与近年来住房和医疗服务价格显著提高关系密切;最后,企业规模并没有呈现预想的对女性就业的显著影响,这可能是因为就业人员对企业未来发展预期是“有限理性”的,在选择企业时,更加重视直接的预期收益,而容易忽视企业规模等影响间接收益的因素。当然,也有可能是我们控制的变量还不完善,这需要进一步讨论。

表3 不同出口持续程度企业自然概率估计:Prob[womeni,t|yi,t=(0,1)]

2.基于反事实的出口贸易女性就业效应

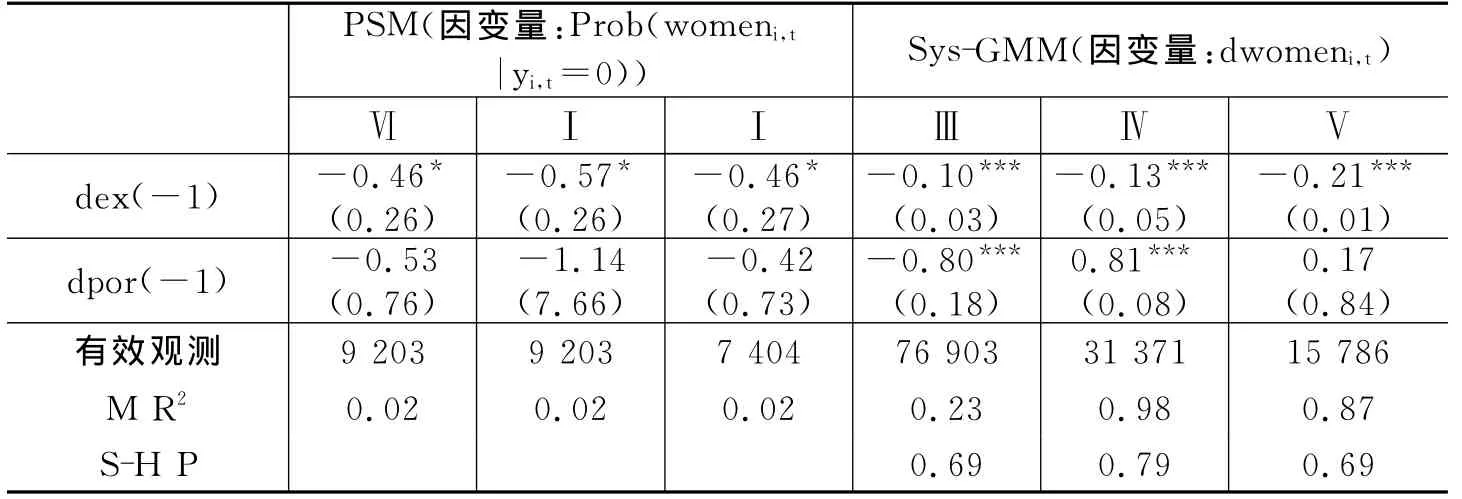

接下来是基于表3的回归结果,根据概率差异匹配对照组和处理组企业并估计式(4)。表4报告了基于PSM的女性就业效应回归结果,为便于对照同时进行了系统GMM估计。需要说明的是,虽然本文样本截面数远远大于时序,但是2005-2009年的时序长度足以保证即使使用差分GMM也能够承受变量信息的损失,受篇幅所限不再展示。

表4 出口企业女性就业效应估计:PSM与GMM的比较

续表4 出口企业女性就业效应估计:PSM与GMM的比较

首先观察表4右半部分即系统GMM的回归结果,从中可以看到引入动态机制后,出口贸易规模的扩大更加显著地降低了女性就业水平,且前期出口贸易规模每增加10个单位,当期女性就业水平降低1到2个单位;在动态条件下,养老医保和住房补贴对女性就业水平的影响变得不显著,这可能仍与“有限理性”相关,即在动态条件下就业人员比较重视当期的收入,而对未来较长时期后才能影响生活质量的养老医保等因素不甚关注;企业规模越小(即企业规模数值越高),女性就业水平越高;而企业前期主营业务收入水平的变动对当期女性就业水平的影响方向与企业出口持续程度有关。综上所述,在尚未考察反事实框架的条件下,出口贸易对女性就业水平的抑制作用已经初步显现,当然随之将受到如下质疑:女性就业水平的降低可能是女性劳动参与率降低的结果,而非出口贸易规模变化导致的。这就需要进行PSM处理。

表4左半部分报告了如果高度、中度、低度持续出口企业转变为偶然出口企业,女性就业水平的变化情况。如果这些出口企业转变为偶然出口企业,女性就业水平将显著提高,表现为出口贸易规模变量前系数显著为负,这就可以证明在反事实的背景下,企业出口规模的降低将提高女性就业水平,这也进一步表明出口贸易确实加剧了就业性别歧视,反之则相反。根据这样的思路,我们发现:第一,低度持续出口企业如果转变为偶然出口企业,女性就业水平将显著提高,而高度、中度持续出口企业则相反;第二,如果观察滞后一期的出口贸易与女性就业水平的关系,则所有出口企业逐渐转向内销后,女性就业水平都会显著提高,可见出口加剧就业性别歧视的效果存在显著的滞后效应;第三,主营业务收入较低或规模较小的出口企业更加乐于招聘女性员工,这一结论得到了事实与“反事实”回归的共同验证。

四、结 论

本文利用2005-2009年中国工业企业数据库中出口企业的相关数据,通过构建反事实PSM框架,考察了出口持续度不同的三类企业逐渐转向内销过程中女性就业水平的变动趋势。研究发现:(1)低度持续出口企业逐渐转为内销会显著提高其女性就业水平,即对低度持续出口企业而言,出口加剧了就业性别歧视;(2)高度、中度持续出口企业逐渐转为内销会显著降低其女性就业水平,即对高度、中度持续出口企业而言,出口缓解了就业性别歧视;(3)主营业务收入较低和规模较小的出口企业更加乐于招聘女性员工。

本文研究表明,出口是否加剧了就业性别歧视取决于企业的出口持续程度、主营业务收入和企业规模。因此,如果政府希望缓解就业性别歧视,或者希望出口企业能够更多地招聘女性员工,应该通过制定相应的支持政策来保证中小出口企业发展,维持出口企业的持续出口意愿,其中最为重要的是维持甚至提升小规模出口企业的持续出口意愿。具体而言,可以通过制定出口税收优惠、出口信贷支持等政策来提高小规模出口企业的持续出口意愿。我们相信,挖掘并促进中小出口企业的就业吸纳能力将是未来解决就业问题的重要途径。

注释:

①不可否认也有少数工作是歧视男性的,如空姐和护士。但是这一情况不仅在就业市场上不多见,而且不在本文考虑的企业范围内,因而本文提到的“就业性别歧视”专指歧视女性。

②本文充分意识到聂辉华等(2012)所指出的中国工业企业数据库使用问题,并试图解决和规避问题,其中指标的跨年对应困难当属首要。此外由于企业代码的缺失,我们只能依靠企业名称识别相同的企业,而这显然会遗漏一些名称不同而本质相同的企业,但这是数据本身的遗憾。

③偶然出口企业是一个例外,它的女性就业水平是最低的,这正反映出本文所考察问题的复杂性和趣味性,即女性就业水平与出口规模可能并不是简单的线性关系。

④严格来说,作为PSM匹配需要所构建的Probit模型在写法上不能与离散因变量模型中的Probit方程统一,但是在处理上两者其实是一致的。为了简化叙述本文直接给出“仅供实证描述”的Probit方程,这在形式上与离散模型相同,但需知来源区别显著。

⑤这就如同随机将企业抽取放入不同出口持续度的袋子里。随机的因素虽然并不占据主导,但是对于最终形成的企业分布肯定存在影响,因而我们有必要先把这种自然影响剔除。

[1]包群,邵敏,侯维忠.出口改善了员工收入吗[J].经济研究,2011,(9):41-54.

[2]陈昊,谢超峰.外贸顺差、贸易筛选与就业关系研究——基于月度数据的再检验[J].经济评论,2012,(2):127-131.

[3]陈勇兵,李燕,周世民.中国企业出口持续时间及其决定因素[J].经济研究,2012,(7):48-61.

[4]何茵.贸易自由化对中国城镇劳动力市场性别歧视的影响[J].国际贸易问题,2007,(6):27-33.

[5]马双,张劼,朱喜.最低工资对中国就业和工资水平的影响[J].经济研究,2012,(5):132-146.

[6]石莹.就业歧视理论研究新进展[J].经济学动态,2009,(10):81-86.

[7]Arellano,M.,Bond,S.Some tests of specification for panel data:Monte Carlo evidence and an application to employment equations[J].Review of Economic Studies,1993(58):277-297.

[8]Arellano,M.,Bover,O.Another look at the instrumental variable estimation of error components models[J].Journal of Economics,1995(68):29-51.

[9]Helpman,E.,Itskhoki,O,Redding,S.Inequality and unemployment in a global economy[J].Econometrica,2010(78):1239-1283.