《蓝星周刊》发行与内容初探

刘正伟

(台北大学中文系 台北 10478)

蓝星诗社是台湾重要现代诗社之一,其主要成员多为台湾当代重要诗人,例如余光中、覃子豪、钟鼎文、周梦蝶、罗门、蓉子、向明、夐虹、张健等,对台湾现代诗的推动与发展都有显著影响。

蓝星诗社成立于1954年3月中旬,距今(2013年)59年,几近一甲子。其第一份诗刊为依附在《公论报》上发行的《蓝星周刊》。早期的报纸保存不易,当时的文人也较少保存史料的观念,所以要收齐全部211期《蓝星周刊》实非易事。笔者以研究之便,获得纸本刚好100期,余为复印件。本文主要对《蓝星周刊》的出版、发行、编辑、翻译与评论等主要内容,初步做一全面性的探查,以供来者一窥《蓝星周刊》之梗概。

一、《蓝星周刊》的出版与发行

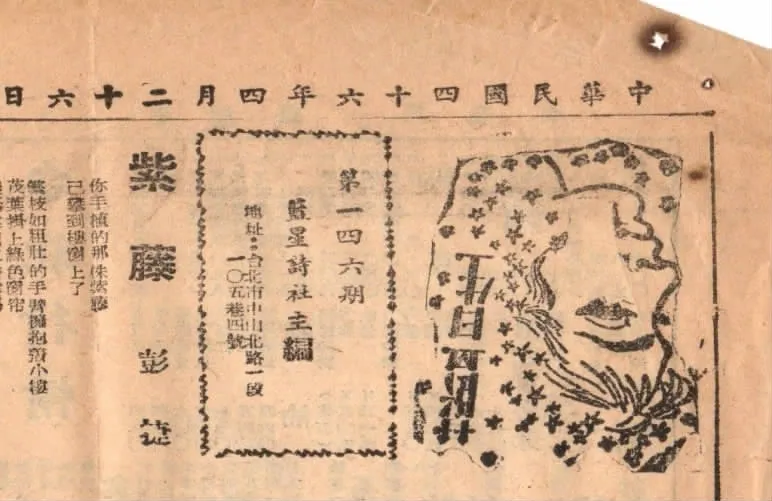

《蓝星周刊》创刊于1954年6月17日,至1958年8月29日停刊,总共发行211期,借《公论报》报纸半版版面(每天出版一张半,共6版),每周刊出一次,为蓝星诗社成立后的第一份机关刊物,无论是联系同仁感情,提供社内外创作园地或壮大诗社的力量,都有其滩头堡的重要性。战后台湾物资缺乏,国共内战仍在沿海持续进行,局势非时人所能想象。但是当时新诗人刻苦排除万难,跳脱“战斗文艺政策”的干扰,为争取纯粹的艺术创作空间的努力,值得吾人肯定。

早期蓝星诗社是先有诗社,后发行诗刊;同时期的现代诗社则先发行诗刊,再成立诗社。两个当时隐然对立的诗社,诗社与诗刊的出现却大异其趣,突显两个诗社组成型态的不同。较早成立的现代诗社,俨然是纪弦一人独大、一人独撑大局的态势[1]而稍晚组成的蓝星诗社,却像春秋战国时期的诸侯,覃子豪似是这个邦联的共主;覃子豪去世后的蓝星诗社,似乎以余光中为精神领袖。[2]

《蓝星周刊》是一份单纯质朴的刊物,它秉持着蓝星诗社的立场:“不讲究什么组织、未推选什么社长、未通过什么大纲、未宣扬什么主义”的蓝星“无为而治”、“自由创作”。它走的可以说是“抒情传统的温和现代主义”路线。蓝星诗社成立之初,覃子豪即洽得《公论报》的每周半版版面,于同年6月17日开始每周四或周五发行《蓝星周刊》一次,主要刊登诗创作、翻译与诗话诗论等。

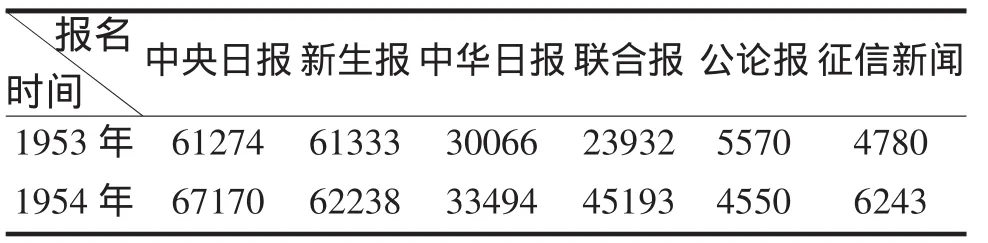

《蓝星周刊》的出版与发行单位是《公论报》。《公论报》创刊于1950年10月25日,由时任台湾省议会议员的李万居创办,成为二次大战后台湾第一家民间独立报业,立论公正,报导详实,主张民主、自由与进步。与雷震所创办的《自由中国》半月刊,一报一刊同为台湾20世纪50和60年代的新闻言论自由的指标和舆论重镇。崇尚自由主义的《公论报》在创刊初期一度是除了党营公营的《中央日报》、《新生报》、《中华日报》外,在民营报纸中销量最大。但在1951年9月王惕吾联合《经济时报》、《全民日报》、《民族报》组成《联合报》继而取代《公论报》,成为民营报中销量最大者。1953年11月到1963年4月林海音主编《联合报》副刊时期,开创了文学副刊的崭新局面。由表1可知,到蓝星诗社成立并发行《蓝星周刊》当年与前1年,《公论报》的发行量与《中国时报》的前身《征信新闻》在伯仲之间。

1950年代“白色恐怖”时期,政府箝制新闻自由,利用公营事业与公家机构的广告量控制报纸的收益与经营;继而管制报业用纸与油墨的进口数量,严重影响发行的质量与规模。余光中接编《公论报·蓝星周刊》后,抨击《公论报》油墨与纸质的粗劣以及排版错误甚多,甚至常常忘了送50份赠刊转寄作者,常劳驾余光中亲自去取。[4]由此可知,在各种因素的干扰与影响下,当时《公论报》的经营与发行已经每况愈下了。[5]

表1 1953年和1954年台湾主要报纸每日发行份数统计表[3]

《公论报》历经许多次政治压迫事件,编采人员屡遭莫名地被搜捕,报社言论自由一再遭受打压,报纸本身也曾于1959年9月2日遭到被迫停刊的命运,旋于9月28日复刊。其后,李万居参加组织“中国民主党”,该报遂成为当时新政党及民主派人士之大本营,此举亦为日后遭受执政当局的迫害埋下伏笔。终于因政治上的压力与财务上的拮据,使得《公论报》的经营每况愈下,报社前途日趋险恶,不得已于1961年3月5日被迫休刊。[6]

二、《蓝星周刊》的发刊词与办刊宗旨

基本上《蓝星周刊》延续着覃子豪先前主编而已经停刊的《新诗周刊》[7]的风格、精神与使命。《蓝星周刊》的刊前语说:

诗,自有其存在的理由,也自有其光辉的前途,市侩文化尽管猖獗,而诗不仅未被消灭,而且日益有其发展,那就是写诗的朋友们不曾因势利与利益而动摇其信心。《新诗周刊》之创刊就凭着这个信心,后因故停刊,写诗的朋友们,惋惜不已;如《新诗周刊》之不停刊,蓝星也不会在今天诞生。

《新诗周刊》出了两年,将近一百期,所可惜的,我们竟不能为《新诗周刊》举行一个百期纪念,就停刊了。《蓝星周刊》之诞生,我们自然怀有无限欣喜与无穷希望。那就是为《新诗周刊》写过诗的朋友们,团结起来,为蓝星的将来努力。

《蓝星周刊》的态度和《新诗周刊》的态度是一致的。我们所要求的,是要蓝星的内容更健全、更充实。尤其要紧的,是我们的作品,不要和时代脱节:太落伍,会被时代的读者所扬弃;太超越,会和现实游离。我们不写昨日写过的诗,不写明日幻想的诗,要写今日生活的诗,我们要扬弃那些陈旧的内容,与装腔作势的调子。要创造现实生活的内容和能表现这种内容的新形式、新风格。

这是我们的认识,也是我们的信念,蓝星的园地,就是一片辽阔的天空,忠实于诗的朋友们:来吧!来放射出蓝星奇异的光辉吧![8]

观此刊前语,覃子豪对于《新诗周刊》因依附的《自立晚报》换老板并仓促改版,以致于失去舞台,对于只差4期就满百期的《新诗周刊》突然停刊不无遗憾。因此他在《新诗周刊》第96期的告别语中,即向作者与读者预告将努力寻找并开垦新诗的新园地。因此,《蓝星周刊》的创刊颇有赓续前志的理念与期待。

覃子豪说:“《蓝星周刊》的态度和《新诗周刊》的态度是一致的。”又说:“我们不写昨日写过的诗,不写明日幻想的诗,要写今日生活的诗。”从上文可以看出初期《蓝星周刊》与诗社的风格与立场,是要与激进的拟全盘西化、要全面“横的移植”的纪弦主张的《现代诗》区隔的做法,属于温和的现代主义的提倡,亦即追求循序渐进式的沉稳与进步,不与时代脱节,不写陈旧的诗,也不写幻想的诗,而要求表现与创造现实生活的内容,以及表现这种内容的新形式、新风格的选稿取向。覃子豪除了想延续《新诗周刊》时期的作法与选稿态度外,也颇有他从大陆时期就有的倾向写实主义的看法,但从所有诗创作概观,《蓝星周刊》的选稿取向则以抒情风格为主。

图1《蓝星周刊》第1期与〈刊前语〉(1954.6.17)

三、刊头

《蓝星周刊》的刊头总共有4种形式出现,前3种形式应为覃子豪设计,第1期到115期的刊头 (见图2),为一沉思的男子,右上方有三颗星;第116期到152期为第2种刊头(见图3),是一亮丽女子头像,四周缀满闪亮的星子,颇有浪漫情调;第153期到199期为第3种刊头,是一男子在树下休憩,仰望右侧星空的图像 (见图5);第200期到211期终刊为第4种刊头,是一女子的纤纤玉手试图摘取夜空中最大的一颗星(见图6)。

图2《蓝星周刊》第1种刊头形式

图3 蓝星周刊》第2种刊头形式

图4 倒置的《蓝星周刊》第146期刊头图像

图4为倒置的《蓝星周刊》第146期刊头图像,若非编者无意中倒植,就是编排的《公论报》或印刷厂故意倒置,个中原由,颇值得玩味

图5《蓝星周刊》第3种刊头图像

图6《蓝星周刊》第4种刊头图像

《蓝星周刊》第153期开始,以上图5为第3种刊头,由这张刊头可以看出应为覃子豪所设计,因为这张图像与其在台第一本诗集《海洋诗抄》内第85页的10张插图之一《独语》造型与意境十分相似,皆为一男子倚靠在大树下仰望夜空的情景,男子姿势与树的位置都一模一样,唯一不同的是后者没有画上星星。

《蓝星周刊》的第4种刊头,是杨英风为“蓝星诗奖”设计的奖座图像,周刊第200期“诗讯”言,该奖座为“一镀金之浮雕,由名雕刻家杨英风设计,诗人吴望尧监制,其构图为一敏感之手攀摘一熠熠蓝星之形状。”图中《无名的歌》一诗作者氩弦应为痖弦,笔者曾亲询痖弦确认过,况且第200期前后也有痖弦诗作发表,而无“氩弦”出现。

第一届蓝星诗奖在1958年6月1日颁发,为庆祝蓝星诗社4周年与《蓝星周刊》200期庆祝大会上,由梁实秋颁发给吴望尧、黄用、痖弦、罗门四位诗人。

四、《蓝星周刊》的主编、作者与内容

《蓝星周刊》的主编有两位:覃子豪主编第1至第160期;余光中主编第161至第211期,其间黄用曾经代余光中编辑1期。

蓝星诗社成立不久后,尚无社名,而覃子豪在洽得《公论报》的每周半版版面后,在台北市中山堂的露天咖啡座聚会时,主张以蓝星为社名,并获大家的认同。他也当仁不让地主编起《蓝星周刊》,并于1954年6月17日开始,每周四或周五发行一次,一直编到第160期。为了专心编一份大型诗刊《蓝星诗选》以与纪弦的《现代诗》抗衡,他不只停了《蓝星宜兰分版》,《蓝星周刊》亦自1957年8月9日的第161期开始交由余光中接编,至1958年8月29日第211期停刊,随后10月8日余光中即赴美留学。

覃子豪在抗战前夕从日本回国,不久他参加了国民政府办的留日学生训练班。训练班先是集中在南京,不久转移到庐山,再转移到湖北江陵,最后在1938年初夏时搬到武汉。他曾经在武汉时参加“诗时代社”的新诗社团,训练班毕业后他被分配到浙江前线,主持《扫荡报》工作。稍后他又在《前线日报》上创立并主编《诗时代》双周刊,真正把“诗时代社”推广新诗的理念带到东南战场来实践。他在1939年7月赴重庆沙坪坝参加中央训练团新闻研究班第一期受训,同期的同学有魏子云等。第二期同学有来台后成为挚友的洪兆钺等。覃子豪在大陆时期,就已经将这种推广新诗的工作结合报纸,并依附在副刊发行,以期能以最小成本,达到最大推广效益的先例。他在来台后仍乐此不疲,积极藉由《公论报》推动《蓝星周刊》,以及藉由《宜兰青年月刊》发行《蓝星宜兰分版》等等。

余光中在接编《蓝星周刊》前后,还同时是《文学杂志》、《文星》杂志等诗作专栏编辑。他曾说过主编《蓝星周刊》末期憎喜参半的经验:

主编周刊的经验,是憎喜参半的:憎,是因为《公论报》的纸张和印刷都比别的报纸差,误排既多,每星期五出刊后又往往会忘了送我五十份赠刊给我,还要我亲自去报社领取;喜,是因为投稿的作者很是踊跃,佳作亦多,编起来也就有声有色。当时经常出现,且有不少是初次出现,在周刊上的名字,包括向明,阮囊,夏菁,望尧,黄用,张健,叶珊,夐虹,周梦蝶,唐剑霞,袁德星,金狄等多人。[9]

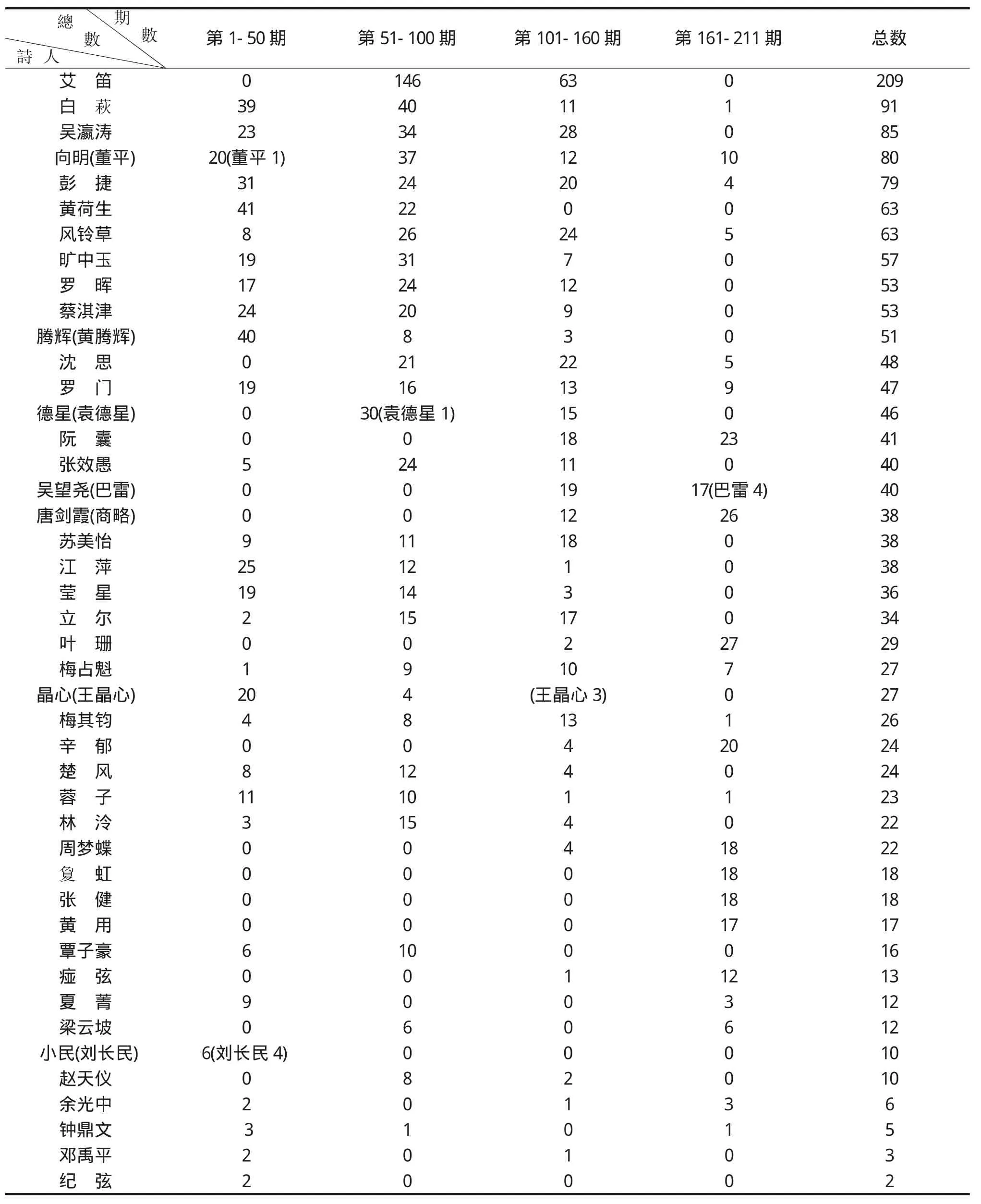

余光中的记忆或许有出入。上述的名字除了黄用、张健、夐虹、金狄等四人是在余光中主编任内首次出现外,其他几位诗人早已刊登诗作过。且夏菁只在前后期各出现一两次外,并非经常投稿。还有袁德星(楚戈)的诗作并不曾出现在余光中主编期间。覃、余两任前后主编对于诗人与诗作的编辑取向,似乎存有诸多差异。许多覃子豪主编时期活跃的诗人,在余光中主编时几乎销声匿迹了。从表2中可以看出当时诗人发表诗作的数量变化:

从表2中可以发现,在诗作总数30首以上的22位诗人当中,除了向明、罗门、阮囊、吴望尧、唐剑霞等5人比较看不出在覃、余主编时期前后期重大发表数量变化外,其他17位诗人发表的诗作数量都明显减少。甚至有艾笛①、吴瀛涛、黄荷生、旷中玉、罗晖、蔡淇津、黄腾辉、袁德星、张效愚、苏美怡、江萍、莹星、立尔等多达13人在余光中主编时期发表数挂零。

从诗人诗作发表数量表的变化来看,在余光中主编时期崛起而后颇负盛名的,除了蓝星中坚诗人周梦蝶、夐虹、张健、黄用等人外,其他还有叶珊(杨牧)、辛郁、痖弦等人。其中突显覃、余两位主编的交友圈与编辑取向的明显重大差异,值得玩味。

《蓝星周刊》发行约4年多,覃、余两任主编选稿方面,在当时并无省籍考虑,也发掘非常多的本省籍青年诗人。周刊提供了许多作者发表的空间,除刊登覃子豪任职的“中华文艺函授学校”诗歌班学员的优秀作品外,亦发掘许多新人以及提供新诗人出发的园地,例如向明、白萩、麦穗、叶珊(杨牧)、敻虹、雪飞、蓝云、赵天仪、张拓芜、周梦蝶等。甚至如“跨越语言的一代”②前辈诗人陈千武(桓夫),因白色恐怖与语文的因素中断创作,战后经过长达10年的中文摸索,至1958年1月10日才开始以千武为笔名,在《蓝星周刊》第182期发表中文诗《外景》,重新出发。

1955年4月28日《蓝星周刊》第46期刊出了18岁的白萩的《罗盘》,③这首诗不久即获得台湾“中国文艺协会”第一届新诗奖,学习中文不过7年之久的他,纯熟精炼的文字魅力,受到诗坛瞩目,后成为台湾现代诗坛的重要诗人。其成名作《罗盘》,利用一行之内的停顿造成顿挫有力的节奏感,又以各行句式的重迭和变换强化海洋之上的波涛汹涌以及驾船前行的豪情,整首诗充满着年轻人的热情与对前途光明的愿景。

《蓝星周刊》第51期刊出林泠的《不系之舟》,是首充满想象力的抒情诗,虽也可解释为不愿受束缚(不系)而追求自由、理想的佳作,但诗中显示的却是更多满载着青年人不畏艰苦、冒险犯难的精神与勇敢向未来挑战的决心。不仅入选如张默编的《剪成碧玉叶层层──现代女诗人选集》等各种诗选,还与郑愁予的《错误》一同入选《高中国文》第六册的现代诗选读部分。同年,与白萩的《罗盘》同获覃子豪推荐而获得“中国文艺协会诗人奖”与新台币1百元奖金。她写成这令人惊艳的《不系之舟》时,年仅17岁。

综观覃子豪编辑时期的《蓝星周刊》,投稿者或获刊登诗作的作者,是以其在中华文艺函授学校新诗班的学生或交往诗友为主力,可能是当时新诗作者不多、稿源不丰或者只是想就近提携自己学生和诗友等。余光中编辑时期并不以刊登诗作的数量取胜,而着重在诗作质量的选择,或许可以看出两人的编辑取向与编辑风格。

五、《蓝星周刊》的翻译探查

《蓝星周刊》的翻译是从《诗经》开始的。从第1期开始,魏子云(1918-2005)就将《诗经》直接翻译再创作为新诗的形式,名为“古风今采”。无形中,意味着蓝星诗社是从中华文化传统纵的继承出发,融合西方诗学技法,在台湾开展属于中国式新诗的发端。例如《古风今采·山有扶苏》:

山有扶苏,隰有荷华;不见子都,乃见狂且!山有乔松,隰有游龙;不见子充,乃见狡童!

扶苏,绿遍山岗;

荷华,红满池塘;

人啊!你在那厢?

那旁倒有个吹口哨的轻薄郎!

乔松,高耸入云;

表2 《蓝星周刊》登载诗作统计表

游龙,浮在水层;

爱啊!你在那儿;

眼前却站着一个挤眉弄眼的捣蛋虫![10]《山有扶苏》出自于《诗经·郑》,本意是与女子相约的男士没来或迟到,旁边倒是有不怀好意的少年郎在觊觎着。魏子云将原文放在前面,后为翻译再创作的新诗,两相对照,浅显易懂,亦富情趣。他也陆续发表类似的《古风今采》,共有6篇,可见古典文学学者仍对新诗有兴趣与期待,并试图为古典与现代作一连结。

翻译西方诗作和诗学,是从第3期起陆续有名为“漱玉”的译者,主要翻译美国诗人康明斯 (e.e.cummings,1894-1962)、埃默森(R.W.Emerson,1803-1882)等人的诗作。在覃子豪主编《蓝星周刊》第1~第160期间的译者,陆续有漱玉、法天④、张秀亚、夏菁、念汝、西平、童钟晋、何瑞雄、申强、郭文圻、林子、覃子豪等人,主要以翻译英美诗人为主,尤其以翻译美国诗人作品为多。这可能与台湾当时接受美援,取得相关信息方便,或者也与美国新闻处的运作有关。形式则有单纯翻译外国诗作与译介外国诗人生平和作品,后附译几首诗作为介绍两种,例如法天所翻译的《女诗人狄钦荪》(附译诗:《知更鸟》、《秋天》)。⑤叶泥与覃子豪也翻译介绍以法国为主的欧洲诗人与作品。日本诗、诗论与诗人介绍的翻译也属大宗,翻译者则以叶泥与吴瀛涛为主。吴瀛涛也常常翻译介绍当时日本诗坛、诗社与诗人活动的相关讯息,使台湾诗人们能贴近日本诗坛的脉动,贡献甚大。叶泥时在介寿馆(“总统府 ”)任职,每天至少接触三份日文报刊,因此就第一手信息翻译,分别发表在《文星》、《现代诗》与各种蓝星刊物上,是当时最贴近日本文坛、诗坛的信息来源。

《蓝星周刊》中难得的是翻译家族的出现。当时曾任驻印度大使馆通译的印度文学专家糜文开。以及其夫人裴普贤,⑥还有二个女儿糜榴丽和糜凤丽,都曾在《蓝星周刊》上发表翻译作品,几乎都以翻译泰戈尔诗为主。次为翻译与介绍印度文学,例如糜文开翻译泰戈尔的《漂鸟集》第25首:“鸟儿希望牠是一朵云。/云儿希望它是一只鸟。”,第26首:“瀑布唱道:‘我得到自由时我便唱出歌来了。’”⑦四人中以糜文开的翻译作品发表最多,其他三人只出现几次而已,对时人了解印度文学与泰戈尔作品,却有很大的帮助。

余光中主编《蓝星周刊》第161期~第211期间,翻译者主要有余光中、黄用、许国衡、糜文开、裴普贤等人,尤以余光中翻译为主,其中艾伦·泰特(Allen Tate)所写的《诗的三型》就从第184期起连载了11期。其余译者都各只出现翻译作品一次,颇耐人寻味。余光中主编时期刊登发表的翻译,多为评论或译介方面的文章而少诗作,可能是配合当时新诗论战的气氛所采取一举两得的作法。既可以引介西方理论或学说;又可以藉此反击对方,何乐不为?例如余光中所译艾略特的诗论《诗的欣赏》、《试验》、《诗的时代性》、《难懂的诗》、《诗与哲学》等等。⑧

就以艾略特的短论《试验》来说,蔡明谚的论文中比较了《现代诗》第8期方思所译与《蓝星周刊》第171期余光中所译的两个版本,批判两人甚至两个诗社间利用翻译的专长与各自立场,各取所需,互相争夺对艾略特等的诠释权。似乎掌握了对现代诗、现代主义西方来源的诠释权,就掌握了对台湾现代主义诗坛的制空权。[10](P395)于是可理解的是,为何香港诗人马朗在《现代诗》第17期发表翻译《T.S.艾略脱诗抄》6首以及第19期刊出《纪念叶芝》(叶慈)后不久,余光中即在《蓝星周刊》发表专文《关于译诗》提出原文对照,以批判马朗译文的诸多缺失与谬误之处,如“The Airport Almost Deserted”,意为‘机场几不见人’,他译成‘机场几乎委弃’,谁委弃谁?这还像中文吗?”等等,[11]言词恺切。余氏甚至讽刺纪弦领导的现代派运动,试图连结台港两地诗人以壮声势的企图:

难道这就是所谓“以台港两地为中心的东方现代主义文艺革命运动”吗?难道这就是香港现代主义的领袖马朗先生对于英美现代主义的认识的表现吗?连代名词都弄不清楚的“死翻字典的翻译家”,也配译奥登的诗吗?这岂非污辱奥登,污辱叶芝?纪弦先生对于新诗自有其贡献,但他有时候做出来的傻事却傻的惊人。与马朗的结合,便是一例。[11]

外文系毕业的高材生、年轻自负的余光中,在这里可谓得理不饶人。从此,马朗的翻译也在《现代诗》销声匿迹了。翻译见解与诠释角度的不同,促使余光中重新翻译方思等人曾经翻译过的艾略特诗与论述,并陆续发表在《蓝星周刊》。余光中主编时期的《蓝星周刊》似乎与《现代诗》不管在诗观上、还是翻译诠释上,都有不同的看法。这时《现代诗》主要的译者有方思、薛柏谷、马朗与叶泥、林亨泰 (2人皆由日文转译),《蓝星周刊》的译者则有余光中、黄用、许国衡等。双方不仅在论战上争辩,翻译也形成两方对垒、暗中较劲的场面。

《蓝星周刊》所刊登的翻译作品大部分都没有中英文对照,可能限于篇幅,以致常无从对照翻译的优劣,却是当时在台湾的新诗人们,接收外国诗坛讯息与吸收诗艺非常重要的途径。

六、《蓝星周刊》的评论初探

《蓝星周刊》的评论从第5期开始,埃斯不仅发表翻译作品,第一篇评论也是其大作,其《论诗的风格》(上)与(下),分别在第5和第6期发表。

所谓风格,就是文学作品中所流露的特殊风味与品格,也就是作家的个性与人格在作品内容与形式上的综合表现,所显示出来的某种特色,亦与我国自古以来人如其文的说法相似。风格的产生有二:一是内在因素,即先天之才与气;二是外在之因素,即后先之学与习。刘勰在《文心雕龙·体性篇》将文学风格分为八种,司空图《诗品》论诗的风格分为二十四品,姚鼐则分为阴柔与阳刚二大类。除此之外,风格尚有作者之风格、时代之风格、地域之风格、民族之风格、文体之风格等等,可供讨论。[12](P69~93)

埃斯不仅引刘勰《文心雕龙》“诗总六义,风冠其首,斯乃化感之本源,志气之符点也”论风格,也引司空图的说法论个人风格:

风格便是诗人心灵全貌的呈现与深切的感应,它心须脉脉含情,与诗人的心情心心相映,没有心境上的光,意象便无从化生。风格是诗的灵魂,正如人有人格,而艺术的风格,也正是艺术家的风采,他不仅止于外在的闪烁,而且更是内在的光耀。[13]

埃斯强调诗风格即人格的展现,要写好诗要先了解自我生命的意义,更要先学会做人。他同时也在文中论时代风格:

历史时代精神的风格,实际上也不过在那一时代里,居于主导地位的社会思想型态的精神力量。惠特曼的搏大泛爱底高扬的风格,正是社会底民主时代的精神表现。而莎士比亚底哈姆雷特式的,深思的浪漫蒂克(罗曼蒂克)的风格,也正是文艺复兴时代新兴市民阶层的醒觉神粮的凸现。[13]

他认为,诗应该反应时代与生活的现况,要能深刻反映和积极探索当代社会深层的观念与思想,更应该超越传统,创造一个属于当代的新风格和新传统。可见,当时的新诗批评是有其一定的水平。其间还有司徒卫的几篇书评如《蓉子的〈青鸟〉》、《方思的〈时间〉》、《覃子豪的〈海洋诗抄〉》等,穿插其间。

覃子豪在年轻的天才诗人杨唤为赶一场劳军电影,穿越平交道被火车撞死半年后的《蓝星周刊》第13期发表《论杨唤的诗》,追念与评价其诗。他论杨唤的战斗诗“像反抗暗夜的向日葵,我们永远朝向真理的太阳”等诗句,说“杨唤诗里的战斗气息,给予读者的是一种自然的呼吸,为读者所共同需要,而不是无生命标语的口号。”,他并举杨唤诗为例:“诗,是一只能言鸟,要能唱出永远活在人们心里的声音。”盛赞杨唤是个善用比喻的诗人:“他的诗,格调新鲜,但不欧化;音节协和,但不陈旧。其形象生动,比喻深刻。”[14]可谓给予杨唤非常高的评价,可惜英年早逝。

杨宗翰曾赞赏本省籍诗人吴瀛涛发表在《现代诗》第3期的《原子诗论》颇具创意,可惜未见后续发展。可能是其未见吴瀛涛发表在《蓝星周刊》的其他篇《原子诗论》。吴瀛涛在《蓝星周刊》共发表两批《原子诗论》,第一批从第14期开始到第17期共发表4篇,第二批则从第58期到第62期陆续共发表3篇,前后时间差7个月。前批《原子诗论》谓科学已经进步到原子能时代,新诗也应该追求自由性与纯粹性,追求原子般细微的质素与融入各种科学实验的精神,并试图溯源自爱因斯坦的相对论、詹姆斯的实用主义等等。可惜其《原子诗论》的理论太过空泛,原子诗的定义与形式依旧模糊,组织与中心思想不够严谨明确,易导致流于空谈的窘境。吴瀛涛在《蓝星周刊》第32期发表《主题与变奏》诗,“每一个乐音都是我们真正需要的‘原子’”,应该就是其原子诗的创作与实验了。[15]

第二批《原子诗论》试图连系德国哲学家海德格(1889年~1976年)的存在哲学理论为其依据,意即对存有哲学研究与应用解释的方法来诠释“存在”的意义,对人的生存结构进行诠释。然而,这三篇论文大多在解释海德格的理论,甚少诠释原子诗乃至原子诗论与西方哲学思想体系的连结。其《原子诗论》的思想体系显得空洞与贫乏,当时未见引起读者共鸣或反应,因此注定失败的命运。但是吴瀛涛《原子诗论》的勇于提出是值得肯定的,其期许新诗人们追求原子般细微的质素与融入各种科学实验的精神,在当时是前卫的思潮。是否对诗人或读者的造成影响或启发,仍需探究。吴瀛涛的在《蓝星周刊》发表的《原子诗论》与《现代诗》上发表的文章是同时间完成的,为何无法继续刊登,耐人寻味。等待两年后才在覃子豪主编的《蓝星周刊》继续问世,可见覃子豪的编辑选稿取向与诗观并不保守。除此之外,覃子豪主编时期所选登的论述作品,相对于余光中主编时期数量是比较少的。

余光中从第161期开始主编《蓝星周刊》,每期必有论述或翻译选刊,不论创作、论介或翻译,都有少数精英的集中取向,其中黄用即发表11篇,余光中4篇(其他翻译西洋评论十几篇),夏菁6篇,以及覃子豪1篇短论《论难懂的诗》和书序《法兰西诗选绪论》(连载6期)和《〈诗的解剖〉序》外,别无蓝星诗社社外人士的评论文章。这时期刊登的论述与翻译的评论,几乎都与论战有关,这是呼应同时期覃子豪主编的《蓝星诗选》上一系列与纪弦激进的现代派作法互相的批评。原来双方一开始是各自阐述,《现代诗》却不断的在社论提出《从“形式”到“方法”》(第 14 期)、《自反而缩虽千万人吾往矣》(第16期)、《抒情主义要不得》(第17期)等现代派主张的论点;蓝星诗社这边则有黄用谈《谁才配发出“诗亡”之叹?》(第 161期)、《略谈诗中的“顿”》(第 163~第 165 期共 3篇)、《“欧化”与“现代化”》(第 168 期)以及夏菁谈《谈诗中的哲理》等,各弹各的调。不料自从覃子豪在《蓝星诗选》发表针对性强的《新诗向何处去》后,[16](P2~9)双方即开始剑拔弩张,你来我往,都是为了各自认同的真理。《现代诗》和现代派诗人强调主知,要横的移植,纪弦等人主要的认知是新诗 (现代诗)必须在形式上与传统古典诗、格律诗区别,而提倡新诗的再革命,因此必须师法西方的形式与作法,大破大立。而蓝星诗社覃子豪、余光中、黄用等人则认为要延续抒情传统,不可偏颇,其主要认知是对新诗实质内容与形式的掌握,以及强调知性与抒情同等重要的观点。

当现代派的林亨泰据法国诗人阿保里奈尔(Apollinaire,1880年~1918年)的立体主义主张与图像诗试验,而在《现代诗》发表符号诗与《符号论》说“很数学的也就是很艺术的”时候,余光中即在《蓝星周刊》发表《论数字与诗》,以古今中外名诗句“白发三千丈”、“常怀千岁忧”、“太湖三万六千顷,多少清风与明月”等为例说:

数字本身确(有)一种神秘的魅力,表现在诗中时更是如此;偶数予人以平衡之感,奇数予人以尖新之感。多数暗示豪华、壮阔,少数泄漏凄凉、冷落;无论如何,它使人觉得可靠,它不含糊,不逃避,有来历,有根据。[17]

余光中想表达的是古今中外以数字入诗,几乎都是追求无理而妙,或说合理而妙的夸饰技法,试图导正数字诗、符号诗诸多新奇夸张的实验,回归合理与常规的方向。黄用则直接发文《排除“低级的图画性”!》批判指出:“诗中有画,画中有诗”是我国传统的概念,诗中的画是在心中形成的景象(图像),而“近来常有人异想天开(其实只是拾人牙慧),真个在诗中画起画来了。这种安排在诗中简单幼稚的构图,无以名之,姑且称之为诗中“低级的图画性。”[18]黄用甚至在文末戏拟一首符号诗(图像诗),讽刺的说是为“低级的图画性”的诗作“赋别”。黄用主要谈的是诗中的意境,而当时《现代诗》刊出的几乎都是立体诗形式上的实验,并没有抓住图像诗真正的精髓!现代派在《现代诗》刊物上,对符号诗(图画诗)的大力鼓吹与推广,在余光中与黄用这几篇论文论辩后,几已停止或修正。《现代诗》也不再刊出这些黄用所称“低级的图画性”符号诗的试验。这是在历来如萧萧、陈政彦、蔡明谚等人讨论现代派论战的文章中,甚少提到的。

现代派论战中双方的歧见,也发生在对西方现代主义诗人作品翻译的诠释权上,彷佛谁能确实掌握正确翻译的主导权,即胜卷在握。因此当《现代诗》陆续刊出青空律(纪弦)、马朗等人的翻译后,余光中即在《蓝星周刊》发表《关于译诗》提出原文对照,以批判马朗译文的诸多缺失与谬误之处,因此马朗的翻译也不再出现于《现代诗》。

林亨泰的《谈主知与抒情》发表在《现代诗》第21期,试图修正纪弦主导的现代派“抒情主义要不得”的完全主知的说法:

如果有首诗竟有百分之六十以上的“抒情”,这就是所谓“抒情主义的诗”而我们加以反对之;换句话说,我们真正欢迎的诗就是其“抒情”的分量要在百分之四十以下,而这就是所谓“主知主义的诗”。[19]

《现代诗》第21期林亨泰的《谈主知与抒情》与纪弦的《两个事实》、《多余的困惑及其他》两篇文章,都是针对《蓝星诗选·天鹅星座号》上黄用和余光中等人的批判文章所做的回应。余光中因此也写了两篇短论《两点矛盾》(上)(下),主要谈格律诗与抒情的问题,分别刊在《蓝星周刊》第207和第208期以为辩驳。所谓以子之矛攻子之盾,余光中善用林、纪之间论点与创作上的矛盾大加挞伐,并谓抒情成分超过百分之四十一必被其带上抒情主义或浪漫主义的大帽子等等。真理愈辩愈明,所以说现代派论战的结果,即在消溶各方的歧见与误会,使现代诗的路向趋于各方可接受的康庄大道。余光中在其文章结尾说的中肯:

自由中国的现代派对于新诗自然不无贡献,然而新诗的繁荣需要各家各派的共同努力来促成,并非现代派一家的功劳。一年以来,《蓝星周刊》始终保持着“兼容并包”的作风,既欣赏水之所以成为水的价值,亦不愿抹煞火之所以成为火的精神。[20]

余光中以火的热情与冲劲来比喻现代派的精神;以水的温柔与涵融来比喻蓝星诗社的稳健,在评价上给予现代派一定的赞赏,并不偏颇,值得肯定。现代派论战的主战场,分别在现代诗社的刊物《现代诗》与蓝星诗社的两种诗刊《蓝星诗选》和《蓝星周刊》上,但是萧萧、陈政彦、蔡明谚等人的论文,往往焦点放在《现代诗》纪弦与《蓝星诗选》的覃子豪文论上,而忽略《蓝星周刊》上余光中、黄用、夏菁等其他诗人的声音,可能是早期报纸副刊保存的困难的缘故。

五、结语

早期《蓝星周刊》的翻译从《诗经》开始,第一期魏子云将《诗经》直接翻译再创作为新诗的形式,意味着蓝星诗社是从中华文化传统纵的继承出发,融合西方诗学技法,在台湾开展属于中国式新诗的发端。就翻译来说,不论古今中外,内容与形式的掌握是基本要素,但是原作者意境的把握与其风格的传神更难完整传达,因此译者更需尽心去揣摩,从宋颖豪前后翻译桑德堡的诗作译本来看,印证早期蓝星诗刊的翻译者也不断地在追求创新与进步。

余光中的英译唐诗与英译台湾现代诗,向中外人士译介古典与现代的诗作,都是一种新的尝试与创举。余光中主编时期刊登发表的翻译,多为评论或译介方面的文章,而少诗作。翻译与评论的结合,可能是配合当时新诗论战的气氛所采取一举两得的作法,既可以引介西方理论或学说,又可以藉此反击对方。双方不仅在论战上争辩,翻译也形成两方对垒暗中较劲的场面。

早期蓝星诗刊的翻译以英美语系诗人作品为主,其次为欧陆诗人,然后是日本诗人的译介。可能是外文翻译家和诗人外文主修以英文为主,例如余光中、黄用、糜文开等;欧陆诗人的译介,则多透过日文或英文的转译为主。无论如何,都为当时贫瘠的文学土壤增添了肥料养分,为封闭的台湾文学开启了一扇通往世界的门窗。

早期蓝星诗刊的评论方面,不只清楚显示蓝星诗人参与多次论战与维护新诗的积极态度,更挺身检讨自己创作的缺失,以此勉励诗人们要有反躬自省的精神,以走出当时虚无与晦涩当道的创作气氛。余光中后来更指出,他《万圣节》里的作品,是属于广泛富有现代精神的作品。以此回顾覃子豪与纪弦为主的现代派论战。由此可知,当时蓝星诗人追求的是广义的现代主义精神,而现代派追求的则是狭义的现代主义理论为基础的改革。

蓝星诗社实事求是的态度与务实的作风,对当时一些新诗人一窝风地追求晦涩与摸索艰难的超现实诗风,有客观的批评与反躬自省的精神。这也可看出蓝星诗社诗人们稳健的步伐与坚定的态度,是建立在对新诗发展有清楚认识的基础上。当局者迷、旁观者清,最终在论战过后,真理浮出水面,双方的看法互相调和,遂清理出一条台湾现代诗自己的康庄大道,而《蓝星周刊》的出版与发行,是这一段不可抹灭的历史见证。

注释:

①艾笛(1932-2007),本名张作丞,另有笔名古桥。潘阳市人,生於北平,长于台湾,兴隐地、曹又方等人为政工干校(今政治作战学校)新闻系同学,曾任《国魂月刊》主编八年。曾经和王愷、隐地、沈监彬等三人,一起出版诗集《四重奏》(台北:雨雅出版社,1994年8月20日。)在当时似乎是覃子豪刻意栽培的新人之一,其在《蓝星周刊》刊登诗作是最多的。

②“跨越语言的一代”作家,系指如林亨泰等人,在日治时期使用日文书写,1945年台湾光复后,台湾行政长官公署下令禁止使用日文,而必须重新学习国语语文,以跨越语言隔阂的那一代作家。

③陈文理女士,是《蓝星周刊》的作者,也是覃子豪中华文艺函授学校新诗班第1期学生,后来嫁给诗人白萩。

④法天本名于宗先(1930-),山东平度人。台大经济系专业,美国印地安那大学经济系博士,现任中央研究院院士,为著名经常学家。

⑤《蓝星周刊》第28期(1954年12月23日)。

⑥裴普贤,本名裴溥言(1921-)山东诸城县人,现为台大中文系名誉教授。

⑦《蓝星周刊》第69期(1955年10月7日)。

⑧艾略特:(T.S.Eliot 1888-1965)为当代美国著名诗人,曾获诺贝尔奖,著有诗集《荒原》等。

⑨埃斯,本名系旗(1924-),江苏淮陰人,曾任政治作战学校教授。为50、60年代著名艺评家。

⑩该文:“诗人吴瀛濤早在1953年就以“瀛濤”之名,在《现代诗》上发表过《原子诗论——论Atom Age的诗》。这篇论述指出,“原子是这时代的诗的新的象徵,是这时代最纯粹最崇高最有力的诗精神之总稱,诗人需要认清它,诗人要开始写出原子音代的新诗——原子诗”。吴瀛濤并从“它与最高科学精神符合”、“原子与原子诗的同質”、“它的纯粹性自由性”三点切入,申论原子与新诗之间的关连。这篇《原子诗论》颇具创意,可惜未见后续发展;至於其是否曾受日本诗学影响,犹待深入研究、比较。”参见杨宗翰:《鍛接期台湾新诗史》《台湾诗学》学刊第5号,“诗与辑”,(2005年6月),注46。

⑪在张默、痖弦主编的《六十年代诗选》中,吴望堯被选入的一系列科学、科幻诗,让主编在介绍前文惊叹:“我们所期待的‘原子诗人’莫非就是吴望堯吗?”。文见张默、痖弦主编:《六十年代诗选》(高雄:大业书局,1961年1月出版)页68。

⑫林亨泰在《现代诗》第17期发表符号诗2首《进香园》《电影中的布景》(1957年3月1日)页6。林亨泰也在《现代诗》第18期发表符号诗2首《体操》、《患砂眼病的都市》及《符号论》文1篇,(1957年5月20日),页30-31。的确是新奇与奇怪的试验。经过沉淀后林亨泰发表在《创世纪》第13期的图像诗《风景NO.2》,译是一篇名作。

⑬萧萧:《五〇年代新诗论战述评》《台湾现代诗史论》(台北:文讯杂志社,1996年3月),页114。蔡明谚:《一九五O年代台湾现代诗的渊源与发展》(新竹:清华大学中国文学系博士论文,2008年6月)。陈政彦:《战后台湾现代诗论战史研究》(桃园:中央大学中文所博士论文,2007年)。

⑭余光中:《关于译诗》《蓝星周刊》第169期(1957年10月4日)。相关评论参阅本章翻译部分。

[1]纪 弦.现代诗[J].现代诗社,第1期至第45期.

[2]蓝星诗社.蓝星周刊J].蓝星诗社,第1期至第211期.

[3]张 默,痖 弦.六十年代诗选[M].高雄:大业书局,1961.

[4]余光中.第十七个诞辰[J].现代文学,1972(03):11-27.

[5]萧 萧.五〇年代新诗论战述评[A].台湾现代诗史论[C].台北:文讯杂志社,1996.

[6]余昭玟.《文友通讯》与战后初期的台湾文坛[A].“2003海峡两岸华文文学学术研讨会”论文[C].2003-12-6.

[7]梅家玲.性别与家国:五〇年代的台湾小说──以《文艺创作》与文奖会得奖小说为例[J].台大文史哲学报(11):31-76.

[8]王鼎钧.我与公论报的一段因缘[N].联合报,2007-05-10(11).

[9]陈政彦.战后台湾现代诗论战史研究[D].桃园:中央大学中文所博士论文,2007.

[10]蔡明谚.一九五〇年代台湾现代诗的渊源与发展[D].新竹:清华大学中国文学系博士论文,2008.

[11]余光中.并于译诗[N].蓝星周刊,1957-10-4.

[12]沈 谦,段昌国,郑闻基良.人文学概论[M].台北:国立空中大学,1994.

[13]埃斯.论诗的风格(上)(下)[N].蓝星周刊,1954-7-15(22).

[14]覃子豪.论杨唤诗[N].蓝星周刊,1954-09-09.

[15]吴瀛涛.主题与變奏[N].蓝星周刊,1955-01-20.

[16]覃子豪.新诗向何处去[N].蓝星诗选·狮子星座号,1957-08-20.

[17]余光中.论数字与诗[N].蓝星周刊,1957-08-16.

[18]黄 用.排除“低级的图书性”![N].蓝星周刊,1957-11-01.

[19]林亨泰.谈主知与抒情[J].现代诗,1958(03):1.

[20]余光中.雨点矛盾(下)[N].蓝星周刊,1958-08-10.