“四二一”结构家庭的养老能力与养老风险:兼论家庭安全与和谐社会构建

宋 健

“四二一”结构家庭是中国独生子女政策实施30年来形成的一类特殊家庭形式,因其 “岌岌可危”的倒金字塔形结构和可能蕴含的巨大养老风险而为世人所瞩目,并由此激发了对现行生育政策的争论和分歧。笔者认为, “四二一”结构家庭仅是急剧变迁的中国家庭的极端代表,人们对这类家庭的集中关注映射出规模逐渐缩小、结构不断简化、形式日益多样化的中国家庭在养老方面陷入的困境。本文以 “四二一”结构家庭为切入点,力图全面审视社会转型与人口转变背景下中国家庭的养老能力与养老风险,探讨保障家庭安全对于构建和谐社会的意义,对包括生育政策在内的相关社会政策进行反思。

一、“四二一”结构家庭是隐含多种风险的家庭形式

家庭的狭义概念是指由婚姻、血缘和收养关系所形成的个体家庭,家庭户则指家庭成员生活在一个居住单元内。“四二一”结构家庭并非社会学意义上严格的家庭户概念,而是一种家庭代际关系,通过两个三人核心家庭中独生子女间的婚配关系彼此连接,再借助第三代的诞生,形成一个包括第一代独生子女父母、第一代独生子女夫妇和第二代独生子女共七个人、两代独生子女、三个独生子女家庭的集合体。虽然按照现行生育政策中 “夫妇双方均为独生子女的,允许生育第二个孩子”的规定,第二代独生子女更可能是 “双独”夫妇自愿选择的结果,但三个独生子女家庭的结合与复制本身决定了 “四二一”结构家庭的特殊性,其主要特征是核心家庭中子女的唯一性、直系结构中连接的脆弱性、家庭类型的不稳定性和家庭成员间的强依赖性等。

“四二一”结构家庭类型极不稳定,易受家庭中任一成员的婚姻、生育、寿命和居住安排等生命事件和生命过程的影响。依照中国人现有的居住习惯,独生子女夫妇不太可能与双方父母共同居住,因此可能会衍变出直系家庭与 “空巢”家庭、核心家庭与两个 “空巢”家庭等多种居住模式,其中 “空巢”家庭出现的几率明显偏大。

由于 “四二一”结构家庭只是亲属关系构成,家庭成员几乎不可能出现在一个家庭户中,因此其数量很难通过普查或抽样调查加以测定。利用普查或抽样调查数据,我们可以大致推断出中国自1980年 “一孩政策”实施以来所积累的独生子女数量。根据2005年全国1%人口抽样调查数据,推测1980—2005年间出生的城镇与乡村独生子女数量分别为7 760万人和4 796万人,独生子女率分别为40.7%和18.2%。[1]据估计,2016年0~18岁独生子女数量将达到峰值1.12亿人。[2]随着第二代独生子女的降生,以 “双独”夫妇为核心的 “四二一”结构家庭数量会不断增加。由于农村 “四二一”结构家庭目前和未来的规模都相当有限[3](P35),因此 “四二一”结构家庭将主要出现在城市。借助统计模型和微观模拟等手段,学者们认为,严格意义上的 “四二一”结构家庭出现的概率不大[4],取而代之的是由于祖辈去世所造成的 “X二一” (X在0~4间变动)或由于政策允许 “双独”夫妇可以生育两个孩子所形成的 “四二二”家庭。即便如此,在低生育水平持续并相对稳定的当今社会,“四二一”结构家庭较之以往任何历史时期都更为普遍。理论分析显示,“四二一”结构家庭形成之后祖辈四人可能共同存活16年[5];微观仿真模拟结果估计,到2015年,中国的 “四二一”结构家庭会达到108万个,2025年超过158万个,2035年达到185万个。[6]

在事件发生概率相同的条件下, “四二一”结构家庭的潜在风险更多。

首先,“四二一”结构家庭因子女死亡病残伤残风险陷入困境的可能性更高。家庭成员的死亡是任何时期家庭所面临的最大风险,可能直接导致家庭的解体和家庭结构的变形。历史上家庭应对高死亡率最有效的方式是生育更多的子女,而在现代社会,随着经济发展、生活水平的提高和医疗卫生技术的进步,各年龄人口死亡率尤其是婴幼儿和老年人口死亡率大幅下降,补偿性生育行为不再必要,这也正是促成生育率迅速下降和人口转变的原因之一。

然而,与多子女家庭相比较,独生子女家庭中子女的唯一性或不可替代性意味着无论死亡概率降至多低,只要非零,独生子女的夭亡都会成为此类家庭的灭顶之灾,对于已经丧失生育能力的中老年夫妇来说更是如此。在这种情况下,“四二一”结构家庭会变形为 “四一一”或 “四二零”甚至解体。独生子女家庭风险的严重性,主要不是由于独生子女个体风险的差异,而是其风险影响的差异。[7](P247)根据概率理论,在儿童死亡或病残伤残风险一定且非零的情况下,独生子女家庭所遭遇的子女死亡或病残伤残风险一定是大于多子女的家庭。假设x岁儿童的死亡或病残伤残概率为px,且0≤px≤1;x+n岁儿童的死亡或病残伤残概率为px+n,且0≤px+n≤1,n≥0,则有px×px+n≤px。独生子女在青春期甚至成年期的死亡、病残、伤残,更会给家庭带来沉重的经济负担和不可弥补的精神情感损失。

其次,“四二一”结构家庭可能会遭遇子女婚育失常造成的家庭 “断代”风险。婚育行为是人类代际传承的必要条件,“男大当婚,女大当嫁”、“不孝有三,无后为大”等道破了婚育行为在中国人人生历程和代际传承中的重要性。独生子女家庭中子女婚育失常意味着这一脉家庭会因此而 “断代”,进而影响到 “四二一”结构家庭的形成及其可持续发展。现代社会中婚姻挤压下的 “光棍”、“剩女”现象,越来越庞大的不孕不育人群以及自愿单身或主动 “丁克”族群的出现等,均昭示着这一风险并非空穴来风。时下爱情和婚姻观的变化对于传统家庭的形成和发展也起着釜底抽薪的作用。

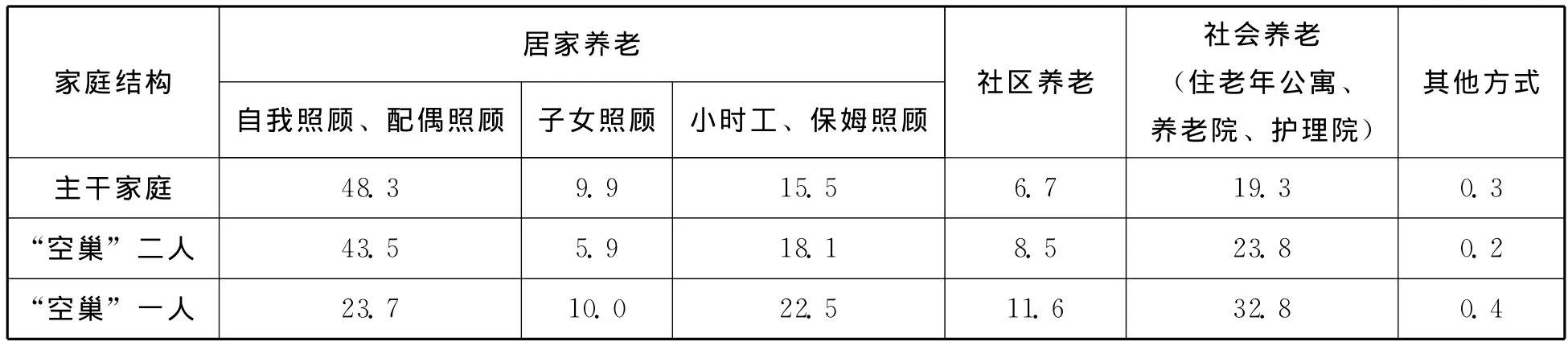

第三,子女的唯一性使 “四二一”结构家庭面临更大的养老风险。养老问题的本质是老年人的需求能否以及如何得到满足的问题。家庭养老是中国的主要养老模式。在养老的相关理论中,需要理论认为家庭养老实际上体现了代际间作为符号的沟通交流以及交流中的认同和相互满足;依赖理论则认为家庭养老是一种角色互动,而角色互动正是社会延续的必要条件。[8]随着年龄的增长,老年人的生活独立性逐渐丧失,自我照料的能力不断下降,尤其是配偶去世的独居老人,对于包括子女照料在内的各类照料资源的需求更高 (见表1)。

表1 不同家庭结构下独生子女父母的养老方式选择 (单位:%)

一般来说,与老年父母同住的子女是为父母提供生活照料和情感支持的最主要人选,而外出工作的子女是老年父母经济支持的最主要来源[9](P208),独生子女家庭没有可替换的子女资源,代际交流和角色互动更为单调且呈现唯一性。在 “四二一”结构家庭中,家庭成员面临着不同的养老风险:第一代独生子女父母惧怕的是失去自理能力而不得不由他人照顾,更怕在年老后或丧失生育能力后独生子女死亡或病残伤残。年纪越大,这种风险的影响越大、损失越大,弥补的途径越有限,他们将直接陷入无人赡养的困境。“双独”夫妇需要兼顾赡养双方老人与抚养下一代的双重责任,在工作角色和家庭角色中疲于奔命,承受双方父母全部的养老压力。当父母生病或丧失自理能力时,持续或长期照料的经济和精神压力更为巨大。第二代独生子女虽然年龄尚小,但在人口平均预期寿命不断延长,祖辈父辈共同存活几率提高的条件下,将来有可能要承担同时赡养6位老人的重任。

二、养老照料资源稀缺已成为现代家庭面临的共同挑战

养老风险在 “四二一”结构家庭所隐含的各种风险中是最引人关注的,它直接挑战 “养儿防老”的生育观念与文化传统,反映了低生育率背景下人们对子女减少的忧虑。对抗风险的是养老能力,养老能力取决于健康、情感、经济、时间和服务等养老资源。[10](P55)老年人往往被看做养老的客体,在中国家庭养老的惯习中赡养者主要是成年子女特别是成年儿子/儿媳。事实上,“养老”有两个基本含义:“奉养老人”和 “上年纪后闲居休息”[11](P28),在这个意义上,老年人同时也是养老主体。从经济供养、生活照料和精神慰藉这三个养老主要需求来看,养老照料资源稀缺已成为现代家庭面临的共同挑战。

尽管经济供养仍是目前乃至将来一段时期我国部分老年人尤其是农村老年人亟须解决的首要养老问题,但时期或队列视角的观察均显示,中国家庭养老的经济供养能力无论在自我供养还是在代际供养方面都将整体上呈现提升态势。经济资源是家庭养老经济供养的基础,包括劳动收入、离退休金、养老保险金、储蓄、房产、股票债券等。虽然以往研究对子女数量与老年人经济供养之间的关系存在分歧[12],但近期研究发现,子女质量在提高父母赡养能力方面起着更重要的作用[13],且空间距离对代际经济支持无显著影响[14],这就意味着子女数量减少和居住分散,并不会影响其对父母的经济供养能力。老年人是一个随时间动态发展的群体,受时期和队列效应影响。从时期角度来看,中国的经济发展不仅使综合国力不断增强,社会总财富大大增加,也提升了家庭和个人的经济能力。全国老龄委分别在2000年和2006年进行的中国城乡老年人口状况抽样调查发现,老年群体的收入水平和生活水平均呈现大幅度的提高与改善。从队列视角来看,老年人一代比一代更健康、更富裕、受教育程度更高、独立意识更强,未来老年人在经济来源方面将会比现在的老年人更有保障。[15]

概言之,目前老年人主要的生活来源仍是传统的家庭供养[16],赡养者是第一代独生子女父母;当第一代独生子女父母成为老年人时, “养儿防老”的意识已主动或被迫加以改变,储蓄和住房都可以成为自主养老的经济资源;当独生子女们进入老年阶段的时候,在中国经济持续稳定发展的前提下,社会转型已经完成、养老保障体系相对健全,家庭的养老经济资源将更充足。

养老所面临的最大困扰来自于生活照料领域,这已成为长寿与低生育率并行的世界各国共同遭遇的难题。家庭养老生活照料有赖于健康资源和服务资源。健康的老年人可以自我照顾或与配偶互相照顾,对于服务资源的需求不高;然而,当健康状况随年龄增长而走向衰退,尤其是在丧偶之后,老年人对服务资源的需求就变得强烈。年老体弱的老年人基本上都需依靠子女或其他亲属提供日常生活帮助和个人护理[17],而子女作为主要的家庭服务资源,却因受人口转变和社会转型的影响,不仅数量稀缺,而且居住分散,往往不能满足家庭养老的生活照料需求。

人口转变和社会转型是20世纪下半叶以来中国社会的主旋律。其中生育率和死亡率双双下降的人口转变不仅对宏观人口结构 “削底增峰”,也使家庭趋于小型化和简单化,中国的平均家庭户规模由于子女数减少和立户数增加,已从1953年的4.33人缩减为2011年的3.03人。①国家统计局2011年全国人口变动情况抽样调查数据。以城镇化和市场化为标志的社会转型则根本上改变了人们的思想观念、生活方式和居住安排。一方面,城镇化导致人口的大规模频繁流动。无论是大量农村剩余劳动力背井离乡、数万家庭成为“流动/留守家庭”的 “乡城流动”,还是为了寻找更好的工作机会、教育前景或生活环境,从经济欠发达地区流向发达地区、由小城市流向大城市、由国内流向海外的 “城城流动”,都加大了家庭成员之间的空间距离,使家庭 “空巢”期出现得更早、延续时间更长。2012年12月修订的《中华人民共和国老年人权益保障法》规定:“与老年人分开居住的家庭成员,应当经常看望或者问候老年人”,然而,在激烈竞争和交通成本的压迫下,“常回家看看”并非易事。即使 “隔代家庭”暂时缓解了老人身边乏人陪伴的问题,但往往是在子辈年龄小时托祖辈照料,等到入学年龄就又接回到父母身边。实证研究也表明,隔代居住情形下子女的回报并不足以弥补老年父母的付出。[18](P139)另一方面,房地产市场化使人们的居住条件和获得住房的手段有了质的不同,成为加速家庭小型化的助推器。住房短缺条件下不得已的 “四世同堂”或扩展家庭形式不复存在,家庭成员各立门户,居住方式更加独立。尽管研究发现,独生子女与父辈同住的可能性大于非独生子女,但随着子女生命事件 (就业、婚姻、生育)的发生,代际间分户居住已成为普遍现象。[19]而与子女同居的减少使代际之间的生活照顾受到制约或趋于弱化。[20]

家庭的变迁既反映了社会转型和人口转变的推力作用,也折射出在这种推力下人们思想观念和生活方式的变化。总体而言,现代家庭中的代际关系无论在主观层面 (源于个体的独立性增强)还是在客观层面 (源于人口流动和分户居住),都更为分离与隔阂,养老的可及的子女资源更为稀缺,家庭养老的生活照料能力大幅度下降。

与此同时,老年人的精神慰藉问题也日益凸显。家庭养老的精神慰藉能力主要取决于情感资源和时间资源。研究发现,代际间的情感交流水平与父母获得的经济支持和生活照料正相关。[21]家庭成员间关系越融洽,拥有的情感资源就越丰富;与子女同住的父母拥有更多的子女时间资源。 “四二一”结构家庭因结构单纯,家庭成员间的情感联系更紧密,但子女的唯一性以及分散居住等,又使子女的时间资源成为最紧缺的资源。

如何在家庭养老中获得精神慰藉因人而异,不仅受居住安排制约,与老年人的价值观、生活情趣和代际关系也密切相关。虽然现代社会总体上邻里交往淡漠、人际关系疏远,但也提供了以往社会不曾有的便利设施,如电视、电脑等丰富的娱乐资源和视频、电话、聊天工具等现代网络、通信手段等。越是处于 “空巢”期的老人,对于精神慰藉的需求就越强烈,有些老年人通过调整心态、培养兴趣、扩大社交圈、重视夫妻关系、增强独立性、减轻依赖心理等努力摆脱精神空虚,有的通过帮助照看孙子女等,获取 “含饴弄孙”的天伦之乐;而不适应 “空巢”期生活的老年人则往往对子女过于依赖,子女离家后精神空虚,甚至成为引发个人精神疾病和夫妻家庭矛盾的根源,或者过度干涉成年子女的工作和生活,引发代际间的紧张和冲突。

综上所述,现代家庭应对养老风险的能力在三个层面显示出不同的特点:经济供养能力随国家经济发展整体呈现向好趋势,但需警惕经济长期衰退、持续恶性通货膨胀、养老金系统崩溃等社会系统性风险,以及父母或子女病残伤残等家庭风险的威胁;生活照料能力已大幅度下降,且在低生育率下将长期保持现状;精神慰藉能力因人而异,“空巢”养老成为大多数老人不可回避的现实。

三、保障家庭安全是构建和谐社会的题中应有之义

家庭养老能力一旦不敷养老需求就会造成家庭危机。如果家庭成员因残疾、年迈、失业等缺乏或丧失劳动能力,或者遭遇疾病、自然灾害、意外事故等天灾人祸,家庭更可能陷入困境。而事实上,逐渐弱化的家庭正处在贝克所诠释的风险社会中,人类随时面临着威胁其生存的由社会所制造的风险。当前中国人口突破13亿人、人均GDP突破5 000美元和城市化率突破50%这三大指标,标志着中国的社会需求、社会矛盾、社会热点已到了新的拐点,社会系统性风险将不断增加。[22]

构建社会主义和谐社会是加强党的执政能力建设的五项任务之一,也是中国的社会发展目标,一个关键环节是化解现代化进程中积累的各种公共危机与社会风险。家庭是个人的避风港和社会的稳定器,是承受社会风险的第一道堡垒。家庭抵抗和化解风险的能力具有举足轻重的作用,家庭安全会使个人幸福、家庭美满、社会和谐;家庭风险则会造成个人不幸、家庭破裂和社会动荡。家庭和谐是社会和谐的基础。化解家庭风险、保障家庭安全是构建社会主义和谐社会的题中应有之义。

首先,社会政策预示并承诺解决 “四二一”结构家庭养老风险。“四二一”结构家庭隐含更多的潜在风险,这早在中国的独生子女政策设计之初就已被预估。1980年 《中共中央关于控制我国人口增长问题致全体共产党员共青团员的公开信》中明确提到,“一对夫妇只生育一个孩子,将来会出现一些新的问题:例如人口的平均年龄老化,劳动力老化,劳动力不足,男性数目会多过女性,一对青年夫妇供养的老人会增加”;“到四十年后,一些家庭可能会出现老人身边缺人照顾的问题”。《公开信》中提到的人口老龄化、劳动力老龄化、劳动力短缺、出生性别比失衡等宏观人口问题已经或隐或显地陆续出现;在中微观层面,普遍进入而立之年的第一代独生子女、渐入老境的第一代独生子女父母及其家庭,正面临着以生活照料资源匮乏为特征的养老风险。

《公开信》曾提到对独生子女家庭养老问题的两个解决途径:一是社会养老,“将来生产发展了,人民生活改善了,社会福利和社会保险一定会不断增加和改善,可以逐步做到老有所养,使老年人的生活有保障”;二是家庭养老,“尊敬老人、爱护老人、供养老人,使他们过好晚年,是子女应该担负的责任,也是我们社会的优良传统”。如今国家正在努力构筑社会养老保障网,其中由新农保、城居保和城镇职工基本养老保险构成的养老保险体系正在逐步完善,将满足老年人的经济需求;以居家养老为基础,供不同收入阶层老年人选择使用的包括福利院、敬老院、老年公寓、居家福利设施、疗养设施和老年俱乐部在内的老人福利服务体系也在建设当中,旨在满足老年人的照料需求。

然而,我们不得不承认,一方面,社会养老的覆盖面和保障性并没有达到使人们普遍觉得安全的程度;另一方面,快速的工业化和城镇化进程加剧了家庭的嬗变,社会转型所酝酿和积累的社会风险也加大了独生子女家庭及 “四二一”结构家庭的风险。这使得独生子女政策实施之初所预估的风险不仅已成为现实,且比预想的更为严重和棘手;政策预估的家庭风险的解决仅初见成效,还任重道远。

其次,更为重要的是,增强家庭养老能力是应对人口老龄化战略的内在要求。人口老龄化是人口转变的必然结果,已经成为世界性发展趋势。高生育率时期所积累的大量人口与低死亡率条件相结合,使中国同时成为世界上老龄化速度最快和老年人口数量最多的国家,有老家庭比例不断上升,老人高龄化现象日渐普遍。2010年中国人口平均预期寿命达到74.83岁,而65岁以上老年人口数量超过1亿人,整个社会面临巨大的养老压力。积极应对人口老龄化是国家的一项长期战略任务。①参见 《老年人权益保障法》第一章第四条 (2012年12月28日修订)。

虽然家庭的内涵一直在演化并正在扩展和多样化[23](P1),但家庭一直是满足老年人日常生活需求的最重要机制[24]。随着社会经济的发展及老年社会保障制度的推行,从家庭养老向社会养老转变是社会的一大进步。[25]中国的社会转型同样酝酿着养老方式的转变,但家庭养老具有社会养老难以替代的亲情交流和代际关怀,也能避免国家背负沉重的养老财政负担,加之中国老年人口的庞大数量、“未富先老”的社会现实,以及千百年来传承下来的尊老、敬老文化传统,使我们在现阶段必须依然重视家庭养老、依靠家庭养老。尤其是在社会养老保障体系建设相对滞后的农村地区,家庭养老在较长时期内仍将是主要的养老方式。2015—2050年是中国大批独生子女父母进入老年的关键时期[26](P6);中国农村地区因较低的经济发展水平和持续的人口乡城流动而使老龄化程度更严重,家庭的养老能力也更欠缺。在加快社会养老步伐的同时增强家庭养老能力,已成为中国应对人口老龄化、解决老年人口问题的内在要求。

四、化解家庭风险保障家庭安全的对策建议

即便中国家庭体系的相对完整和功能的尽力维系在世界范围内堪称典范,但不可否认的是,家庭的功能及自我保护能力仍不断被削弱,养老资源的稀缺和养老需求的增长更成为一对矛盾。在此时代背景下,国家应该反思包括生育政策在内的各项社会政策,尽快建立和完善社会保护机制,通过制度化设计巩固家庭体系、增强家庭能力、分担家庭风险、降低社会风险,使社会和谐、可持续发展。

(一)完善计划生育政策以规避 “四二一”结构家庭风险

“四二一”结构家庭的风险是社会转型期家庭风险的集中体现。规避 “四二一”结构家庭风险的根本途径是减少乃至消除由独生子女政策所产生的独生子女家庭。

独生子女政策实施的目标是控制中国人口过快增长,降低国家人口过多的风险。从政策效果来看,这一目标已经顺利达到。中国的人口自然增长率已由20世纪50年代的20‰以上降至2011年的4.79‰。[27]然而,社会宏观政策目标的实现是以中微观家庭和个人利益受损为代价的,独生子女政策已经把众多的家庭带入较高的风险之中,并且还在影响着整个社会中独生子女家庭的比例。独生子女政策持续的时间越长,独生子女家庭的比例越高,独生子女家庭和社会积累的风险就越高。[28](P252)

国家应尽快完善目前的计划生育政策,鼓励“双独”夫妇和符合政策条件的夫妇生育二孩,在适当的时机逐步放开 “单独”二孩的政策,进而过渡到每个家庭都能生育至少两个孩子。这一方面可以避免政策意义上的独生子女家庭继续累积,另一方面可以缩小当前和未来的 “四二一”结构家庭的规模,从根本上化解 “四二一”结构家庭的风险。

(二)制定专项制度以降低 “四二一”结构家庭风险

降低 “四二一”结构家庭的风险,无论在道义上还是在公众期望上,政府都责无旁贷。目前中国政府已经针对部分风险因素制定了相应的法规、制度。如针对独生子女的意外伤残和死亡,《中华人民共和国人口与计划生育法》规定,“地方人民政府应当给予必要的帮助”;2007年试点了 “全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度”,规定 “独生子女死亡后未再生育或合法收养子女的夫妻,由政府给予每人每月不低于100元的扶助金,直至亡故为止;独生子女伤、病残后未再生育或收养子女的夫妻,由政府给予每人每月不低于80元的扶助金,直至亡故或子女康复为止”。2008年汶川地震之后,国家人口和计划生育委员会下发了 《关于做好地震灾区子女伤亡家庭有关扶助工作的通知》等,规定:“在受灾地区全面实施计划生育家庭特别扶助制度,对地震灾害中独生子女死亡或三级以上伤残的家庭,全部纳入制度范围,给予定期扶助;在灾后重建过程中,要积极协调相关部门制定体现对计划生育家庭优先优惠的社会经济政策”。国家还探索建立了农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,并推动该项制度与新农保的衔接。《人口与计划生育法》也对计划生育家庭的经济帮扶措施做出了相关规定,“地方各级人民政府对农村实行计划生育的家庭发展经济,给予资金、技术、培训等方面的支持、优惠;对实行计划生育的贫困家庭,在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目和社会救济等方面给予优先照顾”。2004年开始在全国范围内逐步建立农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,并“与地方现行计划生育奖励优惠政策和各项帮扶救助措施紧密结合,逐步形成较为完善的计划生育利益导向机制”;奖励扶助标准在2009年进一步提高,对符合条件的奖励扶助对象,奖励扶助标准从每人每年不低于600元提高到每人每年不低于720元。中央财政按照基本标准,对西部地区负担80%、中部地区负担50%。2009年,国家人口计生委、人力资源和社会保障部与财政部联合下发 《关于做好新型农村社会养老保险制度与人口和计划生育政策衔接的通知》,要求 “及时推动将农村计划生育家庭养老保险融入新农保之中”,“积极研究制定鼓励支持农村独生子女和双女父母参加新农保的政策措施”,“切实做好新农保制度与农村部分计划生育家庭奖励扶助制度的衔接”等。

尽管国家已在降低 “四二一”结构家庭风险,尤其是独生子女死亡伤残风险和独生子女父母养老风险方面进行了初步探索,但奖扶金额和措施在目前的经济发展水平和物价水平下,却是杯水车薪,象征意义大于实际作用。随着第一代独生子女父母渐入老境,除了经济方面国家应加大资金投入和保障力度外,更重要的是针对 “四二一”结构家庭风险建立制度性保障并提供相关服务,如设立独生子女家庭风险基金,制定独生子女家庭税收减免/投资优惠政策,独生子女社会化促进政策,建立 “失独”父母养老互助护理机构,完善子女收养制度、人工辅助生育制度、独生子女就业/婚育帮扶制度、社区日间服务中心/托老/养老机构配套建设制度等。

(三)制定家庭发展政策以保护家庭制度并增强家庭抗风险能力

“四二一”结构家庭仅仅是家庭的一类代表,现代家庭正被历史发展的大潮裹挟,“身不由己”地变小变弱。保护家庭制度、让家庭在风险社会中保持和发挥安全阀的功能是各国政府的共同呼声。由于家庭不仅是各种社会政策最终发挥作用的地方,也是社会政策促进社会整体功能有效发挥的焦点[29],因此近年来各国均致力于家庭发展政策的制定。

中国虽然已采取了一些针对家庭风险的社会应对措施,但总体来看,核心问题是政策缺乏家庭指向。迄今为止,政府出台的一系列涉及婚姻、生育、医疗、养老等与家庭密切相关的政策,大多针对相应的个体,最多考虑了问题家庭或边缘人群,对于一般家庭缺乏整体考虑,即使个别针对家庭的政策,也是 “亡羊补牢”多于“未雨绸缪”。事实上,保护家庭制度并增强家庭能力应该是家庭发展政策的原则;通过制度保障家庭成员个体的健康水平、增强风险意识和避险能力,保障家庭成员间的良好关系、增强其自助和互助能力,保障家庭作为一个整体的基本功能、增强其与社区和社会的互动能力,应该是家庭发展政策的基本目标。

特别地,针对家庭养老风险的家庭发展政策应包括个人健康促进政策、困难家庭经济补助政策、家庭成员 “分而不离”①即老年人与已婚子女分开居住,但住得近一些。的住房保障政策、中老年 “空巢”心理干预政策、异地老人投靠子女养老支持性政策、失能老人甄别及日常护理提供政策、临终关怀服务提供政策等。

(四)建设全面的社会保障体系以分担家庭风险,提升基本安全感

公民拥有安全感是和谐社会的基本要求。转型社会中风险因素增加、竞争压力加剧,而家庭功能弱化、社会保障网不足、公平正义缺失,使人们普遍缺乏安全感。建设全面的社会保障体系,提供网底式的社会安全保障,分担家庭风险是构建和谐社会的重要环节。

中国1978年以来经济体制改革的成功伴随着社会发展的相对乏力,社会转型期财富重新聚集与分配,体制、机遇与个人能力等因素相互交织,贫富分化现象严重、社会矛盾突出。政府充分意识到这些问题,加大了社会发展的步伐。按照构建社会主义和谐社会的目标和要求,目前中国正在加速进行社会保障体系建设,从覆盖城乡的最低生活保障制度的构建,到全民医疗保险、全民养老保险制度体系的形成,再到保障性住房及其他福利供给的大幅度增长,普惠性的社会保障制度,这些都构筑了家庭安全的外部保障体系。其中,养老保障、医疗保障和养老服务社会化体系的建设与完善,无疑将减轻家庭养老压力,给包括 “四二一”结构家庭在内的中国家庭以最基本的安全感。

[1]张为民等:《关于独生子女的基本特征分析及政策建议》,载 《中国信息报》,2008-11-25(1)。

[2]王广州:《中国独生子女总量结构及未来发展趋势估计》,载 《人口研究》,2009(1)。

[3]丁志宏:《谁为农村独生子女家庭养老——农村独生子女家庭经济状况及养老问题研究》,北京,经济科学出版社,2011。

[4]宋健:《“四二一”结构:形成及其发展趋势》,载 《中国人口科学》,2000(2)。

[5]Quanbao,Jiang &Jesu's J.Sa'nchez-Barricarte.“The 4-2-1Family Structure in China:A Survival Analysis Based on Life Tables”.Europe Journal of Ageing,2011,8 (2):119-127.

[6]齐险峰、郭震威:《“四二一”家庭微观仿真模型与应用》,载 《人口研究》,2007(3)。

[7][28]潘金洪:《独生子女家庭养老风险研究》,北京,中国社会出版社,2009。

[8]姚远:《中国家庭养老研究述评》,载 《人口与经济》,2001(1)。

[9][18]宋璐、李树卓:《当代农村家庭养老性别分工》,北京,社会科学文献出版社,2011。

[10]赵仲杰:《北京城区独生子女家庭的养老问题研究》,北京,知识产权出版社,2012。

[11]宋健:《中国农村人口的收入与养老》,北京,中国人民大学出版社,2006。

[12]夏传玲、麻凤利:《子女数对家庭养老功能的影响》,载 《人口研究》,1995(1);桂世勋、倪波:《老人经济供给 “填补”理论研究》,载 《人口研究》,1995(6);郭志刚:《中国老年妇女户居类型选择的影响因素》,载 《人口研究》,1996 (5)。

[13]陈皆明:《投资与赡养——关于城市居民代际交换的因果分析》,载 《中国社会科学》,1998(6);彭希哲、梁鸿:《家庭规模缩小对家庭经济保障能力的影响:苏南实例》,载 《人口与经济》,2002(1)。

[14]Zimmer,Z.&J.Kwong.“Family Size and Support of Older Adults in Urban and Rural China:Current Effects and Future Implications”.Demography,2003,40 (1):23-44.

[15]风笑天:《城市独生子女父母的老年保障问题》,载 《北京大学学报》(哲学社会科学版),1991(5)。

[16]马忠东、周国伟:《市场转型下的老年供养研究》,载 《人口研究》,2011(3)。

[17]Ikels,C.“Long-term Care and the Disabled Elderly in Urban China”.In J.Sokolovsky(ed.).The Cultural Context of Aging:Worldwide Perspectives.Second Edition.Westport,Ct:Bergin &Garvey,1997;陈树强:《成年子女照顾老年父母日常生活的心路历程——以北京市15个案例为基础》,北京,中国社会科学出版社,2003。

[19]宋健、黄菲:《中国第一代独生子女与其父母的代际互动——与非独生子女的比较研究》,载 《人口研究》,2011 (3)。

[20]Goldstein,M.C.&C.M.Beall.“Modernization and Aging in the Third and Fourth World:Views from the Rural Hinterland in Nepal”.Human Organization,1981,40(1):48-55;Whyte Martin King.“Continuity andChange in Urban Chinese Family Life”.The China Journal,2005,53:9-33;王跃生:《当代中国家庭结构变动分析》,载 《中国社会科学》,2006(1)。

[21]Thompson,E.& N.Krause.“Living Alone and Neighborhood Characteristics as Predictors of Social Support in Later Life”.Journals of Gerontology:Psychological Sciences and Social Sciences,1998,53B(6):354-364.

[22]连玉明:《中国社会管理创新报告No1:社会管理科学化与制度创新》,北京,社会科学文献出版社,2012。

[23]苏珊·纽曼:《独生子女:欢乐与挑战》,上海,文汇出版社,2004。

[24]Pamela,Doty.“Family Care of the Elderly:The Role of Public Policy”.Milbank Memorial Fund Quarterly,1986,64 (1):34-75;Abel,Emily K.“Family Care of the Frail Elderly:Framing an Agenda for Change”.Women's Studies Quarterly,1989 (1 &2):75-86.

[25]张敏杰:《中外家庭养老方式比较和中国养老方式的完善》,载 《社会学研究》,1994(4)。

[26]桂世勋:《独生子女父母年老后的照顾问题——上海与东京老龄化对比研究》,上海,华东师范大学出版社,1996。

[27]《中华人民共和国2011年国民经济和社会发展统计公报》,http://news.xinhuanet.com/politics/2012-02/22/c_111556411_4.htm。

[29]张秀兰、方黎明、王文君: 《城市家庭福利需求压力和社区福利供给体系建设》,载 《江苏社会科学》,2010 (2)。