人力资源效能监测体系研究:以C机场集团为例

● 范鹏 周浩 文菲

■责编 / 张新新 Tel: 010-88383907 E-mail: hrdxin@126.com

最大程度开发人力资源效能一直是人力资源管理的重要目标。然而,企业人力资源效能产出具有目标多元、不易衡量、界定模糊等特性,导致企业难以进行监测,给人力资源管理工作造成了巨大的困扰。本文立足于机场行业的生产运营特征,建立了一套人力资源效能监测体系,旨在帮助企业实现对人力资源效能产出的准确衡量,对人工成本投入的有效管控和人员增长的有效控制。

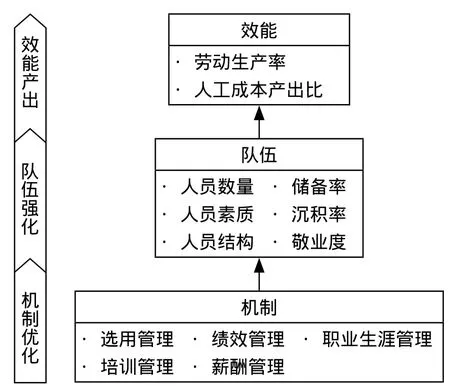

图1 人力资源管理作用机制

一、人力资源效能监测体系的内涵及意义

人力资源管理作用机制分为人力资源管理机制、人力资源队伍、人力资源效能三个层次,三者是层层递进的关系。人力资源管理机制的导向使人力资源队伍产生变化,人力资源队伍又创造出人力资源效能。人力资源效能包括劳动生产率、人均营收、人均利润、人工成本投入产出比等能够反映人力资源创造价值的指标;人才队伍包括员工的结构、素质、数量、储备率、敬业度等指标,构成了人才队伍的战斗力;人力资源管理机制是由选用管理、绩效管理、职业生涯管理、培训管理、薪酬管理等职能组成,是塑造员工队伍的特定模式。

人力资源效能是最终的产出,也是客观地衡量机制运行、队伍强化效果的最终标准,直接反映了人才投资的收益和人力资源战略目标的实现情况。因此,本文把人力资源管理监测的对象聚焦于这一层次,力图搭建一个人力资源效能监测体系。人力资源效能监测体系的构建大致由三步完成:首先,从人力资源管理作用机制出发,着眼于效能这一层次,结合企业人才发展战略规划,通过选取一系列科学且可量化的指标,搭建起适用于企业各个领域的人力资源效能监测指标体系;其次,结合人才盘点、人员定岗定编、外部标杆采集等各项技术,形成一套岗位与员工配置的统计关系,并为指标体系推算出合理的目标值;最后,利用统计关系和目标值两种结果,对企业全盘、各层级、各部门实施“结果监控”和“过程监控”两种模式的管理。

效能监测结果能够使企业人力资源部门看到在人力资源上的投入和花费,更重要的是看到人力资源的有效产出和收益,准确识别那些明显改善人力资源效能的管理活动,保证有限投入的最佳回报,力求人力资源效能最大化;同时,协助企业管理者了解战略执行实施的情况,进而实现压力倒逼,推动人力资源管理转型、人工成本精细化控制、人员规模集约化扩大。效能监测过程则帮助人力资源部了解战略实施的动态,准确地诊断人力资源活动的问题,通过及时提醒与干预,辅导业务部门调整人力资源管理策略,以确保人才规划战略落地实现。

二、人力资源效能监测指标的选取

搭建效能监测体系的一个关键环节是效能监测指标的选取,建立科学系统的评价指标体系是正确评价人力资源效能的前提和基础。指标的选取需要强调管理和战略目标之间的关联,具有使用的实用性和目标的现实性。因此,在指标选取方面,应遵循几个基本的原则:

1.战略性。对接企业发展战略,承接企业战略目标,准确把握战略目标对人力资源效能的管控要求;立足于战略,以企业战略发展思想为指导,以战略内容为纲,来确定指标的选取,不同的企业战略,会对应不同的效能指标。

2.全面性。整体地反映企业各个层级(从岗位到部门再到企业管理层)人力资源效能情况,全面地实现对获取投资人力资源、回报人力资源、开发人力资源以及维持和保护人力资源等全过程的评测和监控。

3.导向性。通过对过程和结果的关注,使企业的所有人员不但能够清楚地了解人力资源投入的种类和数量,还应该对人力资源的产出有清晰、正确的认识。正向激励引导,促进精细化管理转型和人员配置使用优化。

4.可视性。反映人力资源效能产出的各指标应该可量化、数字化、表格化、显性化。

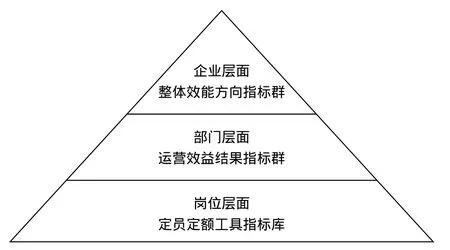

此外,企业的组织架构是分层次的,不同层次的组织单元战略目标和价值定位也不尽相同,不同层次的管理者,对于效能关注的角度也有差异。效能监测指标体系的搭建要体现层次感,同时,要具备一定的逻辑性和秩序。监测指标体系自下而上可以组成一个呈金字塔形的层次体系(见图2),包括:

图2 上哲效能监测指标金字塔形层次体系

1.整体效能方向指标群。企业层面指标位于金字塔顶部的指标体系指明企业战略发展的方向,反应企业整体人力资源效能水平,衡量企业人才战略目标的完成情况,实现对企业人工总成本的管控、对人员总数量的控制。这一层次上的典型指标或变量有:人均人工成本、人均生产效率、人均增长率、人均利润率等。可能还包括通常行为学方面的软指标,比如职工满意度、客户满意度等等。

2.运营效益结果指标群。部门层面指标位于金字塔中部,能有效地评价部门人力资源管控效果,精确体现部门人力资源效能,既能承接企业层面的人才规划战略方向要求,又引导岗位层面的人员配置优化。同时,对二级部门形成正向激励引导,倒逼人力资源管理转型,有效推动二级部门自我优化。

3.定员定额方法工具库。岗位层次的监测方法位于金字塔塔底,它奠定了整个指标体系的基础,是岗位配置人员的客观标准,有效地展示“人—岗”之间准确的数量对应关系,成功地解决人力资源需求与供给之间的矛盾,保证部门管控的真正落地实施,支撑企业层指标对于整体人力资源效能优化。

指标体系的传导机制是自上而下的,通过指标的层层分解,管控目标的层层传递,保障人力资源战略规划的层层落地;指标体系的作用机制则是自下而上的,岗位层面奠定基础,部门层面承上启下,企业层面指明方向。

指标选取原则确定之后,在实际应用过程中,要根据具体企业的客观情况,确定适宜的指标。首先,解码企业发展战略,遵循指标选取原则,筛选出支撑衡量目标完成的企业层面的大指标,通过将大指标层层分解,形成管控部门效能的小指标,再分解小指标最终传递到岗位,建立完整指标体系。

其次,综合应用行业标杆、战略倒逼、趋势外推、需求汇总等技术方法,结合企业行业特征以及企业的发展阶段,确定各个层面指标的目标值。以上提及的四种技术方法,分别有不同内涵:行业标杆法通过采集行业原始数据,再把原始数据过滤为企业能够参考的数据,对照行业内优秀企业的数据,为自己制定合理的目标;战略倒逼法是通过梳理和解码企业战略,提炼支撑企业战略目标完成的指标,并通过层层分解,将任务下放到企业各个层面;趋势外推法通过收集和分析历史数据,找到各项指标随时间的动态变化轨迹,考虑影响变化趋势的主要因素,剔除历史偶然因素,进而推断其未来走向;需求汇总法通过工作量计量等手段,将各类岗位工作人员与业务量分别进行拟合,确定各岗位实际人员需求,经过统计求和确定需求总量。

最后,采用授权式指标管控和主动式效能管控相结合的管理模式,利用以上选定的指标对企业全盘、各层级、各部门倒逼管理。授权式指标管控,通过下放效能指标,直接管控结果。例如:要求XX部门劳动生产率不得低于XX,超出部分不予核定人工成本,提高后则给予奖励,这样通过劳动生产率将指标包干到部门,实现“管理后置”;主动式效能管控,在现有运行模式下,明确企业发展、业务量增长与业务部门的人员配比关系,业务部门与职能部门的人员配比关系,业务人员与职能人员,与管理人员之间的配比关系,各业务岗位与其相关影响配置因素关系(精确到各岗位),保障在企业业务高速成长中使用科学的原则方法主动核定人员编制,参与人力资源配置的过程,使“管理前倾”。

三、C机场集团人力资源效能监测体系设计

(一)案例背景

机场作为一个典型的劳动密集型行业,人力资源效能更是企业管控人工成本,控制人员数量,提高人才投资收益,落实人才发展战略的关键。C机场集团是一家以经营机场港口和提供空港衍生服务为主的大型国有企业,同时也是D机场集团的下属集团,员工4200多人,二级部门(含子公司)25个。由于国企体制和政策限制等原因,导致在企业各个层面的人力资源管理上都存在一些问题:

1.人工成本管控力度不足。严控人工成本,不仅是企业人力资源内在目标,更是C机场上级企业D机场集团管控人工成本的要求。由于2010年航站楼扩建造成的人员大幅增加,人工成本被大幅拉升。同时劳动政策规制日益严苛,人才价格开始上浮,工资刚性增长的客观需求也拉动了单位人工成本上升以上两个客观原因,拉低了人工成本投入产出比,人均效能大幅降低。

2.人力资源用工需求不尽合理。机场的业务涉及地勤、安检、货运、酒店、售票等各个方面,岗位设置更是繁杂多样,对人才需求种类各异。因此,人力资源部门对于业务部门的人员需求分析没法面面俱到,业务部门自身对目前岗位人数配置也缺乏精确的标准,对未来人员的增加的信息不对称。各业务部门与人力资源部门在“要人”与“供人”方面存在信息不对称。

3.企业人员配置结构失衡。由于行业因素、历史因素和体制因素等所限,C机场集团人才人员配置工作的制约和挑战一直存在,造成某些部门存在机构臃肿、人员冗缀,各个序列之前人员配比不尽合理,专业技术人才稍有短缺。人员配置的失衡导致人力资源整体效能难以最优化。

(二)设计思路及成果展示

C机场集团人力资源管理者敏锐地关注到由于行业特殊性、历史因素以及自身体制的一些限制,(如扩建造成的人员井喷式增长,安检等劳动密集型业务不能外包等形成的挑战,国企保证就业率的社会责任角色)人力资源效能将成为制约企业成长的瓶颈,力图推动形成一套效能检测体系,于是邀请上哲咨询公司为其提供专业服务。

我们注意到,不同层次的管理者,对于效能关注的角度也有差异。企业高层管理者关心企业人力资源整体效能产出,关心人工成本投入管控与收益的总体情况以此评价人力资源管控效果,衡量人力资源管理的结果对组织的贡献程度;中层部门管理者更加立足于本部门的人力资源供给与需求的动态平衡,着眼于对人工成本的管控是否达到集团的考核要求,对人力资源的调配能不能有效支撑企业战略目标;作为最接近一线的基层管理者,最关心的自然是有没有足够的人员供以调配,岗位的配置能否顺利完成指派的任务,履行好岗位职责。针对实际面临的问题,根据不同层次管理者的差异性需求,结合机场行业特征和战略体现的人力资源管控导向,我们为C机场集团量身订做了一套人力资源效能监测体系,该体系的设计分为企业层、部门层和岗位层。

1.企业层指标的设计思路及成果

企业层指标,承接C机场集团战略思想,服务于人力资源战略规划,聚焦机场人力资源整体的大效能,支撑企业宏观战略目标,强调反映整体劳动效率以及人工成本整体管控情况,关注人力资源投入产出效益。因此,指标选取要精炼、宏观、具有普遍代表性。指标包括劳动生产率、人工成本投入产出比、人均人工成本增长率等。劳动生产率、人均营收是反应企业整体运营效益的关键性指标,结合机场具体业务,在这里用人均处理折算吞吐量来衡量,是员工工作效率以及人均劳动价值创造成果最直接的反映;人工成本产出比反映人力资源的收益率,衡量投资的回报率;人均人工成本增长率反映对人工成本管控情况,需要对比劳动生产率或者人均营收增长率,前者的值应该低于后者(见表1)。

表1 效能监测体系高层用表部分举例

2.部门层指标的设计思路及成果

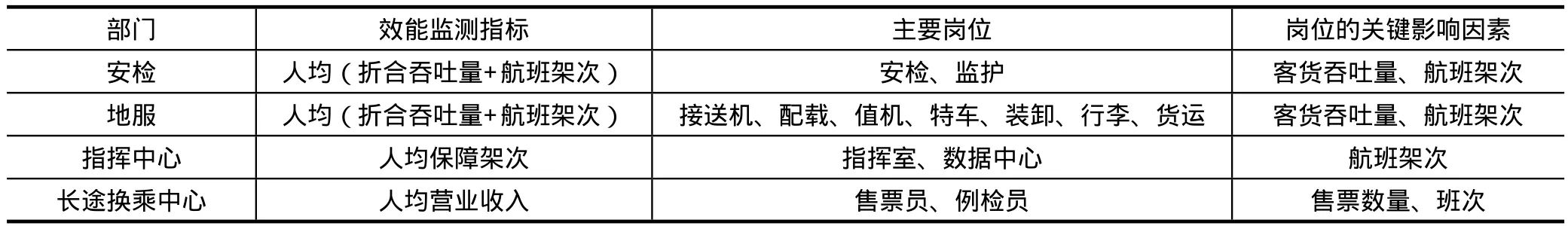

部门层次的指标,是对部门的管控和监测,既要承接C机场集团人力资源整体战略,体现企业人力资源管控思路和导向的要求;也要因地制宜,结合实际,提出符合部门业务特点的指标,并形成正向激励引导,即人均效能指标值越高越好,有效推动二级部门进行自我优化。同时,倒逼业务部门控制部门人员数量和人工成本,提高人员工作效率,实现人均效能的提升。此外,为增强操作性,指标尽量,控制在3个以内(见表2)。

我们针对C机场集团的所有二级部门,结合业务定位以及业务职责属性,将所有部门分为四个板块:职能板块、经营板块、业务一线板块、业务二线板块。结合集团管控模式,职能板块部门层效能监测指标为人均服务员工数,通过这个指标的考核来提高人员工作效率;经营板块部门层效能监测指标为人均利润或者人均营收,以此反映人均效能的提升。

对于情况比较复杂的业务一、二线部门,我们进行了大量管控定位的研讨和政策研读,同时通过实地走访摸清了部门覆盖的所有业务,最终识别出衡量这些部门人力资源效能的指标,建立了部门效能监测指标体系。指标提取结合业务部门具体业务以及影响岗位人数变化的关键动因,能够有效反应人力资源效能产出与部门人数呈正相关变化趋势。

3.岗位层指标的设计思路及成果

(1)岗位层指标的内涵及意义。岗位层效能监测是构建整个人力资源效能监测体系的基础,是人力资源效能监测指标体系传导机制的最终环节,是人力资源效能监测指标体系作用机制的出发点。人员数量的精确控制由它来实现,人工成本的有效管控由它来落地,未来岗位人员数量配置由它来精准预测。它是解决人力资源部门“供人”与业务部门“要人”之间矛盾的一把钥匙,是管控业务部门人员配备、人工成本投入及人员动态变化的工具箱,是监测业务部门人员工作效率、工作饱和度及流程优化程度的仪表盘。

岗位层效能监测指标通过梳理每个岗位工作人员工作流程及工作内容,进行精确的人员定编,进而找出岗位人数与业务量之间的精确关系,搭建起科学合理指标体系。在实际操作中的意义表现在两个方面,一方面是对岗位人员配置现状的诊断,核实岗位人数配置是否合理,合理值应该是多少;另一方面,是预测未来随着业务量和固定资产的增加,人员数量的增加值应该是多少。

(2)工作思路及步骤。根据前面部门层对业务的划分,我们将C机场集团420余个业务岗位分为一线板块和二线板块。两板块岗位的人员需求存在显著差别,一线板块与航班时刻关联度较大,人数众多,人员需求具有很大波动性,采用时刻计量法,通过工作饱和度来进行监测,这样的有安检员、服务员、装卸工等;二线板块属于保障类,人数较少,人员需求波动较为平稳甚至不发生波动,采用工作计量法,通过人均服务量来监测。接下来,我们经过细致地跟班取数,梳理工作流程,建模分析,通过岗位定员定编等技术手段,找到岗位人数与业务量之间的精确关系,并找出影响各岗位人数变化的“关键动因”,计算出岗位工作的劳动定额,完成指标体系建立。指标完成后,我们又用2周时间全面检查各项监测指标是否符合行业规范、政策要求和集团公司管控导向,考虑了缺勤率、年休假等实际情况的影响,并与人力资源部及其他部门的相关同事逐一讨论、检查指标的可操作性,最终形成了目前的成果,并制作出岗位人员定员定额操作手册。

表2 部门层效能监测体系部分举例

(3)岗位层的部分成果展示及指标解释

表3 岗位层人力资源效能监测指标部分举例

如表3所示,关键动因是指岗位影响人员配置数量决定性的因素;劳动定额是指在饱和度不变的情况下,每个人的工作效率值。以指挥员为例,决定指挥员人数配置变化的关键动因是航班架次,劳动定额是29,指在既定的合理劳动饱和度下,每人每天指挥29架次飞机。从另一个动态的角度来看就是:航班架次每天每增加29架次,就需要增加一名指挥员。

(三)使用说明

体系建立后,通过科学有效地应用才能真正保证企业战略落地实施,保障战略目标的实现。企业层是大效能目标,部门层是小效能目标,岗位层是结构性自审技术和标准。不同层次的人力资源效能监测指标体系,使用者不一样,目标值选取的方法要因势利导,使用方法也要因地制宜。

1.目标值的确定

企业层是“大效能指标”,由于机场业务的复杂性,大效能目标值不能是各业务部门小效能目标的简单算数加和,因此不能通过需求汇总的方法来确立目标值(如动力能源部与地服两部门效能指标完全不一样,无法直接加总)。所以,应该使用趋势外推、战略逆推和行业标杆相结合的方法。首先,利用历史数据,找到选取的指标随着时间推移的发展趋势,通过趋势外推,预测目标值所在位置和区间;其次,战略解码,使用战略逆推法确立大效能范围和程度;接下来,通过行业标杆,对照行业同等级管理先进的机场集团的数据,确定大效能具体目标值。

部门层是“小效能指标”,一方面由于C机场集团尚未建立人力资源效能监控的传统,目标核定缺乏历史数据支持;另一方面由于不用机场各个部门的具体配置各有差异,行业对标数据也缺乏科学的参考性。所以,小效能指标值的确定需要综合运用战略逆推、趋势外推与需求汇总相结合的方法。

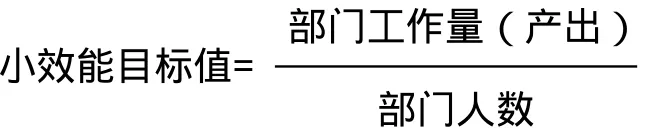

部门层小效能指标值是一个分数,分子是部门工作量(产出),分母则是部门人数。首先,要确定分子部分,在大效能指标确定的情况下,根据机场历史数据,利用C机场集团历史数据,通过相关性分析,对于那些部门工作量(产出)与大效能指标具有很强相关性的指标(如空港公司的营业额与集团业务量之间可能会存在一定相关性),利用趋势外推,找到它们之间的函数关系,确定小效能目标值的部门工作量的目标值;对于两指标之间不存在明显相关关系的部门(如动力能源公司明年预计新增设备数量,和集团业务量不存在如此明显的相关关系,这个用趋势外推不出来),只能通过战略逆推通过分析C机场集团战略规划里对于未来业务成长的需求(财务、流量),找到企业战略目标业务值与部门工作量之间的联动关系,进而推演目标值。综合趋势外推与战略逆推两种方法,结合C机场集团高层对总产出的目标要求,确定各部门工作量,也就是小效能目标值的分子部分。

接下来,是确定分母部分,分母是部门人数,是各个岗位人数的加和,岗位层的“定员定额”工具箱找到了业务量与业务人员配比关系,建立了业务岗位动态配比模型,将各类人员与业务量分别进行拟合,得出各类岗位准确人员需求数,使用需求汇总的方法得到各部门的配置总人数。然而,由于岗位层面指标体系建立在合法用工、现有流程与岗位设置、安全服务质量等不变的前提上。当前提条件发生改变时,如果岗位设置变了,流量增加导致岗位要增配人(劳动强度更大,需要换班更加频繁),或者流量增加导致需要增配岗位,这个时候,则要充分考虑这些因素的变动对模型的影响,对工具箱的统计关系和建立的模型进行修正,以得到精确的预测人数,保障指标值的准确性。

2.目标倒逼管理

大效能指标关注者是高层管理者,监测过程中不仅要静态地审视目标值的阶段性完成情况,更要关注目标动态执行程度。小效能指标关注者是部门中层管理者,指标既“承上(企业层)”,又“启下(岗位层)”,将整个体系串联在一起。随着历史数据跟踪和行业对标数据库的建立,在使用过程中,我们建议C机场集团采用授权式效能管控方法,为二级部门下发人才效能指标,将指标分解落实到各个部门,形成正向的激励引导。有效推动二级部门进行自我优化,积极推动排班优化等一系列提高人均效能的举措。

岗位层指标是从微观的层面研究岗位人数与业务量之间的精确关系,利用需求汇总的方法,进一步确定一个队室、一个科室、一个部门的实际需求人数,以及精确预测未来随着业务量不断增长,应当配备的人数。在实际使用过程中,对人员配置的过程进行干预,我们将把C机场集团所有岗位人员需求根据关键影响因素进行分类,如:人员需求与架次正相关岗位——机务人员,人员需求与客运业务量正相关岗位——安检员、值机员等。通过将各类人员与业务量分别进行拟合,得出各类岗位人员准确需求数,最终加和汇总,得到人员需求总量,提前对人力资源需求预测和规划。

综上所述,C机场集团人力资源效能监测体系涵盖企业管理各个层面,自下而上整体地支撑企业人力资源管理,作用于人力资源效能的衡量与评价,服务于企业人员数量、人工成本的管控。整个体系既立足于企业人才规划战略,依据企业的战略目标选取各层次指标来支撑目标的实现,又结合了各业务模块实际需求,实际解决各个具体业务遇到的问题。宏观层面上,该体系实现了对人力资源整体管理调结构、促转型;微观层面上,该体系实现了对人员数量实现管数量、提质量。通过搭建这个体系,C机场集团形成了一套从上到下,从下到上的双边监控系统,不仅解决了人力资源用工需求的难题,有效地倒逼各部门完成人工成本的管控;而且促进了劳动生产率的提高和人力资源效能的提升;更重要的是,使人力资源管理数字化、可视化、显性化,让人力资源工作成效有了直观的评判依据,有助于体现人力资源工作的价值。

1.Mark A.Huselid,SusanE.Jackson,RandallS.Schuler.Technical and strategic human resource effectiveness as determinants of fi rm performance.Academy of Management Journal,1997,40(1):171-188.

2.Ming-Ten Tsai and Li-Min Chuang.Development of a human resource management effectiveness measurement model in Taiwan.The Journal of American Academy of Business,2005,3(2):44-48.

3.Stephen TT,TEO,CrawfordJ.Indicators of Strategic HRM Effectiveness:A Case Study of an Australian Public Sector Agency during Commercialization.Public Personnel Management,2005,34(1):1-171.

4.Cynthia A.Lengnick-Hall,Tammy E.Beck, Mark L.Lengnick-Hall.Developing a capacity for organizational resilience through strategic human resource management.Human Resource Management Review, 2011, (21):243-255.

5.Mark L.Lengnick-Hall, Cynthia A.Lengnick-Hall, Leticia S.Andrade, Brian Drake.Strategic human resource management: The evolution of the fi eld.Human Resource Management Review, 2009, (19):64-85.

6.穆胜:《平衡记分卡在KPI体重构中的运用》,载《中国人力资源开发》,2006年第5期。

7.彭剑锋:《人力资源管理概论》,复旦大学出版社,2005年版。

8.傅志明:《效能与效果:人力资源管理有效性的内涵》,载《中国人力资源开发》,2010年第10期。

9.戴夫·乌尔里克:《人力资源的四个新角色》,载《管理与财富》,2005年第11期。

10.李焕荣、苏敷胜:《企业人力资源管理效能研究》,载《工业技术经济》,2008年第12期。

11.赵瑞美:《人力资源管理效能研究评述》,载《科技管理研究》,2009年第10期。

12.王自强、王浣尘:《人力资源效能测评层次体系研究》,载《企业经济》,2004年第12期。