民事诉讼行为概念辨析

一、问题的提出

在法学理论研究方面,“行为论”一直是一种重要的研究视角和方法。就“行为论”的立场来看,任何法律都不过是人的行为规则,而人的行为则是法律规则的调整对象。对此,马克思曾精辟地指出:“对于法律来说,除了我的行为以外,我是根本不存在的,我根本不是法律的对象。我的行为就是我同法律打交道的唯一领域。”[1]168

在大陆法系,民事诉讼行为论作为民事诉讼法学上的一项基础性理论,历来具有举足轻重的地位。1910年,德国学者赫尔维希(Konrad Hellwig,1856-1913)发表了著名的《诉讼行为与法律行为》一文,首次对诉讼行为(Prozesshandlung)的概念、种类、条件、意思瑕疵等问题进行了系统的考察,该文的发表成为现代诉讼行为论诞生的标志。此后,德、日学者围绕诉讼行为问题展开了持续的研究,最终形成了一个体系庞大的理论体系。究竟何谓诉讼行为论呢?大陆法系学者一般认为,“诉讼过程、或者通过诉讼解决纠纷的过程本身表现为双方当事者和法院所从事的一系列行为的累积。将构成诉讼的这些行为作为一个整体,并在与实体法学中关于法律行为的一般理论相对比的前提下对其一般性质进行的讨论,就是诉讼行为论。”[2]134

比较而言,英美法上不存在大陆法系那样的诉讼行为理论体系。在英语中,甚至很难找到一个单词与“诉讼行为”对应,只能勉强使用“procedural act”来指称它。但是,这并不意味着英美学者不重视对诉讼行为现象和理论研究。事实上,英美学者也把民事诉讼看成是各种诉讼行为的总和。正如《布莱克法律词典》对“程序(proceedings)”一词的解释,它是指“诉讼正常、有序的推进过程,包括从诉讼开始到判决作出这段时间内的所有行为和事件(all acts and events)”。[3]1242而且,二十世纪五、六十年代,美国还形成了独树一帜的“行为主义法学”(Behavioristic Jurisprudence)流派,他们提出了“法即行为”(law as behaviors)的观念,用以取代分析实证主义法学派“法即规则”(law as rule)的观点。正如该学派的代表人物唐·布莱克(D.Black)所宣称的那样,“法律存在于可以观察到的行为中,而非存在于规则中,虽然在法学语言和日常语言中,规则或规范的语言被广泛使用,但从社会学的观点看,法律不是律师们认为有效的东西或有约束力的箴规,而是可以观察到的法官、警察、检察官或行政官员的安排。”[4]1086

在我国大陆地区,学者大约是从二十世纪九十年代中期才开始关注民事诉讼行为理论。由于基础概念使用的混乱和理论研究的匮乏,严重制约了民事诉讼行为理论研究的深入。我们知道,任何理论体系的构建都是从概念开始的,民事诉讼行为理论也不例外。按照德国诉讼法学家绍尔(Sauer)的说法,“诉讼行为之概念乃为诉讼法之中心”。[5]79可见,民事诉讼行为概念的厘定,直接关系着诉讼行为理论的研究范围和理论架构,在诉讼行为理论中居于基础性地位。基于此,对国内外有关民事诉讼行为概念的理解进行比较和剖析是非常必要的。

二、国内外学者对“诉讼行为”概念的多样界定

(一)大陆法系的相关学说

作为一种理论体系,民事诉讼行为论产生于大陆法系的德国。在德语中,“Prozess”意为“诉讼、起诉”,“handlung”意为“行为、行动、动作”,“Prozesshandlung”合称“诉讼行为”。一般认为,汉语中“诉讼行为”的表述,就是经由日本学者的媒介,而对德语“Prozesshandlung”的翻译。因此,厘定民事诉讼行为的概念,不能不将大陆法系国家和地区的诉讼理论作为切入点。

在德国、日本和我国台湾地区,学者们对“诉讼行为”的界定不尽一致。归纳来看,分歧主要集中在两个问题上:一是哪些主体的行为属于诉讼行为,即诉讼行为的主体范围问题;二是诉讼主体的哪些行为属于诉讼行为,即诉讼行为的限制因素问题。基于对这两个问题的不同认识,先后产生了如下五种代表性的观点:

第一种观点,“效果说”。该说主张,凡能够发生诉讼法上效果的行为,就是诉讼行为。该说以德国学者鲍姆杰尔铁尔(Baumgärtel)和日本学者三月章为代表。三月章曾明确地指出,在确定诉讼行为的概念时,历来存在“效果说”和“要件效果说”的争议;“站在前者的立场上,尽可能拓展诉讼行为的界限,探究其中要件由诉讼法规定的情形,同要件由私法规定情形的区别,然后以该原理为基础进一步研讨其间是否形成差异,这是一种正常的研究方法。”[6]311谷口安平也认为,凡是“能够在诉讼法上引起一定效果的行为就是诉讼行为”。[2]135目前,该说在德、日处于“有力说”的地位,已经对传统的“要件效果说”形成了挑战。

第二种观点,“要件效果说”。该说认为,诉讼行为是指法院和当事人实施的行为,其要件和效果均须由诉讼法明确规定。以罗森贝克(Rosenberg)为代表的德国传统理论均持这种观点。[7]440日本学者中村英郎也认为,“诉讼主体为审判机关和当事人,诉讼行为包括审判机关的行为和当事人的行为”,“诉讼行为是构成诉讼程序的诉讼主体的行为,它的要件和效果均由诉讼法规定”。[8]158-159按照该说的理解,诉讼行为的判断标准有三:一是必须由法院和当事人所实施,其他诉讼参与人的行为不属于诉讼行为;二是必须有诉讼法上的明确依据,否则便不属于诉讼行为;三是必须属于程序构成行为,①否则(如法官的任用、司法事务的分配、阅览诉讼记录等)不属于诉讼行为。在大陆法系,该说长期以来一直处于通说的地位。

第三种观点,“主要效果说”。有的学者提出,前述两种学说都无法解决这样的问题,即有些行为既能发生诉讼法上的效果、又能发生实体法上的效果,如当事人的起诉行为(可导致民法上诉讼时效中断)、诉讼中的抵销行为(可导致原告的请求不被法院支持)等,这类行为是诉讼行为、还是民事行为?为解决这一问题,就产生了“主要效果说”。德国学者穆泽拉克主张,在界定诉讼行为的概念时,“应当偏爱于借助于‘效力’的帮助,并且依照‘这些效力主要是发生在诉讼领域’——则是诉讼行为——或者还是发生于实体领域——则是民法上的法律行为——而确定界限”。[9]95-96按照“主要效果”归属的领域,前述的起诉行为属于诉讼行为,而诉讼中的抵销行为则属于民事行为。

第四种观点,“预期效果说”。该说主张,只有能发生行为人“预期的”诉讼效果的行为,才能称之为诉讼行为。例如,德国法学家洛克信就认为,诉讼行为是指“在诉讼程序中能够按照意愿达到所期望之法律效果,并促使诉讼程序继续进行之意识表示”。[10]222与第一种观点即“效果说”相比,后三种观点都对诉讼行为的范围作了某种限制,但限制的角度各有不同:“要件效果说”增加的限制是,诉讼行为的要件必须在诉讼法中有明确的规定;“主要效果说”增加的限制是,诉讼行为的主要效果必须发生在诉讼法领域;“预期效果说”增加的限制则是,诉讼行为发生的效果应当是行为人所预期的。

第五种观点,“广、狭义说”。该说主张,可以从广义和狭义两个角度来理解民事诉讼行为的含义。“狭义者,仅指诉讼法上所规定的诉讼活动参与者,所为能引起诉讼法律关系产生、变更、消灭的行为,需以意思表示为据;广义者,包括法院和所有诉讼活动的参与相关人员在诉讼中实施的行为,如证人、鉴定人、通译在诉讼中实施的行为,虽对诉讼法律关系没有直接影响,因其是为协助法院行使审判权而参与,故广义上言,也属于诉讼行为。”[11]6比较而言,前四种观点都否认其他诉讼参与人的行为属于诉讼行为,而这里的第五种观点对此则是有限地予以承认。

(二)我国学者的有关理解

在二十世纪九十年代以前,我国学者只在教科书中偶尔论及“诉讼行为”问题,专题研讨论文几乎没有。而且,对诉讼行为的讨论不是独立的,而是依附于“诉讼法律关系理论”之下的。教科书中通常的观点是,“诉讼行为”是能够引起民事诉讼法律关系发生、变更、消灭的法律事实之一种,它与“诉讼事件”相对应而存在。不同时期的教科书中有如下几种代表性的描述:

1991年杨荣新教授主编的《民事诉讼法教程》中认为:诉讼上的法律事实包括法律行为和事件两类。前者指主体有意识的活动,后者指不以主体的意志为转移的客观事实。引起民事诉讼法律关系发生、变更或者消灭的法律行为,通常称为诉讼行为。[12]39

1992年柴发邦教授主编的《民事诉讼法学新编》中认为:诉讼上的法律事实同引起实体法律关系发生、变更或者消灭的法律事实一样,可以分为两类:一是事件;一是行为。事件是不以人的意志为转移的客观情况。行为是指引起民事诉讼法律关系发生、变更或消灭的行为。[13]51

2007年江伟教授主编的《民事诉讼法》教材中认为:凡是能够引起民事诉讼法律关系产生、变更和消灭的事实,就称为诉讼上的法律事实。具体来说,包括诉讼事件和诉讼行为。事件是指不以行为人的意志为转移的法律事实。诉讼行为是指民事诉讼主体实施的能够引起一定的诉讼法上效果的行为。诉讼行为是民事诉讼上的主要法律事实。[14]13

2008年常怡教授主编的《民事诉讼法》教材认为:诉讼行为,是指民事诉讼法律关系的主体所实施的、能够引起民事诉讼法上效果的行为。具体是指法院、检察院、当事人以及其他诉讼参与人,根据民事诉讼法的规定,为参加民事诉讼所实施的行为。[15]88

二十世纪九十年代中期以后,有一批青年学者开始发表诉讼行为方面的专题论文,其中不乏对诉讼行为概念进行的重新认识。例如,有人认为,“动态民事诉讼中的诉讼行为,可表述为能够引起诉讼上的法律效果发生的诉讼行为”。[16]112有人认为,由于诉讼行为本身的复杂性,因而要给当事人诉讼行为下一个准确的定义的确不是一件容易的事,但在界定诉讼行为时至少应当考虑以下因素:其一,必须是依诉讼法规范而实施;其二,必须能够引起诉讼法上的效果,至于是否在当事人预期之内而在所不问;其三,必须能够构成诉讼程序,否则便不能算作是诉讼行为。[17]34-35还有学者认为,“诉讼行为,是指诉讼法律关系主体有意识地为使诉讼法律关系的产生、变更或者消灭而实施的行为”。[18]94总的来看,这批专题论文大多是对国外理论的介绍,没有结合我国的民事诉讼立法对诉讼行为的概念作深入探讨,也没有以诉讼行为概念为基础构建一套理论体系以解决民事诉讼实践问题的意图,因而,在民事诉讼行为的概念厘定方面没有质的突破。

三、对各种“诉讼行为”概念界定方法的评析

我们认为,欲科学界定民事诉讼行为的概念,必先明确民事诉讼行为的功能。民事诉讼主体实施的所有的民事诉讼行为,都应当服务于民事纠纷获得正当、快速地解决这个目的。因此,在界定概念时,必须把所有那些意图对民事诉讼程序施加某种影响,能够产生诉讼法上效果的行为都囊括在内——而无论这些行为是合法的、还是不合法的,有效的、还是无效的,有理由的、还是无理由的行为。基于这种立场,对中外典型学说评析如下:

(一)“要件效果说”有一定的合理性,但却无法将某些重要的诉讼行为涵盖在内

按照该说的理解,只有“要件”和“效果”均由诉讼法规定的行为才属于诉讼行为。显然,该说认识到了诉讼法与实体法的不同,并立足于程序法定主义的思想来界定诉讼行为的概念,具有相当的合理性。但是,该说显然无法涵盖下列行为:一是某些诉讼法只规定了其效果、而未规定其要件的行为,例如舍弃、认诺诉讼请求等;二是诉讼法未作具体规定的诉讼契约,例如“不起诉契约”、“不上诉的契约”等;三是违法的诉讼行为,如扰乱法庭秩序的行为、证人拒绝出庭作证的行为等。

(二)“预期效果说”带有浓重的民法色彩,其只涵盖了民事诉讼行为的极少一部分

按照该说的理解,只有能够发生行为人“预期的”诉讼效果的行为,才能称之为诉讼行为。实际上,该说错误地将诉讼行为与意思表示行为划了等号。“意思表示”是一个源自民法的概念,它是指表意人将欲成立法律行为的内心意思,表示于外部的行为。[19]243民事诉讼中也存在意思表示行为,如管辖协议、上诉、撤回诉讼等。但同时,在民事诉讼中还存在着大量的不以意思表示为要素的事实行为,如通知、送达、质问、执行等。而且,不以意思表示为必要构成要件,正是民事诉讼行为区别于民事法律行为的基本特性。[20]113可见,预期效果说并不可取。

(三)“主要效果说”只适用于当事人诉讼行为的识别,且其学说有欠妥当

“主要效果说”不宜用来界定民事诉讼行为的一般性概念。原因有二:其一,该说是为了解决当事人的某项行为同时发生诉讼法和实体法上的效果的难题而产生的,对法院、其他诉讼参与人的行为的识别没有太大的参考价值;其二,即使是从当事人诉讼行为的角度看,该说亦不甚合理。因为,同一个行为可能同时受多部法律的调整、产生多种法律效果(比如,伤害他人身体的行为属于民事侵权行为,严重的构成行政违法行为,更严重时可能构成刑事犯罪),所以,某一行为可能既是诉讼行为、又是民法行为(即“一行为两性质”),完全没有必要做“非此即彼”的二难选择。

(四)“诉讼法律事实说”亦有浓重的民法色彩,在概念表述上有不尽合理之处

我国学者大多认为,民事诉讼行为是指能够引起民事诉讼法律关系发生、变更或消灭的行为,是民事诉讼法律事实的一种。如果做一比较,会发现这与民事法律关系、民事法律行为的表述非常相似。但诉讼行为的这种概念表述并不妥当,其不妥之处有二:

其一,在民事诉讼中,有些诉讼行为能引起民事诉讼法律关系的发生、消灭,如当事人的起诉、法院的受理、原告的撤诉、法院的判决等;但是,其他多数诉讼行为并不引起诉讼法律关系的发生、消灭,也不能导致诉讼关系的变更。因为,“在诉讼进行中,诉讼法律关系保持同一,不管发生什么变更,包括法院方面的变更、当事人变更或者诉的变更”。[21]12例如,在法院受理案件后,法院和当事人之间的诉讼法律关系就发生了;除非法院作出判决或当事人撤诉从而使诉讼关系归于消灭,当事人、法院在诉讼中实施的绝大多数行为均不会对既有的诉讼关系产生影响。这表明,我国传统的诉讼行为概念表述方式不够合理。

其二,“法律行为会导致法律关系发生、变更或消灭”是一种民法思维,这种思维在诉讼法中并不适合。因为,民事法律关系是民事主体之间的权利义务关系,一方的义务对应另一方的权利,一方履行义务的行为会导致对方的权利得到满足、进而导致法律关系变动或消灭;但在诉讼法中,诉讼主体之间不纯粹是权利义务关系,有些行为必须实施(义务性行为),有些可以实施也可以不实施(权利性或负担性行为),这些行为的实施与否并不总是与对方的权利直接关联,其意义只不过是推动诉讼程序向前发展,直至达到适合作出判决的状态。因此,将诉讼行为与诉讼法律关系的发生、变更、消灭挂钩的理解是不符合实际的。

四、“民事诉讼行为”概念的应然界定

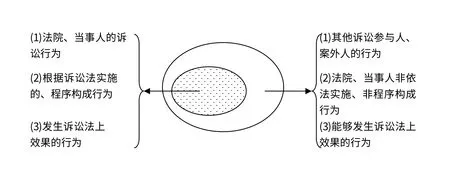

(一)狭义和广义的民事诉讼行为

笔者认为,在观察民事诉讼现象时存在两种视角:一种是从民事诉讼法预置的理想范式的角度,民事诉讼表现为由“原告起诉、法院受理、被告应诉、双方举证质证、法院指挥诉讼……作出判决”等行为构成的动态发展的程序。另一种是从民事诉讼实践的角度,诉讼主体可能按照理想的范式实施行为,也可能实施了法律没有规定的或禁止的行为,后者对诉讼的正常进展可能没有什么帮助、甚至有害,但我们却无法忽视其存在,法律也必须对其调整甚至制裁。鉴于此,民事诉讼行为的概念必须将前述行为都包含在内,否则就是片面的;但不同的角度所要解决的问题又不尽相同,因此根据所要解决问题的需要,从狭义和广义两个角度界定民事诉讼行为的概念是较为可行的一个路径。

民事诉讼行为的狭义、广义示意图

狭义的民事诉讼行为,是指法院、当事人和检察机关根据民事诉讼法的规定实施的,能够发生民事诉讼法上效果的行为。其有三个构成要素:第一,民事诉讼行为的主体,包括当事人、法院和检察机关。第二,民事诉讼行为是根据民事诉讼法实施的,②且构成民事诉讼程序的行为。③根据民事诉讼法实施的行为和诉讼程序构成行为,两者之间存在包含与被包含的关系;只有同时符合这两个条件,一项行为才能成为民事诉讼行为。第三,民事诉讼行为是能够发生民事诉讼法上效果的行为。能够发生民事诉讼法上的效果,指的是诉讼行为能够引起民事诉讼程序开始、进行或者终结。

广义的民事诉讼行为,是指法院、当事人、检察机关和其他诉讼参与人以及诉讼外的主体实施的,受民事诉讼法律规范调整(或者说能够发生民事诉讼法上效果)的行为。对于广义的民事诉讼行为,需从三点理解:第一,从行为主体上看,除当事人、法院和检察机关的行为以外,还包括其他诉讼参与人(证人、鉴定人、翻译人员、勘验人员)的作证、鉴定、翻译和勘验行为,以及其他案外人实施的与诉讼程序有关的行为。④第二,不再强调行为是否根据民事诉讼法实施,而只是关注行为是否受民事诉讼法调整,或者说行为是否具有民事诉讼法上的效果。尤其是,对诉讼程序只起辅助作用、不起决定作用的其他诉讼参与人的行为,如证人作证行为;以及对诉讼程序只起妨碍作用、不起推进作用的行为,如毁灭证据、扰乱法庭秩序等事实行为。

(二)民事诉讼行为概念界定的理论意义

任何理论研究,都是为了解决特定的问题服务的。界定民事诉讼行为的概念,归根结底是为了将能够对诉讼程序产生影响的各种行为都考虑在内,将其都纳入民事诉讼法的调整范围之内。而区分广义和狭义,既体现了研究全面性的需要,又体现了研究重点的需要。具体表现为:

首先,法院和当事人的诉讼行为,多数属于诉讼的必要组成部分,而且往往能对诉讼程序的开始、发展和终结产生决定性的影响,理应受到特别的重视。这就是将法院、当事人的诉讼行为,归结为狭义的民事诉讼行为的原因。但与此同时,也不能忽视其他诉讼参与人和案外人的诉讼行为,它们虽然对诉讼程序的开始、终结不能起决定作用,但对诉讼程序的正常进展却能发挥着促进或阻碍作用。例如,证人拒绝作证,就会使得审判无法达到查明真相的理想状态;翻译人不到庭,法庭审理就无法正常进行;鉴定人不及时作出鉴定结论,法院的审理活动就会被中止等。因此,在对狭义诉讼行为重点关注的同时,也不能忽视广义诉讼行为的研究。所以,从行为主体看,区分广义和狭义诉讼行为概念是符合实际需要的。

其次,由于法院和当事人的诉讼行为对诉讼程序有着决定性的影响,因此需要对每一项行为进行分层次的评价,以判断行为是否能产生预期的法律效果。大陆法系学者通常认为,民事诉讼行为的评价可以细分为四种,即成立或不成立、合法或不合法、有效或无效、有理由或无理由。[22]268其中,民事诉讼行为是否成立的评价,解决的是某行为与诉讼行为成立要件是否相符的问题;是否合法,解决的是某一行为是否符合诉讼法的强制性规定的问题;是否有效,解决的是诉讼行为能否发生其本来的法律效果的问题;对于当事人的诉讼行为,法院还要进行是否有理由的评价,以判断是否应该裁判支持当事人的要求。亦即,对于有理由的,法院判决其主张胜诉;无理由的,法院判决其主张败诉。相比较而言,对于其他诉讼参与人的行为进行评价则要简单得多,主要只进行合法、违法的评价。例如,对于证人作证行为,一般不评价其是否成立、是否有效、是否有理由,而只评价其合法还是违法的问题——合法的作证具有可采性,不合法或违法的作证不具有可采性,甚至面临法律的制裁。

最后,对法院和当事人实施的诉讼行为,即对狭义上的诉讼行为进行评价的目的,是为了判断行为是否能发生积极的法律效果。如当事人的起诉、上诉行为是否符合法定条件?符合的,法院应当受理。法院的裁判是否宣告,宣告后即产生一定的法律效力。即使不能发生积极的法律效果,对于当事人来说一般是败诉,对于法院来说则是行为无效。而对于其他诉讼参与人实施的广义上的诉讼行为,进行评价的目的主要是为了判断行为是否违法(即是否违反强制性、禁止性规定),如果违法将面临法律制裁。例如,根据我国《民事诉讼法》第111条的规定,对于伪造、毁灭重要证据,妨碍人民法院审理案件的,以及以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证的行为,法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留。可见,对行为评价目的的不同,决定了区分民事诉讼行为广义和狭义的必要性。

注释:

①所谓“程序构成行为”,是指根据民事诉讼法实施的,构成动态发展的民事诉讼程序所必不可少的行为。例如原告的起诉、法院的受理、被告的应诉、当事人的举证质证、法院的诉讼指挥、法院的裁判等。相反,虽然根据诉讼法实施、但与诉讼程序的动态发展无关的行为,如法官的任用、书记员的任用、当事人的阅卷行为等,以及纯粹的妨害作证、冲击法庭等违法行为,都不属于程序构成行为。

② “根据民事诉讼法实施的行为”包括两种类型:一是根据法律实施、且符合法律规定的合法行为,二是根据法律实施、但不完全符合法律规定的不合法行为——后者也是诉讼行为,因为如果没有起诉的法律规定,便不会有起诉的行为;即使不合法的起诉,法院也应当裁定驳回起诉。该表述对应的主要是“单纯的诉讼违法行为”(笔者将其归入到广义的诉讼行为范围内),如当事人扰乱法庭秩序的行为,其不存在根据法律实施的问题。因此,狭义的诉讼行为采纳的是“要件效果说”。

③ “根据民事诉讼法实施的行为”,不一定都是“诉讼程序构成行为”。例如,法官选任、书记官选任、阅览诉讼记录、誊写诉讼记录等,虽依诉讼法实施,但却不是程序构成行为。

④ 典型的情况包括:(1)负有协助人民法院调查证据义务的“有关单位及其主要负责人、直接责任人员”(《民诉法》第114条);(2)负有协助人民法院执行工作义务的“有关单位及其主要负责人、直接责任人员”(《民诉法》114条);(3)妨害民事诉讼正常进行的“其他人”(《民诉法》第110、111条)等。这些人员的行为在民事诉讼法上有规定,对民事诉讼程序有影响,将它们排除在民事诉讼行为的范围之外是不合理的。

[1]马克思恩格斯全集(第一卷)[M].北京:人民出版社,1965.

[2][日]谷口安平.程序的正义与诉讼[M].王亚新,刘荣军,译.北京:中国政法大学出版社,1996.

[3]Bryan A.Garner,Black’s law Dictionary,8th Edtion,THOMSON WEST,2004.

[4]D.Black,the Boundaries of Legal Sociology,The Yale Law Journal,Vol.81,1972.

[5]曹鸿澜.刑事诉讼行为之基础理论[J].法学评论(台湾地区),1974(6).

[6][日]三月章.日本民事诉讼法[M].汪一凡,译.台北:五南图书出版公司,1997.

[7]陈荣宗.民事诉讼法[M].台北:三民书局股份有限公司,2005.

[8][日]中村英郎.日本民事诉讼法[M].陈刚,译.北京:法律出版社,2001.

[9][德]穆泽拉克.德国民事诉讼法基础教程[M].周翠,译.北京:中国政法大学出版社,2005.

[10][德]克劳斯·洛克信.德国刑事诉讼法[M].台北:三民书局股份有限公司,1998.

[11]李木贵.民事诉讼法[M].台北:元照出版有限公司,2007.

[12]杨荣新.民事诉讼法学[M].北京:中国政法大学出版社,1991.

[13]柴发邦.民事诉讼法学新编[M].北京:法律出版社,1992.

[14]江伟.民事诉讼法[M].北京:高等教育出版社,2007.

[15]常怡.民事诉讼法[M].北京:中国政法大学出版社,2008.

[16]刘荣军.民事诉讼行为瑕疵及其处理[J].中国法学,1999(3).

[17]张家慧.当事人诉讼行为法律研究[M].北京:中国民主法制出版社,2004.

[18]吴萍.诉讼行为界说[J].广西政法管理干部学院学报,2002(2).

[19]郑玉波.民法总则[M].台北:三民书局股份有限公司,1959.

[20]肖锋.民事诉讼行为与民事法律行为之比较[J].理论月刊,2007(1).

[21][德]罗森贝克等.德国民事诉讼法[M].李大雪,译.北京:中国法制出版社,2007.

[22][日]中野贞一郎,等.民事诉讼法讲义[M].东京:閣有斐,1976.