昆明气温升高对南瓜生产的影响和应对措施

梅媛媛 龙荣华

(1云南省昆明市农业气象试验站 650091;2云南省农业科学院园艺作物研究所)

气候变化是人类迄今面临的最大的环境问题,也是21世纪人类面临的最复杂的挑战之一。在过去的几十年中,气候变化对昆明市的南瓜生产产生了重大影响,将给未来昆明南瓜产业发展带来新的挑战[1]。现阶段,开展气候变化影响的相关研究已成为学术界最为活跃的研究领域之一。气候变化最敏感、最重要的指标就是气温变化,政府间气候变化专门委员会(IPCC)第3次评估报告认为:20世纪全球平均地面气温升高了0.6℃。在全球变暖的大背景下,近100年中国地表年平均气温明显增加,升温幅度约为0.5~0.8℃[2]。云南许多学者也对云南的气候变化进行了多方面的研究。尤卫红,段旭等利用1901~1996年的气象资料研究表明,20世纪90年代云南的气温变化处于较强的偏暖期[3]。姚愚等利用 1961~2004年的气象资料研究表明,1994~2004滇中地区是全省升温最显著的地区[4]。而在研究中利用最近10年(2000~2010年)气象资料等专门研究特定区域气温变化对某一作物生产影响的文章则较少。

本文选择南瓜作为气温变化影响农业生产的主要原因:首先,南瓜是人类社会栽培较古老的作物之一,是蔬菜中资源最为丰富、形态变化最大、色彩最为丰富、最富有变异性的种类,被专家称为植物界的多样性之最;其次,随着人们食物结构的改善和对南瓜营养成分及其医疗保健价值研究的深入,南瓜越来越受到人们的重视,已成为蔬菜种类中的重要经济作物之一;再次,南瓜产品质量的好坏直接受气候变化的影响,因为气候始终是影响南瓜生产的重要决定因素。到目前为止,无论是传统生产方式,还是现代生产方式都受气候的直接或间接影响。第4,南瓜的生产方式直接反映了农业的生产方式,气候变化直接影响着农业的发展[5]。同时,昆明地区是滇中和云南省的政治、经济、文化、科技、交通等中心和枢纽,其气候及气候变化在滇中地区和全省有重要代表性。因此,研究昆明地区气温变化及其对南瓜生产的影响,提出合理的应对措施具有重要的代表性和现实意义。本文统计了昆明地区近40年气温升高的基本变暖事实,分析其气温变化特征,并解析其基本成因,同时就气温升高对昆明南瓜生产造成诸多方面的影响进行分析,并提出应对措施,为昆明南瓜产业可持续发展、趋利避害、合理规划与决策提供科学依据,为预防和减轻气象灾害提供重要参考。

1 统计方法

使用昆明地区11站点(昆明、禄劝、富民、嵩明、宜良、石林、呈贡、晋宁、安宁、太华山、寻甸)1971~2010年40年年平均气温、月平均气温等气象资料,统计昆明地区11站点年平均气温,计算昆明地区11 站点春季(3~5 月)、夏季(6~8 月)、秋季(9~11月)、冬季(12~翌年2月)逐年季平均气温并绘制四季气温历年变化图。

为了解年平均气温、季平均气温的四季变化特征,以平均气温、季平均气温为因变量,年序为自变量,进行一元线性回归分析。以直线斜率 (回归系数)作为趋势指标(趋势系数)[6]来表达线性增温速率,用线性回归方程y(t)=a+bt来拟合每个测站的气温序列(其中 t=1,2,3,…,n)。 b 为气温倾向率,可定量反映气温随年份增加的线性变化趋势,其符号表示气温的升降,数值的大小反映了气温变化的剧烈程度[4]。根据气温逐年变化曲线和拟合趋势线来描述气温的时间变化和年际变化特征。

2 结果与分析

2.1 11站点40年平均气温统计特征分析

由表1可见,昆明地区11站40年平均气温为15.1℃。其中,南部县区宜良、石林的年均温相对较高,分别为16.5℃、16.1℃;北部县区嵩明、寻甸的年均温相对较低,分别为14.2℃、14.8℃;太华山站属高山气象站(海拔2358.3m),年均温最低,为12.5℃。

表1 1971~2010年昆明地区11站年平均气温

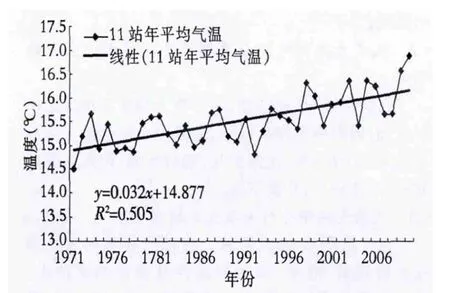

2.2 年平均气温的年际趋势变化

从统计数据来看,40年来,11站年平均气温从1971年的14.0℃上升到2010年的16.5℃(见图 1),40年来升高了2.5℃。这表明,40年来昆明地区年平均气温总体上呈线性增高、波动上升趋势。11站年平均气温在14.5~16.8℃之间,其线性增温速率为0.32℃/10a。

图1 1971~2010年昆明地区年平均气温的逐年变化

2.3 春夏秋冬四季平均气温变化特征

从图2和四季平均气温的统计值(表略)可见,40年来昆明地区春、夏、秋、冬的季平均气温分别为16.5℃、19.8℃、14.8℃、8.5℃,4个季节的平均气温分别在 15.1~18.0℃、19.0~20.7℃、13.4~16.2℃和 6.7~10.5℃之间变化;四季的线性增温率分别为0.254℃/10a、0.199℃/10a、0.317℃/10a和 0.467℃/10a; 线性增温率是冬季>秋季>春季>夏季,其中冬季线性增温率最大,夏季线性增温率最小,冬季的线性增温率是夏季线性增温率的2.3倍。秋季平均气温的线性增温率也较大,为0.317℃/10a;而夏季平均气温升温幅度最小,为0.254℃/10a。这与刘闯[7]关于夏季气候变暖趋势不如冬季明显的结论一致。因此,冬季、秋季变暖对年平均气温增温作用最大,尤其是冬季增温对昆明地区40年来气候变暖的贡献最大。

图2 昆明地区1971~2010年(春夏秋冬)四季平均气温变化曲线

2.4 结论

(1)1971~2010年,昆明地区11站点年平均气温的年际变化趋势特征总体上比较一致,都表现为线性增高、波动上升趋势。40年来,昆明地区11站点年平均气温升高2.5℃,气温升高趋势明显。(2)近40年来昆明地区年平均气温线性增温速率为0.32℃/10a,高于全国平均气温线性升温率0.25℃/10a[8],同时也高于云南省(1980~2004 年)的平均升温率 0.24℃/10a[10]。(3)昆明地区各季节都有气候变暖趋势,四个季节的线性增温率大小排序为:冬季>秋季>春季>夏季,冬季线性增温率最大(0.467℃/10a),夏季线性增温率最小(0.254℃/10a),冬季增温对昆明地区气候变暖贡献最大。

3 气温升高的主要成因分析

在全球气候变暖大背景下,昆明地区气温升高也不单纯是局部或单一因素造成的,而最主要受全球大背景下多种因素的综合影响。李国琛[9]研究认为,形成并影响地球气候的3大基本因素是太阳辐射、大气环流和地表状况。其中,太阳辐射是主导因素,大气环流是操纵天气气候变化的无形机器,地表状况包括地理纬度、海陆分布、洋流、地形、植被等地理环境因素。而导致全球气候变暖的主要因素是人类活动。具体而言指:(1)人类活动使CO2浓度持续上升,温室效应持续增强。除CO2之外,N2O、甲烷、含氯氟烃等其它气体也具有温室效应特性,不过其作用较CO2小。(2)人口激增,森林锐减,平衡大气中CO2与O2的生态功能急剧下降,大大增强了CO2/温室效应。(3)大量土地的锐减,以及城市的快速发展,导致蒸腾量的减少,是导致温室效应产生的主要原因之一。

4 气温升高对南瓜生产的影响

南瓜生产与气温变化密不可分,气温波动对南瓜生产产生巨大的影响,而且有利有弊,且多数情况下是弊大于利。林而达等[2]研究指出,气候变化将使农业生产的不稳定性增加,对中国农业生产产生重大影响,如果不采取任何措施,到2030年,中国种植业生产能力总体上可能会下降5%~10%;到21世纪后半期,中国主要农作物,如小麦、水稻、玉米的产量最多可下降37%。随着全球气候变暖,昆明市近40年平均气温升高了2.5℃(见图1),气温升高趋势明显。特别是最近几年降水较少,滇中地区连续4年(2009~2012)大旱,严重影响作物生长。由于昆明地区近几年秋季降水减少,春季气候干燥,气温升高,地表水分蒸发加大,土壤含水量下降,干旱十分严重,对利用设施反季种植的南瓜(西葫芦)的成熟和产量形成、病虫害防治,以及正季(正常情况下,4月份开始播种)播种的南瓜的生产产生很大影响(播种期后移至5月下旬~6月初)。

4.1 气温升高对南瓜生长发育的影响

气温升高对南瓜作物的生长发育,有其不利的影响,也有其有利的一面。比如周曙东、周文魁等[5]研究指出,平均温度上升会导致生育期缩短与早熟,产量降低。温度升高,导致南瓜生育期的缩短,还会使病虫害滋生,从而导致南瓜品质下降,产量降低,这是其不利的影响。从温度升高、积温增加、无霜期延长的角度考虑,在南瓜生产中可适当调整播种期,增加复种指数,这是其有利的一面。张悟民、施星仁等报道,当土温达l0~15℃时,瓜苗开始分枝,瓜蔓日增长4~8cm;气温上升至20~25℃时,瓜蔓生长加速,日增长10~14cm;当气温在26~30℃时,蔓生长渐弱,日增长仅2~6cm;气温高于30℃时,瓜蔓渐趋枯萎死亡。

4.2 气温升高使田间杂草增多及其对南瓜生长的影响

气候变暖,热量增加,对冬季大棚南瓜种植生产有利,但田间杂草生长过快,造成对南瓜产量上的不利影响。气温偏高,光照充足,植株纤细,南瓜生育期缩短,开花较早,品质下降。

4.3 极端气候事件对南瓜生产的影响

由于气候变暖的原因,极端气候事件发生率越来越频繁,春旱、短时阶段性低温影响出苗率,降水不均易产生局部干旱或洪涝,强对流天气易产生局部强降水和冰雹,这些异常天气现象都会影响南瓜生产质量,造成减产或出现化瓜现象,严重的会出现只开花不结瓜现象。应积极采取有效措施,如节约自然能源、改善生态环境、开展人工影响天气等方法,减轻或避免气象灾害给南瓜生产带来的威胁[5]。

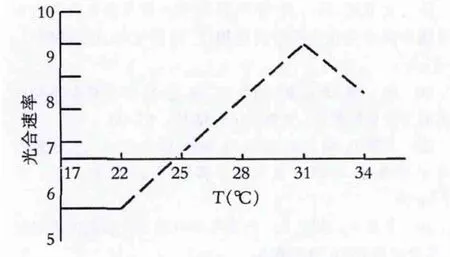

4.4 气温升高对南瓜生长光合作用的影响

温度也是影响光合作用生化过程的重要因素之一,温度过高会导致植株叶片温度升高(见图3),在一定范围内(南瓜生长适温18~32℃,最适温度25~30℃),光合速率增加,光合作用增加。超过一定范围,南瓜植株体叶绿体和生物膜受损,光合速率降低,使光合作用减弱(见图4)。另外,高温会加快南瓜植株组织的发育形成,而缩短其发育茁壮时间,从而加速植株的衰老。

图3 不同时期南瓜叶温和气温变化(孙丽、刘振威等报道)

图4 温度与光合速率的关系

4.5 气温升高对南瓜生产病虫害的影响

有研究认为,气候变化会有利于某些病菌生长,扩大病菌的致病范围,加重其危害程度。如Salinari等[11]曾用气候-病害耦合模型预测,2030年、2050年和2080年的气候条件将加重意大利AcquiTerme地区的葡萄霜霉病,使其在每年气候较适宜病原生长的月份提前爆发。Evans等[12]认为全球变暖将扩大油菜黑胫病的致病范围,从英格兰北部蔓延到目前尚未爆发过这一疾病的苏格兰,并加重其对油菜生产带来的负面影响。Klopfenstein等[13]新近报道称气候变化会加重Alaska一种重要的根部菌根真菌——蜜环菌对当地多种植物的侵染。刘俊稚、葛亚明等[14]报道CO2和温度升高情况下白粉菌侵染对南瓜(西葫芦)正常生长有较大影响。南瓜受花叶病毒侵入后,在气温逐渐升高时病毒活动加剧;当气温达28~32℃ 时,活动达到顶点;当气温继续上升到37℃时,病毒就停止活动。在瓜膨大期出现连续高温,导致幼瓜出现脱水现象,诱发化瓜,或产生黑斑并腐烂。另外,气温升高,使得冬天变成暖冬,有利于病菌和害虫越冬,给春季带来较多的有效虫(菌)源,造成病菌和虫口基数增大,对翌年南瓜生产危害加重,有致灾危险。

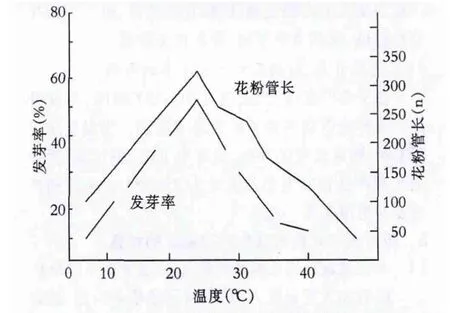

4.6 气温升高,对南瓜开花坐瓜的影响

高温可使植株生长过快,不能保证花序继续良好分化和地上部与地下部生长协调一致;严重的可出现畸形花,雌、雄花比例失调,还会促使植株徒长,影响花序各器官的分化质量,进而影响以后的开花坐果,影响后期产量;高温还会引起落花落果,因为高温妨碍了花粉的发芽与伸长(见图5),温度越高,时间越长,减产的程度越显著。

图5 南瓜的花粉发芽与温度的关系

沈立军报道,从开花到坐果期的长短决定于该时期日均温的高低(见表2)。日均温较低时,群体坐瓜所需时期则较短,坐瓜整齐一致。反之,群体坐瓜时间延长,前后坐的瓜生育期相差较大,后期栽培措施不能满足部分瓜的生长发育要求,影响产籽量。此期日均温越高,果实生长越快,果实生长时间越长,产籽量越高。另外,气温高,开花就早,花期也短,开花授粉时间相应较短,不利于坐瓜。温度高(超过生长所需的最高温度),花粉亲和性降低,授粉不均,易出现化瓜现象,严重影响产量和品质(见图6)。

表2 日均气温与坐瓜期的关系

图6 单瓜质量与温度的关系

4.7 气温升高,对南瓜性别表现的影响

据任吉君、王艳、陈欣兴[15]报道,光周期和温度对飞碟瓜的性别表现影响有一定的作用。在一定光照时间范围内光照时间越短,雌花数越多,第1节雌花节位越低,雌花节率越高,雌雄比率越高。同样,在一定温度范围内温度越低,雌花数越多,第1节雌花节位越低,雌花节率越高,雌雄比率越高。

4.8 气温升高,对南瓜种子发芽率的影响

沈立军[16]报道,当温度在10~35℃期间,温度升高,无种壳西葫芦种子的发芽率增加,当温度超过35℃时,随着温度的升高,发芽率下降。据试验,无种壳西葫芦适宜的发芽率温度为25~35℃,与西葫芦的发芽温度基本一致。

5 应对气温升高南瓜生产应采取的措施

5.1 加强抗逆性南瓜新品种的引进、选育和示范推广

政府加大资金投入力度,科研单位多引进、选育抗旱耐涝、抗寒耐热(抗逆性强)以及适应性广的南瓜新品种,并进行大面积示范推广,以减少自然灾害的影响。

5.2 加强环境保护

加强环境保护及整治措施,减少城市温室效应,多植树造林,绿化荒山,减少强对流性天气对南瓜生产造成的影响,避免温度升高。

5.3 加强对高温天气的预测预报,为南瓜生产服务

准确对高温、低温、大雾、暴雨、酸雨等不良天气的预测预报,及时提出防止方案,为南瓜生产服务。加强植物苗期管理,提高植物根系活力,防治病虫害;加强水肥管理,促进植株健壮生长;覆盖保温,适时炼苗。

5.4 加强农田基础设施建设

为促进南瓜产业化发展,农田、水利等基础设施建设是基本前提。加强水利设施、沟渠建设,适时进行水库、坝塘蓄水和农业生产合理用水。在生产中,大力推广设施农业、节水农业的应用;适时开展人工增雨作业。

5.5 气象部门要为农业产业化服务好

一要加强与涉农部门的联系,及时了解各部门新技术新产品或当前农情对气象的要求;二要加强中长期气象预测服务;三要改善气象服务的手段,可以利用先进的通讯工具,及时传递信息,增强服务的时效;四要加强气候资源的开发利用。

总之,随着社会的高速发展,气温升高对南瓜乃至农业生产的影响会更加显现,给区域“三农”经济造成的不利影响也是难以根除的。但是,随着科学技术的进步和人类防御手段的提高,只要各级政府、各部门以及一切社会力量思想统一,科学谋划,就能把一切自然灾害给人类带来的损失降到最小。

[1]肖国举,张 强,王 静.全球气候变化对农业生态系统的影响研究进展[J].应用生态学报,2007,18(8):1877-1885.

[2]林而达,许呤隆,蒋金荷,等.气候变化国家评估报告(2),气候变化的影响与适应[J].气候变化研究进展,2006,2(2):51-56.

[3]尤卫红,段 旭,杞明辉.连续小波变换在云南近百年气温和降水变化分析中的应用[J].高原气象,1999,18(1):43-47.

[4]姚 愚,李晓鹏,闫丽萍,等.近44年云南年平均气温的时空变化特征[J].气象,2006,32(10):87-90.

[5]周曙东,周文魁,朱红根,等.气候变化对农业的影响及应对措施[J].南京农业大学学报(社会科学版),2010,10(1):34-39.

[6]黄嘉佑,胡永云.中国冬季气温变化的趋向性研究[J].气象学报,2006,64(5):615.

[7]刘 闯,祝 奎,廖晶晶.本溪地区近52年来温度变化特征和突变分析[J].安徽农业科技,2011,39(2):1018-1020.

[8]张国存,查良松.南京近50年来气候变化及未来趋势分析[J].安徽师范大学学报(自然科学版),2008,31(6):581.

[9]李国琛.全球气候变暖成因分析[J].自然灾害学报,2005,14(5):38-42.

[10]丁一汇,任国玉,石广玉,等.气候变化国家评估报告(1),中国气候变化的历史和未来趋势[J].气候变化研究进展.2006,2(1):3-8.

[11]SalinariF,Giosue S,Tubiello F N,et al.Downymildew (Plasmopara viticola)epidemics on grapevine under climate change [J].Global Change Biology,2006,12(7):1299-1307.

[12]EvansN,BaierlA,SemenovM A,Gladders P,et al.Range and severity of a plantdisease increased by globalwarming[J].Journal of the Royal Society Interface,2008,5(22):525-531.

[13]Klopfenstein N B,LundquistJE,HannaJW,KimM S,et al.First report of Armillaria sinapina,a cause of armillaria rootdisease,associated with a variety of forest tree hosts on sites with diverse climates in Alaska[J].PlantDisease,2009,93(1):111.

[14]刘俊稚,葛亚明,Pugliese Massimo,等.CO2和温度升高情况下白粉菌侵染对西葫芦生长特性的影响[J].生态学报,2011,31(2):0491-0497.

[15]任吉君,王 艳,陈欣兴,光周期和温度对飞碟瓜性别表现影响研究[J].北方园艺,2007(10):12-13.

[16]沈立军.温度及栽培因素对无种壳西葫芦产籽量的影响[J]. 甘肃农业大学学报,1998,33(3):302-306.