16层螺旋CT对肾上腺病变的诊断分析

章其林

(芜湖市第二人民医院 医学影像科,安徽 芜湖 241000)

掌握肾上腺病变的CT表现对影像科医生非常必要。本文收集2010年5月~2012年7月期间,住院确诊肾上腺病变患者的资料,在完成16层螺旋CT检查后,对肾上腺病变的影像图片进行分析,现报道如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料 本组肾上腺病变38例均有病理或临床资料证实,其中手术33例,穿刺活检2例,临床随访证实3例;男性19例,女性19例;年龄25~73岁;平扫4例,平扫+增强检查34例。

1.2 检查方法 患者均采用GE LightSpeed 16层螺旋CT检查,扫描范围自胸11椎体下缘至腰1椎体下缘。扫描条件:120 kV,250~300 mA,层厚及层距均为5 mm,螺距为1.25 mm重建输送入AW 4.2工作站进行图像后处理,摄片条件:窗宽200,窗位40。患者取仰卧位先行平扫检查,再经肘静脉团注法增强检查,造影剂60 ~80 ml,注药速度 3.0 ml/s,注入后30 s扫动脉期,60~70 s扫静脉期,部分患者行矢状面或冠状面重组。

2 结果

2.1 本组38例患者中腺瘤20例,其中醛固酮瘤5例,皮质醇瘤1例,继发性高血压6例;无功能性腺瘤8例,其中伴陈旧性出血、坏死及囊性变4例。平扫表现为低密度结节、CT 值≤20 Hu,境界清楚,直径约1.0 ~3.0 cm,动脉期CT值提高约20~25 Hu,静脉期再提高约10~15 Hu,表现为渐行性强化特征。

2.2 髓性脂肪瘤5例,右侧发病4例占80%(4/5),平扫表现为含脂性混杂密度,CT值在-100~90 Hu间,界限清楚,增强后轻度强化,合并钙化1例。

2.3 囊肿2例(假性囊肿1例、内皮囊肿1例),平扫表现为囊状液性密度、有斑点状钙化包膜1例,增强后始终不强化。

2.4 嗜铬细胞瘤3例,平扫表现为囊实性包块2例,界限清楚,直径>3.0 cm,动脉期实性部分中等程度以上强化,静脉期强化更明显,强化面积扩大、趋于均匀;完全囊变1例,增强后亦表现为渐行性强化。

2.5 皮质腺癌1例,平扫表现为右肾上腺区密度不均团块影,与肾上极分界不清,合并双肺及纵膈、肺门淋巴结转移,后经穿刺活检证实。

2.6 节细胞神经瘤1例,右侧发病,平扫表现为“蜡滴样”稍低密度影,平均值约31 Hu,包绕血管生长,动脉期轻度强化,平均值约42 Hu,静脉期强化程度较动脉期稍高,平均值约51 Hu。

2.7 血肿1例,合并肝挫裂伤及颅脑损伤,平扫表现为密度高于同平面正常肝实质密度,动、静脉期未见强化。

2.8 转移瘤3例,表现为双侧肾上腺占位2例,其中穿刺活检证实1例,临床验证1例(表现为腹腔、腹膜后多发淋巴结肿大,肝脏多发转移瘤);表现为单侧占位1例,同时合并肝左内叶转移。皆表现为轮廓不规则、界限不清的等低混杂密度影,CT值未测及负值,正常肾上腺结构消失。

2.9 结节状皮质增生2例,皆有高血压史,平扫表现为肾上腺结节状增粗,最大厚度约1.0 cm,平扫与肾上腺肢体呈等密度,增强后与肾上腺实质强化同步。

3 讨论

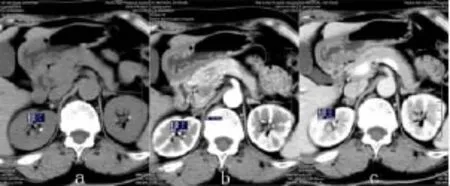

肾上腺是人体重要的内分泌腺,皮质及髓质均可以发生病变。16层螺旋CT不但影像分辨率高,而且一次屏气可完成不间断扫描,缩短扫描时间、受检者容易接受,同时能有效地排除运动伪影的干扰,从而保证肾上腺整个检查的完整性及连续性,由此避免了肾上腺小病变的遗漏,准确显示病灶内的脂性密度、出血、坏死区及钙化灶等病理特征。肾上腺病灶较大时,由于解剖结构的特殊性可导致患侧肾脏受压下移和易向腹侧膨隆的特征(见图1a~c),16层螺旋CT工作站后处理技术能明确显示肾上腺病变这一可靠间接征象。

图1 左肾上腺髓样脂肪瘤伴破裂病例平扫与增强图片

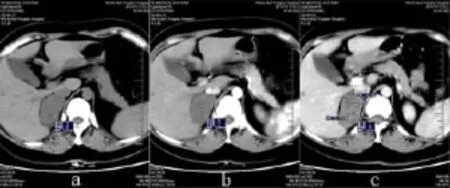

肾上腺腺瘤在肾上腺病变中最为常见(见图2a~c),本组占52.6%(20/38),肾上腺腺瘤多为功能性肿瘤。腺瘤肿块较小,最大径1.0~3.0 cm,部分无功能腺瘤瘤体可较大,但与邻近结构仍较清楚。表现为类圆形或椭圆形结节,边界清楚,均突出于肾上腺轮廓之外,平扫为稍低密度,注射造影剂后动脉期轻中度强化,静脉期持续轻度强化,比正常肾上腺实质强化要低,较大肿瘤常有囊变、坏死,表现为低密度无强化区,出血和钙化少见。由此可根据CT肿块大小、密度轮廓以及强化特征等作为定性诊断依据[1]。

图2 右肾上腺腺瘤病例平扫与增强图片

肾上腺髓样脂肪瘤为临床少见的无功能性良性肿瘤(见图1a~c),Gierke于1905年最先对本病进行描述[2],在CT、MR的临床广泛运用中,新发病例逐年增多,发病率也有所上升[3],肾上腺髓样脂肪瘤大多为单侧发病,右侧多于左侧,极少数为双侧发病[4],肾上腺髓样脂肪瘤CT图像呈圆形或类圆形肿块,最大径在3~10 cm(本组1例最大径达14 cm,由于合并破裂出血),通常表现为以脂肪密度为主的混杂密度,最低CT值约-100 Hu,密度高低取决于瘤内脂肪成分和骨髓成分(呈不规则软组织影)的比例,其中20%肿瘤可出现钙化[5],本组合并钙化1例占20%(1/5),与文献报道相符。术前明确诊断80%(4/5),病灶内含脂肪成分是CT特异征象。

肾上腺囊肿为少见的肾上腺病变[6],其中假性囊肿1例,CT显示包膜上见斑点状钙化灶,考虑可能与陈旧性出血易发生囊壁钙化有关,另内皮囊肿1例仅表现为水样密度的囊性病灶、界限清楚,上述病灶增强后均未见确切强化征象。

嗜铬细胞瘤为肾上腺髓质的嗜铬细胞发生的肿瘤,最大径往往>3.0 cm,CT表现为圆形、椭圆形软组织肿块,易发生囊变、坏死,由于嗜铬细胞瘤间有丰富毛细血管网和血窦,增强后实性部分动脉期强化明显,且持续时间长、强化面积渐行性扩大,但完全囊变者,强化可以不明显。

原发性肾上腺腺癌,CT通常表现为软组织肿块、界限模糊,容易发生坏死、囊变或出血,常侵犯邻近结构,在排除转移性肿瘤后诊断不难,对伴发转移或腹膜后淋巴结肿大时,肾上腺腺癌的诊断更为可靠。

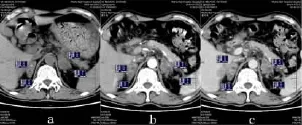

节细胞神经瘤系起源于交感神经节细胞的良性肿瘤,无明显临床症状,发病隐匿。本例术前误诊为无功能腺瘤(见图3a~c)。CT是诊断本病的重要影像学手段[7],CT显示肾上腺区分叶型肿块,密度高于液性密度,低于同平面脾脏密度,增强后门脉期轻度强化,呈明显“蜡滴状”向脊柱方向延伸,嵌入式生长、形成伪足样改变[8],无明显压迫或侵犯血管征象。

图3 右肾上腺节细胞神经瘤病例平扫与增强图片

肾上腺血肿(见图4a~c),CT显示为高于同平面正常肝实质密度的团状影,界限较清楚,增强后始终不强化,间期复查肾上腺区高密度影逐渐吸收。

肾上腺转移瘤(见图5a~c)患者大都有原发肿瘤病史,诊断易明确。但对没有肿瘤病史的患者,双侧肾上腺占位、间隙模糊,同时伴有其他部位转移病灶,亦应考虑此诊断。

肾上腺皮质结节增生往往多发,与肾上腺实质无明显界限,结节以外的肾上腺呈增生状态[9],CT显示病灶为1.0~1.5 cm大小,密度与同侧肾上腺肢体相仿,增强与肾上腺实质同步强化。

图4 右肾上腺血肿病例平扫与增强图片

图5 双肾上腺转移瘤病例平扫与增强图片

综上所述,肾上腺病变虽然存在同病异影或异病同影的可能性,运用16层螺旋CT进行检查,对肾上腺病变的一些特征表现具有明显诊断优势,不仅可以显示病变有无完整包膜,对病变内脂肪组织、微小钙化、出血亦十分敏感;特别通过多平面重组可直接全面地显示肾上腺病变与周围组织器官的毗邻关系,甚至能清楚显示病变的来源以及病变是否具有侵袭性,为患者选择治疗提供合理指导。

[1]陈星荣,沈天真,段成祥,等.全身CT和MRI[M].上海医科大学出版社,1994:661.

[2]腾东海,卢一平,田静,等.肾上腺髓样脂肪瘤(附28例报告)[J].华西医学,2009,24(6):1398 -1400.

[3]顾基伟,向军益,王冬梅,等.肾上腺髓样脂肪瘤的CT诊断[J].影像诊断与介入放射学,2011,20(4):270 -272.

[4]韩希年,王琳,王俭,等.肾上腺髓样脂肪瘤的CT和MRI诊断[J].中国计算机成像杂志,2005,11(1):44 -47.

[5]ADUSUMILLI S,RAMCHANDANI P.Adrenal myelolipoma[J].Med J,2001,2(1):6 -8.

[6]杨海鹏,梁宇霆,贺文.肾上腺囊性占位病变的CT诊断及鉴别诊断[J].中华临床医师杂志,2011,5(23):7158 -7161.

[7]郭英瑜.肾上腺节细胞神经瘤8例螺旋CT诊断分析[J].中国误诊学杂志,2010,10(13):3250.

[8]张凤艳.肾上腺节细胞神经瘤的CT诊断[J].实用医学影像杂志,2011,12(4):245 -251.

[9]张琳,王仪生,夏同礼,等.肾上腺肿瘤及肿瘤样病变的CT表现与病理学类型的关系[J].中华放射学杂志,1995,29(1):57 -59.