新生SD大鼠血常规各项与发育时间的相关性分析及其与血清铁浓度变化的机制*

徐开宇, 杜兴华, 王伟舟, 崔 鑫, 李俊宏, 周发勇, 谭 龙, 王 辉, 李 凡

(昆明医科大学1临床医学专业,3基础医学院病理学与病理生理学系,云南昆明650500;2云南省中西医结合医院检验科,云南昆明650224)

新生儿疾病严重威胁着社会的发展与进步,建立模拟临床新生儿疾病的动物模型,对研究新生儿疾病的发病机制具有较强的现实意义。SD大鼠作为重要的实验动物,其血常规是重要且常用的实验基础数据。然而,现有关SD大鼠血液学指标及生化指标正常参考值范围的研究报道均为2周龄以上大鼠[1],而用于模拟新生儿疾病的新生SD大鼠,其血常规指标的研究尚无报道。目前的研究多采用经心脏或静脉血管穿刺获取大鼠血液样本。然而新生鼠体重轻、体积小,直接经静脉血管采血无法实现,因此,本研究拟通过心脏穿刺和剪断鼠尾2种方法采集血液,并进一步研究这2种方式对血常规的影响。红细胞(red blood cells,RBC)是维持血液功能的重要组份,由于其高携氧性,其膜在病理情况下易受过氧化损伤,进而导致胞浆内铁释放。目前,RBC损伤[2]及其损伤后铁代谢紊乱[3]在多种新生儿疾病发生过程中的作用备受研究者关注,但机制不清。有关正常新生SD大鼠血清铁(serum iron,SI)和RBC相关性的研究尚未见报道。据此,本实验探讨新生鼠经心脏穿刺和剪断鼠尾2种不同采血方法对血常规数据的影响;研究新生鼠不同发育阶段血细胞形态、血常规和SI的动态变化,及其与发育时间的关系;揭示SI与血常规各项,尤其是与RBC计数及其形态改变间的相关关系,从而建立新生SD大鼠不同发育阶段的血常规参考值范围,揭示新生SD大鼠发育过程中血液可能存在的特殊性,及其与SI之间可能存在的相关性,为新生儿疾病的动物实验研究以及经外周血液解释新生儿疾病的发生机理提供重要的实验室依据。

材料和方法

1 动物

SPF级新生SD大鼠25窝,每窝10只(雌雄不拘),共250 只,体重 6.0 ~8.0 g,母鼠喂养,由昆明医科大学实验动物中心提供。

2 仪器及方法

2.1 采集心脏血 新生鼠,于出生后(postnatal,P)1、2、3、7 和 14 d,经腹腔注射 3% 戊巴比妥钠(1.3 μL/g)麻醉后,采用1 mL注射器行右心室穿刺取血(不再进行鼠尾采血)。其中30%(≥60μL)置于枸橼酸钠抗凝管中,作为检测血常规之用;其余70%(≥140μL)经肝素钠抗凝后,室温下3 000 r/min离心5 min,取上清液作为检测SI之用。

2.2 采集鼠尾血 于相应时点(未进行过心脏采血的新生鼠),鼠尾经75%乙醇消毒后剪断尾尖,轻微挤压尾根,使用一次性玻璃毛细吸管快速采集尾尖流出的血液(≥60μL),置于枸橼酸钠抗凝管中,轻弹管壁使血液与抗凝剂充分混匀。

2.3 检测血常规 所采集各时点新生鼠心脏血和鼠尾血,经全自动血液分析仪(Sysmex XS-800i)检测其RBC、血红蛋白(hemoglobin,HGB)、红细胞压积(hematocrit,HCT)、红细胞平均体积(mean corpuscular volume,MCV)、平均血红蛋白量(mean corpuscular hemoglobin,MCH)、平均血红蛋白浓度(mean corpuscular hemoglobin concentration,MCHC)、血小板(platelets,PLT)和白细胞(white blood cells,WBC)的改变。

2.4 血细胞形态学观测 所采集各时点新生鼠心脏血和鼠尾血,枸橼酸钠抗凝后,进行血涂片,滴加瑞氏-姬姆萨A液(珠海贝索生物技术有限公司),约0.6 mL,让染液覆盖整个涂片,染色1 min后滴加约1.5 mL瑞氏-姬姆萨B液于A液上,使用洗耳球将两液充分混合,染色5 min,自来水冲洗玻片,干燥后置于生物显微镜(Nikon Eclipse 50i)100倍镜下观察血细胞形态学特征,并经高解析数位显微镜相机(Nikon DXM1200C)进行拍摄。

2.5 SI含量测定 肝素钠抗凝、离心后的各时点心脏血血清经生化分析仪(Olympus AU2700)检测血清中铁含量的变化。

3 统计学处理

使用SPSS 20.0统计软件处理。若数据呈现正态分布,且各组间方差齐,则进一步采用 One-way ANOVA进行分析;若呈非正态分布或各组间方差不齐,则采用非参数的Mann-Whitney检验和Kruskal-Wallis检验进行统计学分析。在进行相关性分析前,首先对各目标数据与发育时间进行Spearman相关分析,若目标数据与时间呈线性相关,则进一步对各数据进行两两Pearson相关分析。数据以均数±标准差(mean±SD)或中位数±四分位数间距(median±Q)表示。以P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

1 心脏血与鼠尾血对比

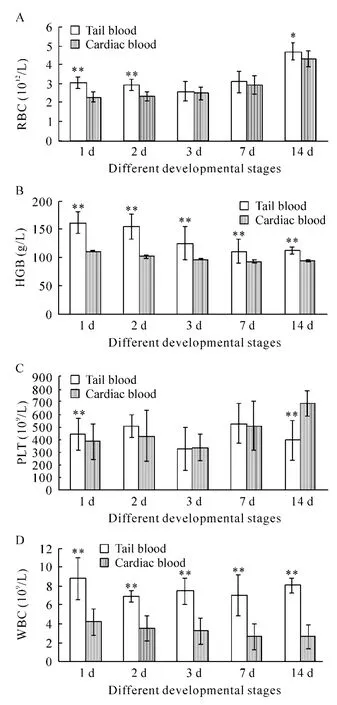

鼠尾血RBC计数在 P1d(P<0.01)、P2d(P<0.01)和P14d(P<0.05)明显高于心脏血,见图1A;鼠尾血HGB含量和WBC计数在各时点均高于心脏血(P <0.01),见图 1B、D;值得注意的是,鼠尾血PLT计数在P2d~P7d时与心脏血无统计学意义(P >0.05),而在 P1d时高于心脏血(P <0.05),在P14d时却明显低于心脏血(P<0.01),见图1C。

Figure 1.Changing tendencies of RBC(A),HGB(B),PLT(C)and WBC(D)from the cardiac or tail blood at different developmental stages.Mean ± SD.n=25.*P <0.05,**P <0.01 vs cardiac blood.图1 新生鼠不同发育阶段心脏血与鼠尾血RBC、HGB、PLT和WBC计数的变化趋势

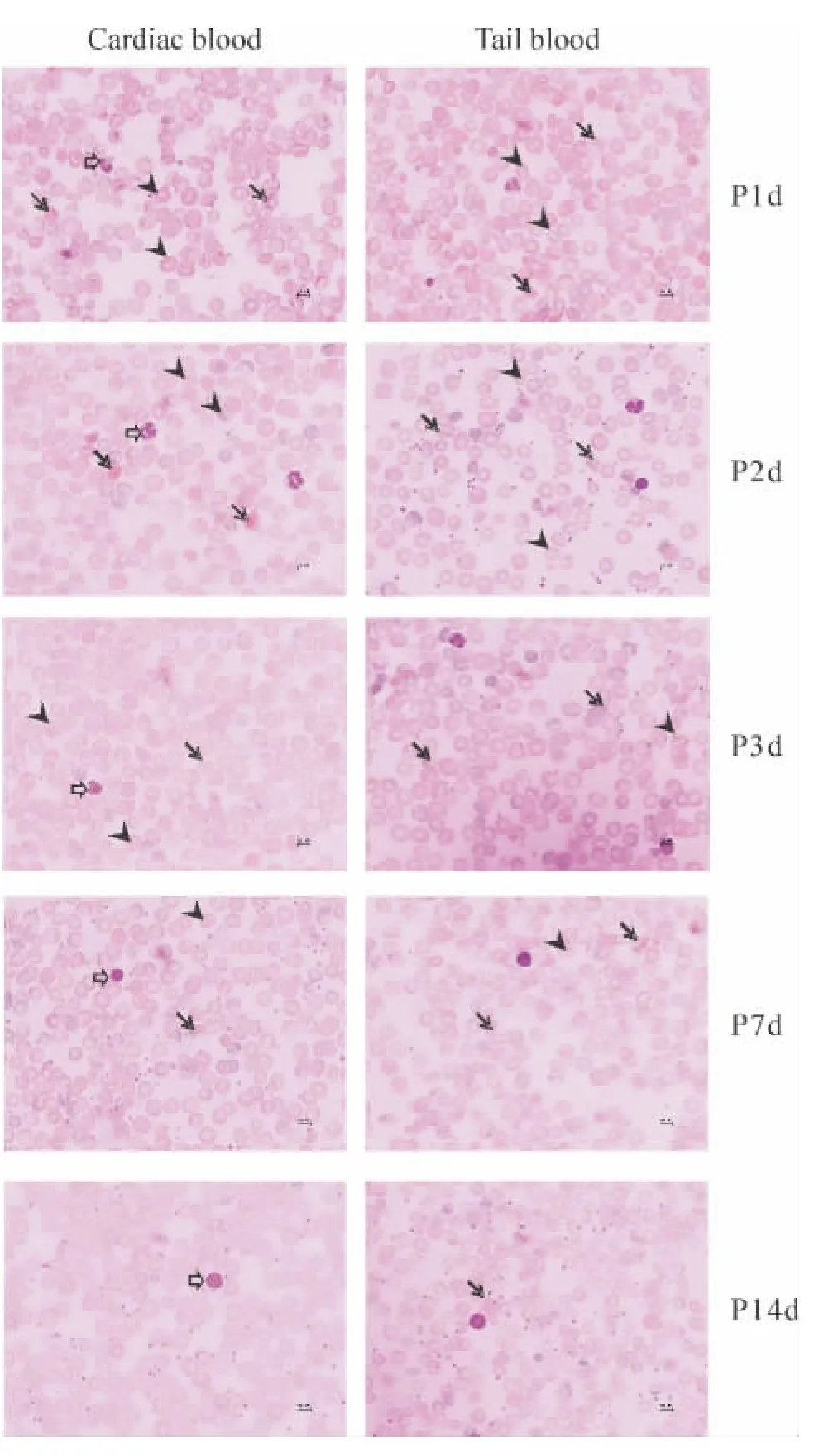

2 心脏血与鼠尾血涂片瑞氏-姬姆萨染色结果

鼠尾血涂片中RBC形态结构差异较大,出现了口型红细胞等异形RBC(钉头所指),且RBC的碎片(箭头所指)明显多于心脏血;心脏血中RBC形态结构整齐,异形RBC比例明显少于鼠尾血;鼠尾血涂片中亦可见较多PLT;WBC形态结构未见明显差异,见图2。

Figure 2.Blood smears from the heart or tail blood in the normal neonatal SD rats at different developmental stages(Wright-Giemsa staining,×400).The results showed that there were more stomatocytes(black arrowheads)in the blood of P1d~P3d,and more poikilocytes and fragments(black arrows)appeared in the tail blood than in the heart blood.The deeply stained elements between the RBC were blood platelets.The hollow arrows showed the WBC.图2 新生鼠不同发育阶段心脏血和鼠尾血涂片瑞氏-姬姆萨染色结果

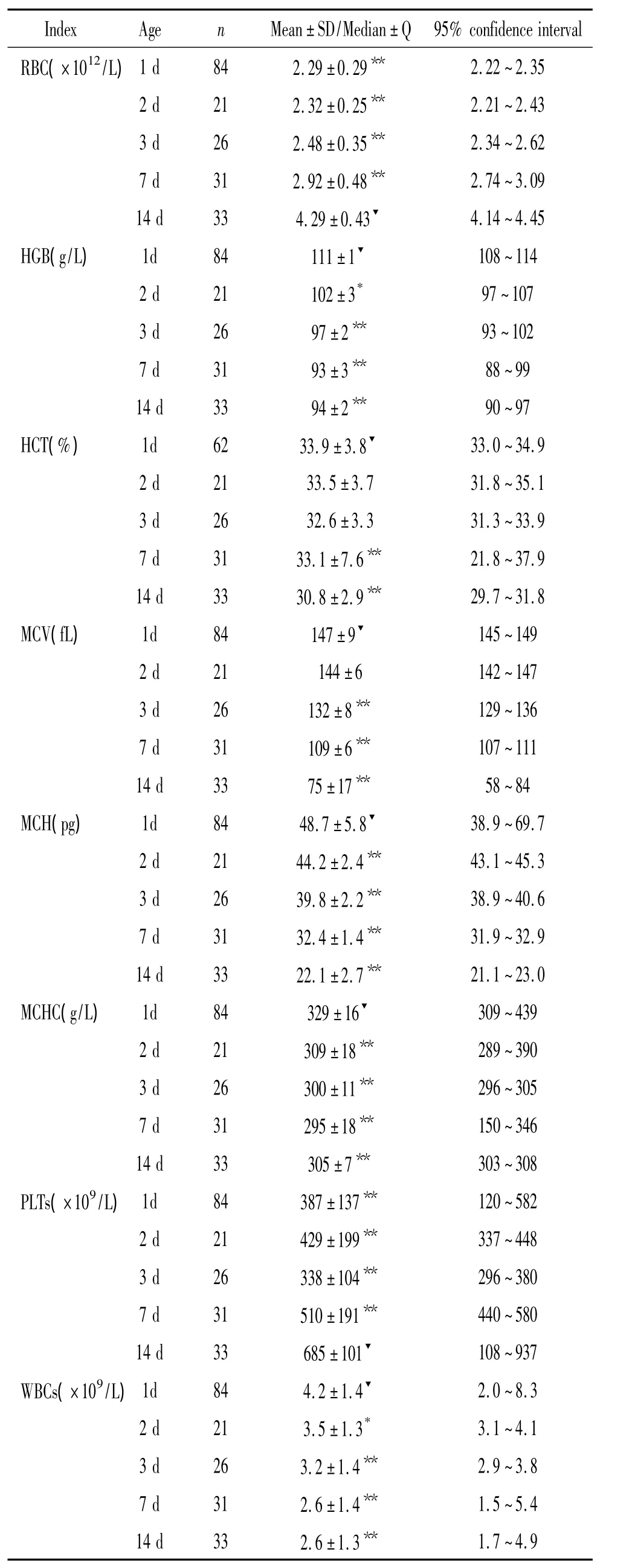

3 心脏血血常规结果

3.1 发育过程中RBC及其相关指标的动态变化 新生鼠 RBC计数从 P2d开始增多,P7d时与 P1d(P <0.01)、P2d(P <0.01)、P3d(P <0.05)已有显著差异,之后P14d较P7d时亦有明显增多(P<0.01);HGB含量、HCT、MCV、MCH 和MCHC从 P2d开始降低,其中P2d时HGB 含量(P<0.05)、MCH(P<0.01)和MCHC(P<0.01)明显低于P1d;MCV于P3d时低于P1d(P<0.01);HCT于P7d、P14d时显著低于P1d(P <0.01),见表1。

3.2 发育过程中PLT计数变化 PLT计数于P3d时最少,之后开始增加,P7d时明显多于P3d(P<0.01),P14d进一步增加,显著高于P7d(P<0.01),见表1。

3.3 发育过程中WBC计数变化 WBC计数在P1d最多,之后开始减少,P2d较P1d、P7d较P3d时均有明显减少(P<0.05),P7d开始趋于稳定,P7d与P14d已无显著差异(P>0.05),见表1。

4 不同发育阶段心脏血涂片染色结果

P1d~P3d时RBC大小不等,染色较浅,中心浅染区较大,有较多口型红细胞出现(钉头1所指),并可见灰蓝色的嗜多色性幼稚RBC(钉头2所指)及网织RBC(未示出);P3d时,RBC中心浅染区缩小,染色变深,仍可见RBC残片(箭头1所指);P7d-P14d,RBC分布均匀,形态相似,染区逐渐缩小至稳定大小,双凹圆盘状明显,未见幼稚细胞,WBC形态未见明显变化(空心箭头所指),见图2。

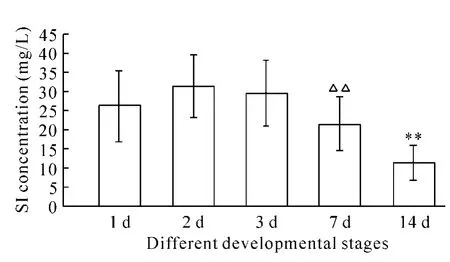

5 发育过程中SI含量的动态变化

P1d时 SI含量为(26.13 ±9.09)mg/L,P2d增加至(31.35 ±7.95)mg/L,P3d 降低至(29.57 ±8.67)mg/L,但各组间SI含量无统计学意义(P>0.05);P7d时SI含量进一步下降,其值为(21.46±6.99)mg/L,较P3d有显著差异(P<0.01);P14d时 SI含量降至(11.56±4.45)mg/L,与 P7d差异显著(P <0.01),见图 3。

6 各指标间的相关性分析

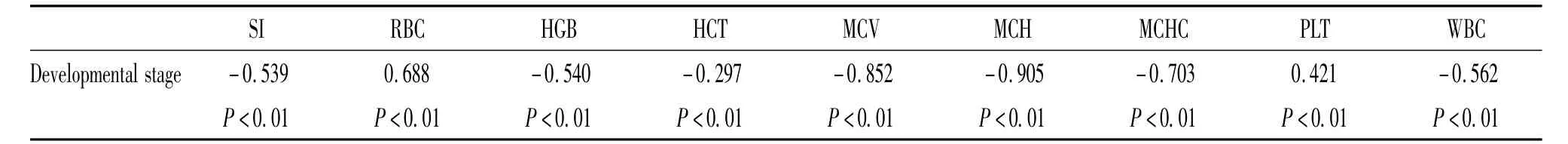

6.1 发育时间与血常规各项指标及SI的相关性分析

6.1.1 RBC计数及其相关指标与发育时间的相关性分析 RBC计数与时间呈显著正相关(P<0.01),即 RBC计数随时间延长有增多的趋势。HGB 含量、HCT、MCV、MCH、MCHC 与发育时间则呈显著负相关(P<0.01),即 HGB 含量、HCT、MCV、MCH和MCHC随时间延长有减少的趋势,见表2。

6.1.2 PLT计数与发育时间的相关性分析 PLT计数与发育时间呈显著正相关(P<0.01),即PLT计数随时间延长有增多的趋势,见表2。

表1 正常SD大鼠出生后不同年龄组心脏血血常规指标参考范围Table 1.Normal reference range of routine blood examination indexes from the heart in different age groups

Figure 3.SI concentration in cardiac blood at different developmental stages in neonatal rats.Mean ± SD.n=16.△△P <0.01 vs 3 d;**P <0.01 vs7 d.图3 正常SD大鼠出生后不同年龄组心脏血血清铁含量

6.1.3 WBC计数与发育时间的相关性分析 WBC计数与发育时间显著负相关(P<0.01),即WBC计数随时间延长有减少的趋势,见表2。

6.2 SI含量与发育时间的相关性分析 SI含量与发育时间呈显著负相关(P<0.01),即新生鼠出生后,SI含量随时间延长有降低的趋势,见表2。

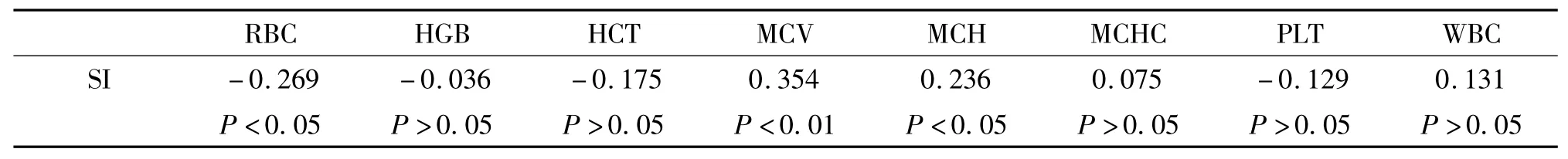

6.3 SI与血常规各指标间相关性分析 SI含量与RBC计数呈负相关(P<0.05),也就是随着RBC计数的逐渐增多,SI含量有减少的趋势;SI含量与MCV(P <0.01)和 MCH(P <0.05)则呈正相关,也就是随SI含量的减少,MCV和MCH也逐渐降低;而SI含量与其它检测项目相关性不明显,见表3。

表2 SI及血常规各项与发育时间的相关性Table 2.Correlation between developmental stage with blood indexes and SI in cardiac blood from neonatal SD rats(n=80)

表3 新生鼠心脏血血常规各项与SI含量的相关性Table 3.Correlation between SI with blood indexes in cardiac blood from neonatal SD rats(n=80)

讨 论

由于新生儿疾病的远期并发症所造成的严重社会问题,新生儿的健康日益受到社会各界的广泛关注。血液是临床上新生儿最容易获取的体液标本,它为监测新生儿在生理及病理情况下的体内环境提供了最为直接的信号。SD大鼠等啮齿类动物因其繁殖速度快、价格低廉,而被广泛运用于实验研究中。然而,实验动物不同部位的血液具有不同的流动特性,这导致同一动物采用不同的采血方法将出现检测结果不一致的情况。在实验过程中,新生鼠因其体积小,无法直接经静脉血管采血。故尝试经右心室和鼠尾分别采集心脏静脉血和末梢血,比较分析2种方法所得RBC、HGB、PLT和WBC的结果,发现新生鼠鼠尾血的RBC、HGB和WBC值均高于心脏血。同时,有临床研究表明新生儿足跟末梢血中 RBC、HGB、WBC 等参数均高于股静脉血[4],这与本研究结果相似。一方面,因为鼠尾血属于末梢血,在末梢血管的动脉端,血浆流体静压比血浆渗透压大,从而血液向外滤出,血液被浓缩;另一方面,由于二者血管口径大小不同,其血液流变特性也不同。血液在较大的静脉血管中,呈一般的流体特性;在微血管中,由于“RBC径向迁移”现象,使靠近管壁处形成一层没有细胞的悬浮流体层即无细胞层[5],在微血管轴心处血细胞聚集流动,而采血时常取到血管轴心处也就是血细胞密度较大的部分,导致鼠尾血血液学指标高于心脏血。另外,鼠尾血中较多的口形、异形RBC及其碎片提示,新生鼠出生后早期,RBC自身稳定性差,脆性高,易发生形变。断尾采血时挤压尾部,外力使幼稚的RBC发生变形,推片过程中,也更容易导致RBC变形甚至破裂。

目前的研究认为,新生SD大鼠的大脑在出生后完成类似于人类孕期直到出生后足月的发育过程。其P1d、P2d和P3d分别相当于孕龄18~20周、20~24周和24~28周出生的可存活早产儿[6]。P10d左右的新生鼠则相当于足月儿(32~36周)[7]。因此,P1d~P3d的新生鼠常用于模拟妊娠中晚期易患的新生儿疾病[8]。现虽有实验室对成年SD大鼠的血常规等进行了相应的研究[9],但关于新生鼠血常规的研究,目前未见报道。此外,现虽已知新生儿由于宫内外的差异,其与RBC相关的血常规指标均高于正常成年人,然而对于模拟人类新生儿疾病的新生SD大鼠来说,其血液学指标的改变是否与人类相同?尚不明确。因此,建立和完善新生鼠血液学指标,将有助于使用该发育阶段的动物,建立相关疾病动物模型,为研究新生儿疾病的发病机理提供新的实验依据。

RBC是血液中参与携氧的细胞,其功能直接影响到个体内环境的稳定。目前的研究认为在新生儿缺血缺氧性脑病(hypoxic-ischemic encephalopathy,HIE)等新生儿疾病中,促红细胞生成素能够改善缺血[2]、缺氧[10]所造成的 HIE 脑部病理损伤,但 RBCs在HIE发生中的病理生理学机制有待进一步研究。本研究发现,SD大鼠P1d~P14d过程中,RBCs计数逐渐增多,与发育时间呈现正相关。形态学结果提示,新生鼠P1d~P3d期间,RBC体积较大,形态不整,口形、异形、嗜多色性的RBC及其碎片较P7d之后要多,说明该阶段骨髓造RBC功能活跃,外周RBC尚未完全成熟,脆性大并处于溶血状态,进而导致RBC内的铁释放入血,使得SI含量升高;同时未成熟RBC内HGB含量较高,因此该发育时期HGB含量高于P7d;HCT为血液中红细胞所占容积的比例,P1d~P3d时,虽然RBC计数较P7d少,但因体积大,使该阶段HCT值高于P7d;MCV=HCT/RBC×100%,因该阶段HCT高而RBC计数少,因此,该时点MCV高于P7d及其后的时点;MCH和MCHC均与RBC计数有关,我们的研究结果表明该发育阶段RBC计数较少,因此这2个值的水平均较高。介于该发育阶段RBC的不成熟性,以及SI含量高的现象,为我们进一步研究RBC及铁代谢紊乱在新生儿疾病发生发展中的机制提供了重要参考价值。

本研究结果显示,血液中PLT计数与新生鼠发育时间呈现正相关,随着发育时间延长PLT增多,这从另一个方面提示新生鼠凝血功能经历了逐步完善的过程。P7d之前新生鼠血液系统还未完善,凝血功能较差,之后凝血功能逐步完善,在经鼠尾采血过程对鼠尾的挤压,激活凝血因子,造成微凝血块和PLT聚集,从而使得P14d鼠尾血液中PLT计数显著低于心脏血。

P1d~P14d的过程中,血液中WBC计数随发育时间推移逐渐减少,与发育时间呈现显著负相关,但在这一过程中WBC形态未发生明显变化。可见,在新生动物发育早期,血液中WBC计数明显高于个体发育成熟之后。目前的研究认为,脑内部分小胶质细胞来源于外周单核细胞,与外周血液中WBC关系密切[11],分享多种基因表型[12],具有较强的同源性。最近有学者经电镜证实新生鼠脑内基膜并不完整,且密度低[13];另有研究对比新生鼠和成年鼠血脑屏障(blood-brain barrier,BBB)的发育情况[14],发现新生鼠出生后早期BBB发育并不完善,可使小分子物质易于透过BBB。我们的研究发现新生动物早期血液中WBC计数较高,该发育阶段的WBC能否通过发育尚不完全、具有高通透特性[15]的BBB进入中枢神经系统尚未明了。

综上所述,虽然经心脏采血,需要开胸,带来了胸内负压环境的改变,对新生鼠的生理功能确实存在一定的影响。然而本实验在比较了新生鼠经右心室采血和鼠尾采血的区别后发现,经右心室采血所得血常规数据中,RBC破坏程度小,PLT值稳定,结果更可靠。因此,对新生鼠右心室血液的采集与检验,能够建立正常新生鼠不同发育阶段的血常规指标参考范围。同时,该参考范围的建立揭示了新生鼠出生后血液系统经历了逐渐发育成熟的过程:早期血液中RBC未完全成熟,易受外界因素影响而发生溶血,从而导致RBC计数减少,同时SI升高;WBC计数也经历了早期高,随发育而逐渐降低的过程;PLT计数也由低逐渐升高,提示凝血系统逐渐走向成熟。这些与个体发育过程密切相关的改变,及其发育早期的特殊性,为我们进一步研究新生儿疾病的发生发展提供了基础和新的思路。