汕头新中华基督教会研究

胡卫清

(山东大学历史文化学院,山东济南 250100)

汕头新中华基督教会诞生于20世纪20年代,是岭东地区从大公会体制内独立出来的唯一真正本色和自立教会,在潮汕基督教历史上具有重要意义,对于中国基督教史也具一定的典型意义。关于该教会历史,学界迄今为止尚无专门研究,本文拟根据相关档案和文献资料,对该会历史作一勾勒和分析。

一、背景与缘起

汕头新中华基督教会是从中华基督教会岭东大会分离和独立出来的,而岭东大会就其宗派背景而言乃出自于英国长老会。①英国长老会(Presbyterian Church of England),严格应译为“英格兰长老会”,这里采用通说。1843年该会组织大会(Synod),决定成立海外宣道委员会(Foreign Mission Committee)。1881年英国长老会差会(English Presbyterian Mission)在潮汕成立本土教会“潮惠长老大会”。1900年五经富成立长老大会,与汕头大会并立,潮惠长老大会遂改名为潮惠长老总会,1914年该会参加长老宗合一运动,改名岭东长老大会,下设汕头中会和五经富中会,1927年该会参加中华全国基督教会,改名为中华基督教会岭东大会,前述两中会分别改名为汕头区会、五经富区会。本文为方便起见,以英国长老会、教士会指称差会,以潮惠长老会、中华基督教会指称本地教会,以长老会泛指差会和本地教会。英国长老会自1856年进入潮汕地区开始就一直重视扶植和培植本土教会,1881年6月潮惠长老大会成立时就提出以实现教会自立为目标的基本原则:

一、圣会之职任及治法与国政迥别,而实各有本分,论世务诸事另必归国政统辖。

二、依长老大会之例,每堂会宜一牧师及一代议长老,以议教会之事,今因各堂会未有牧师,故暂准其各派一代议长老以合为大会。

三、今自西国来传圣道兼治教会者,或牧师,或长老,因皆为长老,且尝任设教之事,故应于大会共议会事。惟本地圣会宜自管、自养、自播,故将来圣会坚固,人数加多,各事该归本地任职之人,自当令本国之人皆归救道。①汕头市档案馆藏(以下简称“汕档”):民国资料C282:潮惠长老大会会议记录,1881年8月6-13日会议;参见潮惠大会年录,mf,no.626,H-10,Presbyterian Church of England,Foreign Mission’s Committee in Missionary Archives on Asia,EastAsia(以下简称PCEFM Archives)。

根据曾参加该次会议并发挥过重要作用的传教士汲约翰(John C.Gibson)的理解,首先,会议明确区分了教会与世俗政府的功能与权力,强调所有的世俗事物归政府管辖。大会强调这一点主要是基于政教分离的原则,同时也是为了使新成立的教会将主要目标放在属灵上。其次,会议确定大会为本地教会的最高权力机关,但大会权力的合法性来源于基层堂会,大会由各堂会的代表组成。第三,英国传教士加入长老会,参与议事。不过传教士是作为顾问和临时代表而参加的,严格地说,他们不是本地长老大会的成员,他们享有投票权,但是他们并不受大会纪律约束,而只受英国长老会(the Synod ofthe Presbyterian Church of England)的纪律约束。②J.C.Gibson,”Memorandum regarding Presbyterian Organisation of Native Church in South China connected with the Missions of the Presbyterian Church of England and of the American Dutch Reformed Church.”The Chinese Recorder Vol.XXXIII(1902),pp.12-14。这样做是为了保障双方的独立和促进本地教会的健康发展。第四,会议明确提出了本地教会应当自管(按:自治)、自养、自播(按:自传)。这是长老会明确提出“三自”原则,也是近代中国本土教会首次明确以中文形式提出“三自”原则,对近代中国基督教会的自立运动具有极其重要的典范和导引意义。尽管“三自”模式由英国圣公会传教士范亨利(Henry Venn)和美国美部会传教士拉弗士·安德森(Rufus Anderson)早在19世纪40年代就已提出,并且英国长老会的在华教士也熟悉该理论,③GeorgeA.Hood,Mission Accomplished?The English Presbyterian Mission in Lingdtung,South China,New York:Lang,1986.p.294。但是将该主张转换成本土话语,使之成为本土教会的发展纲领,则是长老会中外人士共同努力的结果。此后该会在长老大会领导下,以堂会为基础,逐步推进教会自立。从这个意义上说,汕头新中华基督教会的成立,可以视为英国长老会推动教会自立的宣教战略的一种结果。

不过,这种结果对于英国长老会来说应当是一种意想不到也不愿意看到的结果,因为英国长老会理想的教会自立显然是以一种建立在“中西新教权势建制”(Sino-Foreign Protestant Establishment)④该范式由裴士丹教授提出,参Daniel H.Bays,“The Growth of Independent Christianity in China,1900-1937”,in Daniel H.Bays,ed.,Christianity in China:from 18th Century to Present(Stanford:Stanford University Press,1996),p.308。下的自立,是一种温和和有限度的自立,即本土教会逐步承担起自我管理的责任,不过仍与英国母会保持良好的合作关系,而不是完全与母会脱离关系的独立。

以堂会为基础的教会自立模式本身就蕴涵着教会分离和独立的可能性。堂会规模过大,信徒太多,信徒之间、普通信徒与长老执事之间都可能产生矛盾。当时就有传教士担心,本地教会面临的严峻形势不是外部的迫害,而是内部的分裂,基督徒之间以往世代所结下的仇恨可能会使堂会分裂。⑤E.L.Allen to Maclagan,6/10/1925.mf,no.668,H-10,PCEFM Archives。而基层堂会内部的各种力量的较量则可能成为分离和自立的导因。作为岭东长老会最具实力和规模的汕头堂会,从20年代初起内部就暗潮汹涌,人际关系极为紧张,各种矛盾交织在一起,最终导致该堂资深牧师黄寿亭在1922年负气离任⑥汕档:民国资料C304,汕头长执会会议记录,1922年7月15日汕头长执会第39次会议。,远走南洋。⑦汕档:民国资料C304,汕头长执会会议记录,1922年10月20日汕头长执会第44次会议。

20世纪20年代是近代中国民族主义风起云涌的时代,在这种强大的社会政治思潮影响下,教会内部的有识之士开始觉醒,教会原来温和的自立方式已不能满足他们的要求,他们希望彻底摆脱西方差会的羁绊,建立真正独立的本色教会。1925年7月,汕头市出现一个名叫“汕头基督徒救国团”的团体,该团由长老会的教友组成,该团成立之后马上致函汕头各堂会,要求后者将礼拜堂前的题额名称冠以“中华基督教”字样,这种行为很显然带有强烈的政治意义。为此,汕头堂会内部产生争执,堂会职员吴逊如、陈子龄等明确支持基督徒救国团的决定,并起草宣言①汕档:民国资料C307,汕头长执会会议记录,1925年8月20日。,但这份言辞激烈的宣言受到部分保守和稳重职员的反对。在汕头中会的支持下,他们在堂会的长执会上提出,宣言有“诸多超出议案范围”的地方,会议决定派人对宣言重新修订。吴、陈显然对此强烈不满,他们缺席了该次会议。②汕档:民国资料C307,汕头长执会会议记录,1925年9月9日。

当时,汕头教会各堂会的地产和教堂多系英国长老会购买和建设,尽管本地教友也有少部分捐赠,但从法理上看,这些地产和教堂是属于英国长老会的。随着非基督教运动的兴起,一方面本土教会被反教者视为帝国主义侵略的工具,承受了巨大的社会压力,但另一方面也使得本土教会产生收回教产的强烈意愿。1925年汕头长执会派李志祥、翁伯良等携带公函,向教士会提出要求③汕档:民国资料C304,汕头长执会记录,1925年12月8日汕头长执会第87次会议。,公函云:

民国十一年,北京智识阶级提倡反基督教之声浪起,全国人民如响斯应。今年五卅惨案后,舆情激愤,对于帝国主义莫不同仇敌忾,而基督教因此益受攻击,诬我基督徒为帝国主义者之工具、资本家之走狗及洋奴等恶名辞,且谓贵教士会等之来华传道,实具一种利用侵略之野心,我人受此诽言,除为文批驳解释外,犹恐难杜众口铄金之患,故求自全,为阐扬主道计,亟应与贵教士会相商堂之问题,即今外马路礼拜堂之堂产主权是也。查是项堂产虽为贵教士会所捐建,然揆其初衷,实欲俾我华教徒礼拜得所也。是以敝会议决敦请贵教士会无违是心,可将斯堂主权让予敝会直接管理,则敝会敢作有力之保证,永远以斯堂为敬拜上主之所,决不敢作别种用途,且定有相当之纪念志谢也。盖今日外观环境,内察舆情,为教会大局计,为教徒自全计,贵教士会等处斯人心激发之秋,正宜俯从众意,一举臻于美善,不特不违传教之宗旨,犹复表示贵教士会至诚待人矣。况我人之要求纯属本基督博爱为怀,非有披猖之意,深愿贵教士会始终抱定爱主爱人、为福音牺牲之宏志,权其轻重,计其损益,理应允许敝会将外马路礼拜堂交予华教徒之议案。④《汕头中华基督教全体职员致驻汕长老会教士会公函》(1925年12月12日),mf,no.669,H-10,PCEFM Archives。

汕头堂在岭东长老大会的所有堂会中虽然经济实力首屈一指,但一直没有自己的教堂,现有教堂为英国长老会所有。1920年该堂长执会曾向汕头教士会提出“购买”该堂⑤汕档:民国资料C304,汕头长执会记录,1920年2月5日汕头长执会第9次会议。,双方为此闹得很不愉快,最后不了了之。⑥汕档:民国资料C304:汕头长执会记录,1921年3月29日汕头长执会第22次会议。不过,这次汕头长执会提出的不再是购买,而是要求对方“让予”,实际上就是无偿的财产移交,且话语中暗藏机锋,藉社会舆论之口将传教士与帝国主义“利用侵略之野心”直接挂起钩来,表面上是替本土基督徒开脱,实际上是想迫传教士就范。在民族主义的语境下,要求教士会无代价转让财产的强硬要求不仅没有任何道义上的瑕疵,而且在政治上具有高度的正当性。教士会方面收到汕头堂的信函后很快举行会议,决定该堂会所使用的教堂将移交给岭东大会保管,同时决定客家地区的相关教产问题也按同一原则办理。⑦Minutes of Swatow Mission Council,December 14-15,1925.mf,no.669,H-10,PCEFM Archives。之后华河力、任杜力代表教士会答复汕头堂,此事必须由英国长老会宣道会来决定。①汕档:民国资料C304,汕头长执会记录,1925年12月18日第88次会议。

从教士会迅速处理汕头堂要求转让堂产一事的举动可以看出,教士会面对中国民族主义思潮的巨大压力已无法回避,觉得在当时的情况下教产移交问题已经刻不容缓,必须马上进行,不过它又认为转让教产牵涉到复杂的法律程序问题,不能草率马虎,因为现有的部分教产契据的合法性还存在问题,有些契据是以个人名义订立的,有些契据没有在政府部门登记盖印。教士会方面还担心,如果教产移交给中国教会,有可能让反基督教的政府强行收回。教士会方面还主张契据应当交给岭东大会保管,而不能直接交给堂会保管,尤其是像汕头堂这样一些有较大影响的教会,它们倾向于“独立”,喜欢摆脱体制的约束,教士会必须事先提防这种危险。②H.F.Wallace to P.J.Maclagan,19 Dec.,1925,mf,no.669,H-10,PCEFM Archives。围绕教堂产权的转让问题所引发的纷争不仅加深了教士会和汕头堂会的分歧,而且使得堂会内部所谓稳健派与激进派之争更趋激化。

汕头堂会所属的牖民学校校董翁伯良、吴逊如等人认为当时的潮汕教会“暗淡无光,故步自封”,他们“思有以振作之”,于是创办半月刊《福音声》,希望“促进本色教会之自立”。由于该刊“颇具敢言之勇气”③吴刚峰:《二十五年来潮汕长浸两会研究》,《真光》第26卷第6号(1927年6月)。,多次讥讽议论长老会职员,导致“与当时思想顽旧者旨趣枘凿”,从而发生摩擦。④汕档:12-11-21,中华基督教岭东大会文件,“新中华基督教会”。该文件标题系引者加,原无标题,且文件内容被拆分成两个部分,另一部分见汕档:12-11-23,第106—111,117-118页,显然系后人对文件整理不当所致。从内容上看,该文件系新中华基督教会发起人对其历史的追述。这里的“顽旧”明显是指堂会牧师郭景云及其支持者。堂会为此警告翁伯良等人⑤汕档:民国资料C307,汕头长执会会议记录,1925年9月9日。,后者大为不满,认为前者是“麻木不仁之教会分子,实不足以劝导”⑥吴刚峰:《二十五年来潮汕长浸两会研究》,《真光》第26卷第6号(1927年6月)。,并以辞职相要挟⑦汕档:民国资料C304,汕头堂会会议记录,1925年11月19日。。事实上,汕头长执会内部一些老成持重的人一直支持郭景云,而另一些自立意识强烈的人开始对郭景云产生强烈不满,堂会内部分成了两派。

1928年初,汕头堂会围绕蓬州支会牧师任职的去留问题引发了一系列冲突,并且愈演愈烈,一直持续到10月汕头区会召开第102次会议为止。在此次会上,支持郭景云的汕头长执会和支持李志祥、翁伯良的汕头堂职员各致函区会,互控对方。根据双方的陈述和诸方调查,汕头区会决定“汕头堂职员屡生事端,于教会殊无利益,故区会宜著汕头长老会停止陈子龄、李志祥、翁伯良、许义芳、黄树光、许焕然、吴逊如等长老执事之职,付表决通过”。⑧汕档:民国资料C404,《中华基督教岭东大会、汕头区会、五经富区会年录》,中华基督教会汕头区会第102次会议(1928年10月2日)。汕头区会的决定作出后立即通知汕头长老会,长老会经讨论,决议“照准施行”,并以公函的形式“移知”长执会,长执会决定派人接收李志祥等人所经手的银项,并宣布停止黄树光、翁伯良、许焕然、许义芳、陈子龄等人在牖民学校的学务董事资格。

二、汕头新中华基督教会的建立及其特点

汕头中华基督教会为了维护自身的权威,对陈子龄、翁伯良等人所断然采取的组织处理措施已经使得这些人很难接受,而逼迫翁伯良交出学校管理权的做法更使得双方的尖锐对立矛盾难以调和,陈、翁感到很难在原来的教会里继续呆下去。在这种情况下,唯一可能成为双方调解人的教士会方面负责人华河力的态度却一如既往,十分强硬,不愿意作任何妥协和让步。在华河力看来,问题的解决只能是这一部分人分离出去。⑨H.F.Wallace to Dr.Maclagan,27 Nov.,1929,mf,no.688,H-10,PCEFM Archives.在这种情况下,陈子龄等人遂于1928年11月发表宣言,宣布脱离中华基督教会,成立“汕头新中华基督教会”,宣言内容如下:

中华基督教会之名辞,闻之熟矣,然必冠之以新者,盖与旧别也。夫进化公例,不进则退,惟能前进者,斯能日新。基督教会数十年来,受统治于西差会之下,以致会务萎靡不振,不特不能光大基督发聋振聩,反致圣教真义湮没。兴念及此,能不痛心?故欲求基督主义之实现,惟有揭橥自立之旗帜,庶真理有昌明之日,教会获自新之望。耶稣曰:“新布不能补旧衣,新酒不能盛旧革囊。”我侪新布也,组织完密,坚韧而不敝;我侪新酒也,酝酿初就,味厚而气醇,自非破旧者所容。于是乎毅然决然,穿起上帝赐予之武装,戴得救之头盔,仗圣灵之宝剑,抖擞精神,向前努力,开辟主之道路,屈曲者削之使直,崎岖者填之使平,务使筑成康庄大道,俾一切同胞咸得熙熙攘攘,鼓舞欢欣,携手同登吾新中华基督教会。猗与休哉!竖独立之旗,耳目一新;撞自由之钟,迷梦胥醒。抉西方宗派之藩篱,破彼此门户之偏见(西人来华创设教会,派别繁多,门户之见甚深,有老死不相往来者,我新中华基督教会一扫而清,何快如之)。既无阶级之分,岂有贫富之别。民胞物与,一视同仁。本基督博爱之精神,服务人群;为真理人道而奋斗,此志不懈。阐扬真理以启发新知,破除迷信而改良风俗。注重灵修美德,提高精神生活。实行总理之三民主义,为人类谋幸福;养成独立自尊之精神,造就优美完全之人格。跻国家于强盛,中华与日月齐光;期天国之亟临,主名共宇宙不朽。现在我新中华基督教会之地基也已购就,奉献典礼亦已告成。(本会已购就地基约五十方丈,位于中马路,地点适中,经于本月十八日举行献地典礼)鸠工庀材,经营伊始,行见巍峨堂宇,颂帝恩于无极矣。凡我同志,盍兴乎来。①汕档:民国资料C187,《汕头新中华基督教会五周年纪念特刊》,《汕头新中华基督教会宣言》。

宣言的发表标志着汕头新中华基督教会成立,这个新成立的教会究竟是一个独立自主的堂会(Congregation),还是一个有着自己独特的基本教义、神学主张和特别的教仪和管理体制的真正意义上的教会(Church),宣言并没有明确表示出来。因为在当时,堂会也可以称作教会。不过,作为一个新建立的纯粹由中国人自己主持的教会,汕头新中华基督教会毕竟有自己的追求,这主要表现在其自立思想上。

首先,从宣言和其后发表的建堂启事和章程的内容看,汕头新中华基督教会从一开始就标示自己不同于其所脱胎出来的母会,一“新”字就将自己的特色表达出来,根据进化原则,新必胜旧,新必取代旧,汕头新中华基督教会的“新”主要表现在教会的自立上,这是汕头新中华基督教会所高扬的旗帜,也是它不同于母会的地方。汕头新中华基督教会宣告自立,强调要“遵守国民政府法令信教自由原则,本耶稣基督博爱、牺牲救人之精神,服务社会,实行自立、自养、自管、自播,以唤起国人共同努力,阐扬真理,实现本色教会为宗旨”②汕档:85-1-7,汕头市基督教各团体写的情况报告,《汕头新中华基督教会简章》。,这样,汕头新中华基督教会的目标就不仅仅是经济上的自立,而是要改良社会人心,使中国臻于富强。这样,早期岭东长老会所倡导的教会自立运动至此发生了重大的转折,从一种纯粹的教会自身发展战略演变为实现民族主义的战略目标——国家富强的手段,成为近代中国民族主义运动的一部分。事实上,这是20世纪20年代教会自立运动的一种普遍趋向。将教会的发展与民族运动紧紧联系在一起,一方面大大提升了教会自立运动的正当性,使自立运动开始走出教会这个固定的范围,从而为整个社会所共同关注,而获得社会的关注与支持也进一步加速了自立运动的开展。但另一方面,在20世纪20年代,中国教会本身已经是众矢猬集,各方力量力图影响乃至消灭教会,尤其是国家力量一直在寻找机会企图控制教会,由于中国教会与外国差会的特殊关系,民族主义自然成为国家介入教会内部事务的强有力工具,现在教会内部分离出一种力量,希望借助国家的理念——三民主义和政权力量来实现自己的目标,那么国家自然也希望借此来实现自己的目的。

其次,汕头新中华基督教会认为本地教会要获得真正的独立,教会必须纯粹由华人来主持管理,绝对不能让差会和传教士干预本地教会的管理,要做到这一点,就不能让那些与洋人关系密切的人执掌教政。新中华基督教会的发起人在早期曾经力图在教会拥有较大的发言权,希望通过排挤郭景云等人逐步进入权力中心,但因为后者与英国传教士有密切的关系而遭遇惨痛失败。经此剧变,他们认识到要实现自立,真正的基督徒必须自己“觉悟起来”,“以自动的精神,做一番创造的工作,自负责任,独立教会。举凡一切经济、主权纯粹由华信徒自己负责,与一切附带而来的洋色彩、洋势力脱离关系。勿因洋奴辈之反对攻击,而畏葸心灰”,应当坚持福音之正道①汕档:民国资料C187,《汕头新中华基督教会五周年纪念特刊》,《五周年纪念之回顾与前瞻》。。作为真正的基督徒,不仅要在思想上认识到自立的重要性,而且必须“具绝大决心牺牲之精神”,必须努力不懈地奋斗,否则就是“徒托空言”。1913年汕头区会曾经派定42人为自立筹备委员,但过了20余年,并没有建成“自立自理之教会”②汕档:民国资料C187,《汕头新中华基督教会五周年纪念特刊》,《发刊词》。。在新中华基督教会看来,“自立的真谛,厥有数端,曰自治、自养、自传”,其中最重要的是自治,即由华人自己“处理本团体内的一切事务”③汕档:民国资料C187,《汕头新中华基督教会五周年纪念特刊》,《论教会自立》。,该会认为,教会的“行政权若不切实收回自办,依然由少数西教士暗中操纵,是挂羊头卖狗肉的伪自立”,因为西教士“高居深宫”,只能“藉着几个亲信人代耳目”,这些亲信往往会是非弄颠倒④汕档:民国资料C187,《汕头新中华基督教会五周年纪念特刊》,《教会自立之重要与意义》。。岭东教会之所以一直“奄奄无生气”,就是因为那些“执教政者口倡教会自立”,却没有真正落实在行动上,所以“教会自立之呼声三十年矣”,本地教会“依然扶墙扪壁走,不肯高视阔步行”,归根到底就是因为这些人只知道“伺外人之颜色”,唯洋大人马首是瞻,甚至“趋奉奔走,冀沾余润”⑤汕档:85-1-7,汕头市基督教各团体写的情况报告,《汕头市新中华基督教会情况报告书》。。新中华基督教会诸君认为,如果依靠这些“因循懈沓”的本地教会领袖来谋求教会的自立,那么自立运动是没有什么希望的,所有的基督徒都必须行动起来,因为“教会自立事业,为基督徒人人应尽天职”。⑥汕档 :民国 资料C187, 《汕头 新中 华基督 教会 五周年 纪念 特刊》 ,《 发刊词 》。

第三,教会自立必须打破宗派藩篱,实现教会合一。新中华基督教会认为,“教会合一,在废除门户制度,同归于真本色自立之旗下,不受国际宗派与政治背景之操纵影响”,这样就可以做到“诸弊尽除,教会统一,既熄教争,亦为世法,庶中华归主,中华统一”。⑦汕档:民国资料C187,《汕头新中华基督教会五周年纪念特刊》,潜养:《自立与本色之要义》,第19页。

汕头新中华基督教会的发起人除上述被除名的7名汕头堂会职员外,曾惠民、翁纯熙、徐绍文、杨祥达、萧汉杰、张继勋、杨亦钝、陈拔臣等8人亦列名其中,而赞成人则有黄寿亭等35人。汕头新中华基督教会在成立之初得到社会各方面的支持。1928年11月3日,汕头新中华基督教会发布建堂募捐启事。建堂募捐启事发布后,得到社会各方面的大力支持,1929年2月2日举行奠基典礼,四月新教堂就建立起来,并于当月28日举行正式的成立大会。⑧汕档:85-1-7:汕头市基督教各团体写的情况报告,《汕头市新中华基督教会情况报告书》,第77页。

宣言的发布对于当时的中华基督教会汕头区会来说可谓是晴天霹雳,当时就有人认为这种内部的意见纠纷“阻碍会务,至为可虑”⑨汕档:民国资料C305,汕头长老大会会议记录,第31次会议(1929年2月27日)。。高压的结果,非但没有使陈子龄等人屈服,反而催生了一个真正的自立教会。

炽烈的民族主义热情不可能持续长久,高潮一旦过去,大量的具体问题还必须由新中华基督教会自身来面对。该会在回顾历史时说,成立之初“万绪千端,困苦百结”⑩汕档:民国资料C157,《汕头新中华基督教会十八周年纪念特刊》,《发刊词》。。而作为对手的中华基督教方面,不仅通过牖民学校所有权问题以及其他产权问题对这个新出现的教会组织继续施压,而且在《通问报》上发表署名“知机子”的文章,攻击新中华基督教会,说“新中华基督教会之信仰,不晓得是建在甚么地方”,认为该会的创始人“不是因为道理和信仰不浃于心,不能苟同,而创新会;纯是为情的冲动”,指责“新中华基督教会的名称,有独无偶,太过矫异,有似独树一帜,有碍教会合而为一”,认定该名称暗含“睥睨全国中华基督教会为旧,自己为新”的意义。对此,汕头新中华基督教会在其1929年的《圣诞特刊》上发表署名“髯公”的文章给予回击,认为自己的“信仰不是建筑在大英国长老会,更不是建筑在江牧师(笔者按:指英国传教士江克礼)的面包上”,乃是“建筑在十(字)架宝座上,乃是建筑在拿撒勒耶稣基督之上”,“那些浅见的人们,以为我们从前是长老会教友,一旦脱离了它,就以为失了信仰的中心。须知拜上帝,比是限于某一地域,某一宗派”,“髯公”认为他们新创教会,并非是感情一时冲动,从前他们虽然有“纯粹教会自立之望”,但是“无奈顽固派之狰狞抑遏,不可理喻”,他们认为区会已经“汩没本真”,“专事争夺轧轹,久为贤者所齿冷”,“殆如基督所谓失味之盐”,已经没有合作的可能,所以才另立新会,所以他们的行动是深思熟虑的结果,至于名称冠以“新中华基督教会”,也不值得大惊小怪,基督教会宗派繁多,何以一“新”就成“不共戴天”之仇人,这只能说明区会一班人的狭隘。①髯公:《释新中华基督教会》,《圣诞特刊》(1929年汕头新中华基督教会印)。

不过,英国长老会方面似乎对汕头新中华基督教会的发展并不担心,华河力在1929年底指出,汕头新中华基督教会的传播范围没有超出汕头市,尽管其“脱离洋人”的呼声可能是一种危险,但就当前的迹象看,并不值得担忧。②H.F.Wallace to Dr.Maclagan,27 Nov.,1929,mf,no.688,H-10,PCEFM Archives.

三、汕头新中华基督教会与母会从分离到联合的关系

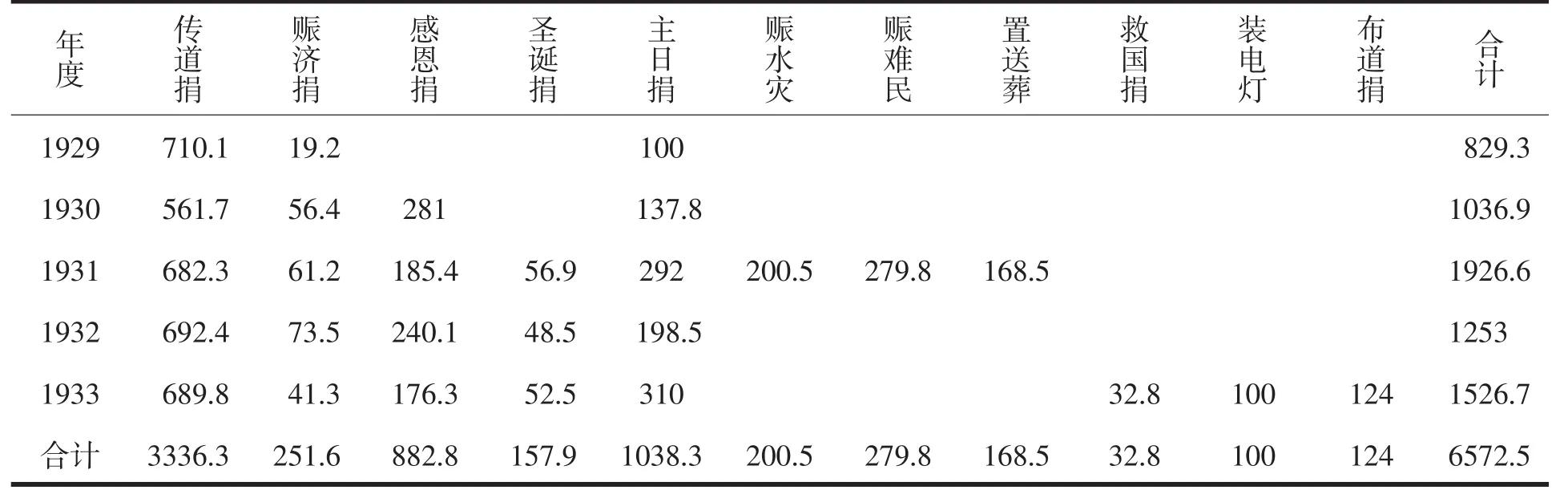

尽管遭遇到各种压力与挑战,但汕头新中华基督教会的自立并非昙花一现,而是一直坚持下来,与其母会中华基督教会形成了长期并立的态势。汕头新中华基督教会之所以能够在巨大的压力之下坚持下来,首先是首倡诸人不屈不挠的顽强意志和“精诚团结”的合作精神③汕档:民国资料C183,《汕头新中华基督教会廿年纪念特刊》,黄泽浦:《纪念与意见》。。不过,仅仅意志坚强尚不足以构成汕头新中华基督教会存在和发展的充分条件。外在的客观条件有时可能比主观意志更重要。汕头乃近代中国第二批开埠的口岸城市之一,对外贸易发达,会友相对富裕,而新中华基督教会的发起者均有一定财力,所以能够支撑该会。同时新中华基督教会规模适中,经费开支不大,也是一个重要原因。参见表1:

表1 汕头新中华基督教会经济状况一览表④汕档:民国资料C187,《汕头新中华基督教会五周年纪念特刊》,徐烈:《五周年会务报告》。

从表1可以看出,汕头新中华基督教会经济开支的规模较小。即使加上捐建教堂的专款12500元和历年学校经常费16500元,实际5年的总经费亦不过3万余元。如果将这一数据与同在汕头市区的中华基督教会的汕头锡安堂和伯特利堂相比较的话,其经济规模远远小于后者。⑤汕档:民国资料C406,岭东大会、汕头区会、五经富区会年录(1937年)。不过,正是这种经济规模才有利于这个本色教会的生存,因为过于庞大的开支对于完全独立于差会的自立教会来说根本承担不起。

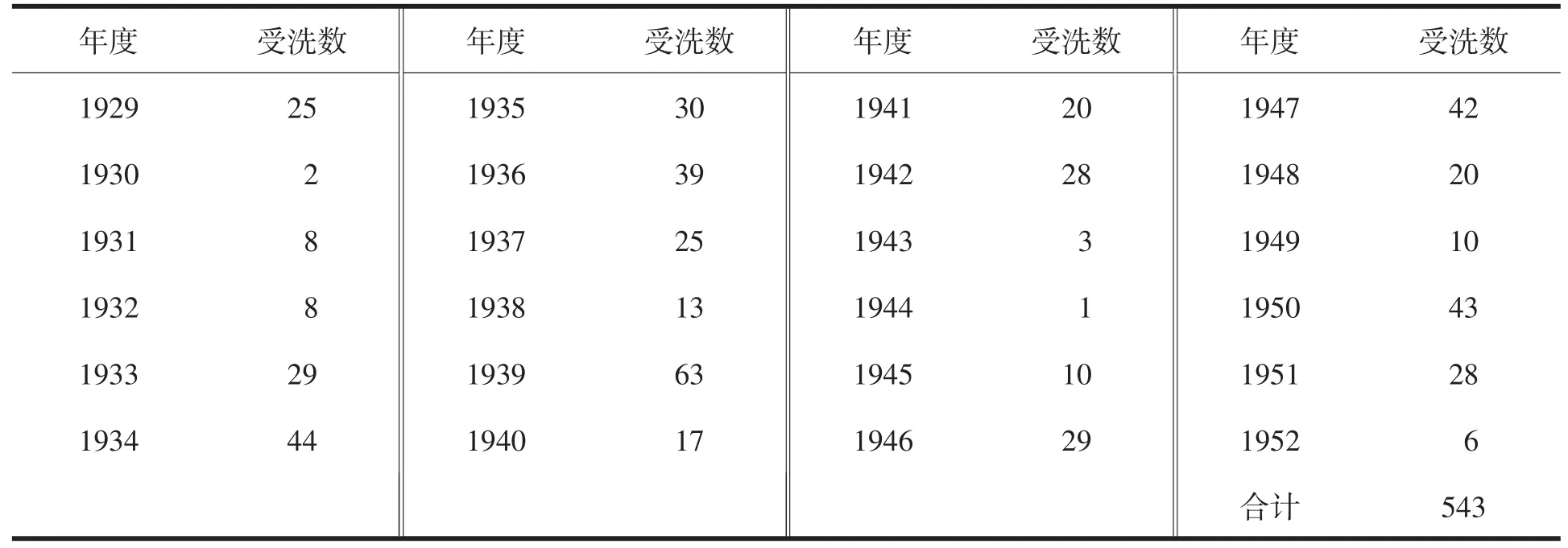

作为一个本色教会,汕头新中华基督教会所面临的问题当然远不止于经济上的压力。实际上,作为一个比较成熟的基督教宣教区,汕头市并非只有中华基督教会存在,其实岭东浸信会的宣教实力在市区也丝毫不比中华基督教会逊色。处于两强之间,在夹缝中求生存,艰难程度可想而知。不过,由于新中华基督教会发起人和支持者的团结和努力,该会还是获得了稳步发展。参见表2:

表2 汕头新中华基督教会历年受洗人数一览表①汕档:85-1-7,汕头市基督教各团体写的情况报告,《汕头市新中华基督教会情况报告书》附三《汕头市新中华基督教会建堂募捐缘起》,第98页。

从受洗的人数看,汕头新中华基督教会的发展似乎并不理想,而且上述数据应包含有孩童在内,如果将孩童之数据除去,到1949年时,历年受洗的成人总数为399名,而这一年该会在汕成年信徒为230余名,慕道友300余名。②汕档:民国资料C183,《汕头新中华基督教会廿周年纪念特刊》,乐天:《本会略史》。就其成年信徒的人数来说,自然无法与中华基督教会岭东大会相比,后者的人数曾达一万余人。③汕档:85-1-7,汕头市基督教各团体写的情况报告,《中华基督教岭东大会情况报告书》。即使以在汕头的各堂会作比较,新中华堂的人数规模也比汕头锡安堂和伯特利堂少许多,后两者在1950年的信徒人数分别为767名和1222名④汕档:85-1-7,中华基督教岭东大会所属堂会名称、地址、负责人及信徒一览表(1952年)。。不过,应当看到,新中华基督教会与伯特利堂、锡安堂在汕头市区形成鼎足之势,作为一个脱离中华基督教岭东大会的完全自立教会,能够在岭东大会的传教中心坚持下来,并有所发展,实在也是一个了不起的成就。

尤为重要的是新中华基督教会成立后与汕头中华基督教会之间的关系变化。新中华基督教会成立之后,汕头区会曾组织彭松等人进行调查,鉴于陈子龄等人已经脱离长老会,所以岭东长老大会1929年7月9日特别召开第32次特会⑤汕档:民国资料C405,《中华基督教岭东大会、汕头区会、五经富区会年录》 岭东长老大会第32次会议(1929年7月9日)。,汕头区会召开第104次特会,宣布“涂抹其姓名”⑥汕档:民国资料C405,《中华基督教岭东大会、汕头区会、五经富区会年录》汕头区会第104次会议(1929年7月13日)。,开除出会。不过,尽管区会对新中华基督教会的处置十分严厉,但仍然有少数基层堂会与新中华基督教会私相往来,揭邑世光堂居然聘请新中华基督教会的牧师黄寿亭为其摄理牧师,对此,区会不得不派专人前往“宣慰”。⑦汕档:民国资料C288,汕头长老中会记录,汕头区会第106次会议(1930年4月22日-25日)。

但是,随着时间的推移,上述两会之间的关系开始改善。1934年汕头新中华基督教会五周年纪念会时,中华基督教会汕头区会牧师吴士敦和棉湖中华基督教会长执会给会议分别送来贺词,后者并称赞该会为“本色先声”⑧汕档:民国资料C187,《汕头新中华基督教会五周年纪念特刊》,《棉湖中华基督教会长执会贺词》。,表明两会的关系有了初步的改善。中日战争时期,尤其是太平洋战争爆发后,因新中华基督教会是纯粹华人自立教会,与英、美差会没有什么关联,因此较少受到日寇的骚扰,成为当时汕头教会的一个活动中心,包括中华基督教会岭东大会在内的其它宗派的教友也到该堂来举行“联合崇拜”①汕档:民国资料C183,《汕头新中华基督教会廿周年纪念特刊》,乐天:《本会略史》。,这就为岭东大会与新中华基督教会改善关系提供了契机。两个教会的关系渐渐趣向平和。进入20世纪40年代后,新中华基督教会还参加了由岭东大会发起的一些慈善活动,如在汕头孤儿院的建设问题上,新中华堂与伯特利堂、锡安堂就进行了很好的合作。②汕档:民国资料C295,汕头区会议事部会议记录,汕头区会第135次会议(1945年11月8日)。

1949年4月,汕头新中华基督教会举行创立20周年纪念,中华基督教会岭东大会的领袖人物多题词祝贺,其中岭东大会理事长吴国维的题词是“其命维新”,并自行解释说,之所以这样题词,是因为“在基督教本身上,原无新旧之分,然而必冠以新者,示其受命于主,以革故鼎新,实行完全为华人自立、自养、自传、自治之教会也,而其簇新则不仅限于物质经济已也,而尤贵乎精神灵性之焕然一新也”。显然,吴国维对新中华基督教会的自立方式是赞许的。岭东大会总干事郑少怀希望新中华基督教会“根深趾固”,杨作新的题词是“乃盐乃光”,汕头区会干事林之纯的贺词是“凡事长进连于元首基督”。值得注意的是,中华基督教会的一些联堂牧师、职员以及机构负责人的贺词,都非常明确地肯定了新中华基督教会的自立。揭阳联堂牧师黄振邦的题词是“长大成树”,林宪文牧师及第十联堂职员则称赞新中华基督教会是“岭东空前首倡实行教会之先锋”,伯特利堂牧师蔡恺真也认为新中华基督教会是“华人自立”,因此“基址坚强”,吴士敦牧师认为新中华基督教会是“圣教先锋”,汕头聿怀中学校长卓效良认为新中华基督教会在教会独立上是“潮汕先锋”,甚至与该会有很深误会的郭景云也从新加坡发来了贺词。此外,中华全国基督教协进会的缪秋笙、中华基督教会全国总会的崔宪详、中国耶稣教自立会全国总会代理事长谢永钦、金陵神学院教授王治心等也发来贺词,其中缪秋笙的贺词是“独立先锋”,王治心则提出“圣教东传越百年,汕头自立着先鞭”,对新中华基督教会的行动给予高度肯定③汕档:民国资料C183,《汕头新中华基督教会廿周年纪念特刊》,《贺词》。。尽管题词和贺词多系客套话语,不过从贺词的内容看,新中华基督教会所采用的自立模式显然受到了普遍的理解和赞许。尤其重要的是,将近有一半的贺词来自于中华基督教会岭东大会。这说明两者之间的关系明显得到了改善。

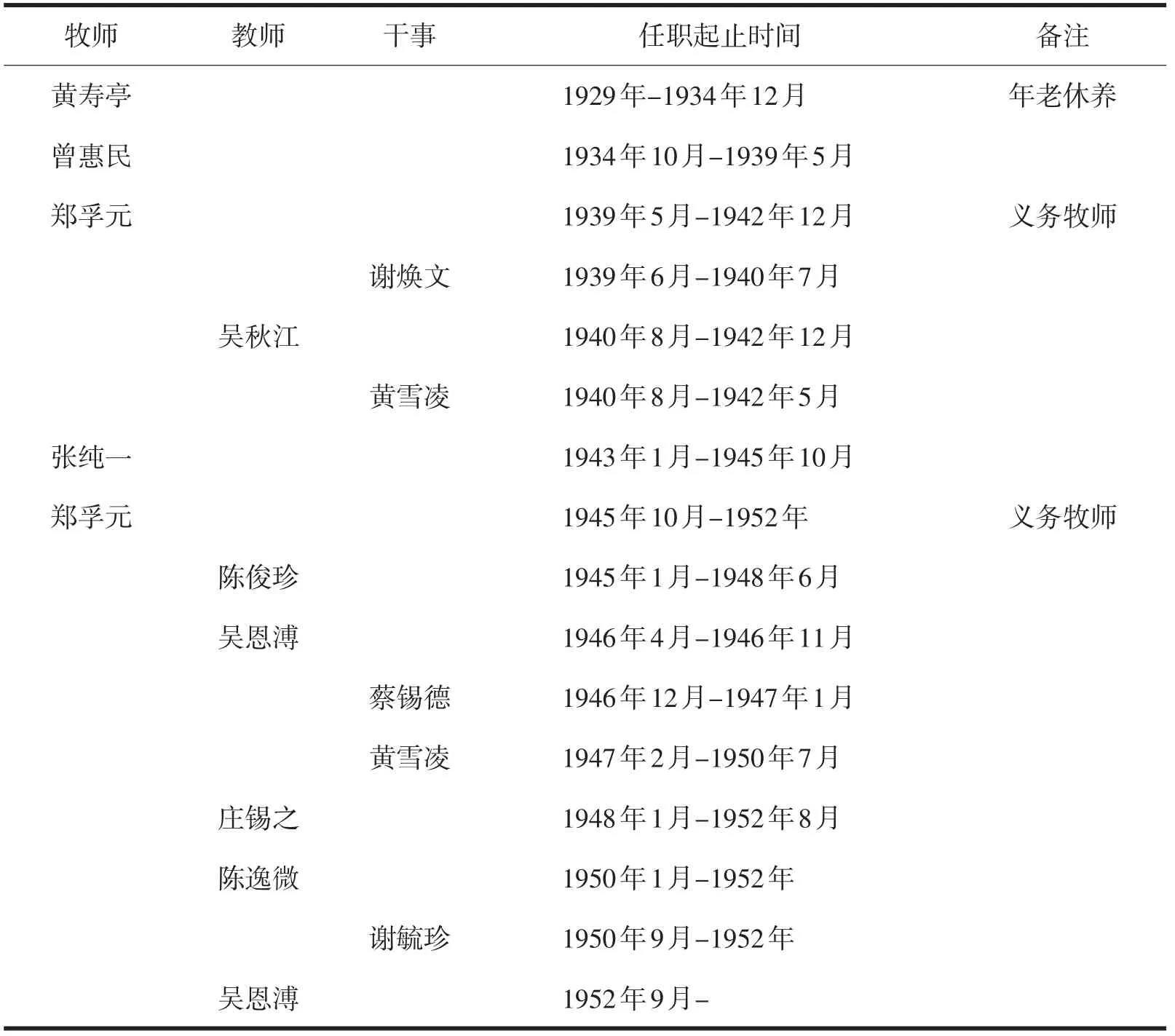

由于汕头新中华基督教会的规模太小,无法建立独立的神学教育体系,甚至无力选送学生到其他神学院学习,该会的神职人员和一般行政人才“多属祖会会友”,这种状况不仅草创时期是如此,后来也长期如此。④汕档:民国资料C183:《汕头新中华基督教会廿周年纪念特刊》,胡觉:《忘记背后,努力向前》。截止1952年底,汕头新中华基督教会的先后五任合计4位牧师均来自岭东大会,其中除曾惠民系从岭东大会脱离出来外,其余均为岭东大会成员。而郑孚元一直在岭东大会任职,他之所以接受新中华堂的邀请担任义务牧师,是因为他认同该堂的主张,认为基督教应当“不分派别,只认主为教会元首,教会为主身体”,作为教牧人员,“服务教会,乃顺服元首,当然任务也”。⑤汕档:12-11-16,中华基督教会岭东大会:《郑孚元牧师自历述略》。实际上,郑孚元之所以担任新中华堂的义务牧师,乡土情谊也应是其考虑的一个因素⑥汕档:12-11-23,中华基督教会岭东大会,“新中华基督教会”。,他是普宁县棉湖人⑦汕档:12-11-16,中华基督教会岭东大会:《郑孚元牧师自历述略》。,与前述之李志祥是普宁同乡。担任新中华基督教会第一任牧师的黄寿亭则是揭阳人⑧汕档:民国资料C187,《汕头新中华基督教会五周年纪念特刊》卷首扉页。,第二任曾惠民是潮州人⑨笔者一直没有发现曾惠民考试进名和按立牧师的文献资料。2003年4月11日笔者访问蔡恺真牧师时,蔡牧师也肯定地说曾惠民只是新中华的先生(按:即教师),并非牧师。但不知为何解放初期有关新中华基督教会的资料均说曾是牧师,可能是后人追记有误,兹照录,存疑待考。,张纯一是惠来人。新中华堂的五任牧师,均不是澄海人,更不是盐灶人,而新中华主要职员均是揭阳和普宁人。从这里我们可以看出,地域因素曾经是岭东教会分裂的因素,但也成为新中华堂与岭东大会联系的纽带,传统在这里又发挥了奇妙的作用。后来,岭东大会的有关指令居然可以直接下达到新中华基督教会。1949年岭东大会准备举行福音入潮一百周年纪念时,以岭东大会主席总干事和执行干事名义发出的公函,赫然将新中华堂与锡安堂、伯特利堂以及汕头教士会等机构并列在一起,通知各堂做好相关的准备①汕档:12-11-30,中华基督教岭东大会:岭东大会至锡安等堂公函(原件无日期,当为1949年8月25日)。。实际上,时人多将该会视为岭东一个自立的教堂,而不是一个独立的教会,这不是偶然的。参看表3:

表3 汕头新中华基督教会历年职员一览表②汕档:85-1-7,汕头市基督教各团体写的情况报告,《汕头市新中华基督教会情况报告书》,第80页。

从表3可以看出,汕头新中华基督教会之所以能够坚持下来,实际上与岭东大会在后期实行合作和支持的政策密切相关,尽管在前期双方曾经尖锐对立过。如果没有中华基督教会在政策上的默许和支持,像郑孚元和张纯一等原来属于岭东大会的牧师是绝不可能到新中华基督教会去任职的。

新中国建立后,该自立堂会又宣称自己是一个完全独立的教会组织,与传教体制毫无关系,这显然是新形势下的又一次符号选择。不过,汕头市统战部1950年所编制的《汕头市各教会系统表》却非常明确地把新中华基督教会列入长老会汕头区会的一个堂会③汕档:S007-1-2,统战部,《汕头市各教会系统表》。。不仅如此,作为岭东唯一一个完全由华人主持的自立教会,汕头新中华基督教会成员不仅要参加由政府组织的政治学习,而且还必须承认自己的思想里仍然“残存着帝国主义思想的毒害和影响”,必须加以清除。④汕档:85-1-7,汕头市基督教各团体写的情况报告,《汕头市新中华基督教会情况报告书》,第85页。汕头市三自爱国委员后成立后,该会与其他教派一样均被纳入到体制之内,进入后宗派时代,不再作为教派单独存在。

四、结 论

汕头新中华基督教会的成立,既是长老会长期推行教会自立的结果,也是教会内部民族意识觉醒的产物。该会从大公会体制下分离出来的自立模式,实际上是20世纪初年开始的中国教会自立运动的一个缩影,它与中国耶稣教自立会等自立教派基本上是一个类型。从汕头新中华基督教会的自立主张看,除了承继主流教会的“自立”、“合一”的口号外,就是高扬民族主义的旗帜,为自立运动打上了强烈的时代色彩,但它本身在教义和仪式等方面并无太多的创新,尤其是在神学方面它缺乏自己独特的东西,这样就使自立的意义主要局限于体制和经济方面,这是它不能吸引更多人参加的深层原因。因为教会作为一个特殊团体,其信众关心的首先是信仰,没有适合本地教会的本色神学作为支撑,其自立运动也就缺乏持续发展的动力,这是汕头新中华基督教会始终没有真正从堂会走向教会的根本原因。从该会的发展看,正是由于它在教义、仪式和管理体制等方面与中华基督教会并没有差别,同时又受到规模的限制无法拥有独立的神学教育体系,教牧人才必须仰赖中华基督教会的帮助,随着民族主义思潮的退潮,两者渐渐从分离又走向了联合。