基于语料库的梅毒患者心理状态和相关因素分析

王晨庄 周灿轩 吴关城 蒋明华

随着我国社会的日趋开放,性病发病率逐年升高,性病是一组特殊的疾病,不仅是生物医学问题,更包含着复杂的社会心理问题。本文梅毒患者为研究对象,采取实证研究的方法,对皮肤性病门诊梅毒患者医患会话进行分析,以期更具体的了解梅毒患者就诊时的心理状态及其影响因素。现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 实验组30例梅毒患者均来自2010年5月2012年6月本院门诊。其中男17例,女13例;年龄18~65岁,平均32.3岁。文化程度:大专以上8例,高中13例,初中及以下9例,均根据梅毒血清学检查阳性确诊。对照组34例皮肤病患者来自本院同期门诊,其中男20例,女14例;年龄19~60岁,平均35.8岁。文化程度:大专以上11例,高中15例,初中及以下8例,两组患者在年龄、性别、文化程度分布无差异。

1.2 方法 对30例性病门诊梅毒患者和34例同期皮肤病患者医患对话过程进行现场录音,而后将采集回的录音语料存入电脑,并严格按照会话转写规则对录音进行转写成书面语料,在编辑过程中对录音材料中出现的人名和涉及个人隐私的内容进行技术处理,切实保护医患双方的匿名权和录音材料的使用限制。经整理,录音长度10个多小时,转写成医患对话材料文字近5万字,使用word文字处理对相关词语语进行识别、分类和统计。

1.3 统计学方法 采用SAS8.1软件进行统计学分析,组间比较采用χ2检验P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

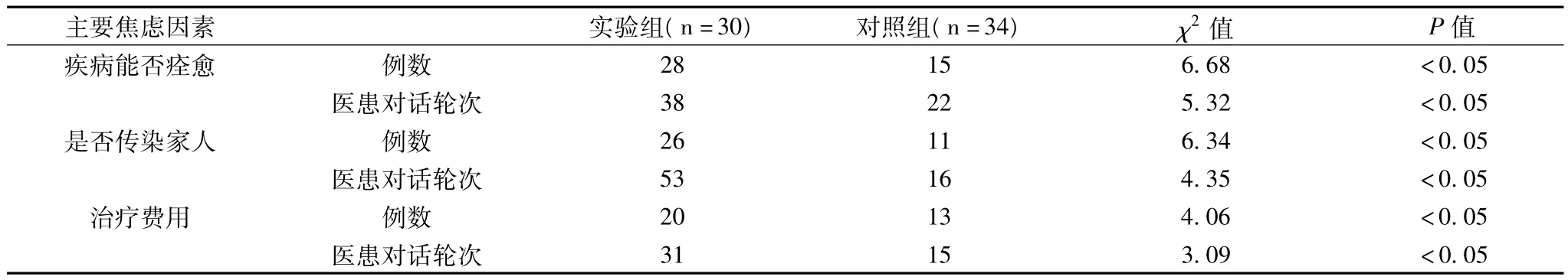

在实验组30例医患会话中,有28例患者对疾病能否痊愈表现出担忧,其中相关医患对话轮次38次;有26例患者对疾病是否会传染家人表现出担忧,包括是否会通过日常接触,比如饮食、共洗衣服等,其中相关医患对话轮次53次;有20例患者对治疗费用问题表现出担忧,其中相关医患对话轮次31次。与对照组相比,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。在实验组中,患者表现焦虑相关最多的词语为“传染”和“根治”,其中“传染”出现频次为240次,“根治”出现频次为183次,与对照组相比,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组患者焦虑相关因素分布表

3 讨论

性病患者是一个特殊的患者群体,来自社会的、家庭的以及疾病本身各个方面的因素给患者造成了极大的精神压力,他们的心理健康水平较低,具有多种心理问题,尤以抑郁焦虑情绪最为常见且比较严重,有报告前者的发生率达48.31%[1],国内学者研究发现性病患者普遍存在高焦虑水平,表现为担心、忧虑,心理反应复杂[2,3]。

既往对性病患者心理状态研究多采用问卷调查的形式进行,问卷调查是以书面提出问题的方式搜集资料的一种研究方法。问卷调查只能获得书面的社会信息,而不能了解到具体的情况,难以了解被调查者是认真填写还是随便敷衍,回复率和有效率低,对无回答者的研究比较困难。同时由于性病是一组特殊的疾病,涉及个人隐私,性病患者在接受问卷调查时具有防备心理,容易使调查失去了真实性。本研究通过对皮肤性病门诊梅毒患者医患会话进行分析,建立性病门诊医患会话语料库,并有针对性的研究梅毒患者这一特定人群的语言特征,能更直接、客观的了解患者心理状态。本研究结果显示梅毒患者相对其他皮肤病患者更易对疾病产生焦虑情绪,主要表现在担心疾病能否痊愈、是否传染家人及治疗费用问题上,在相关医患对话轮次上与对照组比较,差异有显著性。在实验组中患者的词语“传染”和“根治”的频次也显著高于对照组,显示梅毒患者更担心疾病是否会传染家人、能否痊愈,存在明显焦虑及恐惧心理。近年来,性病的发病率不断增加,梅毒的发病率居高不下,许多患者对梅毒没有一个确切的认识,加之我国传统文化对梅毒的批判和恐惧很容易走入梅毒治疗误区,从心底恐惧这种病,当发现自己患有疾病时造成很大的精神压力。因此临床医务工作者更要从单一的“治病救人”的模式中转变出来,加强医学人文素养,充分利用一线医务人员容易接触梅毒患者及医患之间互动交流为平台,在梅毒治过程中,对梅毒患者施以有效的医学人文关怀,进行必要的健康教育和行为干预。

[1]施辛,马维祥,苏玉华.性病患者抑郁情绪研究.临床皮肤科杂志,2001,30(3):152-153.

[2]何倩,曾翠,肖春卫,等.女性性病患者的焦虑抑郁情绪及心理干预研究.中国性科学,2008,17(7):9-11.

[3]唐婷婷,张河川,赵敏,等.男性性病患者焦虑情绪干预效果分析. 中国公共卫生,2008,24(8):993-994.