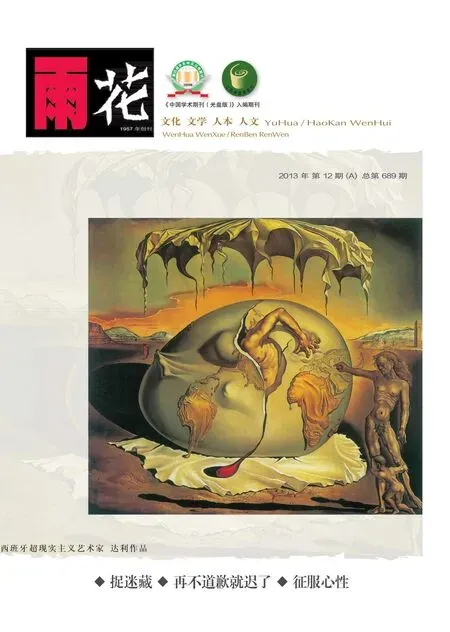

海 边

●施介平

许二骑的是“7070”摩托,像一只小毛驴在坑坑洼洼的沙土路上颠跑,哪是女贩子“250250”车的对手?

1

双阳镇位于三县交界处,这里村落密集,交通便利,每逢集日,方圆几十里的人们都到这里或卖,或买,是远近有名的物品集散地,尤其鱼虾蟹等海产品,更是有多少销多少,自古便有“破鱼烂虾,双阳是家”的说法。可是,这流传了二、三百年的生意经今天在许二身上却不灵了,你看,集散了,人没了,家家烟囱都冒过了中午的炊烟,小学生又踏上了下午的上学路,他还有半车鱼没卖完……许二心里这个气呀:多好的买卖前后都被这熊娘们给搅了……

放下许二,我们说说这停泊码头,乃是渤海莱州湾一个不起眼的小口子,由一道天然大沙梁在外面迎风挡浪,里面是一片平静水,郁郁地绿,碧碧地蓝,是万风不患的天然避风港。就近的三、四十条小马力船在这里进出忙碌。许二倚仗当局长的哥哥撑腰,白黑守在这里啃地皮。

何谓啃地皮?

就是外地商贩来上货他都要扒人家一层皮儿,少则一斤一毛,多则三五毛。否则,你就走不了,不是扎车胎,就是扔黑石头砸人家挡风玻璃,甚至还纠结几个小痞打你一顿,久而久之这里便成了许二的天下。

每年的麦收前,这无名小港便迎来了它最繁华,最兴盛的时期——附近海域盛产青鳞鱼,船日落前下网,蹲到下半夜拔上来,一条船都要网个两、三千斤,上岸将网扯到沙滩上,一边悠悠地抖鱼,一边等贩子们的到来。这里人都有麦收前晒干鱼的习惯,备着三夏农忙时蒸着吃、烤着吃方便,于是,轻骑,三轮车,黑豹,福田……各种车辆挤满了港湾,有时候一天能扒四、五千元。

可天有不测风云,海也有旦夕祸福,今年的鱼汛来临前一场东南风竟刮来了“赤潮”侵入,蓝青青的大海瞬间被红郁郁的漂浮物笼罩,渔业生产便大跌了风景,青鳞鱼少得可怜,船出去一潮只网个百、八十斤。黄金时节热门货,谁买上谁出去挣好钱,鱼贩子们都红了眼。

“许二先给我!”

“给我,二哥!”

“给我!”

“共这么点鸡巴玩意儿谁也不给,老子全留了。”

在这里,许二的话是圣旨,他说全留别人都没了指望。

“你给多少钱?”船家担心他压价。

“跟去年一样。”

“一块?”

“嗯。”

“太低了!今年怎么能和去年比?去年一潮网多少?今年网多少?谁不知道集上没鱼?最少你也得给一块五!”

“你滚鸡巴蛋吧!赶集也卖不上一块五。你光知道打鱼,价格规律你知道?去年卖一块钱一斤,这价钱用刀子刻在人们脑子里啦,永远忘不了,今年你涨钱?没人要你的!”许二扔下话悻悻离去。

这末一句自然是双关语,船家明白里面的意思,别的贩子又不敢要,死逼坑儿得卖给他。

船家软下来。

许二心中高兴,很为自己的强硬得意,刚要过秤,突然,一辆摩托车哧溜溜滑到跟前。

来者三十四、五岁,高挑个儿,大眼睛,梳齐脖卷发,红里透白的脸皮儿,尤其穿了一件红丝衫,这在全是男人的海边上很是亮眼,一瞬间把所有男人的目光都招去,但,大多数人只是看一眼,并无非分之想,许二却不同,一双黑豆眼就一眨不眨地盯在了女人身上,仿佛要看透她衣衫里面的隐秘,心里说:这是谁家的浪娘们儿跑到海边招野汉子来了?若能和她……

女人离开轻骑,大伙儿才看明白,车后面还有一只铁箱,原来也是个鱼贩子。不用问,她这是第一次到这口子来。

“您这鱼卖了没有?”声音也柔。

“没卖,没卖!”船家粗声大嗓抢着回答。

“多少钱一斤?”又是细声嫩气。

“一元五!”船家仍声如洪钟。

“我要。”

“好—— 。”

船家跑着上船拿下一杆大抬秤,挂好篓绳,两人抬起:“九十三斤!”

女贩子打开铁箱,倒入。这时,又有一条船的艄公将鱼抬过来,又过了个八十四斤,这样,女贩子的鱼箱满了,付了钱,封好车,一阵“突突突”远去了。

这桩买卖前后没用上十分钟。许二像走了魂似地在旁傻愣着。其他贩子见状都跃跃欲试,想自己上货,许二这才如梦方醒,恶狠狠说:“她妈了比的!从哪里蹦出来只骚兔子?到太岁头上动土,便宜她这一回!”

许二的话像机枪扫射,把那几个想自己上货的贩子吓得赶紧缩回去。许二对船家说:“行了鱼哥哥们,今天我认赔了,一块五就一块五吧。”

纠纷平息。

许二把三十几条船的鱼都集中到一辆四轮车上,快十点的时候拉到了三十里外的双阳集上,正是下货的最佳时间,集市上一份鱼没有,热门货加独份买卖,许二心里这个乐呀……

果然,车未停稳便围拢上好多人,挤挤拥拥,吵吵嚷嚷,这个说,“我要二十斤。”那个说,“我要三十斤。”还有要五十块钱的。

“不要挤,都排队!”许二吆喝。

人们果然挤挤拥拥排起了长队。

他拿起秤,给最前头的中年妇女称了一份儿,欲往她兜里倒。

中年妇女急忙拦住,惊诧地问:“这么少?多少钱的?”

“五十元的。”

“多少斤?”

“十斤!”

“啊!”

“啊!”

“啊!”

“……”

真正像滚开的油锅里倒进一瓢水,“哇——”地一声人们炸响了。

“太——贵了!”

“太——黑了!”

“刚才人家一个女的卖两块钱一斤!”

“你卖啥都贵!”

“你的货也不比人家的好……”

“你这人太没德……”

“……”

七嘴八舌,谴责纷纷。

许二的反应又如何呢?

他是青州府的靴子——白布里(不理),任你们怎么吵我就是少钱不卖。心里说:抻他们,抻熊了都得买,这叫狠不得价钱富不得商!今日不狠,更待何日?

他脚踏车沿,脸向别处,悠扬地唱起了:“妹妹你坐船头,哥哥我岸上走……”

“九九那个艳阳……”

“天不下雨,天不刮风……”

“……”

唱了一阵,看看天已傍晌,车前和集上的人越走越稀,不得不改变主意随女贩子的价钱卖,可是,大部分买主都已回家,没卖几份便没了人……只好吆喝:“青鳞鱼贱卖了啊……”吆喝到下午,还是剩下了一千多斤,眼发红,肚子破,散发出的臭味招来苍蝇争啄……

2

日头快接近海平面的时候,穿红丝衫的女鱼贩子又出现在海边上,一手拎着杆盘子秤,一手拎着个网袋,踩着松软的沙滩慢慢走。这个时间没有青鳞鱼,有纹蛤。纹蛤因长有斑斓的条纹而得名,是生长在海底细面沙里的著名海鲜。捕捞纹蛤的不是船,是人工用耙子从沙里扒出来的,所以,产量都不高。女贩子琢磨:上点纹蛤送饭店准行。于是,便向扒纹蛤的渔哥们走去。

这些人,整天在水里泡着,有的穿条裤头,有的干脆一丝不挂。一丝不挂也无所谓,正如渔歌所唱:天上晃着个太阳,海边人不穿衣裳,不穿衣裳不算放荡,因为这不是大街上。所以,这里自古便有“有礼的大街,无礼的海岸”之说,再者,像这偏僻的海边,尽是捞海的男人,女人很少涉足,偶尔来个一、两个,也是离得远远的,不碍大礼,不伤大雅,所以,这些人对光腚从来都是无所顾忌,比在家里还随便,当下,就有几个一丝不挂者坐在岸上晒身子。

女贩子向他们走过去,而且,还必须走到跟前,否则,买卖做不成。于是,她身子向着他们走,脸却朝向海里看,看日落,看日落中远处黛青色的孤岛,看金光闪烁的海水……心里却像揣了只兔子,怦怦直跳:这些人能穿上衣服吗?万一不穿怎么面对……看似她像在欣赏风景,实际上什么也没往心里去,什么也没看见,心里只有即将面对的尴尬。

那几位赤身裸体者见这位红鲜的女人越走越近,便知这女子是有事而来,而且必到跟前,来不及穿衣服,一个个勾躬着腰,慌慌跑向水里,淹没了身子,只露头,脸上溢满了讪讪的笑。

“姊妹,你要纹蛤?”一位四十多岁的大哥问。

“多少钱一斤?”

“昨天卖给许二他们两元呢。”

对于纹蛤,女贩子还是第一次经营,价格心里没底儿,不过,她从对方憨厚的脸上看到了诚实和可信,于是问:“你们一共有多少?”

“没老些,一百多斤儿。”

“行,我都要了。过秤吧。”

这几人你看看我,我看看你。

“姊妹……我们……”

女贩子方想起他们没穿衣服,又一次脸腾红晕,比浓妆艳抹还鲜艳。

女贩子向老岸走出四、五十米,背过身坐了会儿。扒纹蛤的渔哥们都上岸穿好了衣服,招呼她过去。她一份儿份儿过秤、记账、付钱……这时的太阳被海面托住,天水相连处是浓重的玫瑰紫,再往上橘皮红和柑橙黄的霞光飞满了半个天。海面被映得姹紫嫣红……

忙碌中,缤纷的晚霞逐渐淡去。铅灰色的天幕愈降愈重。女贩子封好车想上路,往前一用力,推倒车支撑,“扑哧——”车胎软瘪瘪落了地。女贩子心里“嗖”地掠过一道闪电,叫声“不好!”急看两股胎,前后全没了气,她明白:这是被人扎了。

夜色越来越浓。这小小的自然港湾开始暴露出了它的荒凉与偏僻:除海里有几处影影绰绰的渔火外,陆地上连个亮灯的地方都没有,更不用说修车铺了。这无疑给女贩子的处境加重了砝码。

有人说:男愁唱,女愁哭。有的女人自己也说:愁了,哭一通,轻松些。那是因为这女人觉得哭对她有好处才大放悲声的,如果哭的效果恰恰相反,她宁愿咬破嘴唇也不会让自己掉下一滴泪的,眼下,女贩子就属这情况。

还是在半下午的时候,就有好心人告诉她:“小心点儿,许二要报复你。”她很感意外,甚至不相信,海岸是国家的,鱼是船家的,愿买愿卖……

那人说了原因。

她又气又笑:“都什么年代了还独霸市场吃独食?你们这些男人也太没阳刚之气了,甘愿在他手底下捡剩饭吃。”

“不是没人和他斗过,他上面有哥哥,交得广,公安的,工商的,都喂下了,他打了你,不了了之,你打了他还得包药费,挨罚,这叫强龙难压地头蛇,姊——妹——”那人很无奈。

现在,这地头蛇果真向你咬一口。女贩子想。

女贩子又想:如果被眼下的处境愁得哭吓得哭,正是许二所希望所高兴的,如果从此再不敢来了,更是他求之不得的。说一千,道一万,他扎胎、放气,不就是为了减少竞争对手吗?可,不来竞争又到哪去挣钱呢?下岗以来试着干了几样营生,惟独当鱼贩子的钱挣得快,可观,只要抓上货,带出海边就挣钱。所以,这条路必须走下去,坚决走下去!因此,眼下不能有丁点怯弱和恐慌,更不能掉一滴泪……这样想好后,她心情稳定了很多,坦然了很多。招呼那几位卖纹蛤的渔哥帮忙把鱼箱抬下。

那位四十多岁的大哥见她出现这情况,帮她想办法:“要不我们每人给你捎一部分,放到东村路口修摩托的那里,你后面推车过去,你看怎样?”女贩子想了想:“那敢情好,只是连累你们。”“没什么,女人家出门在外不容易。”他们每人装了一些,封到自行车后座上。又问:“姊妹,你敢走?”“敢。”她回答,但底气不足。“你要是不敢俺几个和你一块儿走?”女贩子很感动,一股热流从心底泛起,溢上了眼眶:世上还是好人多啊!但是,哪好再麻烦人家几人陪自己走七、八里的沙土路呢,于是,她一再说不怕,一再催他们头里走,那几人才跨上自行车,慢慢融进夜幕。

女贩子费力地推着摩托上了路。

两边一簇簇黑乎乎的红毛柳,摆摆摇摇像有人在里面拱动。女贩子身上汗毛一乍一乍的,冷汗热汗一块涌出来。但这只是刚走时的感受,走了会儿,心情就坦然了很多,因为摆动的红毛柳里并没出来人,再者,即便真有坏人,大不了跟他拼命……她这样想越走胆子越大,到后来干脆一点怕意都没有了。走着走着,后面有摩托车声由远而近,灯光照亮坎坷不平的沙土路。骑车人到了跟前,减慢车速,“怎么了姊妹?干吗推着走?”声音充满了幸灾乐祸。

是许二。

女贩子的心“怦怦怦”狂跳起来,这叫仇人相见分外眼红,她真想唾他、骂他,上去抓他的脸,可,你又没抓住人家手腕子……于是,便顺着许二装痴卖傻的台阶不指名道姓地骂了起来:“谁知道让哪个吃人饭不办人事的私搞子扎了车胎,让他走路磕死!吃饭噎死!骑车碰死!”

许二心里“咯噔”一震:我这不是找上门儿挨骂吗?但他这人是出了名的无赖泼皮,平日骂别人和被别人骂是家常便饭儿,所以对女贩子的咒骂,这耳朵进,那耳朵很快又出了,对情绪没造成多大影响,仍嬉皮笑脸调侃:“要不,扯股绳我拖着你姊妹?”

女贩子心里话:你明知不能拖,还送假人情气人。但嘴上却说:“多谢了,不用!”

许二得了点好脸,便踩鼻子上眉毛,靠近了女贩子,小声说:“姊妹,往后上货找哥哥,收别人三毛收你一毛,你要是再会来点事儿,一分钱不要都行,你知道哥哥快四十了没媳妇最想什么,现在咱俩到林子去……”

女贩子虽已为人妻,已为人母,但除丈夫外,还从没异性这样直言不讳地向她提出性要求,何况又是一个害过自己的仇人!于是,刚才的忍耐一并爆发,向许二啐一口,“放你娘穷屁!”支下车捡起块石头要揳他。许二见势不妙,加大油门儿跑了。

3

从半夜开始,港湾里就人声鼎沸,号子渔歌吵翻了天。

如此的吵叫,许二自然也睡不安稳。下半夜,他披上衣服出去转悠了一趟,发现,今日的鱼比昨日多很多。

鉴于昨天的教训,许二决定,今日的鱼一斤不留,全拨给贩子们。当然了,谁给的皮儿厚拨给谁。

他很自然地想到了那女贩子,昨天让她初生牛犊不怕虎地钻了空子,打破了他在这口子多年来立下的规矩,打乱了他的经营计划,使他遭受挫折,蒙受经济损失,还在贩子中造成不安分影响……

许二就想:应怎样去消除这种影响呢?

东方刚泛鱼肚白,大地仍是黑幕笼罩,就连起早的报晓鸡这会儿都在偎翅酣睡。许二便披了件黄大衣,顺着港湾,一边走,一边讲:“夜来瞎晚(昨天晚上)那女贩子到底哭了亲娘,两股车胎全完了,走了一宿没到家,一箱子纹蛤全扔了,今天,你就是白送给她,她也不敢再来……”

许二把这一套谎话从东说到西,又从西说到东,从船家刚开始抖鱼说起,到船家抖完了鱼,集中过秤,还听到他和那些刚来的贩子讲女贩子的遭遇,说得贩子们一个个低眉垂目,规规矩矩。许二则越说越趾高气扬。

十点多。

白炽的太阳高挂天空,照得海水绿油油充满了生机。海边上的沙子也被晒得温暖可人,赤脚走在上面,热乎乎软酥酥,舒服的感觉滋心润腹,再高级的足疗师,再精湛的脚底按摩技术都无法相比……许多船家这时候都已卖完了鱼,有的在整理网具,有的在做饭,空气中氤氲着鲜美的鱼香……海岸上仍不见女贩子的身影。真如许二所说:不敢再来了吗?

非也。

要知道,她昨晚补好胎到家卸下货已近十二点,才待睡觉,猛丁想起集上卖海鲜的都用海水养着,那样才能保活保鲜,又返回海边载了趟海水,把纹蛤大盆小盆地养上,到睡觉的时候,已过两点。她实在是太疲累了,一觉竟睡到日上三竿,呼啦醒来,急急地洗了把脸便去送饭店……总之,等她再赶到海边的时候,青鳞鱼交易接近尾声。

但是,来得早不如来得巧,女贩子来到海边正赶上许二给城阳的贩子装满了四轮车,还剩下几条船的鱼,许二大声嚷:“谁给三毛让谁装!”环顾众贩子,没人应。有人说:“许二,别太狠了,让这些人也对付吃碗饭,两毛不行?”“两毛?两毛你在那蹲着!谁给两毛五?”就在这当口,女贩子的摩托到了跟前。

许二张着口,像被东西噎住了嗓子,眨巴着小眼不认识似地瞅女贩子。

女贩子支下车,对男贩子们说:“海岸是国家的,鱼是船家的,为啥给他两毛?”

“说得对!许二你太霸道了!”

女贩子又说:“你们还站着干嘛?咋不快上货?”

几个胆大的喊声“走!”搬起箱子跑向渔船。几个胆小者仍不敢动。

昨天卖给女贩子的那条船,因和许二关系不好,鱼一直没卖,见她来了,小渔哥跑过来:“大姐,我们的鱼还给你留着呢。”说着,将鱼箱搬过去。女贩子跟过去。许二瞅着她背影,小眼眨巴眨巴,“磕倒蹴断了鸡巴真还脆了!我就不信治不了你!”走向女贩子的摩托车。

他左手掏裤兜,没有,又右手掏,仍没有,继而又急急地摸两个上衣兜,均未找出他要使用的扎锥,情急之中伸手将女贩子的盘子秤拿走,跳上摩托,一溜烟没了影儿。

这一切,女贩子看得清清楚楚,跑过去,跨上轻骑,急急地踹开,“突突突”撵上去。

许二骑的是“70”摩托,像一只小毛驴在坑坑洼洼的沙土路上颠跑,哪是女贩子“250”车的对手?她的车像一匹野马,很快撵上,“停下!”女贩子大声断喝,这时的声音全没了柔气,变得钢铁般坚硬凌厉,凛然生威。许二歪头看看,并不理睬,仍我行我素。女贩子猛加油门儿,“250”车又像一头发疯的牤牛,“嗷——”地蹿前去五、六十米,然后,来个急刹猛调头,对向许二,“再不站住撞死你!”

真正应了那句古话:生的怕愣的,愣的怕不要命的。女贩子敢以命和许二对撞,在生死面前许二怯了,急急地刹住车,但他并没老实地把秤交与女贩子,而是出人意料地脱光裤子,“你敢过来拿?”

此时的女贩子眼发红,脸发紫,真正如下山猛虎,更犹如鹰抓兔子,拔出防身匕首向许二扑去!

“操你亲娘给你割下来……”

这大大出乎许二的意料,情急之下慌忙躲闪,“你你你……别别别……俺俺俺……再再……不不不……惹惹……你了行……不行……姑姑姑奶奶……亲——娘……”

一群海鸥从头顶经过,它们中有像芦花鸡似的苍老者,还有青灰色的羽翼刚丰的初飞者,都摆动着灵动的小脑袋,盘旋、打转。

百余只海鸥一齐欢啸,声浪滚滚犹如浪涛咆哮。