多层螺旋CT对肠系膜原发非肿瘤性病变的诊断价值

贾 成 (江苏省靖江市人民医院放射科,江苏 靖江 214500)

肠系膜是腹腔内的重要结构之一,包括小肠系膜、横结肠系膜、阑尾系膜和乙状结肠系膜[1],内有血管、脂肪、神经、淋巴等组织,可发生肿瘤性病变及非肿瘤性病变,后者又可分原发或继发病变,但因对其关注不够,相关的全面描述、CT表现报道很少。现搜集我院自2007年8月~2013年4月经手术或随访证实的44例肠系膜原发非肿瘤性病变,对其MSCT表现及其诊断价值进行全面分析,从而进一步提高诊断水平。

1 材料与方法

1.1 一般资料:2007年8月~2013年4月,44例行腹部多层螺旋CT(MSCT)扫描并诊断为原发性肠系膜非肿瘤性病变的患者,男27例,女17例,年龄21~73岁,平均44.7岁,其中34例经病理证实,其余病例(3例淋巴结炎、2例脂肪沉积,5例肠系膜脂膜炎)按CT诊断标准做出诊断,并结合临床病史及随访(3~12个月)证实。37例患者因腹痛就诊而行腹部CT检查,5例为腹部CT检查时偶尔发现。2例为乳腺癌患者术后化疗前体检发现病变。

1.2 CT诊断标准:肠系膜脂膜炎的CT诊断标准[2]:小肠系膜密度增高,包含不均匀脂肪组织且高于腹膜后脂肪密度,界限清楚,包绕但不侵犯肠系膜血管,可推压邻近肠袢但不侵犯,且除外肠道及腹膜后肿瘤及感染性病变。其他疾病按各自CT表现诊断。

1.3 技术参数:应用GE LightSpeed pro 16螺旋CT扫描机,扫描采用120 KV,220 ~240 mAs,螺距为1.375,层厚7.5 mm。扫描后的图像进行后处理重组,采用1.25 mm层厚和1 mm间隔,获得的图像传至ADW4.2工作站,进行多平面重组(MPR)和最大密度投影(MIP)重组。所有患者均进行CT平扫,20例进行动脉期、门脉期增强扫描。应用德国欧立奇高压注射器将90~100 ml非离子对比剂(碘海醇,300 mg I/ml)经手背静脉或肘静脉注入,注射流率为3~3.5 ml/s,注射开始后延时25 s后行动脉期扫描,55~60 s进行静脉期扫描。对肠系膜病变和正常后腹膜脂肪进行CT值测量。

2 结果

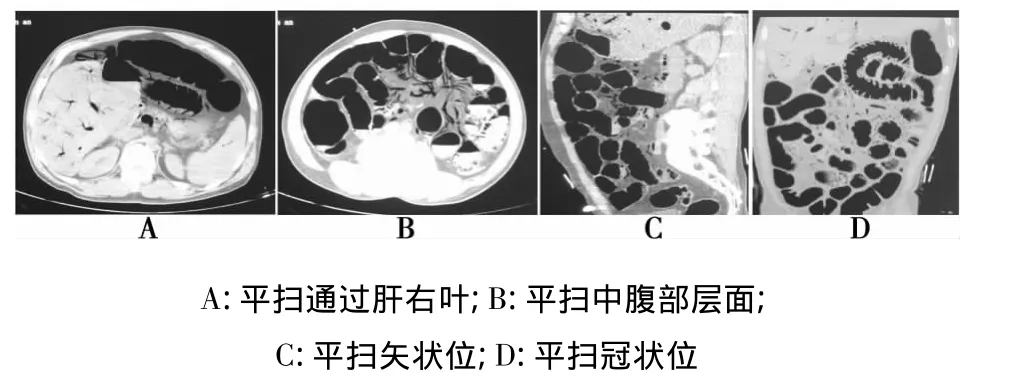

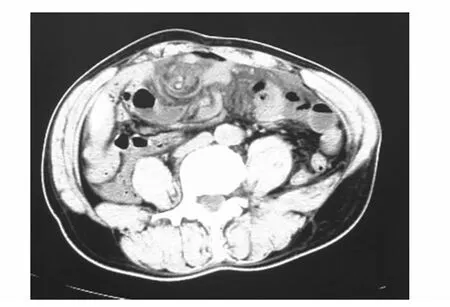

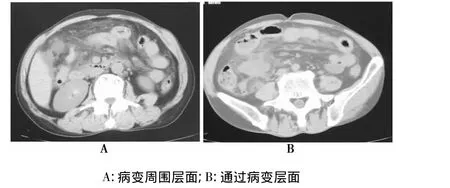

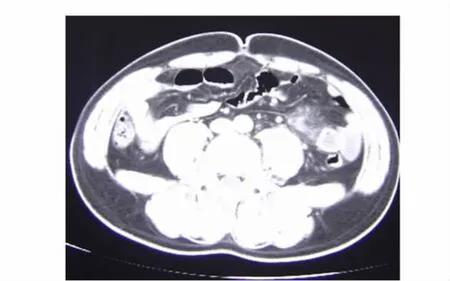

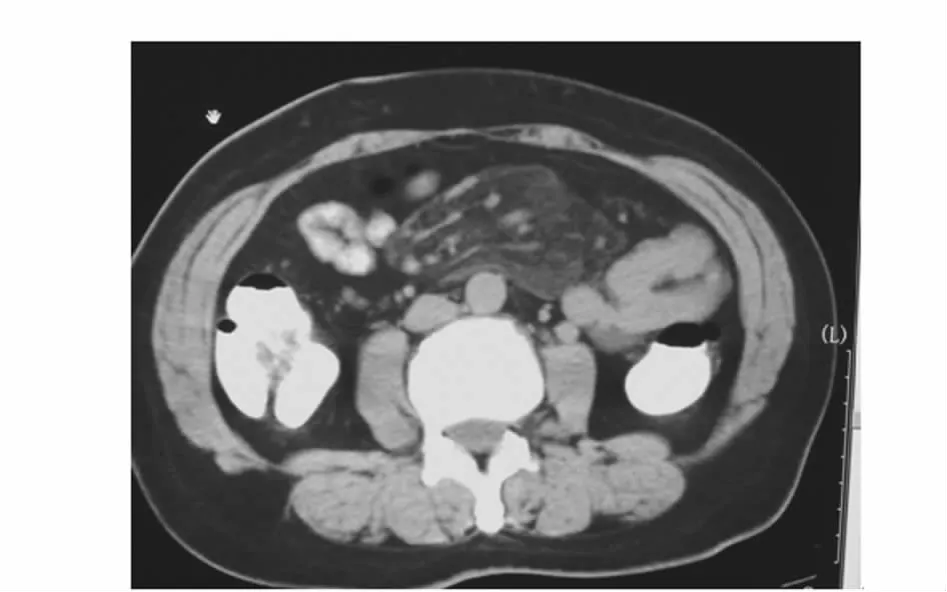

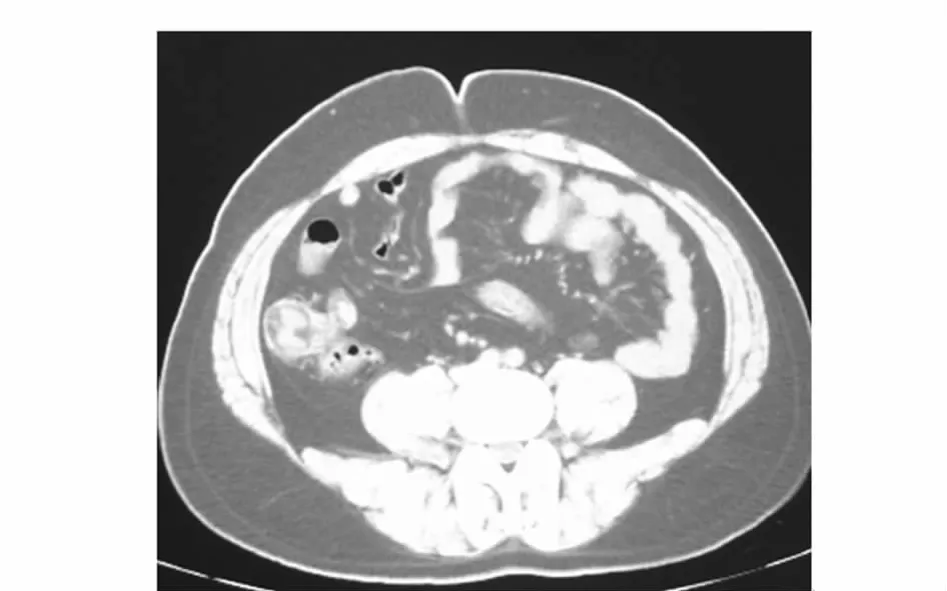

44例中:肠系膜水肿17例:门脉、肠系膜上静脉栓塞4例,表现为门脉、肠系膜上静脉周围模糊,MPR上述血管内对比剂有充盈缺损。肠系膜上动脉栓塞4例,表现为肠系膜上动脉周围模糊,血管增粗,血管密度增高(图1)。肠系膜上静脉、门脉广泛积气2例,表现为肠系膜密度普遍增高,肠管积气、扩张,肠壁变薄、积气,该2例患者均有长期酗酒史(图2)。肠系膜扭转4例,CT表现为肠系膜增厚,水肿,其内血管增粗、旋转,供血区的小肠肠壁肿胀、增厚和充满液体,肠间隙内积液(图3),肠脂垂炎2例,均发生在乙状结肠,表现为乙状结肠前缘脂肪密度结节,周围小片状渗出,与其境界不清(图4),大网膜梗死1例,表现为横结肠前系膜增厚、扭曲伴周围片状模糊影。7例为炎性渗出:4例肠系膜脓肿,其中1例脓肿破裂,手术后病理为肠系膜结核,表现为小肠系膜增厚,肠间隙内积液,周围小肠壁反应性水肿(图5)。淋巴结炎3例表现为回盲部周围的多个小结节影,直径5-8mm,边缘肠系膜模糊。肠系膜血管挫伤10例,其中4例合并肠穿孔,CT表现为腹部钝伤部位的肠系膜周围的脂肪呈雾状线条状增高,周围肠间隙内积血(图6)。10例其他病变:脂肪沉积2例,表现为肠系膜内脂肪增多,其内血管纤细。肠系膜脂膜炎8例,均可见起自肠系膜根部的较脂肪密度略高肿块,有类似肿瘤的“假包膜”,肠系膜血管位于其中并增粗,邻近血管脂肪密度正常(图7)。

3 讨论

图2 肠系膜上静脉、门静脉广泛积气

图3 肠系膜扭转

图5 肠系膜脓肿

肠系膜正常解剖:肠系膜为腹膜腔内的重要结构之一,是由双层腹膜形成的皱襞,将肠管悬吊在腹后壁,并使其保持一定的活动性,肠系膜一方面为腹腔内器官病变扩散提供了一个桥梁,另一方面对腹腔的积液起到分隔作用[4]。肠系膜内有血管、脂肪、神经、淋巴等组织,正常情况下这些结构在普通CT上不易清晰显示,需要通过调节窗宽、窗位来显示这些结构,正常表现为相应部位的脂肪密度内夹杂条状、弯曲线状、虚线样的血管影或小结节样的淋巴结影(图8)。多层螺旋CT的应用以及图像后处理技术的发展,肠系膜血管、小的淋巴结、脂肪等结构可以得到更清楚的显示,特别是肠系膜血管CT成像技术不仅可以观察肠系膜正常解剖和变异,而且能及时准确地评估肠系膜的血管结构,这就为肠系膜病变的观察、诊断提高很好的帮助。

图6 肠系膜挫伤出血

图7 肠系膜脂膜炎

图8 小肠系膜正常表现

肠系膜的原发性非肿瘤性病变病理改变的共性表现是肠系膜内的脂肪密度增高,肠系膜间隙内积液和/或伴积气,伴或不伴血管密度、位置异常。轻微病变需要应用宽窗及降低窗位观察,或通过在工作站或PACS站上实时调窗宽、位进行观察。窄窗宽、高窗位很容易造成漏诊。尤其是脂膜炎,常没有临床症状,日常工作中需注意肠系膜密度的变化,才能提高对本病的诊断[5]。

诊断及鉴别诊断:首先应与肠系膜继发性非肿瘤性病变鉴别,包括肝硬化、心力衰竭、肠扭转等引起的肠系膜水肿,消化道穿孔、胆囊炎、胰腺炎、阑尾炎、附件炎等引起的肠系膜炎性渗出,这类疾病与原发性非肿瘤性病变表现相似,但他们都有原发病变的病史及相关器官的异常改变,肠系膜的异常为继发性变化。其次要与转移性肿瘤及淋巴瘤鉴别,他们累及或压迫肠系膜血管时也可造成肠系膜密度增高,但常有原发肿瘤病史和(或)后腹膜、肠系膜淋巴结肿大表现,易于鉴别。肠脂垂炎好发于乙状结肠,临床表现为左下腹痛,多为肠脂垂扭转使血管阻塞和静脉闭塞导致局部缺血,虽表现为脂肪密度结节,边缘不清、渗出,但常没有发热,白细胞计数正常。网膜梗死常见病因为扭转和血栓形成。因为右腹部的大网膜比左腹部者长,有更大的移动性,因此认为右腹部者易发生网膜梗死。网膜梗死最常见的表现是腹部疼痛的急性发作,但也表现为恶心,呕吐,厌食症,腹泻,发热等。鉴别诊断为胆囊炎,急性阑尾炎等,在左侧出现疼痛时要和憩室炎相鉴别。可保守治疗,腹腔镜可帮助诊断。网膜梗死的CT表现包括圆形,卵圆形或三角形炎性脂肪密度影,常位于结肠和腹壁间,最大直径可超过5 cm。病灶中心和周围区域的改变有助于网膜梗死与回盲部炎性反应鉴别,网膜炎性反应很少引起结肠壁增厚,见到扭转的血管蒂可确诊[6]。肠系膜血管栓塞除血管周围系膜模糊外,增强扫描时可见血管内的对比剂缺损。动脉栓塞时常有剧烈腹痛,但腹肌不紧张,动脉管径常增粗,与静脉不成比例,血管内密度常增高,供血区的肠壁可有缺血改变。肠系膜扭转主要CT表现肠系膜增厚,水肿,其内血管增粗、旋转,肠系膜出现缆绳征,漩涡征,伴肠扭转时肠腔的位置可有变化,扭转段的肠壁肿胀、增厚/变薄和可见充液肠袢,周围渗出,肠间隙内积液等。外伤导致肠系膜挫伤出血,常有明确的外伤史,损伤的肠系膜通常位于受力点或其周围,可伴有邻近肠壁损伤及穿孔,这时常伴局灶性肠间隙内积液,对肠系膜周围气体的观察尤为重要,它是临床决定手术还是保守治疗的关键。肠系膜脂膜炎表现为起自肠系膜根部的较脂肪密度略高肿块,可见类似肿瘤的“假包膜”,形成脂肪环征。这一征象可与其他病变如淋巴瘤、类癌、浸润癌、系膜水肿等鉴别,邻近的血管脂肪密度正常,腹部常无明显症状,常为偶然发现,部分患者合并肿瘤,本组有2例为乳腺癌患者术后化疗前体检发现病变。

总之,仔细观察发现肠系膜异常,密切结合临床病史,MSCT在肠系膜的非肿瘤性病变的诊断和鉴别诊断中能起到重要的作用,是诊断这类疾病的首选影像检查方法。

[1]柏树令,应大君.系统解剖学[M].北京:人民卫生出版社,2001:197.

[2]M.Daskalogiannaki,A.Voloudaki,P.Prassopoulos,et al.CT evaluation of mesenteric panniculitis:prevalence and associated diseases[J].AJR Amj Roentgenol,2000,174(2):427.

[3]马恩森,杨志刚.肠系膜病变的CT表现及其解剖、病理学基础[J]. 中国医学影像技术,2006,22(1):155.

[5]赵绍宏,赵 红,蔡祖龙,等.肠系膜脂膜炎的多层螺旋CT诊断[J].中华放射学杂志,2006,40(5):526.

[6]Meghan G.Lubner,Marissa L.Simard,Christine M.Peterson,et al.Emergent and Nonemergent Nonbowel Torsion:Spectrum of Imaging and Clinical Findings[J].Radiographics 2013,33(1):155.