浅议德国职业教育体系结构与经济社会的适应性

占小梅,王辉

职业教育体系结构是一个综合概念,其基本要素是相对较稳定的。但每个构成要素的内涵是随着社会、经济发展的变化而改变,是一个动态的过程。它具有多样性、开放性、实务性和终身性等特征。[1]在德国,职业教育被认为是政府、社会、企业与个人的共同行为,是德国在世界市场竞争中的源动力,是企业生存的手段,是个人生存的重要基础,尤其是企业界人士把职业教育看作是产品质量,是德国经济发展的柱石。正如德国前总理科尔所说,经过良好职业培训、适应社会发展的青年是德国最大的资本和经济稳定的保障。

一、德国职业教育专业结构与产业结构相适应

职业教育是根据市场需要为社会培养各种技术人才的,因而职业院校的专业结构应按照社会市场的需求设置,否则,国家、企业、社会提倡大力发展职业教育就没有任何意义。德国职业院校的专业与社会所能提供的职业不可能完全对应,但总体上一个专业能覆盖若干个类似的职业群,即大致上的适应。职业院校的专业也应跟随着产业结构的变化不断的调整。在德国,第三产业正以飞快的速度发展,社会的产业结构是德国职教体系结构建设的依据。1996 年,德国联邦职业教育法的出台保障了国家对职业教育的干预,使之成为既科学又合理的职业教育体系。

(一)专业结构的内涵与特征

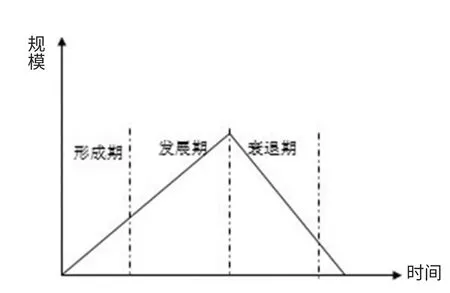

每个专业的发展有其自身的生命周期,包括形成、发展和衰退的过程。根据这个发展过程,可以鉴别什么是新兴专业、主干专业、衰退专业。如图1 所示。[2]

图1 “专业”的生命周期

职业教育的专业结构最能体现其适应经济、社会的发展的能力。衡量专业结构是否合理的根本标志是与经济社会发展相适应的程度。专业结构是国家经济结构的反映,是同一定历史时期的产业结构联系的,它反映了经济社会发展的需要。影响专业结构的因素很多,包括办学观念、办学条件、管理机制、生源状况和经济发展。从14 世纪到二战后德国职业教育发展历史规律告诉我们,德国的经济发展水平的高低对产业结构的变化和职业院校专业结构的变化有着重要影响,因此,中高职业院校应根据当地经济发展水平来设置专业。

应用性和灵活性是德国职业教育专业结构的两个重要特征。它承担着实际的职业需求,与企业界和职业界建立了紧密的联系。为了突出满足市场需求和经济社会发展需要的办学理念,德国的职业院校(尤其是高等专科学校)十分重视专业设置的应用性和针对性,很多专业(如应用电子技术、信息管理、环境保护、计算机应用、精密器、材料工程、能源等专业)主要是为地方经济和社会发展的需求而服务。德国的高等专科学校主要根据经济和社会发展的需要不断调整专业结构。此外,面向行业也是德国高等专科学校的专业设置的鲜明特征,不少高等专科学校还设置了“双元制”专业,与企业合作培养工程师。

(二)德国产业结构的发展变化

德国资源里非常缺乏自然资源,促进经济社会的发展主要靠高质量工业产品的出口,农业品、工业原料和其他资源型产品的进口。主要支撑德国经济的产业是第二产业,德国第二产业中起重机制造、电子电气、汽车和化工是德国工业的四大标志性产业。伴随着科学技术的进步、工业的繁荣,德国产业结构调整逐步优化,日趋变得合理。服务行业、高技术产业和电子信息、通讯产业等活跃了起来,第一、二产业在总体产业结构中的比例开始下降,第三产业比例明显增加。二十世纪六七十年代以后,德国产业结构发生了翻天覆地的变化。在生产领域,以农业、工业为主导的经济部门,开始向服务领域转变,以通讯、服务为主的第三产业开始超越第一、二产业,并成为产业主导,第三产业就业人数显著增加,成为德国最庞大的就业群体。[3]

(三)德国职业教育专业结构的发展变化

1.拓宽专业方向。随着现代经济技术的发展,特别是信息和通讯技术的快速发展和全面应用,仅具备某一个专业知识的毕业生,已很难在竞争激烈的社会中立足。比如,企业要求工程毕业生除了掌握专业知识外,还要求熟悉经济、法律和销售等方面的知识。在德国,学校的生源取决于毕业生高质量的就业率。

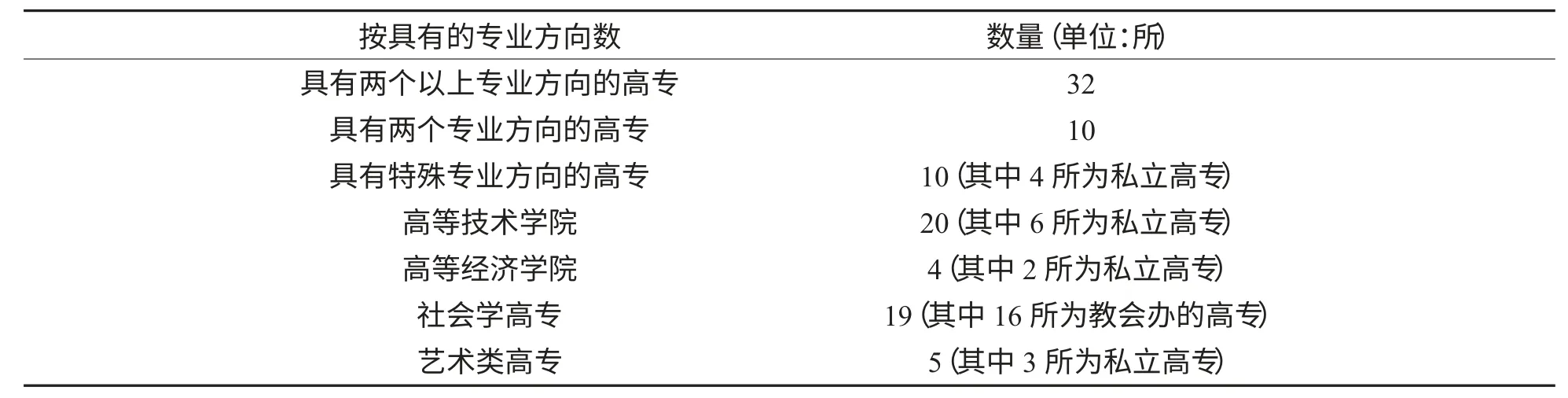

1991 年,为了适应德国的经济社会发展的趋势,德国科学咨询委员会针对发展德国高等专科学校方针,提出通过校与校之间的组合根本上拓宽专业方向,为职业教育提供更多的专业,例如经济和工程专业组合成为一种新的重点专业。在语言、文化和社会领域内设立一些新兴专业。这不但解决了德国职业教育的经费问题,而且又满足了社会对人才的需求(见表1)。[4]

2.专业设置的现代性。为了满足更高要求的社会人才的需要,德国在新时期的专业设置体现出了现代性。这主要表现在两方面:(1)根据经济社会发展的变化,在增长快的就业领域开设新的专业。[5]近十几年来,德国新开发和设置了28 个专业(其中1996 年开发了3 个,1997 年开发了14 个,1998 年开发了11 个),呈现增长趋势。尤其是1997 年,信息与通讯领域新开设的电子信息处理商务员、信息与通讯系统商务员、信息与通讯系统电工、专业电子信息处理员这四个IT 职业,是新开发专业的典型。(2)加速现有专业的现代化。上世纪末,德国对73 个专业(其中1996 年有19 个,1997 年有35 个,1998 年有19 个)进行了修订。[6]这些专业在培养目标上和教学内容上,都体现了现代化与时代性。除此之外,“职业基础教育、职业专业教育”的两阶段分流型结构向“职业基础教育、职业重点教育、职业专业教育”的三个阶段贯通型结构的转变,更强调了专业化。

表1 德国高等专科学校专业方向设置情况

二、德国职业教育层次结构与劳动力结构相适应

德国工业化过程中,工业逐渐代替农业,并成为社会最庞大的经济部门。同时,德国的学校职业教育也逐渐开展起来。在德国职业教育体系中,职业学校层次较多,开始有了初级职业教育和中级职业教育。伴随着知识经济的出现,职业教育涉及的范围逐渐延伸到第三产业,并出现了高级职业教育。因此,根据社会人才结构的变化,从纵向看,德国职业教育体系也相应地划分为三个不同层次,即初级职业教育、中级职业教育和高级职业教育,形成了初、中、高级比例结构合理,职前教育和职后教育相结合的“双元制”体系。

(一)初级职业教育与培养初级技术人才相适应

初级职业教育或初级职业培训的目标是培养掌握一门技术或手艺的合格工人或职员。初级职业培训也称徒工培训,培训的对象是完成了9 年普通学校义务教育,不继续升学而准备就业的青年人。初级职业教育属于义务教育,凡是5 年制初级中学及其他类似学校毕业的学生如果不再升学而准备就业,就必须接受这种带有强制性的初级职业教育,以便成为一个合格的技术工人或劳动者。初级职业教育的年限一般为3 年(也有2 年或2 年半的),培训结束时获得初级培训证书或技术工人证书,只有持此证书者才能为企业正式雇用。初级职业教育以双重职业训练形式实施,即通常每周4 天在工厂、企业接受培训,1 天在部分时间制职业学校接受职业教育,两者之比有时是3 天半对1 天半。

从事初级职业教育的,还有以学校教育形式为主进行的全时制职业学校培训形式,例如商业性的职业专科学校的职业教育,这类学校招收实科学校的毕业生或部分时间制职业学校辍学的学生,学制1-2 年。在这类学校的职业教育中,比较重视对学生进行文化基础知识教育,其毕业生可以进入高一级职业学校学习。此外,还有一类职业补习学校也进行初级职业教育,学生在晚上学习、补习文化基础知识,毕业后可进入专科学校学习。随着教育和经济的发展,初级职业教育有逐渐减少的趋势。

(二)中级职业教育与培养中级技术人才相适应

随着经济、社会的发展,德国的职业教育规模不断扩大,教育层次也在不断向中高级职业教育转移。尤其是在19 世纪中叶,德国先后设立了许多中等教育阶段的职业学校和职业补习学校。中级职业教育由技术员专科学校、师傅学校与专科高中这三类学校实施。专科学校教育属职业进修教育,以培训中级技术人员、管理人员与师傅为目标。中级职业教育的对象必须是受过初级职业教育,获得专业工人证书或徒工证书后再经过1 至2年的职业活动者。要成为中级技术人员或师傅,必须接受中级职业教育,并经过国家统一的技术员或师傅考试。这种考试由行业协会负责执行,考试由口试与笔试两个部分组成,通过考试者可获得相应证书与职称,并有资格任大企业的技术员、车间负责人、初中级管理人员、学校的教师或企业的训练员,也可以申请开办中小型工厂与企业。

(三)高级职业教育与培养高级技术人才相适应

随着科学技术的发展,经济发展中的科技含量的增大。这时,德国经济界需要一种新型技术人员以满足经济建设的需要。这种技术人员要求比以前的技术人员有更丰富的理论知识,更强的实践操作能力。这种人才在大学和中专里培养都不适宜,前者动手能力欠缺,后者理论性不强。因此,必须改变原来单一的高等学校结构,设立一种新型的高等教育机构。高级职业教育的目的与任务是培训高级技术人才,如工程设计人员与其他高级技术人才。

从事高级职业教育的机构主要是高等专科学校。德国的高等专科学校是由原来属于中等教育领域的高级专科学校如工程师学校、经济学校、技术专科学校、师范学校等扩充发展而来的。学制为3 年,招收全时制职业学校和专科高中的毕业生,也可以是同等学历的人员。高等专科学校的培养目标是工程师、管理人员与社会服务人员等。毕业生可获得硕士学位,可进入综合性大学与理工大学继续学习。高等专科学校开设的专业适应地方经济、科技与社会发展的需要,在教学中十分强调理论联系实际,而且特别重视实际的训练与实践操作,因此其毕业生很受社会欢迎。

三、德国职业教育体系结构与经济社会的适应性对我国的启示

任何国家职业教育的长远、有序、健康的发展,背后必然有一套充分、灵活的职业教育体系作为支撑,在历史发展中,我国职业教育体系的建设方面,得到了政府正确的引导和法律、经费的保障以及社会各界大力的呼吁和支持,但是从整体上看来,这个体系并不是非常尽人意,还存在一些缺陷,有待于研究、改进和完善。借鉴和学习德国职业教育体系结构与经济社会互动的经验,对我国职业教育健康发展有重要的促进作用。

(一)职业教育的专业结构与产业结构互动

产业结构是指除了包括构成产业总体的产业类型、组织方式,各个产业之间的联系、技术基础、发展程度和在社会经济中的地位,还包含各产业之间的数量比和分布结构。

首先,根据产业结构的变化,合理调整设置专业,实现职业教育专业结构与产业结构的有效互动。职业教育与经济社会是紧密相连的,就业结构是职教专业结构和产业结构的纽带,因此,构建完整职业教育体系结构是建立合理的就业结构的必然选择。“十一五”以来,职业教育确立了以职业能力为培养目标的指导思想后,职业教育体系与经济、社会的适应性不断显现。职业教育的专业结构不断朝正确有序的方向发展,并且逐渐主动服务于经济产业发展。地方都注重加强区域产业与职教专业结构的互动,不断增强职业教育的适应性。

其次,努力提升职业教育对经济社会发展的促进作用。既要强调职业教育体系的开放性,加强职业学校与企业合作,又要密切关注经济发展方式转变,响应产业结构调整。“十二五”期间,职业教育坚持以服务发展主线,服务地方经济发展,随着经济发展和产业结构调整而变化,主动适应社会和市场需求。

(二)职业教育的层次结构与劳动力结构相对接

职业教育的层次结构与产业结构应相对应。例如,当以第一产业为主导时,职业教育通常以培养初级职业技术人才为主,而随着产业结构水平不断向上发展时,职业教育人才培养层次上也跟着上升,即以培养中级职业技术人才为主,以此类推,进而培养高级职业技术人才。

2002 年,我国产业结构为倒三角形:第一产业的劳动者占50%,第二产业占21.4%,第三产业占28.6%。[7]职业教育所培养的人才主要是面向第二产业和第三产业的中高级应用型、专业化人才。对于我国来说,第二产业是国民经济的支柱产业,在今后相当长一段时间也还要占据相当大的比例。中国第二和第三产业人才,尤其是高技能型人才特别紧缺。有关统计显示[8],我国全部劳动者中,技术工人占三分之一左右,技师和高级技师约占4%,可见高层次人才还非常匮乏,职业教育的培养层次需要继续上移。

据调查,目前全国软件蓝领、数控机床操作人员、护理人员和汽车维修人员等技术人才每年都非常急缺。我国受过专业技能培训的农村劳动力仅占农村整体劳动力的9.1%。随着我国产业结构的改变,城镇化速度的上升,从事第一产业、第二产业和第三产业的人员的比重也将会随着发生明显的改变,数亿人次将被实现顺序转岗,尤其是数以亿计的农村富余劳动力向城镇和非农产业流动,因而,加强职业教育和培训十分需要。我国从制造业大国到制造业强国的跳跃,有赖于职业教育技能型人才队伍的培养。

(三)高等职业教育的层次结构需要向上延伸

1985 年的《中共中央关于教育体制改革的决定》对职业教育体系进行了明确定位,《决定》对建立什么样的职业技术教育体系有明确的设想:应该建立起一个按初级到高级的顺序,与行业产业相互配套、结构安排合理而且与普通教育相互沟通的职教体系。此设想在理论上十分科学和具有可行性,但是在实践中,并没有理论设想的那么完美,还存在诸多的问题。多年以来,专科教育一直是我国高等职业教育的主要和最高层次,与本科教育和研究生教育相比,并没有引起重视,因为在当时专科层次足以满足毕业生的就业和经济、社会发展的需要。但随着职业教育在进一步地深入与发展,以专科学历为最高层次的职业教育已经跟不上时代的步伐,它既满足不了当今经济社会发展的需要,也满足不了毕业生职业生涯发展的需要。因此,开办本科层次,甚至研究生层次的高等职业教育是非常必要的。

随着市场经济的快速发展,我国职业教育体系的改革变得十分迫切。封闭、层次结构单一的职业教育体系,很难与社会接轨。因此,我国应根据经济的变化和社会的发展态势,构建一个多元的(在职、转职、晋职)、多层次的(初级、中级和高级职业教育)、多形式的(全日制、半工半读和业余)、多功能的(技术服务和经济创收)和多学制的开放的职业教育体系结构,主动适应经济社会的发展。

[1]严雪怡.上海职教论坛秘书处编[M].对职业教育若干问题的基本认识—上海职教论坛十年文集,北京:高等教育出版社,2005:156-160.

[2]谢勇旗.高等职业教育专业设置研究[D].天津:天津大学,2004:12.

[3]Silke Hellwig.The competency debate in German VET:an analysis of current reform Approaches[J].International Journal of Training Research Volume 4,Number 1,2006:1-16.

[4]Theodore Lewis.The problem of cultural fit-what can we learn from borrowing the German Dual System[J].Routledge Taylor&Francis Group,2007:464-466.

[5]路君.德国高等职业教育的专业与课程设置——兼谈对我国高职专业与课程改革的启示[D].长春:东北师范大学,2002:12-15.

[6]姜大源.论世纪之交德国职教改革的基本理念[J].中国职业技术教育,1999(4):53-54.

[7]Gisela Dybowski.New technologies and work organization Impact on vocational education and training[J].Official Publications of the European Communities,1998.

[8]http://theory.people.com.cn/GB/49157/49166/5991452.html.