谈公众参与公共建筑投资决策的影响因素

张 锐

(广州大学土木工程学院,广东广州 510006)

在经济危机过后的时期,公共投资已经成为各级政府促进经济发展的重要手段,这也带来了各地公共建筑项目建设的新高潮。然而由于公共建筑项目一般投资额都比较大,对周边社会影响力也广,当决策一旦失误,所造成的影响是难以估量的。因此,决策引入公众的参与是有必要的。公众参与决策不仅能对建筑项目决策起到良好的监督作用,而且有助于该类项目决策的顺利实行,这对项目的成功及可持续发展意义重大。但是实际上,公共建筑项目决策中公众参与困难、公众参与度不高等现象依然普遍存在。在现实中公众参与决策的实现与参与的程度受很多因素的影响,主要包括政治的社会化程度、公众参与制度、公众的社会心理、公众个人素质、信息来源渠道及参与途径、公众参与的成本等。

1 政治的社会化程度

政治社会化是民主进程中的一个重要过程,在当今社会,公众已不再满足只作为公共决策的客体地位,而是越来越强调自己的主体地位,希望成为具有影响他人的政治社会化的主体。实际上,政治的社会化既是一种氛围也是一种文化,而且是衡量一个国家民主化水平高低的重要标准[1]。

政府吸纳公众参与的愿望与公众对参与的需求之间往往存在矛盾,其根源在于双方并没有一个桥梁进行有效沟通,不能形成共识,导致了公众参与事业发展的两大需求(政府自上而下的需求、公众自下而上的需求)之间常常出现错位[2]。与时俱进的政治文化是公众参与公共决策的心理基石,公众参与作为一种民主产物,是对中国传统制度的挑战。但基于传统的保守心理,一般公众包括部分官员都认为公众参与决策是对传统制度的挑战,所以不敢贸然行事,导致影响了参与的实施效果。

2 公众参与制度

当前来说我国并没有哪条法律条文明确规定公共建筑项目决策必须进行公众参与。公共建筑项目决策,从项目的可行性研究、审批,到实施都没有关于公众参与的内容规定。从而使公众在工作中参与项目决策并不具有法律的强制性,所以不将其纳入决策工作的必须程序。而且,在现实中公众都是在政府的允许后才进行决策的参与,参与公众几乎很少有自己的独立立场。但是,公众参与项目决策其最终目的是实现公众对政府的有效监督,从而使项目完成的更好,这才是公众参与的意义。因此,由于缺少制度上的保障,即使公众由于某种原因(自身利益或社会责任)而自觉进行参与,但最终由于参与后的影响力较小甚至无影响而导致了今后再参与的积极性丧失。

3 公众的社会心理

社会心理是人们对自己的生活条件和周围环境的自发反应,它表现在人们的感情、情绪、习惯、传统和社会风气中。社会心理是直观的社会意识,它直接反映了人们的眼前需要,具有一定的实用性。社会心理又包含着迎合性,生活中常常有的随声附和、人云亦云现象等等。社会心理对公众参与的影响主要体现在传统思想以及从众心理上。

3.1 传统思想的制约

众所周知,我国经历了两千多年的封建主义专制统治,由此滋生出中华民族保守拒变的心态,强调守旧、继承、崇古,造就了根深蒂固的文化惰性,在这种历史积淀下所形成的心理与“公众参与”的新理念是不相容的。现代的公众参与要求公众自身去勇于参与,而传统思想下人的心理则希望他人代表自己参与,这样就可能避免因自身参与所可能造成的风险;公众参与决策时要求公众自身独立思考,而传统思想下的人则更多的是服从权威和随从大流,独立的参与意识并不高。因此,传统思想很大程度上阻碍了公众对项目决策的广泛参与。

3.2 从众心理的影响

从众心理是个体在社会群体的无形压力下,不知不觉的与多数人保持一致的社会心理现象,通俗的说就是“随大流”,它是最能阻碍个体创造力发挥的个性因素。面对习惯势力和环境压力的束缚时,从众心理使公众屈从外部意志,放弃自己对决策的独创性;同时,也使公众在决策行为的表现上出现认识过程不够灵活流畅,在动机和情绪方面缺乏应付参与风险的能力,满足于维持现状,在人与人的关系上处于被动地位、依赖性较强,因此,它直接干扰决策的优化。从众心理驱使公众在进行决策的时候总是被动地模仿别人,面对选择或做决定时屈从于客观环境造成的压力,总是跟在别人后面一味地模仿、追随[3]。基于这些因素的原因,导致当公众参与决策时或多或少受周围人参与态度的影响。

4 公众个人素质

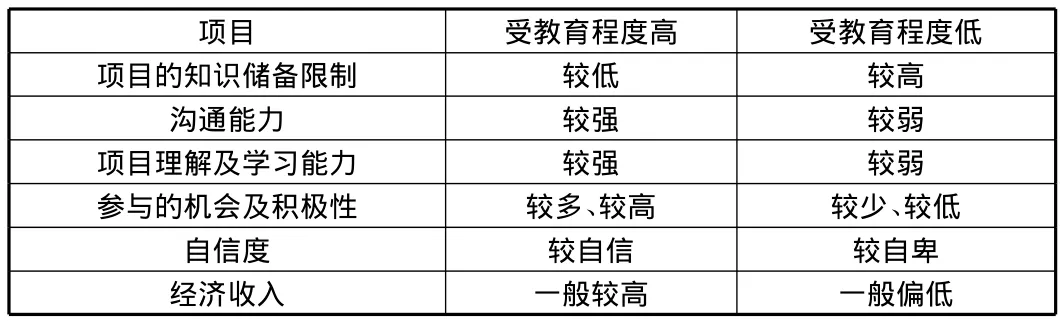

公众的个人素质包括个人的性格以及受教育的程度,在公众参与公共建筑投资决策中是不可忽视的一个重要因素,它直接表现在公众参与决策的意愿及能力上。有些人比较注重修身养性,而不太关注政治事务,以自己喜欢的方式参与到公共事务管理;有的人则热于参与公共事务,希望通过外在世界的改造来完善自身内在世界[4]。而受教育的程度则对公众参与公共建筑项目决策影响更大,主要表现在以下几个方面(见表1):1)现代公共建筑项目决策往往带有较强的专业性,参与有一定的知识储备限制;2)有效的公众参与还需要公众有一定的参与能力,比如与决策者的沟通能力,对项目的理解能力及学习能力;3)公众参与公共建筑项目决策往往需要一定的经济基础。教育会影响一个人的未来职业、收入水平和学习掌握参与公共事务的相关知识与技术,这些将间接影响人们参与公共建筑项目决策中的能力。

表1 受教育程度对公众参与公共建筑项目决策影响

在客观环境一定的情况下,如果公众个人素质越高,那么对事物的本质理解就越深刻,这样才能在决策的时候抓住问题的关键,从而影响到最终决策。

5 信息来源渠道及参与途径

5.1 信息来源渠道

公众参与公共建筑投资决策深受信息获取程度的制约。公众要参与决策就必须要了解公共投资建筑项目的一些基本情况,这就需要通过各种途径去收集一些相关的项目信息,只有当公众全面的去了解了项目的相关信息,他们才能参与到决策中来,并且对决策的有效性提供一定的帮助。所以,扩宽公众获取信息的渠道是公众能有效参与不可或缺的条件之一。现实中,政府一般主导信息的发布,所以就公众参与项目决策而言,政府对信息的公开发挥着重要作用,能否准确、全面的公开直接关系到公众的参与有效程度。但是实际上,公众在参与过程中往往只能掌握少数不全的信息,这说明当前对公众信息的发布仍然不够透明,不够全面。就算公众想去主动了解更全面的信息,但拥有的渠道也是寥寥无几,这些都无形的影响了公众参与的积极性。

5.2 参与途径

公众要切实参与公共投资建筑项目的决策,拥有可获得的参与途径十分重要。尽管当前我国公众参与的途径日益丰富,但实际上很多参与途径并未真正发挥作用,参与途径形式化的情况十分普遍。1)参与途径的虚置,这一点突出表现在具有明显单向性特征的参与途径上[5]。就如一些领导信箱或热线电话,要么无人问津,要么应答后拖延或者直接置之不理。如果设置该途径就是为了“美其名”,然后再“束之高阁”,那么,这种参与途径就毫无意义可言。2)参与途径的“走过场”“搞形式”。公众参与的意义在于使政府决策更充分,更能平衡各方利益、确保决策的科学化与民主化,但如果参与只是形式化、走过场,那么公众参与的途径也就成了决策主体欺骗公众的手段。

公众获得信息与政府发布信息不对称的存在影响公众对真实信息的获得,参与途径的形式化打击公众对项目决策参与的积极性,这些都最终影响公众参与公共建筑项目决策中的效果。

6 公众参与的成本

公众参与公共建筑项目决策的成本既包括自身参与成本(比如公众自身参与所产生的交通、住宿、餐饮等费用),也包括政府协调吸纳公众决策成本(比如因公众参与而增加的行政费用等)。对公众来说,如果自身参与成本大于未来获得利益,那么就不会参与或者不会主动参与。对政府来说,由于目前涉及公众参与公共事务管理决策的机制尚不成熟,这种情况下,加大公众参与的程度不仅会造成决策成本增加,还有可能影响到决策最终的质量与科学性。在经济学里面,常常将人假设为追求自身利益最大化的“经济人”,基于这样情况,于是有了约束人行为的法律、制度等产生,同样公众在参与公共建筑项目投资决策中也必然会考虑参与会给自身利益带来的变化,这些都影响追逐既得利益的公众参与公共建筑项目决策的积极性。

7 结语

公众个人因素及周围环境因素是公众参与公共建筑投资决策时必须要考虑的因素,它很大程度上影响了公众参与公共建筑投资项目决策的积极性。必须重视这些因素,同时采取相对措施积极应对,这样才能真正发挥公众参与决策的作用。

[1] 王春雷.基于有效管理模型的重大事件公众参与研究[D].上海:同济大学,2008.

[2] 赵德关.城市管理公众参与的理性思考[J].上海城市管理职业技术学院学报,2006(3):14-18.

[3] 黄海艳,李振跃.公众参与基础设施项目的影响因素分析[J].科技管理研究,2006(12):24-26.

[4] 李图强.现代公共行政中的公民参与[M].北京:经济管理出版社,2004.

[5] 卡尔·科恩.论民主[M].聂崇信,朱秀贤,译.北京:商务印书馆,1988.