哈尔滨城镇化问题浅析

张贺春

(中共哈尔滨市委政研室,哈尔滨 150001)

党的十八大强调要推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,走“新四化”同步发展的道路。城镇化作为实现现代化的重要路径之一,被提高到前所未有的战略高度,工作重心也从提水平转向注重质量。无论是从贯彻党中央部署,还是从加快自身发展角度,推进城镇化对哈尔滨意义重大。在加快推进哈尔滨城镇化的过程中,考虑到人口结构、空间结构和经济结构等具体情况,在市场主导、政府引导下,必须进一步统筹城乡、统筹产业,建立多元投融资机制,走生态文明发展道路,让生活更美好、社会更和谐。

一、现实意义

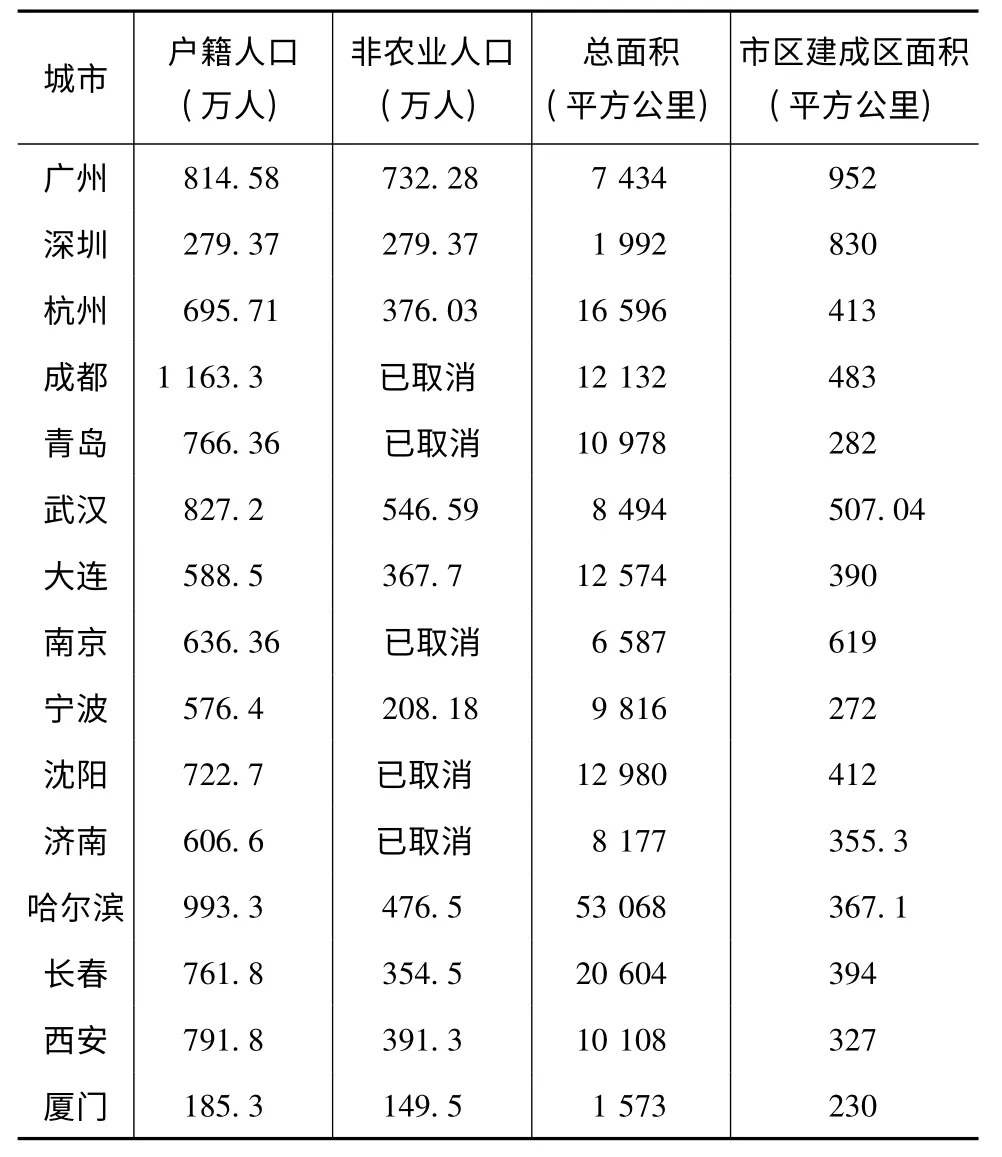

哈尔滨地域广袤,生态良好,大工业大农业、大城市大农村二元特征明显,与农业比重低(广州农业比重仅为1.65%)、人口高度密集(深圳市域面积仅为哈尔滨市的4%,常住人口1 035万人,与哈尔滨市相当)的沿海城市相比,我们走工业化、信息化、城镇化和农业现代化“四化”同步道路,需求更迫切,更具备资源条件,更具有典型意义。

1.城镇化将为哈尔滨发展现代农业扫除土地细碎化障碍

哈尔滨市耕地面积2 600万亩,粮食产能300 亿斤,设施农业、经济作物比重很低,是以米稻豆为主要作物的大农业。要兼顾好保卫国家粮食安全与农业升级、农民富足,必须发展现代农业。而农业现代化的前提是土地规模化。目前哈尔滨市耕地面积很大,但是绝大多数分散在家家户户中,户营耕地面积占84%,规模经营比例很小。只有推进城镇化,将大量农业人口从农村转移出来,推动土地向规模集中,实现成片经营,才能为机械化、组织化、专业化创造条件,才能大幅度提高农业生产效率、效益。

2.城镇化将为哈尔滨工业和服务业发展注入强劲动力

改革开放以来,我国工业主导形式由内生型转为外向型,在沿海城市工业化进程突破性发展的同时,哈尔滨市计划经济时期形成的传统产业优势越来越弱化,战略性新兴产业培育缓慢,由此导致经济发展滞后。在全国工业主体格局基本形成情况下,我们发展经济的难度越来越大,圈起一个园区就能引来企业的时期已经过去了,企业对于城市承载能力的要求越来越高,也就是说工业化越来越需要城镇化的支撑。城镇化引领农业人口向城镇集聚,一方面可以为工业、服务业提供丰富的劳动力资源;另一方面,农民进城镇后,生活方式、消费结构、消费水准的变化,将形成巨大的消费需求和基础设施投资需求,这就是“城镇化创造需求,工业化创造供给”,二者良性互动,共同推动哈尔滨市经济发展。

3.城镇化有利于提高哈尔滨农民收入,缩小城乡居民收入差距

近年来哈尔滨市农民收入的增速始终高于城镇居民,但是二者的差距还很大。去年哈尔滨市城市居民可支配收入22 500元,农民纯收入11 443元,相差近1 倍。城镇化过程中,在流转土地、大型农机作业的前提下,农村留守人口经营更多的土地从而获取更多的收益;农业转移人口既能拥有地租收入,还可以通过在城镇二、三产业择业获得工资性收入,从而切实缩小城乡收入差距。

二、现状分析

1.人口结构

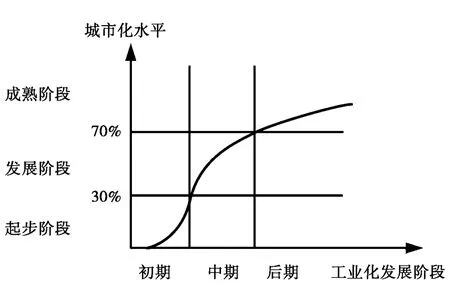

从统计数据(见表1)来看,哈尔滨最近11年的户籍人口城镇化率基本徘徊在48%左右,呈总体缓慢上升趋势,其中2008—2010年有微小反复。从第六次人口普查情况看,哈尔滨市常住人口1 063.6万人,城镇人口650.2 万人,常住人口城镇化率61.1%。按照城镇化发展“S”形曲线运动规律,城镇化率小于30%、介于30% 与70% 之间、超过70%,分别对应城镇化发生阶段、发展阶段和成熟阶段,由此判断,哈尔滨市目前处于城镇化发展阶段,将呈加快上升的趋势。

表1 哈尔滨市2001—2011年城镇化率

从全国看,按户籍统计的全国平均城镇化率大约为35%,按常住人口统计的全国平均城镇化率大约为51%,由于2.3 亿农民工的存在,二者相差16个百分点。哈尔滨市户籍人口城镇化率约48%,常住人口城镇化率61%,相差13 个百分点,差距小于全国平均水平。这就说明,哈尔滨市的人口集聚能力低于全国平均水平,是人口红利的输出者,哈市城镇化过程中的人口问题与北上广深等国内发达城市性质迥异。以同为副省级城市的广州为例,第六次人口普查显示,广州市户籍人口815 万人,常住人口是1 270万人,常住人口中来自外省的约300 万人,大量的外来人口不仅为其创造了巨大的经济效益,甚至延迟了其老龄化进程(其常住人口中15~64 岁劳动人口占81%,65 岁以上人口比重低于全国平均水平2 个百分点),因此,广州是改革开放30 多年来全国人口红利的最大受益者之一,其面临的是能否愿意给予外来人口市民待遇的问题。反观哈尔滨市,哈尔滨市户籍人口993 万人(其中52% 为农民),常住人口1 063万人,流入人口207 万人,其中不足20 万人来自省外,流出人口136 万人,净流入人口仅70 万人。因此,我们更大程度上是解决本埠农业人口城镇化,是没有缓冲的硬任务。

2.空间结构

从市域整体看,哈尔滨市域面积5.3 万平方公里,在副省级城市中是最为广阔的,但是市区建成区面积367 平方公里,仅占总面积的0.69%,115 个城关镇和建制镇的建成区面积404 平方公里,占总面积的0.76%,平均每个镇不足4 平方公里。市区建成区的规模和比例、小城镇的规模在副省级城市中均处于下游(见表2)。还以广州为例,广州的市区建成区面积952 平方公里,占市域总面积的12.8%。由此可见,哈尔滨市空间城镇化严重不足,基础设施建设严重滞后,城镇体系尚未形成。这一点也与全国以及发达城市土地城镇化大幅度超前于人口城镇化大相径庭。

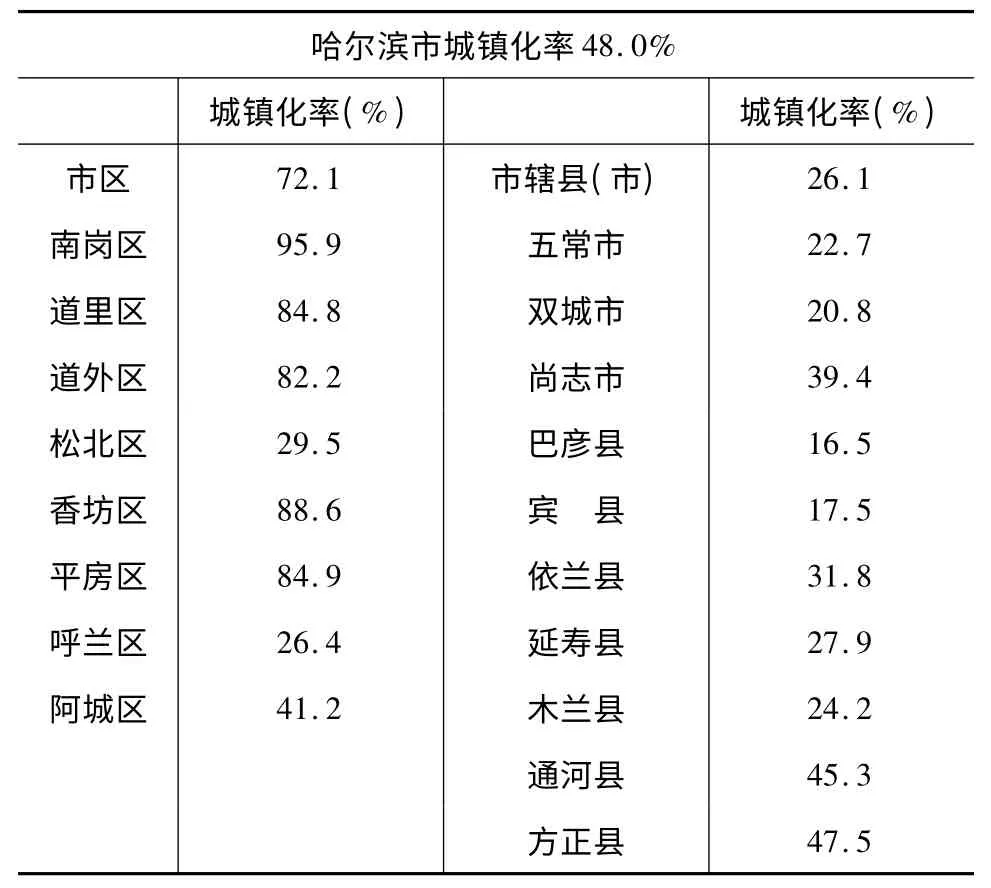

从各个行政单元看,哈尔滨市行政区域内部城镇化率也极不均衡,中心城区相对较高,偏远城区偏低,县域极低,18 个区、县(市)都不同程度存在城乡二元问题(见表3)。市区城镇化率72.1%,位于中心城区的南岗、道里、道外及香坊区由于历史上工业、商业、政治中心等因素,平房区由于工业因素,城镇化率都在90%左右;而松北、呼兰两个原农业地区城镇化率均不足30%;阿城由于历史上曾布局龙涤、阿继、阿钢等工业,城镇化率略高,为41.2%。县(市)平均城镇化率26.1%,最高方正47.5%,最低巴彦16.5%。

表2 十五个副省级城市2011年人口和空间情况

表3 2010年哈尔滨8 区10 县(市)城镇化率

空间结构的另一个问题是农村的空心化。虽然没有确切的统计数字,但是我们在调研中明显感受到农村的凋敝,很多村屯常住人口不足一半。

3.产业结构

从产业结构和就业结构看,哈尔滨自“十五”末期以来三次产业结构和人员就业结构逐步向非农产业集中(见表4)。第一产业从业人员、生产总值所占比例逐年降低;第三产业从业人员、生产总值所占比例基本呈逐年上升趋势;但是第二产业占GDP 比重增长缓慢,从业人员所占比例甚至持续下降,反映出哈尔滨市近年来工业经济低位运行,增长乏力。值得注意的是,哈尔滨市工业增加值占GDP 比重大约28%左右,按照钱纳理的理论,哈尔滨市处于工业化中期的起步阶段,恰与哈尔滨市人口城镇化状态相对应(如图1 所示),这说明哈尔滨市城镇化与工业化基本同步,但是由于二者均处于较低水平,尤其是工业化率低于全国平均水平,这种同步仅是相对固化、相互制约的表象,远没有达到十八大要求的良性互动。

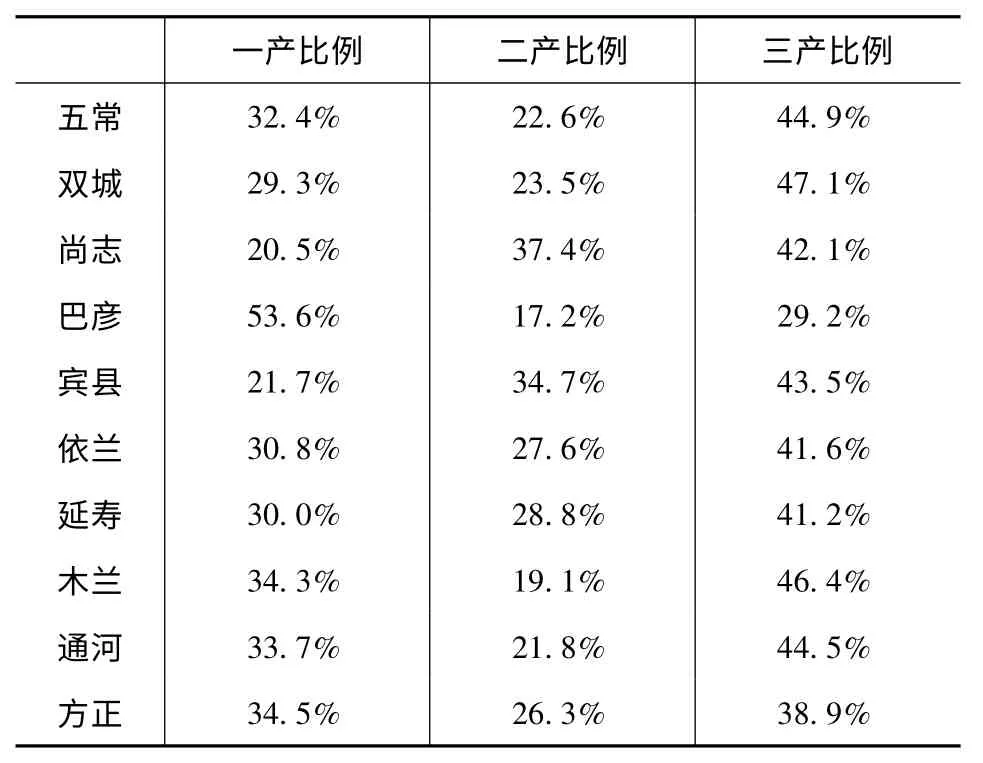

尤其是在县域(见表5),10 县(市)农业比重较大,基本都在30%左右,巴彦的农业特征尤为明显,高达53.6%;二产比重普遍较低,不足全市平均水平(37.8%);县域三产比重相差不大(巴彦除外),平均比重41.94%,比全市平均水平低9 个百分点。因此,哈尔滨市产业结构中农业比重过大,工业严重萎缩,产业发展滞后,反映到空间和人口上的结果就是城镇化滞后。

表4 哈尔滨市三次产业产值及就业结构统计表

图1 城镇化S 曲线数字模型

表5 2011年哈尔滨10 县(市)地区生产总值结构统计表

综上所述,哈尔滨市目前的城镇化水平从人口集聚、空间规模和经济结构等方面,无论按经典理论还是与同类城市相比较均处于相对低的水平。造成这种现状的因素很多,诸如,无论地理位置还是产业发展都处于全国的末梢,计划经济时代的工业比较优势减弱,外来资本植入困难,另外也有自身思想观念不够解放,错失发展机遇等因素。但是,客观上经济越落后,矛盾越多,越需要用发展来解决问题;主观上1 000万哈尔滨人加快发展的期盼强烈、急切,目前的滞后也意味着我们未来还有很大的上升空间,尤其是在县域还有在“白纸”上描绘科学发展蓝图的机遇和历史性责任。当务之急,我们必须抢抓老工业基地振兴、创新驱动、沿边开发开放和生态文明建设的战略机遇,加快城镇化发展步伐,引领经济社会快速发展。

三、思考与建议

哈尔滨推进城镇化,必须以科学发展观为指导,从市情出发,按规律办事;牢牢把握经济建设这个中心,构建基础扎实、结构合理、优势突出的产业项目支撑体系;坚持以人为本,妥善解决城乡收入差距过大、二元户籍福利不公等涉农利益问题;全面落实五位一体,协调推进人口城镇化、土地城镇化、产业结构优化和公共服务均等化;统筹兼顾,处理好中心城区、县市和乡镇,典型引领和面上推进,规划、建设和管理,短期目标和长远可持续之间的关系。

1.坚持市场主导、政府引导、规划引领

城镇化外在表现是生产、生活活动向区域集中,其实质是人口、土地、资本、技术等经济要素的流动。市场经济对经济要素的流动、配置起主导作用,因此推进城镇化必须首先遵循市场规律,坚持市场主导地位。政府的角色是制度和公共服务的供给者,用行政、财税、规划等手段引导城镇化往兼顾效率公平、“五位一体”的方向发展。要拿出一个落实中央和省委要求、统筹全市力量、指导各区县实践的顶层设计,把城镇体系、产业布局、民生发展等规划好,把各项政策谋划好。

2.集中力量、以点带面,搭建城镇体系

哈尔滨市城镇空间问题主要是单中心,没有形成规模、产业梯度发展的城镇体系,应当以加快县域城镇化为重点,构建中心——次中心——小城镇多中心组团式的城镇体系。要依托城镇化水平相对较高或区域位置相对好的县(市)如尚志、方正和通河,发展次中心城市,尽快在哈牡、哈佳之间建立起具有一定规模的“节点”,辐射周围的县市、乡镇。要加快小城镇建设,加快撤乡并镇、整村并屯,打造几个具有典型示范性的工业强镇、商贸大镇、旅游名镇、文化古镇。值得注意的是,哈尔滨市城镇化是在经济发展不足、投入能力不足的条件下进行的,而且哈尔滨市人口密度低,方正、通河、木兰、延寿四个县人口仅20 多万人,多数县镇难以在短时间内达到一定人口规模,因此,哈尔滨发展城镇化必须科学审慎,量力而行,集中力量树立典型,不能一窝蜂、遍地开花,更不能留下新的“空心”。县域应当以城关镇和开发区为重点,加快基础设施建设,提高公共服务水平,放宽户籍限制,引导农民进入县城,尽快形成人口的规模效应。同时,各区、县(市)乃至乡镇资源、发展情况各异,城镇化也不能是一个模式、一个速度,要允许因地制宜、多样化、有序化推进。

3.统筹一、二、三产业发展

产业规模扩张和产业结构优化是城镇化的前提和基础,要建立与城镇体系相适应的产业布局。在城镇化水平较高的中心城区应当重点发展金融、会展、商贸等现代服务业;在第一圈层松北、平房、呼兰、宾西四个国家级开发区布局工业;在第二圈层要发挥12 个县域开发区工业化、城镇化“双核”的驱动作用,按照去年制定出台的《加快县域经济发展实施意见》和《各区县(市)重点产业发展及布局规划》,把产业与资源优势结合、与人口集聚结合,大力发展县域工业和服务业;在广大农村腹地,要从发展现代农业长远出发,加快土地确权登记颁证工作,完善土地流转服务,逐步提高土地流转比例,推动现代农业发展。短期内,针对哈尔滨市农民收入低的客观情况,加大主辅换位、粮菜换位,提高产出效益。以菜篮子为例,国内近年来“北粮南运”、“南菜北运”、“西果东送”实现了农产品互通有无、合理流动。而哈尔滨市农民在这种格局中处于弱势,在漫长、寒冷的冬季表现最为明显,城区冬季水果、蔬菜价格贵,而且越往县城、乡镇、村屯越贵,最贵时10斤左右水稻或玉米才能换1 斤果蔬,因此,有必要加大冬季蔬菜科研、生产、窖藏力度,促进农民增收、节支,提高冬蔬自给能力,同时减少扭转冬季“菜篮子”外部产地制约。

4.建立多元化投融资机制

城镇化涉及面广、投资需求巨大,哈尔滨市财政预算收入刚过300 亿元,不可能也不应该大包大揽。针对城区土地收入难以为继,县市财政收入拮据的客观情况,必须加快建立适应城镇化资金需求的多元化投融资机制。可考虑适度加大城投债发行力度,允许有还贷能力的县市发行城投债。针对效益较好的市属国企,提高国有资本分红比例。同时拓展城镇基础设施建设投融资渠道、方式,吸引更多社会资金进入城镇化建设领域。地方有限的财力主要用于投资大、回收周期长、经济效益低的公共服务、基础设施建设领域。城镇化进程中还必须加大自身挖潜力度,例如通河县已开始尝试用公共空间广告牌匾收入筹集城镇化建设资金,哈尔滨市在牌匾广告整治中也可“疏堵结合”,通过收取公共资源占用费筹措部分建设资金。

5.淡化户籍概念,逐步缩小城乡公共服务差距

附属在农村户籍土地承包权上的地租收入是哈尔滨市农民的一个“永久性”社会保障。哈尔滨市地广人稀,人均耕地多,即使自己不耕种,每亩每年300~500元的地租收入加上各种补助也是一笔不小的收入。随着粮价上涨、地租上升,农民不可能主动、无偿放弃农村户籍和土地承包权。土地、村集体资产已经成为农民不愿意转变身份的重要因素。大多数农民,尤其是青年一代正在农村既得利益和城市优质公共服务间徘徊。在国家现有制度框架内,大城市的户籍不可能全部放开,地方政府能够做的就是淡化户籍的概念,弱化依附于户籍的福利差别,不强迫农民做非此即彼的排他性选择,维护农业户籍人口土地承包权、集体财产权,给予其市民化的公共服务待遇。

6.注重生态文明建设

要把生态文明理念融入城镇建设、管理、运营、运行全过程,让居民生活、工作环境更美好。要保护好生态环境,城镇化、工业化加快的同时,资源消耗、废弃物排放必然增加,人口越集中,污染也越集中,必须加强县域、农村等薄弱领域的环保工作,把污水处理、垃圾处理等环保设施建设与路桥等设施建设放在同等地位,同步推进,提早应对,避免先污染后治理。要利用好生态资源,探索田园型、乡村型城镇化模式。